我們的征途是星辰大海

製圖:程璨

編者按:

今天,我們(men) 迎來了第八個(ge) 中國航天日。隨著中國航天不斷“走出去”,昔日的神秘麵紗早已揭開,近年來更是以自信開放的姿態頻頻出圈:“神舟”飛天,“嫦娥”奔月,“北鬥”指路,“祝融”探火,一個(ge) 個(ge) 國之重器成為(wei) 當代青少年最愛追的“星”。本版邀約奮戰在航天一線的優(you) 秀青年代表,請他們(men) 講述逐夢太空征途上創造的精彩故事,以期吸引更多青少年加入探索宇宙奧秘的大軍(jun) ,格物致知、叩問蒼穹。

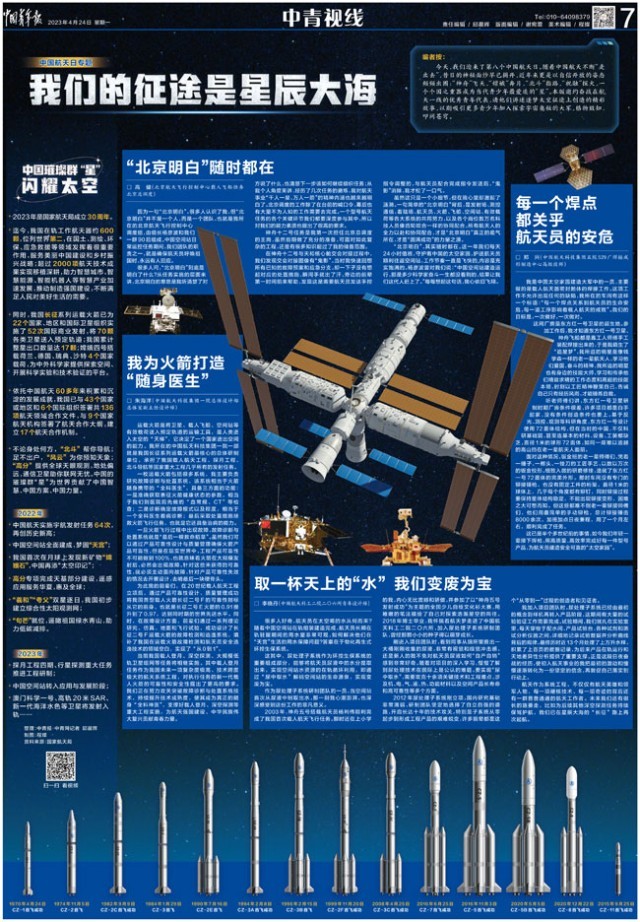

中國璀璨群“星”閃耀太空

2023年是國家航天局成立30周年。

迄今,我國在軌工作航天器約600顆,位列世界第二,在國土、測繪、環保、應急救援等領域發揮著很重要作用,服務美麗(li) 中國建設和鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略;超過2000項航天技術成果實現移植深耕,助力智慧城市、智慧能源、智能機器人等智慧產(chan) 業(ye) 加速發展,推動製造強國建設,不斷滿足人民對美好生活的需要。

同時,我國長征係列運載火箭已為(wei) 22個(ge) 國家、地區和國際衛星組織實施了52次國際商業(ye) 發射,將70顆各類衛星送入預定軌道;我國累計整星出口數量達17顆;嫦娥四號搭載荷蘭(lan) 、德國、瑞典、沙特4個(ge) 國家載荷,為(wei) 中外科學家提供探索空間、開展科學實驗和技術驗證的平台。

依托中國航天60多年來積累和沉澱的發展成就,我國已與(yu) 43個(ge) 國家或地區和6個(ge) 國際組織簽署共136項航天領域合作文件,與(yu) 9個(ge) 國家航天機構簽署了航天合作大綱,建立17個(ge) 航天合作機製。

不論身處何方,“北鬥”幫你導航;足不出戶,“風雲(yun) ”為(wei) 你預知天象;“高分”提供全球天眼觀測,地處偏遠,通信衛星助你聯網無憂。中國的璀璨群“星”為(wei) 世界貢獻了中國智慧、中國方案、中國力量。

2022年

中國航天實施宇航發射任務64次,再創曆史新高;

中國空間站全麵建成,夢圓“天宮”;

我國首次在月球上發現新礦物“嫦娥石”,中國再添“太空印記”;

高分專(zhuan) 項完成天基部分建設,遙感應用服務華夏,惠及全球;

“羲和”“誇父”雙星逐日,我國初步建立綜合性太陽觀測網;

“句芒”就位,遙瞰祖國綠水青山,助力低碳減排。

2023年

探月工程四期、行星探測重大任務推進工程研製;

中國空間站轉入應用與(yu) 發展階段;

澳門科學一號、高軌20米SAR、新一代海洋水色等衛星將發射入軌……

整理:中青報·中青網記者 邱晨輝 製圖:程璨 資料來源:國家航天局

——————————

“北京明白”隨時都在

高健(北京航天飛行控製中心載人飛船任務北京總調度)

因為(wei) 一句“北京明白”,很多人認識了我,但“北京明白”並不是一個(ge) 人,而是一個(ge) 團隊,也就是我所在的北京航天飛行控製中心調度組,由組長楊彥波和我們(men) 一群90後組成。中國空間站日常運控任務期間,我們(men) 團隊的職責之一,就是確保航天員呼喚祖國時,永遠有人回應。

很多人問,“北京明白”到底是明白了什麽(me) ?從(cong) 任務實施的層麵來講,北京明白的意思是我聽清楚了對方說了什麽(me) ,也清楚下一步該如何繼續組織任務;從(cong) 我個(ge) 人角度來講,經曆了幾次任務的磨煉,我對航天事業(ye) “千人一星、萬(wan) 人一箭”的精神內(nei) 涵也越來越明白了。北京調度的工作除了在台前的喊口令,幕後也有大量不為(wei) 人知的工作需要去完成。一個(ge) 型號航天任務的各個(ge) 關(guan) 鍵環節我們(men) 都要深度參與(yu) 其中,所以對我們(men) 的能力素質也提出了很高的要求。

神舟十二號任務是我第一次擔任北京總調度的主崗,雖然前期做了充分的準備,可麵對如此複雜的工程,還是有很多知識超過了我的儲(chu) 備範圍。

在神舟十二號與(yu) 天和核心艙交會(hui) 對接過程中,我們(men) 發現交會(hui) 對接圖像有“鬼影”。當時我快速回想所有已知的故障預案和應急分支,卻一下子沒有想起對應的處置措施,瞬間手就出了汗。旁邊的前輩第一時間前來幫助,發現這是需要航天員發送手控指令調整的,與(yu) 航天員配合完成指令發送後,“鬼影”消除,我才鬆了一口氣。

雖然這隻是一個(ge) 小細節,但在我心裏卻激起了漣漪。一句簡單的“北京明白”背後,是發射場、測控通信、著陸場、航天員、火箭、飛船、空間站、有效載荷等各大係統的共同努力,以及各個(ge) 崗位數萬(wan) 名科技人員像齒輪咬合一樣的協同配合。所有航天人的全力以赴和協同配合,才是“北京明白”真正的底氣所在,才是“圓滿成功”的力量之源。

“北京明白”,其實隨時都在。這一年我們(men) 每天24小時值班,守護著中國的太空家園,護送航天員順利往返空間站,工作節奏一直是飛快的,內(nei) 容是充實飽滿的。楊彥波曾對我們(men) 說:“中國空間站建造運行,那是多少科學家奮鬥一生都沒看到的,結果讓我們(men) 這代人趕上了。”每每想起這句話,我心依舊飛翔。

——————————

每一個(ge) 焊點都關(guan) 乎航天員的安危

鄭興(xing) (中國航天科技集團五院529廠焊接成形製造中心高級技師)

我是中國太空家園建造大軍(jun) 中的一員,主要做的是載人航天器密封艙體(ti) 的焊接工作。這項工作不允許出現任何的缺陷,我所在的車間有這樣一個(ge) 標語:“每一個(ge) 焊點關(guan) 係到航天員的生命安危,每一道工序影響著載人航天的成敗”。我們(men) 的目標是,一次做好,一次做對。

這間廠房是東(dong) 方紅一號衛星的誕生地。參加工作後,我才知道東(dong) 方紅一號衛星、神舟飛船都是靠工人師傅手工裝配焊接出來的,於(yu) 是我萌生了“追星夢”,我所追的明星是像錢學森一樣的老一輩航天人,學習(xi) 他們(men) 愛國、奮鬥的精神,我所追的明星也有身邊的技能大師,學習(xi) 和傳(chuan) 承他們(men) 精益求精的工作態度和高超的技能本領,時刻以工匠精神鞭策自己,告誡自己隻有經曆風雨,才能錘煉自我。

聽老師傅們(men) 講,東(dong) 方紅一號衛星研製時期廠房條件很差,許多項目都是白手起家,沒有條件創造條件也要上。基於(yu) 反光、測控、觀測等科研角度,東(dong) 方紅一號設計使用72麵體(ti) 結構,但在當時的中國,不僅(jin) 科研基礎弱,甚至連基本的材料、設備、工裝都缺乏,直徑1米的球形72麵體(ti) ,如同一座難以逾越的高山擋在老一輩航天人麵前。

麵對這種情況,鈑金班的老一輩師傅們(men) ,憑著一錘子、一榔頭、一銼刀的工匠手藝,以數以萬(wan) 次的鈑金校形,細致入微的研磨修銼,造就了東(dong) 方紅一號72麵體(ti) 的完美外形。那時車間沒有專(zhuan) 門的鉚接錘槍,也沒有固定工件的桁架,直徑1米的球體(ti) 上,幾乎每個(ge) 角度都有鉚釘,同時鉚接過程要保持星體(ti) 結構穩定,不能出現鉚接變形,困難之大可想而知。但這些都難不倒老一輩鉚接師傅們(men) ,他們(men) 用最簡單的手動鉚槍,總計鉚接錘擊8000餘(yu) 次,加班加點日夜兼程,用了一個(ge) 月左右,順利完成了任務。

這已是半個(ge) 多世紀前的事情,如今我們(men) 年輕一輩接下焊槍,用高質量、高效率完成好每一件型號產(chan) 品,為(wei) 航天員建造安全可靠的“太空家園”。

——————————

我為(wei) 火箭打造“隨身醫生”

朱海洋(中國航天科技集團一院總體(ti) 設計部總體(ti) 室副主任設計師)

運載火箭是將衛星、載人飛船、空間站等有效載荷送入預定軌道的運輸工具,是人類進入太空的“天梯”,它決(jue) 定了一個(ge) 國家進出空間的能力。我所在的中國航天科技集團一院一部就是我國長征係列運載火箭最核心的總體(ti) 研製單位,承擔了我國載人航天工程、探月工程、北鬥導航等國家重大工程幾乎所有的發射任務。

一枚運載火箭包括很多係統,我主要負責研究故障診斷與(yu) 處置係統,該係統相當於(yu) 火箭隨身攜帶的“全科醫生”,具備三方麵的功能:一是準確獲取表征火箭健康狀態的參數,相當於(yu) 我們(men) 到醫院後先做的“血常規、CT”等檢查;二是診斷確定故障模式以及程度,相當於(yu) 一個(ge) 全科醫生看病診斷;最後采取處置措施拯救火箭飛行任務,也就是它還具備治病的能力。

一旦火箭飛行過程中出現故障,故障診斷與(yu) 處置係統就是“最後一根救命稻草”。雖然我們(men) 可以通過產(chan) 品可靠性設計與(yu) 質量管理確保火箭產(chan) 品可靠性,但是在現實世界中,工程產(chan) 品可靠性不可能做到100%,也就意味著火箭在大規模發射後,必然會(hui) 出現故障。針對這些未獲得的可靠性,就必須主動麵向故障,針對產(chan) 品可靠性失效的情況去開展設計,去啃最後一塊硬骨頭。

為(wei) 此我的前輩們(men) ,在20世紀載人航天工程立項後,通過產(chan) 品可靠性設計、質量管理成功將我國首型載人火箭長征二號F的可靠性指標從(cong) 它的前身,也就是長征二號E火箭的0.91提升到了0.97,達到同時期的世界先進水平。同時,在故障設計方麵,前輩們(men) 通過一係列理論研究、仿真、地麵和飛行試驗,成功設計了長征二號F運載火箭的故障檢測和逃逸係統,填補了我國在運載火箭故障檢測和航天員安全逃逸技術的領域空白,實現了“從(cong) 0到1”。

當前我國載人登月、深空探測、大規模低軌衛星組網等任務將相繼實施。其中載人登月任務作為(wei) 我國未來一項複雜度極高、技術跨度極大的航天係統工程,對執行任務的新一代載人火箭的可靠性和安全性提出了更高的要求。我們(men) 正在努力攻關(guan) 突破故障診斷與(yu) 處置係統技術,持續提升技術成熟度,使其成為(wei) 真正的隨身“全科神醫”,支撐好載人登月、深空探測等重大工程實施,為(wei) 航天強國建設、中華民族偉(wei) 大複興(xing) 貢獻青春力量。

——————————

取一杯天上的“水” 我們(men) 變廢為(wei) 寶

李曉丹(中國航天科工二院二〇六所青年設計師)

很多人好奇,航天員在太空喝的水從(cong) 何而來?隨著中國空間站在軌組裝建造完成,航天員長期在軌駐留期間的用水量非常可觀,如何解決(jue) 他們(men) 在“天宮”生活的用水保障問題?答案在於(yu) 物化再生式環控生保係統。

這其中,尿處理子係統作為(wei) 環控生保係統的重要組成部分,能夠將航天員尿液中的水分提取出來,實現空間站水資源的在軌循環利用,即通過“尿中取水”解碼空間站的生命源泉,實現變廢為(wei) 寶。

作為(wei) 尿處理子係統研製團隊的一員,當空間站首次從(cong) 尿液中製取出水,那一刻我心潮澎湃,也深深感受到這份工作的非凡意義(yi) 。

2003年,神舟五號搭載航天員楊利偉(wei) 順利完成了我國首次載人航天飛行任務。那時還在上小學的我,內(nei) 心無比震撼和驕傲,並參加了以“神舟五號發射成功”為(wei) 主題的全國少兒(er) 自繪文化衫大賽,用稚嫩的筆法描繪了自己對探索浩瀚星空的向往。2018年博士畢業(ye) ,我懷揣著航天夢走進了中國航天科工二院二〇六所,加入尿處理子係統研製團隊,曾經那顆小小的種子得以萌芽成長。

剛進入項目團隊時,看到同事從(cong) 廁所裏推出一大桶剛剛收集的尿液,非常有視覺和嗅覺衝(chong) 擊感,還是新人的我不免對航天員尿液如何“自產(chan) 自銷”感到非常好奇。隨著對項目的深入學習(xi) ,慢慢了解到尿處理技術在國際上是公認的難題,要實現“尿中取水”,需要攻克十餘(yu) 項關(guan) 鍵技術和工程難點,涉及機、電、氣、液、熱、功能材料以及空間產(chan) 品長壽命和高可靠性等多個(ge) 方麵。

2012年尿處理子係統剛立項,國內(nei) 研究基礎非常薄弱,研製團隊堅定地選擇了自立自強的道路,開啟長達十年的技術攻關(guan) 。特別是子係統從(cong) 零起步到形成工程產(chan) 品的艱難蛻變,許多前輩都是這個(ge) “從(cong) 零到一”過程的創造者和見證者。

我加入項目團隊時,尿處理子係統已經由最初的概念到樣機再轉入產(chan) 品階段,這期間有大量的試驗驗證工作需要完成。試驗期間,我們(men) 就紮在實驗室裏,每天穿梭於(yu) 配水間、產(chan) 品試驗台、各種試劑和測試分析儀(yi) 器之間,詳細地記錄試驗數據並分析曲線背後的規律。最終曆時近13個(ge) 月處理了上萬(wan) 升水樣,積累了上百頁的數據記錄,為(wei) 後來產(chan) 品在軌運行和天地差異性分析提供了重要支撐。正是這段日夜奮戰的經曆,使初入航天事業(ye) 的我把最初的激動和憧憬逐漸轉化為(wei) 一份堅定的信念,再敦促自己落實到行動上。

航天作為(wei) 係統工程,不僅(jin) 僅(jin) 有航天英雄和領軍(jun) 人物,每一項硬核技術、每一項奇跡的背後還有一群普普通通的航天工作者。未來我們(men) 還有很長的路要走,比如為(wei) 後續其他深空探測任務持續保駕護航,我們(men) 已在星辰大海的“長征”路上再次起航。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信