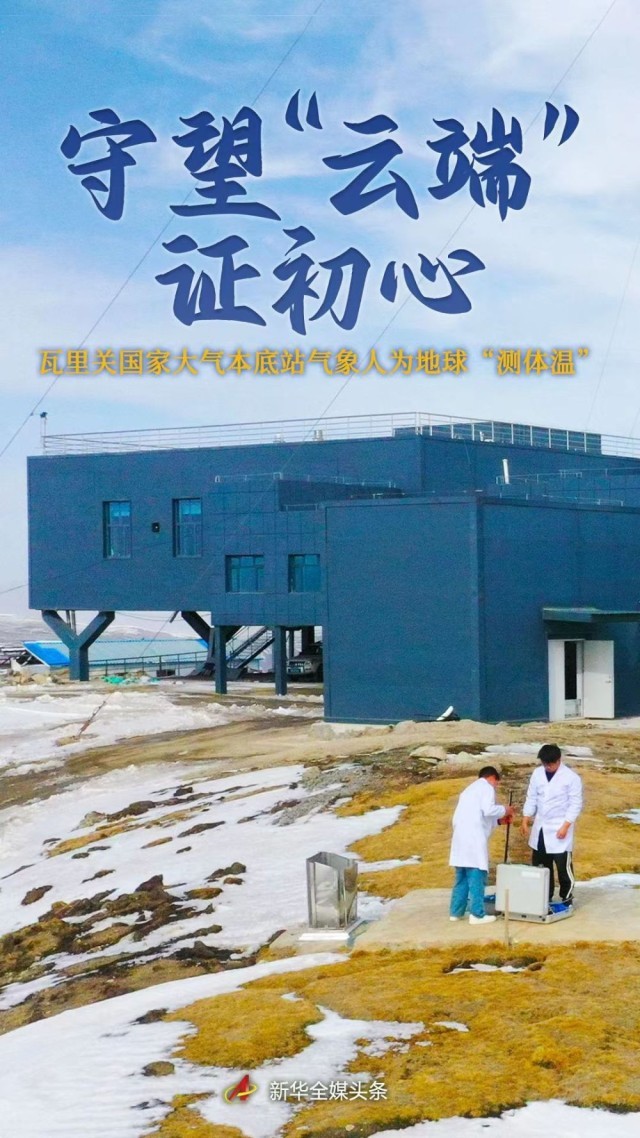

守望“雲端”證初心——瓦裏關國家大氣本底站氣象人為地球“測體溫”

瓦裏關(guan) 山,地處“世界屋脊”青藏高原,平均海拔超3800米,氣溫最低可達零下25攝氏度。氣候環境極為(wei) 惡劣,方圓10公裏渺無人煙。

在瓦裏關(guan) 山頂,矗立著世界氣象組織唯一設立在亞(ya) 歐大陸腹地的全球大氣本底站——瓦裏關(guan) 國家大氣本底站(以下簡稱瓦裏關(guan) 本底站)。

1994年建站以來,一代代瓦裏關(guan) 氣象人接續奮鬥,忍受荒野中的孤獨,克服常年高原反應的挑戰,以“耐得住寂寞、攀得上高峰、守得住初心”的精神不斷向科學高地進發。憑借近30年積累的海量數據,瓦裏關(guan) 本底站科研團隊繪就業(ye) 界聞名的“瓦裏關(guan) 曲線”,這一曲線成為(wei) 證明全球氣候變化、支撐聯合國氣候變化框架公約的重要依據,也極大增強了我國在國際氣候變化領域的影響力和話語權。

“雲(yun) 端”堅守:為(wei) 地球“測體(ti) 溫”的氣象人

5月初,瓦裏關(guan) 山依舊白雪皚皚,山體(ti) 巍然挺立、雲(yun) 霧繚繞。

這是4月6日拍攝的瓦裏關(guan) 本底站(無人機照片)。新華社記者 李占軼 攝

“總有人問我瓦裏關(guan) 在哪裏,我都會(hui) 回答:在雲(yun) 端!”59歲的瓦裏關(guan) 本底站觀測員黃建青,翻看已然泛黃的一張張老照片,講起瓦裏關(guan) 本底站建設的故事。

20世紀80年代,世界氣象組織開始實施全球大氣監測計劃,在不同地區陸續開展全球大氣本底觀測。1989年,我國政府開始全球大氣本底站的選址工作,經過反複遴選,地處青藏高原的瓦裏關(guan) 山進入專(zhuan) 家視線。

1994年9月17日,瓦裏關(guan) 本底站掛牌成立,擔負起為(wei) 地球“測溫”的重要使命。

瓦裏關(guan) 本底站是32個(ge) 全球大氣本底站中海拔最高的一座,也是唯一設立在亞(ya) 歐大陸腹地的本底站。

建站初期,山上的工作環境極為(wei) 惡劣。“高原上睡眠本就不好,山風凜冽,我們(men) 經常被風吹擊門窗的噪聲吵醒,整夜失眠幾乎成為(wei) 常態。”黃建青回憶說,高海拔的工作環境讓觀測員的身體(ti) 健康麵臨(lin) 挑戰。“走快了就氣喘籲籲”“晚上輾轉反側(ce) 、難以入眠”,是許多觀測員的共同經曆。

5月的一天,雪後初晴,碧空如洗。瓦裏關(guan) 本底站的兩(liang) 名“95後”觀測員時聞和楊昊開始了一天的工作。

檢查儀(yi) 器、記錄數據、更換采樣膜、采集大氣樣本……他們(men) 每天的工作,在旁人看來簡單枯燥,但極為(wei) 重要:如果觀測數據不準確、不連續,對於(yu) 後續氣候變化研究和決(jue) 策判斷就會(hui) 產(chan) 生嚴(yan) 重誤導,因此容不得半點馬虎。

當天,室外氣溫低至零下10攝氏度,兩(liang) 人的臉凍得通紅,但他們(men) 工作時依舊一絲(si) 不苟。“站裏的前輩曾在山上不顧呼吸困難跑了幾百米,就為(wei) 了找回被大風吹走的記錄資料。現在山上條件越來越好,我們(men) 必須像他們(men) 一樣認真嚴(yan) 謹。”楊昊說。

不知不覺間,工作已臨(lin) 近中午12時。回到休息室,楊昊煮上兩(liang) 盒泡麵,這是當天的午餐。“山上海拔高,水的沸點低,泡麵還需放進微波爐加熱。”楊昊告訴記者。

走進廚房,記者沒有看到燃氣灶、炒鍋、食用油等物品。問詢後方知,盡管本底站的工作和生活條件得到極大改善,但為(wei) 了不影響大氣本底觀測數據質量,山上一直禁止生明火做飯,速凍餃子、泡麵等是瓦裏關(guan) 本底站工作人員一日三餐的常見食品。

時聞和楊昊都是南京信息工程大學應用氣象專(zhuan) 業(ye) 的畢業(ye) 生。作為(wei) 同班同學,兩(liang) 人在2021年畢業(ye) 時不約而同報考了瓦裏關(guan) 本底站。

“每天的觀測數據是判斷大氣成分變化的重要依據。”楊昊說,“我更願意把自己看作是為(wei) 地球‘測體(ti) 溫’的人,每當想到這裏,我會(hui) 很有成就感。”

接續奮鬥:情係高原守初心

瓦裏關(guan) 山是一座孤山。從(cong) 青海省會(hui) 西寧出發,西行至青海湖東(dong) 畔,再一路往南,輾轉行至瓦裏關(guan) 山腳下,遠遠望見矗立在山頂的本底站。

“大氣本底觀測需要最大程度減少人為(wei) 因素幹擾。近30年來,我們(men) 一直保持著兩(liang) 個(ge) 人在山上值班。”瓦裏關(guan) 本底站技術骨幹王劍瓊說,值班人員每10天輪換一次。

一個(ge) 又一個(ge) 10天輪轉,堅守精神在歲月流逝中傳(chuan) 承。

自2003年從(cong) 成都信息工程大學大氣科學係環境工程專(zhuan) 業(ye) 畢業(ye) 以來,今年42歲的王劍瓊跟“90後”年輕人一樣,堅持在山上輪流值班。

“剛到瓦裏關(guan) 山時,我的高原反應特別嚴(yan) 重,晚上睡覺胸口像壓著一塊大石頭,常常喘不過氣。”王劍瓊說。

本底站各類高精度觀測儀(yi) 器多,一出故障,返廠維修耗時耗力。“不能啥都等著專(zhuan) 家教。要想確保大氣本底觀測不出紕漏,必須對站裏的設備了如指掌。”王劍瓊暗暗下定決(jue) 心。每當有專(zhuan) 家上山檢查或維修,他總會(hui) 跟在後麵“偷師學藝”。各種設備說明書(shu) ,也成了他手邊的必備讀物。

如今,王劍瓊不僅(jin) 熟練掌握本底站各種儀(yi) 器的操作,更是維修儀(yi) 器的高手。

憑借多年艱苦付出,王劍瓊於(yu) 2016年被科技部授予“最美科技人員”稱號。“榮譽不是我一個(ge) 人的,它屬於(yu) 我們(men) 每一個(ge) 堅守一線的瓦裏關(guan) 氣象人。”王劍瓊動情地說,第一次登上瓦裏關(guan) 山頂,自己就有一種歸屬感,下決(jue) 心在這裏做出一番事業(ye) 。

無論是老一代觀測員,還是入職不久的年輕人,頭頂雲(yun) 端、腳踏實地,一代代的瓦裏關(guan) 人接續堅守山巔,以甘坐“冷板凳”的精神向著科學高地進發,用青春和熱血堅守著高原氣象人的初心。

由於(yu) 科研成績突出,瓦裏關(guan) 本底站在2009年被科技部授予“全國野外科技工作先進集體(ti) ”;2015年,瓦裏關(guan) 溫室氣體(ti) 觀測團隊被周光召基金會(hui) 授予“氣象科學獎”。

“瓦裏關(guan) 山是聖潔的科學之山,近30年來瓦裏關(guan) 氣象人的不懈辛勞,為(wei) 大氣科學和氣候變化研究作出了基礎性的貢獻。”中國工程院院士杜祥琬的評價(jia) ,正是瓦裏關(guan) 氣象人數十年如一日堅守“雲(yun) 端”的真實寫(xie) 照。

把脈地球:繪出最美“瓦裏關(guan) 曲線”

在群山聳峙的青藏高原,原本鮮為(wei) 人知的瓦裏關(guan) 山,已成為(wei) 全球關(guan) 注的大氣科學高地。印著“瓦裏關(guan) ”坐標的各類大氣本底觀測數據,帶著地球氣候變化的印記,從(cong) 青藏高原“走進”了國內(nei) 外各種學術期刊和氣候變化報告,成為(wei) 世界各國製定國際氣候協定的重要依據。

瓦裏關(guan) 本底站多年觀測數據顯示,大氣中的二氧化碳濃度逐年遞增。時任站長德力格爾帶領科研團隊繪製出1995年至2015年21年間的二氧化碳濃度變化曲線。經過國內(nei) 外專(zhuan) 家嚴(yan) 格的對比分析,其與(yu) 美國夏威夷莫納克亞(ya) 天文台自20世紀50年代以來的觀測數據完全吻合。

於(yu) 是,“瓦裏關(guan) 曲線”呈現在世人麵前。“我們(men) 瓦裏關(guan) 氣象人數十年如一日的堅守與(yu) 付出,換來這條‘瓦裏關(guan) 曲線’。”德力格爾表示,曲線揭示了全球二氧化碳含量與(yu) 氣候變化的深刻關(guan) 係,成為(wei) 證明全球溫室氣體(ti) 濃度持續上升的有力證據。

如今,瓦裏關(guan) 本底站可以全天候、高密度準確觀測30個(ge) 觀測項目共60多個(ge) 觀測要素,每天產(chan) 生6萬(wan) 多條數據,觀測體(ti) 係覆蓋主要大氣成分。瓦裏關(guan) 本底站還與(yu) 國內(nei) 外多家高校、科研機構合作,聯合開展數十項科學研究和試驗。

“瓦裏關(guan) 本底站積累了近30年的觀測數據,這是我國氣象事業(ye) 的一筆寶貴財富。”現任站長李富剛說,在未來的“雙碳”工作中,瓦裏關(guan) 本底站將繼續發揮獨特而重要的作用。

瓦裏關(guan) 本底站從(cong) 蹣跚起步,到逐漸成為(wei) 國際知名的全球大氣本底站,觀測技術、觀測設備、基礎設施日新月異,不變的是瓦裏關(guan) 氣象人“雲(yun) 端”守望的初心。

站在瓦裏關(guan) 山頂望去,本底站80多米高的梯度觀測塔巍然聳立,仿佛一架雲(yun) 梯直接天宇。它默默守望著腳下這片土地,記錄著大氣變化的點點滴滴,更見證了一代代瓦裏關(guan) 氣象人的堅守與(yu) 奉獻。

文字記者:陳凱、周盛盛、李占軼

視頻記者:王豔、李占軼、周盛盛

海報設計:段媛媛

統籌:方思賢、何雨欣

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信