流動的智慧,中國古人如何與水和諧共生?

古往今來,人類逐水而居,文明伴水而生。古人說“上善若水”,又說“水能載舟,亦能覆舟”。因此,曆朝曆代都對治水極為(wei) 重視。可以說,中華民族五千年的文明史也是一部治水的曆史,從(cong) 治水的方略和實踐中我們(men) 可以看出中國古人與(yu) 水和諧共生的獨特智慧。

道中華:中國人是什麽(me) 時候開始重視水利的?大禹是最早治水的人嗎?

王崇臣、周坤朋:水,關(guan) 乎農(nong) 業(ye) 興(xing) 衰、航運暢通、城市安全,曆代政權都將水的治理與(yu) 利用當作一項極其重要的國家事務。

水利機構是古代政治體(ti) 係的重要組成部分,通常包括中央和地方兩(liang) 個(ge) 係統。中央水政係統是在中央機構內(nei) 設置的專(zhuan) 門管理水利的部門和官員;地方專(zhuan) 事水利的機構,通常由地方長官或其副職主管。

舜任命禹為(wei) 司空,主管治水工作,首開水利管製製度先河。西周時,“司空”一職,專(zhuan) 門負責水利、土木營建,與(yu) 司徒、司馬、司士、司寇合稱“五官”,與(yu) 六卿並列,地位僅(jin) 次於(yu) 三公。

戰國時期,水利官職逐漸組織化,有河丞、司空、水工等諸多職位,但這些多為(wei) 臨(lin) 時性設置。地方水利通常由地方官負責,比如秦國李冰任職蜀郡太守,兼任地方水利官,主持修築了都江堰。

統一六國後,秦朝大興(xing) 水利,在太常、少府、水衡都尉下設立都水長、都水丞,主管全國農(nong) 田灌溉和河渠修建,頒布水利政策法規,對水利設施進行管理。

漢承秦製,在保留上述官職的同時,設都水使者,統一管理各機構中的水官。

三國曹魏時,中央行政機構下設水曹,置水部郎,水曹成為(wei) 中國最早的中央水利機構。

隋唐、兩(liang) 宋時期,在工部下設置水部,由水部郎中主管。

元朝時期的水利事務被分拆,大司農(nong) 主管農(nong) 田水利,都水監主管河防。著名水利學家郭守敬就曾任都水監,主持修築元大都通惠河工程。

明清時期,隨著水利發展和國家製度完善,水利機構職權逐漸集中,所設官職品級也越來越高。如清代在河防機構下設河道總督,主管黃河、運河、海河等河政,其下又設河道、廳、汛、堡,各級官員具體(ti) 分工修守河防。

此外,很多朝代頒布了專(zhuan) 門的法律法規,加強對水的管理、開發和利用。

早在春秋時期就出現了論述國都地理條件、地麵水域類別、流水作用以及水利建設的專(zhuan) 文——《管子·度地》。

漢武帝時期製定《水令》《均水約束》等水法,其中《水令》規定了水資源使用的次序,為(wei) 載入史冊(ce) 的中國第一部水利法規。

唐代的《水部式》,是現存最早的全國性水利法典。法典首次以國家法規的形式明確鄭白渠的水資源分配。

如“凡水有灌溉者,碾磑(以水力啟動的石磨)不得與(yu) 爭(zheng) 其利”

“諸灌溉大渠,有水下地高者,不得當渠造堰,聽於(yu) 上流勢高之處,為(wei) 鬥門引取”等

明確了灌溉農(nong) 田、碾磑和航運三者用水的先後次序。

宋代頒布《疏決(jue) 利害八事》《農(nong) 田利害條約》,是農(nong) 田灌溉防澇和興(xing) 修水利的政策法規。

除中央政策法規外,還有一些地方法規或鄉(xiang) 俗民約作為(wei) 補充。一些引水渠道、水池旁常立有石碑,用來記載水資源的權屬分配和相關(guan) 治水事件,起到告示警戒作用。

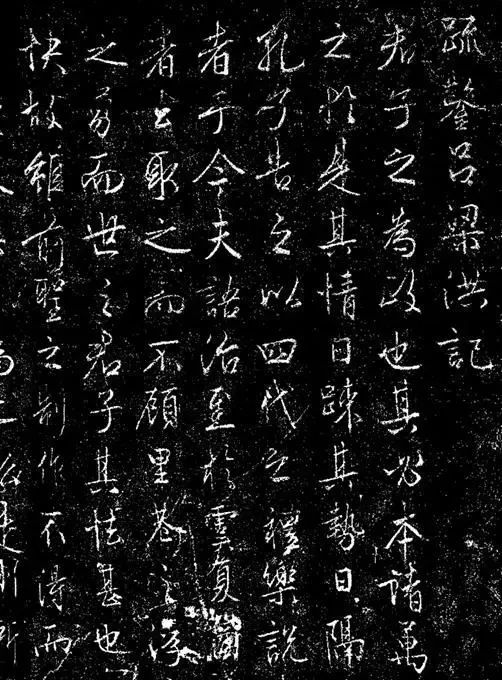

▲文徵明行書(shu) 《疏鑿呂梁洪記碑》(局部),碑文詳細介紹了1544年陳洪範率軍(jun) 民疏河的事跡。(圖片來源:北京晚報)

道中華:古代水利工程體(ti) 現了哪些治水用水智慧?

王崇臣、周坤朋:中國幅員遼闊,大部分地區受季風影響,降雨量分配很不均勻,不同地域水環境差異較大,需要修建大規模的水利工程,方能實現對水的全麵治理、開發和利用。

上古時期,大禹治水揭開了中華民族大規模興(xing) 修水利的篇章,此後曆代有為(wei) 的統治者都把興(xing) 修水利作為(wei) 治國安邦的大計。

由於(yu) 古代生產(chan) 力低下,勞動人民在治水理水過程中,更多的是對自然的順服和適應。水利工程多因地製宜,依據區域地質條件、河流形態、水文狀況而建,且巧於(yu) 設計、精於(yu) 規劃,因循當地材料,體(ti) 現出與(yu) 自然和當地文化的融合。

在順應自然、利用地形、選址布局、就地選材、低影響開發、結構設計、水資源管理等方麵形成了一套科學成熟的經驗智慧。

據統計,春秋至明清,我國共建有7520餘(yu) 項大型水利工程。這些工程涵蓋灌溉、漕運、水害防治等各領域,遍布大江南北、城鄉(xiang) 聚落,包括大運河、都江堰、坎兒(er) 井等,展現了中華民族宏偉(wei) 的魄力和偉(wei) 大的智慧,極大推動了世界文明的發展。

英國科學史家李約瑟在《中國科學技術史》一書(shu) 中說,“中國水利工程的事跡,足夠寫(xie) 成一篇史詩。”

道中華:能否歸納一下,古人治水的“智慧”是什麽(me) ?又是如何體(ti) 現出來的?

王崇臣、周坤朋:在幾千年的治水理水用水曆程中,中華民族最大的智慧就是順應自然,創造了諸多“人-水-自然”和諧共生的典範工程。

比如,贛州古城依照地勢,巧妙設計了形似“福”“壽”二字的地下排水溝渠——福壽溝。溝渠與(yu) 城內(nei) 河溝、池塘相互連通,組成一個(ge) 有機的“通、集、運、濾、蓄、排”係統,既可調蓄雨洪,又可以改善生態。溝渠在排江出口處,建有12個(ge) 防止江水倒灌的水窗,江水上漲時,可以依靠江水外力自動關(guan) 閉閘門,當江水水位低於(yu) 水窗時,則依靠水窗內(nei) 的溝道水力衝(chong) 開閘門。這一巧妙的設計,使百姓免遭洪水泛濫之苦近千年,至今仍是城市水利建設學習(xi) 的典範。

有“世界古代水利建築明珠”之稱的靈渠位於(yu) 廣西興(xing) 安,通過溝通湘江和漓江,巧妙打通了長江和珠江兩(liang) 大水係。靈渠分南渠、北渠,根據地勢條件,修建了分鏵嘴、大天平、小天平、泄水天平和陡門等。

其中分鏵嘴是一個(ge) 犁鏵形的分水石堤,使上遊海洋河的河水三分入漓江、七分入湘江。大小天平,與(yu) 分鏵嘴相連,是梯形溢流壩,兩(liang) 個(ge) 大壩組合成人字形,符合力學原理。陡門是世界上最早的船閘,使用了“彎道代閘”的技術。

靈渠雖然曆經了2200多年的曆史,但仍發揮著航運灌溉功能,其因循自然的設計、科學的壩體(ti) 構造、創新的船閘和彎環設計,至今閃耀著智慧的光芒。

目前,我國有400多項古代灌溉工程(係統)仍在發揮效益,其中30餘(yu) 項被列入世界灌溉工程遺產(chan) 名錄。這些工程經曆千年歲月,仍繼續蓄洪防旱、潤澤大地,成為(wei) 自然與(yu) 工程相融合的典範。

弘揚中華優(you) 秀的傳(chuan) 統水利文化,借鑒古代“人水自然和諧共生”的思想,有助於(yu) 新時代水利文明的建設,對於(yu) 當下中國城鎮生態建設具有極大的啟示意義(yi) 。

(作者簡介:王崇臣,北京建築大學環境與(yu) 能源工程學院教授;周坤朋,北京建築大學人文學院講師)

【以上內(nei) 容為(wei) 專(zhuan) 家個(ge) 人觀點,不代表本平台立場。】

監製 | 楊新華

統籌 | 王彥龍 劉佳

責編 | 劉嫻

審核 | 藍希峰

采寫(xie) | 劉渝西

製作 | 胡琪

(道中華微信公眾(zhong) 號)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信