不容否認!新增文物860件(套)實證南京大屠殺

今年12月13日是第十個(ge) 國家公祭日。侵華日軍(jun) 南京大屠殺遇難同胞紀念館各類藏品總量已達19.3萬(wan) 件(套)。

自2014年設立首個(ge) 國家公祭日以來,紀念館新增860件(套)文物,其中一級文物63件(套)、二級文物204件(套)、三級文物593件(套)。文物無言,曆史有聲。記者從(cong) 新增文物中選取四件,還原曆史真相,警醒國人勿忘國恥。

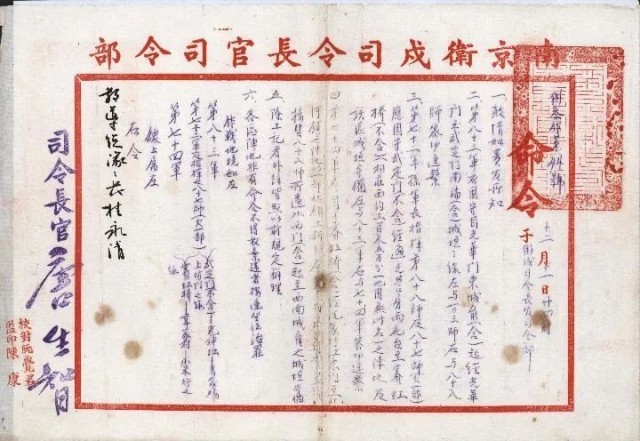

南京保衛戰最後一道堅守作戰命令

這是一份成文於(yu) 1937年12月11日24時,有關(guan) “死守南京”的作戰命令——“衛參作第44號”命令。該命令由當時南京衛戍司令長官唐生智向教導總隊隊長桂永清下達,右上方加蓋有“南京衛戍司令長官關(guan) 防”章。

“衛參作第44號”命令。受訪單位供圖

作戰命令上,唐生智要求第八十三軍(jun) 和第八十八師、第八十七師、第七十四軍(jun) “固守”光華門等區域陣地,並嚴(yan) 令“非有命令不得放棄違者按連坐法治罪”。然而僅(jin) 一天之後即12月12日,唐生智奉蔣介石命令下達守軍(jun) 撤退令。守軍(jun) 各部因撤退失序,多數滯留城內(nei) ,被日軍(jun) 大量屠殺,損失慘重。

該文物由日本友人岩鬆要輔於(yu) 2007年在日本佐賀縣唐津市一家書(shu) 店裏發現,並於(yu) 2017年3月底捐贈給紀念館。與(yu) 該文物一同捐贈的,還有教導總隊的作戰計劃、口令、防禦工事說明等原始文件。

“完整的作戰命令文本十分稀缺,這份史料使我們(men) 對衛戍長官司令部所發作戰命令的數量、指揮模式及撤退前的部署,有了清晰了解。”江蘇省社會(hui) 科學院研究員孫宅巍說。

蓋有“極密”印章的侵華日軍(jun) 戰鬥詳報

已經泛黃的封麵上,“極密”印章尤為(wei) 顯眼,這是一份《自昭和十二年(1937年)十二月九日至十二月十三日 步兵第三十三聯隊 南京附近戰鬥詳報》。

侵華日軍(jun) 南京大屠殺遇難同胞紀念館工作人員展示封麵標注為(wei) “極密”的步兵第三十三聯隊的《南京附近戰鬥詳報》。新華社記者李博 攝

負責征集這份戰鬥詳報的日本愛知縣圓光寺住持大東(dong) 仁說:“戰鬥詳報是日軍(jun) 的官方記錄,是當時、當天記錄下來的日誌,非常可信。日本有一部分人不承認有南京大屠殺的事實,但這就是鐵證!”

史料顯示,日軍(jun) 第十六師團步兵第三十三聯隊於(yu) 1937年12月10日抵達南京東(dong) 郊,在紫金山附近與(yu) 中國守軍(jun) 展開激戰;13日,占領天文台、太平門,在太平門附近屠殺了約1300名放下武器的中國軍(jun) 人……

江蘇省社會(hui) 科學院研究員王衛星認為(wei) ,這份戰鬥詳報來自直接參與(yu) 進攻南京並實施大屠殺的日軍(jun) 主要部隊,記錄了作戰命令、戰鬥經過、戰地日誌等。從(cong) 日方視角印證了南京保衛戰之慘烈,反映了中國軍(jun) 隊付出的重大犧牲。

南京審判日本戰犯軍(jun) 事法庭庭長石美瑜的印章

1946年2月,中國設立南京審判日本戰犯軍(jun) 事法庭,史稱“南京審判”。南京大屠殺案主犯穀壽夫被引渡到南京接受審訊,最終被判處死刑。

該法庭判決(jue) 書(shu) 顯示:“計於(yu) 中華門花神廟、寶塔橋、石觀音、下關(guan) 草鞋峽等處,我被俘軍(jun) 民遭日軍(jun) 用機槍集體(ti) 射殺並焚屍滅跡者,有單耀亭等19萬(wan) 餘(yu) 人。此外零星屠殺,其屍體(ti) 經慈善機關(guan) 收埋者15萬(wan) 餘(yu) 具。被害總人數達30萬(wan) 人以上。”

當時,擔任該法庭庭長的就是石美瑜,在穀壽夫判決(jue) 書(shu) 上,也蓋有他的印鑒。

2004年,石美瑜的兒(er) 子石南陽將石美瑜自存的穀壽夫判決(jue) 書(shu) 底稿、部分日本戰犯的審判筆錄等文物,捐贈給了紀念館。2017年,石南陽又將石美瑜在判決(jue) 書(shu) 上使用的印章捐贈給了紀念館。“父親(qin) 最後一次使用這枚印章,就是南京審判。”石南陽在捐贈儀(yi) 式上說。

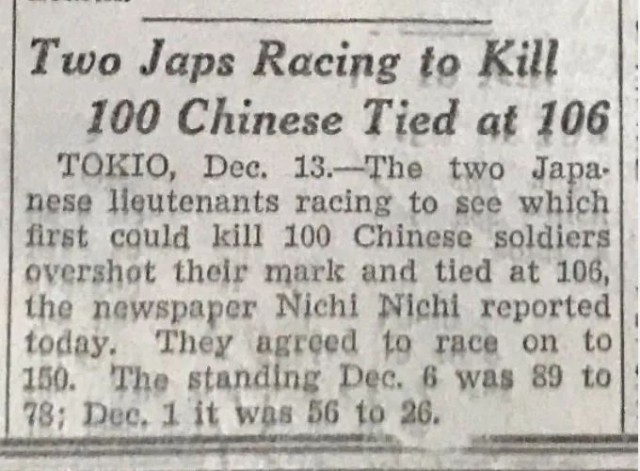

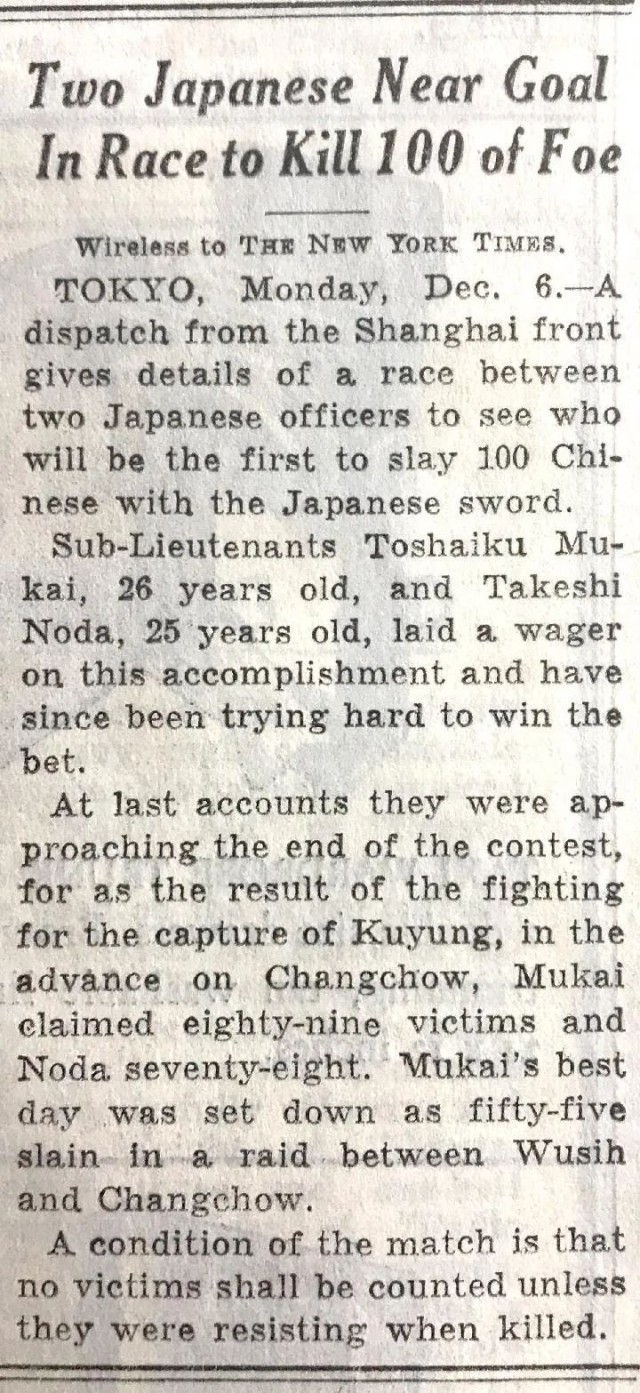

報道日軍(jun) “百人斬”暴行的美國報紙

“根據《東(dong) 京日日新聞》報道,兩(liang) 名日本軍(jun) 官比賽看誰能先殺死100名中國士兵,結果都殺了超過100人,雙方打平殺了106人,他們(men) 又同意重新比賽殺到150人為(wei) 止,12月6日是89比78,12月1日是56比26。”這是1937年12月14日發行的《芝加哥每日論壇》中,一篇有關(guan) 兩(liang) 名日本軍(jun) 官進行“百人斬”殺人競賽的報道節選。

1937年12月14日刊發的《芝加哥每日論壇》(節選)。受訪單位供圖

在1937年12月6日發行的《紐約時報》中,也登載了有關(guan) 日軍(jun) “百人斬”殺人競賽的報道。報道稱,來自上海前線的一份電報詳細介紹了兩(liang) 名日本軍(jun) 官之間的一場比賽,看誰先殺死100名中國人。年紀分別為(wei) 25歲和26歲的日本軍(jun) 官把賭注壓在了這項“成就”上。

1937年12月6日刊發的《紐約時報》(節選)。受訪單位供圖

這兩(liang) 份報紙由美籍華人魯照寧捐贈。“百人斬”殺人競賽是日軍(jun) 殘酷暴行的典型案例。這種罪惡行徑不僅(jin) 是殺死中國人,更是以虐殺為(wei) 樂(le) ,充分暴露侵略者的本質。江蘇省行政學院教授楊夏鳴認為(wei) ,西方媒體(ti) 的相關(guan) 報道,具有重要的史料、文物和展陳價(jia) 值。

■相關(guan) 閱讀

以“數”證史

這位曆史學者以新視角揭示南京大屠殺真相

來源:12月12日《新華每日電訊》

作者:新華每日電訊記者蔣芳 邱冰清

南京大屠殺史研究專(zhuan) 家中,有一個(ge) 主攻“人數”的人——孫宅巍。

孫宅巍,1940年出生,1962年畢業(ye) 於(yu) 南京大學曆史係,當了7年兵、做了7年工、在市委機關(guan) 做了7年文秘工作。1983年,43歲的孫宅巍“歸隊”江蘇省社會(hui) 科學院曆史研究所。

40年時光如梭,孫宅巍專(zhuan) 注一件事:研究南京大屠殺曆史,主攻“人數”這一關(guan) 鍵問題。他從(cong) 細數埋屍記錄到細究放下武器卻遭屠殺的士兵,以“數”證史,日積跬步,壘土成山。

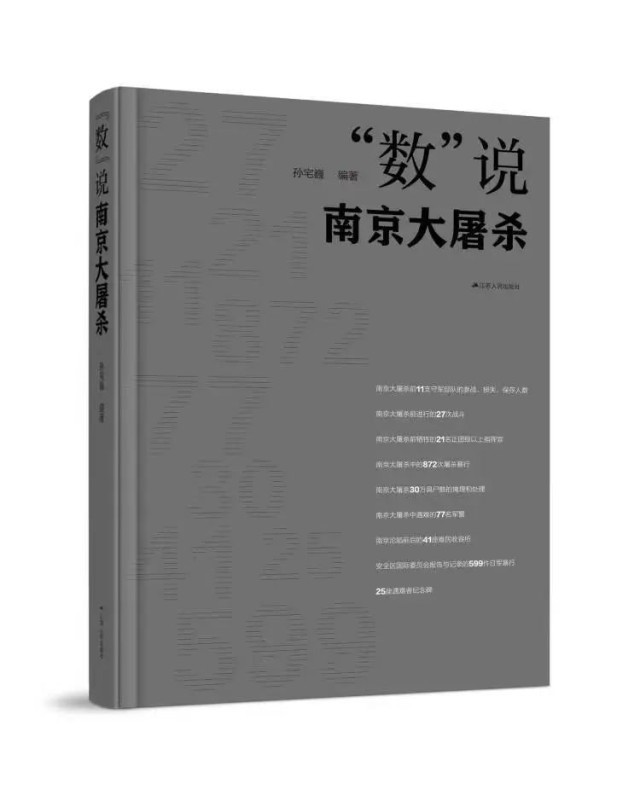

孫宅巍的新書(shu) 《“數”說南京大屠殺》即將由江蘇人民出版社出版。這本書(shu) 用紮實的數字揭示南京大屠殺的真相,如同他研究生涯的一次“綜述”。“研究數字40年,就好像在挖一口井,或許也有人中途來挖一鏟子、刨幾下,但一定沒有我挖得深。”他說。

最新成果:872、599、77

南京大屠殺中的872次屠殺暴行、西方人士記錄和報告的599件日軍(jun) 暴行、77名中國遇難軍(jun) 警名單,這是孫宅巍今年拿出的最新研究成果。這三組新數據均為(wei) 首次提出,以新的視角揭示了南京大屠殺的真相。

第一組,日軍(jun) 在南京不同地點進行的872次屠殺。包括160次集體(ti) 屠殺(注:10人以上的屠殺為(wei) “集體(ti) 屠殺”)與(yu) 712次分散屠殺。南京審判的戰犯穀壽夫判決(jue) 書(shu) 的附件中,僅(jin) 列出28次集體(ti) 屠殺,較孫宅巍統計出的160次集體(ti) 屠殺案例,在數量上要少很多。此外,該附件中列出分散屠殺案例858次,但為(wei) “一事一例、一日一例”,而孫宅巍以屠殺地點為(wei) “坐標”,統計出分散屠殺712次,即“一地一例”,可能一例就覆蓋了附件中的一二十個(ge) 案例,信息量更大。

孫宅巍告訴記者:“872這一數字,足以詮釋‘屍滿大街小巷’的慘象,更足以證明一個(ge) 血腥的事實:侵華日軍(jun) 在南京城郊,確實是進攻到哪裏就屠殺到哪裏。”

第二組,西方人士記錄與(yu) 報告的599件日軍(jun) 暴行。無論是田伯烈所著的《外人目睹中之日軍(jun) 暴行》,還是徐淑希編的《南京安全區檔案》,有關(guan) 南京安全區國際委員會(hui) 搜集的日軍(jun) 暴行記錄一般為(wei) 444條,中間還有若幹條空缺,在孫宅巍這樣的“數據控”看來仍不完整。他先是利用國際委員會(hui) 相關(guan) 人士文獻,完整展現了“原件編有序號的470件日軍(jun) 暴行”,又進一步發現大量未規律編序的日軍(jun) 暴行報告與(yu) 記錄,它們(men) 散見於(yu) 各國際委員會(hui) 委員、國際紅十字會(hui) 南京委員會(hui) 委員的日記、書(shu) 信中。經仔細搜尋、梳理,又得129件。兩(liang) 項數據相加,共計599件。

“這些數據來自第三方,且有時間、地點、報告者姓名,更凸顯了客觀真實,是日軍(jun) 暴行的有力見證。”孫宅巍說。

第三組,77個(ge) 放下武器卻遭到屠殺的軍(jun) 警的姓名。在關(guan) 於(yu) 戰爭(zheng) 的統計中,有一類死難者常常被忽略——放下武器的士兵,這在南京大屠殺中尤為(wei) 突出。在戰後開展敵人罪行調查時,由於(yu) 軍(jun) 人沒有戶籍,一般在南京沒有親(qin) 人、家庭,因此要從(cong) “死難者名錄”和“殉難將士名錄”中確認被屠殺者中的軍(jun) 人身份,難度很大。孫宅巍說,30萬(wan) 死難者中大約有八九萬(wan) 名軍(jun) 人,然而他們(men) 姓甚名誰?

國內(nei) 外的學術會(hui) 議上,很多人得知孫宅巍研究南京保衛戰,也會(hui) 問他這個(ge) 問題。“我之前也回答不上來,這個(ge) 問題成了我的一個(ge) 心病。”孫宅巍說。

近年來,他在著述《南京保衛戰史》和編撰《南京保衛戰全史》的基礎上,逐步厘清了參加南京戰役的11支不同建製部隊的參戰人數、損失人數與(yu) 最終撤退至後方的人數。再結合各種資料,首次列舉(ju) 出南京大屠殺死難者中的52名軍(jun) 人和25名警察的姓名,填補了以往研究的空白。“一個(ge) 名字就是一條鮮活的生命,我們(men) 應當向曆史、記憶拿出一份有更多名字的名單來。”他說。

《“數”說南京大屠殺》封麵。受訪者供圖

四個(ge) 渠道“數”屍體(ti)

40年來,孫宅巍圍繞南京大屠殺的“論”與(yu) “證”進行研究,出版了10多本專(zhuan) 著和數百篇論文。新書(shu) 《“數”說南京大屠殺》中,分量最重的內(nei) 容就是“人數”。

“遇難者300000”——國家公祭儀(yi) 式現場西南側(ce) 的“災難之牆”上,用多國文字鐫刻這組數據,也在昭告世人,這場浩劫不僅(jin) 是中華民族的國恥國殤,更是人類文明史上的屈辱回憶。

然而人數問題,一直是繞不開的爭(zheng) 論點。

麵對日本右翼挑釁,包括孫宅巍在內(nei) 的曆史學家深感重任在肩。“對這一數字進行實證研究,仍是勢在必行的重要工作。”孫宅巍說,計數無外乎兩(liang) 個(ge) 方法,一是將各地被日軍(jun) 殺害的人數相加,二是數屍體(ti) 。第一種方法已難以實現,因為(wei) 沒有哪個(ge) 人能親(qin) 眼看見到底多少人被殺害,日軍(jun) 即便掌握這一數字也絕不會(hui) 公布。

那就隻有數屍體(ti) 了。孫宅巍這一數,就是幾十年。

他對死難者屍體(ti) 收埋與(yu) 處理的四個(ge) 渠道分別進行統計,包括慈善團體(ti) 、市民群體(ti) 、偽(wei) 政權機構與(yu) 日軍(jun) 部隊。“當年的埋屍隊都留下了記錄,尤其是慈善團體(ti) ,他們(men) 是埋屍的主力。其中又以崇善堂最多,埋了112266具。崇善堂為(wei) 了確保數字不出錯,甚至專(zhuan) 門安排人計數記錄。”孫宅巍說。

成立於(yu) 清嘉慶二年(1797年)的南京崇善堂設在城南金沙井32號。該堂於(yu) 戰後呈送給審判戰犯軍(jun) 事法庭的埋屍統計表中記載:1937年12月下旬至1938年5月1日,組織“崇字掩埋隊”,堂長周一漁親(qin) 任隊長,共收埋男屍109362具,女屍2091具,孩屍813具,共計112266具。

隨著對檔案資料的深入挖掘,孫宅巍統計發現:8家慈善團體(ti) 共收埋了19.8萬(wan) 餘(yu) 具屍體(ti) ,8個(ge) 市民群體(ti) 共收埋4.2萬(wan) 餘(yu) 具屍體(ti) ,6個(ge) 偽(wei) 政權機構共收埋了1.6萬(wan) 餘(yu) 具屍體(ti) ,扣除明顯重複交叉,總數已達24.6萬(wan) 餘(yu) 具。此外,他還找到了165件市民自行收埋死難者屍體(ti) 的記錄,35宗日軍(jun) 動用部隊和強令市民收埋、毀滅、處理屍體(ti) 的記錄。

“這仍然是不完全統計。”孫宅巍說,還有被毀棄的屍體(ti) 。考慮到有關(guan) 毀屍記錄相互之間重複的可能,以及毀屍與(yu) 部分埋屍數字之間交叉的可能,認定有若幹萬(wan) 具屍體(ti) 被日軍(jun) 拋入長江或焚屍滅跡,應當是沒有疑問的。另外,還應充分估計到有相當數量的屍體(ti) ,沒有被統計到任何一種屍體(ti) 處理的數字中,如已被親(qin) 友個(ge) 別、零散收埋的,一直未被收埋的等,麵廣量大、不可忽視。

孫宅巍說,上述各種記錄與(yu) 統計,足以印證“30萬(wan) ”這一死難者的規模與(yu) 層級是確定無疑的。

40年打一口井

“打撈”史料40年,孫宅巍覺得時間過得飛快。他還記得43歲剛“歸隊”的時候,一時不知道該把什麽(me) 作為(wei) 研究方向。1982年,在日本右翼篡改教科書(shu) 的刺激下,江蘇省和南京市有關(guan) 部門著手為(wei) 南京大屠殺死難者“建館、立碑、修史”。剛到研究所不久,還沒有其他研究課題的孫宅巍被安排參與(yu) 這一重要工作。從(cong) 此,孫宅巍與(yu) 南京大屠殺史研究結緣。

“感覺自己在專(zhuan) 業(ye) 上失去的時間太多了,於(yu) 是就給自己設置了‘幾不’,不休星期天、不休節假日、不到十二點不睡覺……玩命地、瘋狂地‘補課’。”孫宅巍說,那時候他是中國第二曆史檔案館、南京市檔案館的“常客”,一待就是半個(ge) 月、一個(ge) 月,每天開館進、閉館回。

孫宅巍的愛人也畢業(ye) 於(yu) 南京大學,她常陪著孫宅巍一起去檔案館查閱資料、做摘記。一杯開水、兩(liang) 個(ge) 饅頭,就是兩(liang) 個(ge) 人的一頓午飯。

曆史研究者要在浩如煙海的資料爬梳中逐步廓清曆史。中方檔案資料,如南京審判的判決(jue) 書(shu) 、72卷《南京大屠殺史料集》等;日方相關(guan) 資料,如侵華日軍(jun) 士兵的日記、戰鬥詳報;西方人士相關(guan) 資料,如拉貝日記、魏特琳日記等,都是孫宅巍反複查閱的對象。他還常委托精通英語的同事,訪學時在美國的大學圖書(shu) 館搜集相關(guan) 資料。

孫宅巍特別注意分類搜集有關(guan) 南京大屠殺方方麵麵的資料。隻要在一份材料上看到掩埋、處理屍體(ti) 的記錄,他就會(hui) 立刻摘記下來,確保每條資料都不會(hui) “走失”。他翻閱了幾百本與(yu) 南京大屠殺史實有關(guan) 的書(shu) 。有些書(shu) 因反複翻閱,已被翻爛了。例如孫宅巍經常翻閱的錄有穀壽夫判決(jue) 書(shu) 的《侵華日軍(jun) 南京大屠殺檔案》,以及他本人撰寫(xie) 的《南京保衛戰史》,均已換了兩(liang) 本。“第一本是真的翻爛了,紙上的字都看不清了,第二本是線膠版,翻到書(shu) 散了。”他說。

常常為(wei) 了一個(ge) 案例,孫宅巍要把一本書(shu) 從(cong) 第一頁翻到最後一頁,甚至不止一遍,隻為(wei) 交叉查證、反複對比。

在孫宅巍諸多的南京大屠殺史研究成果中,最為(wei) 突出和具有代表性的是幾部有關(guan) 南京大屠殺曆史的專(zhuan) 著。《侵華日軍(jun) 南京大屠殺史稿》使他走上南京大屠殺曆史研究事業(ye) 的道路;《南京大屠殺》是在他的設計、主持和主編下,與(yu) 其他幾位專(zhuan) 家共同完成的史學專(zhuan) 著;《澄清曆史——南京大屠殺研究與(yu) 思考》則是他獨立完成的一部史論性專(zhuan) 著。

孫宅巍是以抱病之軀完成《澄清曆史——南京大屠殺研究與(yu) 思考》的。著書(shu) 期間,孫宅巍動了一場手術,切除了部分器官,剛開始寫(xie) 這本書(shu) 時他的體(ti) 重是150斤,寫(xie) 完後體(ti) 重不到110斤。

如今,早已著作等身的他仍有若幹小目標,“我是一個(ge) 五髒六腑不健全的人,卻一直想寫(xie) 一本又一本完整的書(shu) 。”孫宅巍說,我們(men) 這代研究南京大屠殺曆史的人,研究過程很辛苦、很複雜,但目的十分簡單,就是四個(ge) 字——以史為(wei) 鑒,決(jue) 不允許日本軍(jun) 國主義(yi) 複活,決(jue) 不允許南京大屠殺這樣的悲劇重演,要讓和平的陽光沐浴大地。

這不僅(jin) 僅(jin) 是研究南京大屠殺曆史的學者的胸懷,也是飽經滄桑、飽受災難的南京人民的胸懷與(yu) 願景。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信