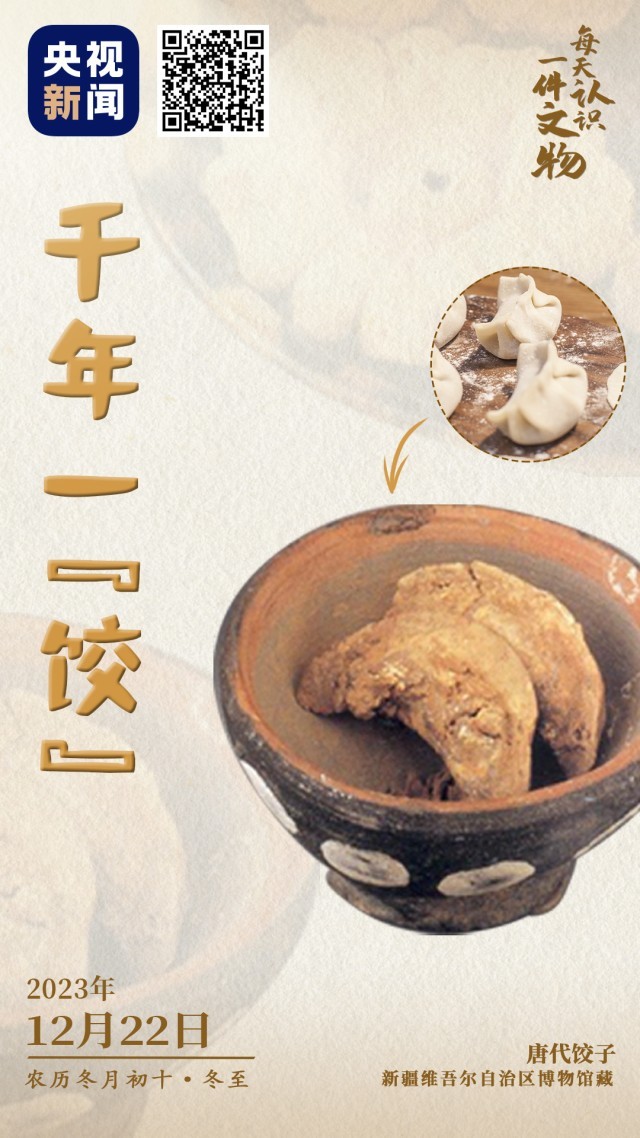

今日冬至,“嚐”一口千年前的唐餃

今日冬至

不少北方地區

都有冬至吃餃子的習(xi) 俗

今天,《文博日曆》邀你

“嚐”一口千年前的餃子

01

起猛了!

這確定不是穿越來的?

看!這不正是我們(men) 熟悉的餃子?

這可不是模型

而是1000多年前的“真”餃子

是1959年新疆考古工作者

在吐魯番阿斯塔那唐墓發現的

可見餃子在當時

不僅(jin) 在中原號稱“天下通食”

還隨絲(si) 綢之路傳(chuan) 到西域

成了當地人的美食

除了餃子

還出土了擺盤精致的月餅、千層酥等

各類“花式”點心

餛飩、春卷、胡餅等美食應有盡有

唐朝時期 絲(si) 綢之路空前繁榮

文化多元融合

飲食文化也在交融中蓬勃發展

這組精美的麵點就是最好的印證

這些點心為(wei) 啥“千年不腐”呢?

這和吐魯番炎熱幹旱的氣候密不可分

餃子和其他麵點在下葬後迅速脫水

得以保存至今

雖曆經千年,色澤依舊

讓人垂涎欲滴~

02

餃子裏的中國文化

在中國人眼裏

沒有什麽(me) 是一頓餃子解決(jue) 不了的

餃子的曆史悠久

根據古籍記載和出土文物

至少在漢末

餃子就已成為(wei) 人們(men) 最愛的美食之一

但你知道餃子其實是醫生發明的嗎?

相傳(chuan) 在東(dong) 漢時期的一個(ge) 寒冬

有很多百姓耳朵被凍傷(shang)

“醫聖”張仲景為(wei) 此研製出一副禦寒的方子:

羊肉和祛寒藥材一起熬煮、撈出切碎

再用麵皮包成耳朵形的“嬌耳”

煮熟後給每人一碗“袪寒嬌耳湯”

就這樣,從(cong) 冬至吃到過年

百姓慢慢康複

於(yu) 是,人們(men) 就仿照“嬌耳”的樣子

做過年的食物,慶祝新年

並紀念張仲景開棚舍藥的事跡

因時代、地區、製作方法等不同

餃子有很多不同的名字

如“角兒(er) ”“扁食”“餛飩”等

到了明代,餃子有了專(zhuan) 用名稱

《萬(wan) 曆野獲編》中記載道:

細皮薄脆對多肉餛飩,椿樹餃兒(er) 對桃花燒麥。

可見餛飩、餃子、燒麥

在當時已有了明確的區分

不僅(jin) 如此

古人吃餃子時的蘸料也不輸現代

除了基礎的醋外

在漢代張騫出使西域後

又引入了大蒜、胡荽(suī,香菜 )

等“靈魂”小料

一碗餃子不僅(jin) 能熨帖寒冬

亦能承載文化

03

古人的冬至

除了餃子,還有……

每近冬至

“南圓北餃”之爭(zheng) 便悄悄拉開帷幕

古人的冬至美食可不止湯圓、水餃

清代王府的冬至日

中午祭祖、吃餛飩

晚上“畫九”、吃火鍋

要的就是這滿滿的節日氛圍感

除了吃頓美食,暖心暖胃

“畫九”也是冬至日必備的“儀(yi) 式”

(“畫九”即為(wei) 冬至後計算春暖日期的圖)

古人將風雅精神

融進了日常生活的點點滴滴

即便是漫長枯燥的冬天

也有美食、美酒

和唯美的中國式浪漫雅趣

冬至大如年,人間小團圓!

願你在這個(ge)

一年裏夜晚最長的一天

有湯圓、有餃子

有家人、有朋友

共同期待春天的到來~

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信