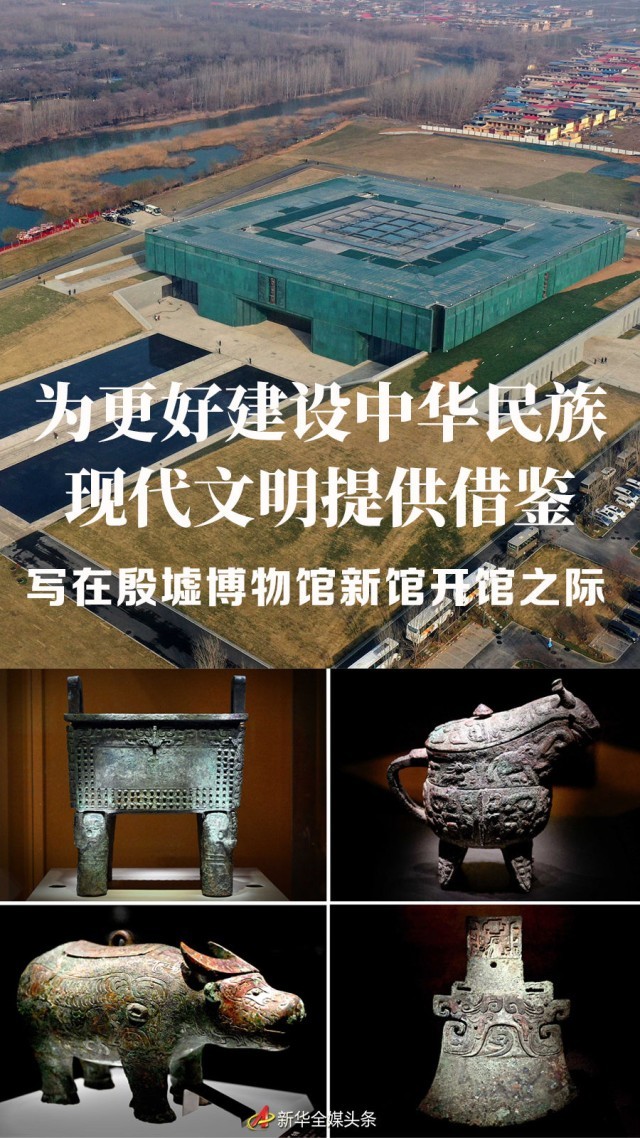

為更好建設中華民族現代文明提供借鑒——寫在殷墟博物館新館開館之際

2024年2月26日,首個(ge) 全景式展現商文明的國家重大考古專(zhuan) 題博物館——殷墟博物館新館對公眾(zhong) 開放。

走進殷墟博物館新館,迎麵而立的高牆上鐫刻著一行醒目的大字,“苟日新,日日新,又日新”。《禮記》記載,這九字箴言是商王朝建立者湯的盤銘,向參觀者展示了一個(ge) 民族一以貫之的革新姿態、進取精神,展示了中華文明從(cong) 曆史中演化創造、於(yu) 傳(chuan) 承中生生不息的守正創新之道。

百年追尋 揭開文明起源麵紗

位於(yu) 太行山東(dong) 麓的河南安陽小屯村一帶,是殷墟遺址所在地。從(cong) 山中流出的洹水,穿殷墟而過,蜿蜒遠去。

洹河南岸,殷墟宮殿宗廟遺址。地上建築早已湮沒無存,但50餘(yu) 座形製闊大的夯土建築基址,足以令人神馳想象三千多年前的王朝氣象。

“商邑翼翼,四方之極。”在這裏,繁盛的城市文明、完善的禮樂(le) 文明、舉(ju) 世矚目的文字文明以及高度發展的手工業(ye) 等,共同構築了早期中國的華彩篇章。

洹河北岸,殷墟王陵遺址。作為(wei) 中國墓葬王陵製度的源頭,一個(ge) 個(ge) 考古探方之下盡顯繁華遺跡,中國古代青銅器之最——後母戊鼎便發現於(yu) 此。絢爛的青銅器皿、精致的玉石雕刻、精美的馬車遺跡,是對商文明的生動詮釋。

往東(dong) ,洹北商城遺址,考古人員正為(wei) 新近發現的商代晚期大型祭祀遺存興(xing) 奮不已。作為(wei) 商王朝中期的都城遺址,它與(yu) 殷墟王陵遺址以及殷墟宮殿宗廟遺址,共同構建起規模宏大、氣勢磅礴的大殷墟遺址保護區。

向西,以“鼎”為(wei) 設計意象的殷墟博物館新館拔地而起,與(yu) 殷墟宮殿宗廟遺址隔河相望。新館集中呈現了持續近百年的殷墟考古成果。

“殷墟我向往已久,這次來是想更深地學習(xi) 理解中華文明,古為(wei) 今用,為(wei) 更好建設中華民族現代文明提供借鑒。”2022年10月28日,習(xi) 近平總書(shu) 記來到河南省安陽市,考察位於(yu) 安陽市西北郊洹河南北兩(liang) 岸的殷墟遺址。

求木之長者,必固其根本。在殷墟,總書(shu) 記囑托考古工作要繼續重視和加強,繼續深化中華文明探源工程。

“就考古學而言,目前沒有哪處遺址的重要性超過殷墟。”夏商周斷代工程首席科學家、北京大學教授李伯謙說,殷墟遺址的發現讓商代曆史成為(wei) 信史,上承1000餘(yu) 年四方文明匯集之趨勢,下啟3000餘(yu) 年連續不斷、多元一體(ti) 文明之格局,以殷墟為(wei) 支點,建構起夏商考古學文化的時空體(ti) 係。

曆經百年篳路藍縷,一代代考古工作者把商代晚期的興(xing) 衰榮枯,從(cong) 史書(shu) 中的文字變成了鐫刻於(yu) 大地之上的實證,在宮殿、王陵、甲骨文、青銅器、古車馬等一件件文物中探尋中華文明的起源,勾勒文明發展脈絡。

近年來,殷墟王陵區、宮殿宗廟區、洹北手工業(ye) 作坊區等不斷有新發現,“大邑商”麵貌得以更加細致入微地“還原”。

“新一代考古人更要肩負起為(wei) 弘揚中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化、增強文化自信提供堅強支撐的文化使命,紮根田野,孜孜以求。”中國社會(hui) 科學院考古研究所安陽工作站副站長何毓靈說。

甲骨傳(chuan) 承 夯實文化自信之基

走進殷墟博物館新館甲骨文專(zhuan) 題展廳,刻於(yu) 龜殼、獸(shou) 骨的文字,在光影映襯下顯得愈加神秘。三五遊客圍簇在展櫃旁猜測著一筆一劃的意義(yi) ,不時傳(chuan) 來驚歎聲。

習(xi) 近平總書(shu) 記在殷墟遺址考察時指出,“中國的漢文字非常了不起,中華民族的形成和發展離不開漢文字的維係”“殷墟出土的甲骨文為(wei) 我們(men) 保存3000年前的文字,把中國信史向上推進了約1000年”。

殷墟出土了極為(wei) 豐(feng) 富的文物,甲骨文無疑是分量最重的一類。“三千年而一泄其密”,作為(wei) 中華民族最早使用的成熟文字,甲骨文雖然深埋地下數千年,卻一出土即可被部分識讀。

2019年,習(xi) 近平總書(shu) 記在致甲骨文發現和研究120周年的賀信中指出,甲骨文是迄今為(wei) 止中國發現的年代最早的成熟文字係統,是漢字的源頭和中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化的根脈,值得倍加珍視、更好傳(chuan) 承發展。2024年新年賀詞中,總書(shu) 記再次提到殷墟甲骨的文字傳(chuan) 承。

河南省社會(hui) 科學院文學研究所所長李立新認為(wei) ,殷商文化和甲骨文是中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化的瑰寶,是深入理解中華文明的一把金鑰匙,是更好建設中華民族現代文明的重要借鑒。

2020年底,安陽積極推動“古文字與(yu) 中華文明傳(chuan) 承發展工程”,對甲骨文等古文字研究從(cong) 學科建設、人才培養(yang) 、資源建設和管理機製創新等方麵進行探索。

2022年,以文字為(wei) 主題的國家級博物館中國文字博物館全麵建成、全館開放,依托數千件文物精華,構建起完整的中國文字文化展陳體(ti) 係係統。

依托甲骨文信息處理實驗室,越來越多甲骨碎片利用人工智能圖像技術進行自動綴合;甲骨文大數據平台“殷契文淵”收集了世界各地的甲骨文著錄、文獻,建立甲骨文字形庫,並向全世界免費開放;“甲骨文動畫還原3000年前的戰場”等係列創意視頻成為(wei) 網絡“爆款”,鐫刻在甲骨上的文字“動”起來、“活”起來。

“作為(wei) 中華文明傳(chuan) 承的載體(ti) ,甲骨文肩負的是三千年文化傳(chuan) 承的使命,記錄了中華民族前進的足跡,展現了中華民族的卓越智慧和偉(wei) 大創新精神,對其研究傳(chuan) 承、活化利用,對建設中華民族現代文明具有重大意義(yi) ,也是新時代賦予我們(men) 的使命。”安陽市文物局局長李曉陽說。

目前殷墟已出土16萬(wan) 餘(yu) 片甲骨文,發現單字約4500字,已釋讀的大概有三分之一。為(wei) 發揮甲骨文研究在中華文明探源工程中的積極作用,中國文字博物館曾發出破譯一字獎勵10萬(wan) 元的“懸賞令”。不久前剛公布了第二批獲獎名單,兩(liang) 個(ge) 未經釋讀的甲骨文單字被破譯,鮮活的商王朝“拚圖”,又被補上了一角。

與(yu) 古為(wei) 新 延續文明傳(chuan) 承之光

“天命玄鳥,降而生商,宅殷土芒芒。”《詩經·商頌·玄鳥》中,用熱情洋溢的筆調讚美了商朝的誕生和繁榮。

殷墟作為(wei) 我國曆史上第一個(ge) 有文獻可考、為(wei) 考古發掘和甲骨文所證實的商代晚期都城遺址,成為(wei) 管窺3000多年前商代文明的重要縮影。

“與(yu) 建於(yu) 2005年的原殷墟博物館相比,新館不僅(jin) 規模大,而且展陳內(nei) 容、設計理念、展陳形式都有重要創新。”殷墟博物館常務副館長趙清榮介紹,新館展廳麵積約2.2萬(wan) 平方米,展陳文物數量多、類型全,是商代文物展覽之最,其中四分之三以上的珍貴文物屬於(yu) 首次亮相,一係列考古新成果屬於(yu) 首次展示。

殷墟博物館新館通過近4000件出土文物和數字技術,全景式展示商代在政治、經濟、軍(jun) 事、農(nong) 業(ye) 、手工業(ye) 、文字等方麵的偉(wei) 大成就。為(wei) 增加觀眾(zhong) 參與(yu) 感,車馬遺跡展廳采取邊修複、邊展示的展陳方式,甲骨文展廳裏設置了數字海報和數字互動環節。

“殷墟是中華民族早期文明的輝煌階段,城市、冶金術以及文字,文明三要素在這裏完全齊備,通過博物館等形式和載體(ti) 讓國人了解認識並認同我們(men) 輝煌的曆史,增強民族自信心和凝聚力,是文博人的文化使命。”中國社會(hui) 科學院學部委員、中華文明探源工程首席專(zhuan) 家王巍說。

“殷墟燦若星辰的珍貴文物、甲骨文獻和考古成果,有助於(yu) 深度闡釋商文明蘊含的中華文明連續性、創新性、統一性、包容性、和平性。”安陽市委副書(shu) 記、市長高永說,新館的投用,讓古代文化和中華民族現代文明在這裏交相輝映,為(wei) 宣傳(chuan) 闡釋中華文明密碼、延續中華文化根脈提供了新的支撐。

全息投影、虛擬數字人、多媒體(ti) 交互……殷墟博物館新館科技與(yu) 文化創意融合,打破傳(chuan) 統展廳的靜態展示,調動遊客多維感官沉浸式體(ti) 驗。3000多年前的殷墟以更青春的姿態走進公眾(zhong) 視野,在賡續傳(chuan) 承中煥發蓬勃生機。

“殷墟的價(jia) 值及其背後的文化影響已深入華夏民族的血脈中,它展現了中華民族的卓越智慧,是中華民族精神力量之源、文化自信之根,為(wei) 更好建設中華民族現代文明提供了強大精神動力。”王巍說。

雪後初霽,65歲的何永獻一大早就出了門。他是殷墟所在的小屯村黨(dang) 支部書(shu) 記,也是文保專(zhuan) 職幹部。對殷墟遺址重點區域進行巡查,幾乎是他每天必做的事。

“小屯是殷墟核心區所在地,每一位居民都簽了保護責任書(shu) 。”何永獻說,守護殷墟是小屯人的使命。

“安陽既有殷墟甲骨文文化地標,又孕育了紅旗渠精神,這些珍貴的曆史文化資源和寶貴精神財富,是我們(men) 在新時代擔當新的文化使命的基礎所在、底氣所在,對其傳(chuan) 承發展也是我們(men) 為(wei) 建設中華民族現代文明作出貢獻的努力方向所在。”安陽市委書(shu) 記袁家健說。

文字記者:李俊、雙瑞、史林靜

視頻記者:袁月明、任卓如、楊靜

海報設計:張鐸

統籌:黃小希、何雨欣

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信