葉嘉瑩:西方文論與中國詞學

老師的期許和我的經曆

對詞之美感特質的探索是我多年來所致力的一件事情,說到此一動念之開始,可能要推原到1945年,當時我大學畢業(ye) 不久,我的老師曾給我寫(xie) 過一封信,其中有一段說:

……假使苦水有法可傳(chuan) ,則截至今日,凡所有法,足下已盡得之。此語在不佞為(wei) 非誇,而對足下亦非過譽。不佞之望於(yu) 足下者,在於(yu) 不佞法外,別有開發,能自建樹,成為(wei) 南嶽下之馬祖;而不願足下成為(wei) 孔門之曾參也。然而“欲達到此目的”,則除取徑於(yu) 蟹行文字外,無他途也。……(顧隨1946.7.13致葉嘉瑩書(shu) 信)

我的老師名字是顧隨,顧隨拚成英文念起來像“苦水”,所以他自稱是“苦水”,其中非常重要的一句話是,“然而‘欲達到此目的’,則除取徑於(yu) 蟹行文字外,無他途也”。意思是說真的要想在老師說法的道理以外“別有開發,能自建樹”,是要把英文學好,取徑於(yu) 西方的學問。我的老師這樣寫(xie) 了,但其實當時我的英文並不是很好,因為(wei) 我生在一個(ge) 亂(luan) 離的年代,當我讀初中二年級的時候發生了盧溝橋事變,日本占領了北京以後,我們(men) 增加了日文課,英文課被減少了很多。我大學讀的是中文係,也沒有好好地學英文。畢業(ye) 以後不久,1948年 3 月我就結了婚,我先生當時在海軍(jun) 工作,所以我就離開了北京到了南京,可是不久,就在那一年的十一月,國民黨(dang) 的海軍(jun) 從(cong) 南京撤退了,我就跟隨我的先生一起從(cong) 南京經過上海坐船來到了台灣左營的海軍(jun) 軍(jun) 區,當時左營的軍(jun) 區剛剛建成,一片荒涼。

曾在我們(men) 家外院南房住過的許世瑛先生當時也在台灣,他就介紹給我一個(ge) 在彰化女中教書(shu) 的工作。在彰化女中教書(shu) 的第二年暑假,我生了一個(ge) 女兒(er) ,我女兒(er) 三個(ge) 多月大的時候,我先生就因匪諜嫌疑被捕入獄了。第二年暑假,我們(men) 彰化女中的校長和六個(ge) 教師,包括我帶著吃奶的女兒(er) ,都被抓進了彰化警察局,而且要把我們(men) 送到台北憲兵司令部。我抱著我的女兒(er) 去找了警察局長,說我在台北無親(qin) 無故,萬(wan) 一我有什麽(me) 事,我的女兒(er) 連一個(ge) 可以托付的人都沒有,這個(ge) 警察局長還不錯,就把我放出來了。放出來後我無家可歸,就隻好去左營投奔我先生的姐姐、姐夫。我去到左營,一方麵是投奔親(qin) 戚,一方麵也想在左營可以打聽我先生的消息,因為(wei) 我先生就被關(guan) 在左營。當時我們(men) 居住的環境都很窄,他姐姐、姐夫一間臥室,她婆婆帶兩(liang) 個(ge) 孩子一間臥室,我沒有地方可住,隻有每天等他們(men) 大家都安睡以後,才能在走廊上鋪一個(ge) 毯子帶著我吃奶的女兒(er) 打地鋪。暑假以後,幸而有人介紹我到台南一個(ge) 私立女中教書(shu) ,暫時有了一個(ge) 安身的所在。三年以後,我先生被放出來了,證明我們(men) 沒有問題,我才找了台北的一個(ge) 工作,當時許世瑛先生在台灣大學教書(shu) ,聽說我們(men) 從(cong) 台南來到台北了,馬上就介紹我到台大去教書(shu) 了。

我從(cong) 來沒有想過要學什麽(me) “蟹行文字”,可是天下有很多事情,有時候我真的覺得上天帶領一個(ge) 人是非常奇妙的,我先是在台大教書(shu) ,後來台灣成立了淡江大學,許先生做中文係主任,就邀我到淡江去兼課;輔仁大學在台灣複校了,當年輔仁大學教過我的老師戴君仁先生做了係主任,也邀我去兼課,所以我就教了三所大學,而且都是專(zhuan) 任,還教了一個(ge) 教育部的大學國文廣播課程、一個(ge) 教育電視台的古詩課程。當時我們(men) 中國大陸對外不開放,所以西方很多研究漢學的學者就都到台灣去交流。這時台大的錢思亮校長通知我,說已經答應了密歇根州立大學把我交換出去,要我補習(xi) 英文。當時來麵試的學者是哈佛大學的海陶瑋教授,海教授麵試以後就要求把我交換到哈佛,請台大另外派一個(ge) 人到密歇根,但台大的錢校長說已經答應了密歇根,不可以換人。海教授就要求我七月先到哈佛,九月開學再到密歇根。我在密歇根交換了一年,第二年哈佛大學就邀請我去做訪問教授。南開大學出版過上下兩(liang) 冊(ce) 《中英參照迦陵詩詞論稿》,是中英對照的我的論文集,就是哈佛大學的海陶瑋教授邀我去合作時,我幫他翻譯陶淵明的詩,而他就把我很多篇文章都翻譯成了英文,海陶瑋先生本來是學中文的,他應該跟我用中文對話,可是他跟我討論的時候總是說英文,所以我就學了很多關(guan) 於(yu) 中國詩詞的英文術語。

這個(ge) 時候我已經把我先生跟女兒(er) 接出去了,其實主要是我先生一心要出去,而且出去以後就不肯回台灣了。可是我的交換期是兩(liang) 年,兩(liang) 年期滿我堅持要回台灣,因為(wei) 台灣三所大學的中文係負責人,台靜農(nong) 先生、許世瑛先生、戴君仁先生都對我非常好,現在人家開學了,我不能不回去,不能做這樣對不起人的事情,何況我還有80歲的老父親(qin) 在台灣,我就回台灣去了。回去以後我要把我父親(qin) 接出去,但是我並沒有能回到哈佛,因為(wei) 美國說你除非辦理移民,否則不能接我父親(qin) 出來,所以我過不去美國,海陶瑋先生就又把我介紹到加拿大的不列顛哥倫(lun) 比亞(ya) 大學去教書(shu) 。我為(wei) 了養(yang) 家糊口在那裏教書(shu) ,可是作為(wei) 一個(ge) 專(zhuan) 職的教授,我不能隻指導兩(liang) 個(ge) 研究生,學校說我要教大班的本科生的課,所以我就被逼地要用英文講課,還要用英文看學生寫(xie) 的論文,所以我的英文就慢慢被逼出來了。而且我這個(ge) 人不但是好為(wei) 人師,同時也好為(wei) 人弟子,我就抽了空去旁聽不列顛哥倫(lun) 比亞(ya) 大學的英文詩的課程和英文文學理論的課程,那個(ge) 時候我沒有想到我學這些英文、聽這些課程有什麽(me) 作用。是到若幹年以後我才明白,我老師說的“欲達到此目的”必須“取徑於(yu) 蟹行文字”的重要性。

西方文論與(yu) 中國詞學

下麵我要說到我平生所致力研究的一個(ge) 問題,就是“西方文論與(yu) 中國詞學”,這不是一個(ge) 現成的題目,我不是用一個(ge) 西方的詞語或理論來套在我們(men) 中國的文學上。以前有些人這樣做,比如他說外國的文學很多詞語都有一種象征的意思,他就說中國詩裏邊常常說香爐、蠟燭,應該也有象征的作用,香爐就是女性的象征,蠟燭就是男性的象征,可是我們(men) 中國詩歌從(cong) 來沒有這樣的傳(chuan) 統,“蠟燭有心還惜別,替人垂淚到天明”(杜牧《贈別》),並不是男性女性的象征。他們(men) 的說法是生搬硬套,而我用西方文論解釋中國詞學,是我幾十年慢慢研究出來的結果。因為(wei) 中國的詞學始終沒有建立起來。直到張惠言、王國維也沒有建立起來。大家都恍兮惚兮,覺得詞裏邊是有些個(ge) 詩所未曾表達出來的東(dong) 西,我們(men) 普通說詩詞,好像都是韻文,都是抒情寫(xie) 景之作,其實“詩”與(yu) “詞”兩(liang) 種文類是有著非常大的根本的差別的。

首先,從(cong) 杜甫的幾首詩看詩之言誌的特質。詩的根本的作用是言誌,“詩言誌”的說法是從(cong) 《尚書(shu) ·堯典》就開始的,“在心為(wei) 誌,發言為(wei) 詩”,把你內(nei) 心的“誌”用言語表達出來,這就是“詩”。杜甫是正宗的詩人,是中國詩歌言誌傳(chuan) 統的代表,所以讀杜甫詩是學詩的基礎,讀詩一定要從(cong) 杜甫入手。杜甫寫(xie) 過《自京竄至鳳翔喜達行在所三首》,寫(xie) 的是自己從(cong) 淪陷的長安逃到肅宗行在之鳳翔的過程,是自己血淚經曆的詩篇,這是真正的好詩。判斷一首詩是不是好詩,第一,要看其所寫(xie) 的是不是與(yu) 自己生命生活密切相關(guan) 的、發自內(nei) 心的情誌;第二,是有了這種生活的體(ti) 驗,有了真摯的感情,你怎麽(me) 樣表達。所以是要能感之,而且能寫(xie) 之,這是杜甫之所以了不起的地方。下麵我們(men) 就舉(ju) 引他的《喜達行在所》三首詩中的前兩(liang) 首來看:

其一

西憶岐陽信,無人遂卻回。

眼穿當落日,心死著寒灰。

霧樹行相引,連山望忽開。

所親(qin) 驚老瘦,辛苦賊中來。

他先從(cong) 自己對祖國後方的懷念寫(xie) 起,“西憶岐陽”,岐陽就是鳳翔,在長安的西北,沒有一個(ge) 人從(cong) 後方回來能夠把大後方的信息告訴他,所以“西憶岐陽信,無人遂卻回”。“眼穿當落日”,我每天向西方看,望眼欲穿,“心死著寒灰”,心斷念絕,所以他忍不住才從(cong) 長安逃到鳳翔去。這是杜甫寫(xie) 的三首詩中的第一首,像我們(men) 八年抗日,當時我們(men) 淪陷在北平,真是不知道我們(men) 的國家政府什麽(me) 時候回來,我的父親(qin) 什麽(me) 時候回來,我的母親(qin) 去世了我的父親(qin) 現在在哪裏,都不知道,這是我自己個(ge) 人的親(qin) 身經曆,所以對杜甫這類詩,特別有共鳴。

其二

愁思胡笳夕,淒涼漢苑春。

生還今日事,間道暫時人。

司隸章初睹,南陽氣已新。

喜心翻倒極,嗚咽淚沾巾。

我說過,一個(ge) 人要能感之而且能寫(xie) 之,你內(nei) 心麻木不仁,什麽(me) 都沒有感覺,當然寫(xie) 不出詩;你心裏有感覺、有感情,而不能夠恰到好處地把它說出來,也不成詩。可是作詩其實沒有什麽(me) 困難,每個(ge) 人的內(nei) 心都有感受,把自己內(nei) 心的感動寫(xie) 出來,這是每個(ge) 人應該有的權利。杜甫寫(xie) 得真是好,“生還今日事,間道暫時人”,我今天還活著,我真的回到後方見到我的朋友,我才知道我是活著回來的,可是當我在“間道”,就是小路上偷偷地逃跑的時候,我是“暫時人”,因為(wei) 我不知道下一刻、下一分鍾我會(hui) 碰到什麽(me) ,我不知道還能不能活下去。

杜甫的詩真是血淚寫(xie) 成的,他還寫(xie) 過一首題目很長的詩,《至德二載甫自京金光門出間道歸鳳翔幹元初從(cong) 左拾遺移華州掾與(yu) 親(qin) 故別因出此門有悲往事》,杜甫投奔到後方,後來肅宗收複了長安,杜甫做了左拾遺,他跟著皇帝回到長安,心裏高興(xing) 得不得了,這是他平生的誌意,要為(wei) 朝廷做一番事業(ye) ,看到朝廷的缺失一定要提出諫言,所以他左上一篇奏疏、右上一篇奏疏,今天說你這裏不對,明天說你那裏不對,皇帝一生氣就把他貶出去了。杜甫因此有很深的悲慨,我當年是從(cong) 這個(ge) 金光門九死一生地逃出去投奔了我的祖國,現在朝廷把我給趕出去了,我走的就是我當年投奔它時所走的那個(ge) 門,所以他說“因出此門”,我又走了這個(ge) 門,“有悲往事”:

此道昔歸順,西郊胡正繁。

至今猶破膽,應有未招魂。

近侍歸京邑,移官豈至尊。

無才日衰老,駐馬望千門。

第一句他說“此道昔歸順”,我就是走這條路投奔的祖國,“西郊胡正繁”,那時候長安城的西郊都是胡人,都是安祿山他們(men) 的兵馬,我可能隨時被抓,隨時被殺死。“至今猶破膽,應有未招魂”,我當年真是心驚膽破地逃出來,我到現在還驚魂未定。“近侍歸京邑”,我以親(qin) 近皇帝左右的左拾遺的身份返回長安,“移官豈至尊”,現在把我趕走,這難道就是皇帝的意思嗎?“無才日衰老,駐馬望千門”,我現在要離開我真正關(guan) 心的國家首都所在的長安,我無才而又衰老,我還能夠回來嗎?我不忍離開,所以我就停下馬來“望千門”,“千門”指的就是都城的宮殿。杜甫從(cong) 此一去,再也沒有能夠回來,隻能“每依北鬥望京華”(《秋興(xing) 八首(其二)》)了,最後死在道路之上。我們(men) 看杜甫的《幹元中寓居同穀縣作歌七首》,這一組詩是寫(xie) 他從(cong) 秦州到成都去,經過同穀的時候,天寒、冰雪載途,沒有食物吃,杜甫到山上去挖植物的根,他說“長镵長镵白木柄,我生托子以為(wei) 命”,我現在靠這個(ge) 鏟子活命,可是我鏟了一天,沒有挖到任何可以吃的食物。杜甫真是曆經艱苦,他的詩真的是言誌的詩篇,所以杜甫是詩裏邊的詩聖,而且是正宗。我也喜歡李商隱,可是李商隱的詩絕不是正宗。我們(men) 現在說的是詩,後來出現了詞,詞跟詩是完全不一樣的。

其次,再談詞之源起與(yu) 《花間集》對後世之影響。中國文化曾有幾次的進展和轉化,都受有外來文化刺激的影響,如果沒有外來文化刺激,而是陳陳相因,文化就越來越衰微了。我們(men) 知道詞最早就是敦煌曲子詞,敦煌曲子的產(chan) 生是因為(wei) 西域的胡樂(le) 傳(chuan) 到中國來了,敦煌是個(ge) 交通的要道,所以傳(chuan) 到敦煌,當然它也不完全是新來的,它是把西域的胡樂(le) ,跟中國宗教的法曲,與(yu) 原來的清樂(le) 結合起來的一種新的音樂(le) 。是因為(wei) 有外來的因緣,才有了敦煌的曲子。敦煌的曲子是新的音樂(le) ,有很多新的調子很好聽,就有許多人給這些曲調填寫(xie) 歌詞,可是當時來往的主要是商人,文化水平不是很高,所以敦煌的曲子文字都不夠典雅,直白淺露,而且還有錯字、別字。可是後來有些文人聽到這些曲子,就也按照這新的調子填寫(xie) 一些歌詞,像白居易就寫(xie) 過《憶江南》。填寫(xie) 歌詞的詩人文士慢慢多了,所以後來到了五代的後蜀,趙崇祚就編訂了一冊(ce) 《花間集》,歐陽炯為(wei) 這個(ge) 集子寫(xie) 的序文說編輯《花間集》的目的、動機就是“庶使西園英哲,用資羽蓋之歡;南國嬋娟,休唱蓮舟之引”,要給那些美麗(li) 的歌兒(er) 酒女編一本歌詞的集子,讓她們(men) 唱一些文人寫(xie) 的美麗(li) 的歌詞,不要隻唱那些庸俗的調子。所以《花間集》本來是搜集了詩人文士所作的一些比較文雅的歌詞,給那些歌兒(er) 酒女在歌筵酒席之間歌唱的歌本。我們(men) 隻看《花間集》的名字,表麵就是一個(ge) 書(shu) 名,其實它的取義(yi) 在花叢(cong) 裏邊唱的歌,花叢(cong) 裏邊唱的歌寫(xie) 什麽(me) ,主要就是美女跟愛情。所以《花間集》中所收的歌曲都沒有題目,隻有曲調的名字,這與(yu) 杜甫那一類所謂言誌的詩,實在有很大的不同。但有的時候,世界上一個(ge) 偶然的事件,有可能會(hui) 對後來產(chan) 生極大的影響,西方稱之為(wei) “蝴蝶效應”,說南美洲森林裏麵一隻蝴蝶扇一扇翅膀,結果大洋彼岸就可以引起一場風暴,這當然是誇張的說法,就是有時候一件小事情,結果在世界上發生了重大的影響。我以為(wei) 《花間集》的出現在文學史中、在詩歌方麵就有這種蝴蝶效應,它使中國的小詞有了這麽(me) 深厚的意蘊,成了一種足以跟詩對立的文體(ti) ,它的分量、內(nei) 容、情意可以跟詩站在平等的地位,而它能夠寫(xie) 出來詩所不能夠寫(xie) 出來的東(dong) 西,這是非常奇妙的一件事情。

後來的讀者從(cong) 小詞裏麵看到了很多很多的意思,但它在表麵上都是寫(xie) 美女跟愛情,可是它可以引起讀者很豐(feng) 富的聯想,這是為(wei) 什麽(me) 呢?這些聯想又是何所指向呢?溫飛卿的《菩薩蠻》(小山重疊金明滅),表麵所寫(xie) 的就是一個(ge) 女子早上起床、化妝、換衣服這樣的情景,用中國傳(chuan) 統的說法從(cong) 內(nei) 涵說起來,溫庭筠所寫(xie) 的就是閨怨之詞,就是寫(xie) 一個(ge) 孤獨的女子。“小山重疊金明滅”,太陽出來了照在屏風上,有閃爍的光影,“鬢雲(yun) 欲度香腮雪”,這個(ge) 女子一轉頭,頭發從(cong) 臉上遮過來了,然後她起來了,“懶起畫蛾眉”,而屈原《離騷》曾說“眾(zhong) 女嫉餘(yu) 之蛾眉兮,謠諑謂餘(yu) 以善淫”,唐朝杜荀鶴《春宮怨》也曾說“早被嬋娟誤,欲妝臨(lin) 鏡慵。承恩不在貌,教妾若為(wei) 容”,中國傳(chuan) 統詩歌裏邊所寫(xie) 的女子就是宮怨和閨怨,所以一般中國的女子都是思婦、怨婦。而在中國的詩歌裏為(wei) 什麽(me) 都是思婦、怨婦呢?從(cong) 《古詩十九首》“思君令人老,歲月忽已晚”就是如此,這是中國的社會(hui) 倫(lun) 理的家庭製度所形成的必然的結果,“好男兒(er) 誌在四方,豈能株守家園,效兒(er) 女子之態”,男人是一定要出去,不管你是在文治武功上建功立業(ye) ,還是行商坐賈,“前月浮梁買(mai) 茶去”,男人為(wei) 了謀生,他必須出去,而女人則是一定不可以出去,一定要閉守在家門之中侍奉翁姑、教養(yang) 子女、料理家事。整個(ge) 曆史的社會(hui) 的背景就注定了中國詩裏麵的女人都是思婦、怨婦。男人出去了,女子在家中那當然就是思婦,一天到晚相思懷念,不知道丈夫哪天才回來,“門前送行跡,一一生綠苔”“八月蝴蝶黃,雙飛西園草。感此傷(shang) 妾心,坐愁紅顏老”(李白《長幹行》),這是思婦。如果這個(ge) 男子在外邊另外跟別的女子好了,甚至於(yu) 結了婚,家中的女子就從(cong) 思婦變成怨婦了,《西廂記》裏邊崔鶯鶯就對張生說“若見了那異鄉(xiang) 花草,再休似此處棲遲”。溫庭筠這首詞就是寫(xie) 一個(ge) 女子化妝、愛美、要好,最後“新貼繡羅襦”,衣服上最近貼繡的羅襦的短襖,繡的是“雙雙金鷓鴣”,這就跟一對鴛鴦的象征是一樣的,是用來反襯女子的孤獨寂寞。

張惠言以比興(xing) 寄托論詞,說溫庭筠的詞是“感士不遇也。篇法仿佛長門賦,而用節節逆敘”(《詞選》)。但是溫庭筠寫(xie) 的這個(ge) 美女,很可能就隻是寫(xie) 一個(ge) 女子因所愛的人不在家的那種寂寞的情懷,有什麽(me) 賢人君子的用心?所以王國維就反對張惠言,他說“飛卿《菩薩蠻》……興(xing) 到之作,有何命意?皆被皋文深文羅織”(《人間詞話》)。於(yu) 是王國維就想自己為(wei) 詞的特質下一個(ge) 定義(yi) ,說“詞以境界為(wei) 最上。有境界則自成高格,自有名句”,他說詞裏有境界,可是王國維也沒說明白境界是什麽(me) ,而且王國維從(cong) 一開始就混亂(luan) 了,他說的是詞裏有境界,可是他後邊所舉(ju) 的例證,說“境界有大小,不以是而分優(you) 劣。‘細雨魚兒(er) 出,微風燕子斜’,何遽不若‘落日照大旗,馬鳴風蕭蕭’”,都是詩的例證。我初中一年級時,母親(qin) 給我買(mai) 了一套《詞學小叢(cong) 書(shu) 》,我就讀了詞,也讀了王國維的《人間詞話》,我覺得王國維的《人間詞話》有幾段寫(xie) 得好,就是他評溫韋馮(feng) 李四家詞,可是他所說的境界,我從(cong) 小就沒有看明白。大家都覺得詞很微妙,可以給讀者很多聯想的可能,可是你說它是什麽(me) ?是比興(xing) 寄托,太狹窄了;是境界,太廣泛了,張惠言、王國維他們(men) 都沒有把詞真正的好處和作用說明白。

小詞裏麵有一個(ge) 可以引起讀者非常豐(feng) 富的,而沒有一定專(zhuan) 指的種種的聯想的作用。那麽(me) 這個(ge) 東(dong) 西應該叫什麽(me) ,而且這種作用是從(cong) 何而來的?這是中國文學史上從(cong) 來沒有回答、沒有解決(jue) ,從(cong) 來沒有人真正解說明白的一個(ge) 問題,也是我一直在思考的一個(ge) 問題。直到我去了北美,看了很多西方的理論,才慢慢能夠說明。不是說西方的理論就比中國的好,但西方的理論是思辨性的,不像中國的詩詞評論隻是印象的描述,而且我去到北美的那個(ge) 年代是西方的文學理論最盛行的一個(ge) 時代——20世紀60年代,我是1966年出去的,1967、1968年在美國,回到台灣一年,1969年去到加拿大。很多新的理論,而且是非常好的、精華的、扼要的理論都是那個(ge) 時候出現的,其實現在西方的文學理論已經沒有那麽(me) 精彩了,已經走入一條駁雜而不是很正常的道路去了。我趕上了那個(ge) 時代,也看了很多西方理論的書(shu) ,同時因為(wei) 我要用英文教書(shu) ,“境界”跟“興(xing) 趣”說不明白的,我就嚐試用了西方的理論來解說。

再次,從(cong) 女性主義(yi) 理論看《花間集》與(yu) 傳(chuan) 統詩歌中女性敘寫(xie) 之不同。上個(ge) 世紀中期正是女性主義(yi) 盛行的時候,女性主義(yi) 興(xing) 起之初的旨意本是要追求男女平權,法國女性學者西蒙·德·波伏娃寫(xie) 過一本書(shu) ,《第二性》。西蒙·德·波伏娃講男女平權的書(shu) 與(yu) 小詞有什麽(me) 關(guan) 係呢?因為(wei) 《花間集》都是寫(xie) 美女跟愛情的,不管是用男子的眼光或者是用女子的口吻寫(xie) ,要研討詞的特質一定要重視《花間集》中的女性敘寫(xie) ,所以要從(cong) 女性主義(yi) 談起。西蒙·德·波伏娃的《第二性》提出女性是第二性,是男性眼中的“他者”,是“被男性所觀看的”對象。而且她說男性看女性是帶著男子的性趣味的這樣的一種凝視,這是西蒙·德·波伏娃站在男女平權的這種思想上所提出來的。我們(men) 回到《花間集》,看看中國早期《花間》詞中所寫(xie) 的幾種女性形象。

第一種就是西蒙·德·波伏娃所說的被男性作為(wei) 觀賞對象的女性,像歐陽炯的《南鄉(xiang) 子》:

二八花鈿,胸前如雪臉如蓮。耳墜金環穿瑟瑟,霞衣窄。笑倚江頭招遠客。

“二八花鈿”,二八一十六,女子最美麗(li) 的年華,這個(ge) 女孩子頭上戴著花鈿,“胸前如雪臉如蓮”,這是男性的眼光看到的,“耳墜金環穿瑟瑟”,耳朵上戴著黃金的耳環,上麵還穿有“瑟瑟”的顏色美麗(li) 的珠飾,“霞衣窄”,穿著很窄的緊身的彩霞一樣的衣服,“笑倚江頭招遠客”,一個(ge) 擺渡船的女子含著微笑在江邊招呼客人來上渡船。這是《花間集》裏邊寫(xie) 的男人眼中的女性。

第二種就是愛的對象,像歐陽炯的《浣溪沙》,完全是愛欲的描寫(xie) :

相見休言有淚珠,酒闌重得敘歡娛,鳳屏鴛枕宿金鋪。蘭(lan) 麝細香聞喘息,綺羅纖縷見肌膚,此時還恨薄情無。

以上是《花間集》中的兩(liang) 種女性形象,是從(cong) 男性的眼光來描寫(xie) 女性。可是《花間集》中的歌詞是要交給歌兒(er) 酒女去唱的,所以它也有用女性的口吻來寫(xie) 的,那些用女性口吻寫(xie) 的詞又是怎樣的呢?

《花間集》中第三種女性的形象就是獨處之女性的相思期待,像溫庭筠的《菩薩蠻》:

小山重疊金明滅,鬢雲(yun) 欲度香腮雪。懶起畫蛾眉,弄妝梳洗遲。照花前後鏡,花麵交相映。新帖繡羅襦,雙雙金鷓鴣。

不要輕易地被張惠言用屈原的《離騷》綁架過去,客觀上,這首詞所寫(xie) 的是一個(ge) 獨處的寂寞女性早晨從(cong) 她被日光驚醒到起來描眉化妝穿衣照鏡的過程,是一個(ge) 思婦的形象。至於(yu) 你因為(wei) 他說蛾眉而想到屈原,那是張惠言的聯想,溫庭筠所寫(xie) 的是思婦、怨婦的形象。

所以《花間集》所寫(xie) 的三種女性形象可分為(wei) 兩(liang) 類,一類是用男性的口吻來寫(xie) 的;另一類是從(cong) 女性口吻所寫(xie) 的思婦、怨婦。那麽(me) 《花間集》寫(xie) 思婦和怨婦為(wei) 什麽(me) 就會(hui) 引起張惠言和王國維這麽(me) 豐(feng) 富的聯想,總覺得它裏邊有些東(dong) 西,為(wei) 什麽(me) 會(hui) 如此呢?

詩裏邊也寫(xie) 這種孤獨寂寞的女子,也是怨婦,可是詞裏邊所寫(xie) 的怨婦就和詩裏邊所寫(xie) 的怨婦有了很大的差別。中國詩裏邊所寫(xie) 的怨婦大多是有家庭歸屬的,是具有家庭倫(lun) 理的身份的。可是《花間集》裏邊那些個(ge) 女性都是歌兒(er) 酒女,她沒有家庭的歸屬,不是妻子、不是女兒(er) 、不是母親(qin) ,是無所歸屬的女性。西方女性主義(yi) 的理論家也講了各種的女性,1980年瑪麗(li) ·安·佛格森編有《文學中的女性形象》一書(shu) ,分女性形象為(wei) 五種類型,有妻子、母親(qin) 、偶像、性對象及沒有男人的女性。這是西方的女性主義(yi) 歸納出來的西方作品中的女性形象,西方沒有詞,他們(men) 歸納這些形象的根據是西方的小說。

卡羅琳·郝貝蘭(lan) 就提出女性不隻是這樣的形象,有的女性的作者或者有的男性的作者是雙性人格的。雙性人格本來指醫學上的雌雄同體(ti) ,或者是身體(ti) 上的雙性同體(ti) ,或者是心理上是雙性同體(ti) 。卡羅琳·郝貝蘭(lan) 的《朝向雌雄同體(ti) 的認識》一書(shu) 討論的則是文學上的雙性同體(ti) 。

美國學者勞倫(lun) 斯·利普金是一位跟我同時代的理論家,我在哈佛大學教書(shu) 時,他在西北大學教書(shu) 。利普金寫(xie) 過一本書(shu) 《棄婦與(yu) 詩歌傳(chuan) 統》。他說棄婦的形象是一個(ge) 詩學傳(chuan) 統,古今東(dong) 西都是如此,而且寫(xie) 棄婦的作者往往是男性。男子有時不被重用,甚至被同事所輕視,也常常有被拋棄的感覺,而且男人比女人更需要棄婦的形象。如果一個(ge) 女子被拋棄,“蕩子行不歸,空床難獨守”(《古詩十九首·青青河畔草》),“前月浮梁買(mai) 茶去”(白居易《琵琶行》),她可以直接說出來;可是男子更要麵子,他在外邊如果不得意,是不肯說的。所以利普金說其實男子更需要這種被棄的形象。中國的小詞表麵上所寫(xie) 的是一個(ge) 棄婦,可是很多被棄的男性就把自己套進去,而且他不但是讀別人的棄婦形象有很深的感受,他自己也寫(xie) 棄婦,也許表麵上他的顯意識裏邊寫(xie) 的是棄婦,可是他的潛意識之中,其實是表達了他自己失意的感情。所以小詞裏邊所寫(xie) 的棄婦就很可能有男子的托喻,所以張惠言說溫庭筠的“懶起畫蛾眉,弄妝梳洗遲”是“感士不遇也”,這是一個(ge) 男子得不到他人的欣賞,不被人家重用,所以他寫(xie) 了一個(ge) 寂寞的女子的形象。《花間集》裏的女性形象可以引起男子這麽(me) 豐(feng) 富的聯想,不管他是把這個(ge) 女子作為(wei) 愛情所投注的對象,還是下意識地把自己在仕宦上的不得誌代入女子的相思怨別之中。我們(men) 現在是從(cong) 女性主義(yi) 來看小詞的微妙,從(cong) 基本的理論說明小詞為(wei) 什麽(me) 可以引起人這樣豐(feng) 富的聯想、可以被人解成有很多寄托、很多隱喻。這不是我抄襲的,這些零零碎碎的理論都是我多年來,自己一步一步看書(shu) 、讀書(shu) 、思考建立起來的。

第四,從(cong) 詮釋學與(yu) 接受美學看小詞的微妙作用。我們(men) 用女性主義(yi) 說明了為(wei) 什麽(me) 詞的女性敘寫(xie) 給讀者豐(feng) 富的聯想,下一步我們(men) 要談的就是這些聯想該怎麽(me) 樣解釋?所以我們(men) 就要從(cong) 女性主義(yi) 過渡到詮釋學的理論。詮釋是我們(men) 所需要的,一首詩要詮釋,一篇文章也要詮釋,一首詞更要詮釋,但是如果按照詮釋學的理論來說,我們(men) 卻永遠找不到主體(ti) 的原意。每一個(ge) 詮釋的人其實都是帶著他主觀的背景,他的性情、愛好、學識、經曆,所以你看這首小詞看出這麽(me) 多意思來,他看這首小詞看出那麽(me) 多意思來,要找到作者原來的意思是什麽(me) ,那是不可能的,因為(wei) 每一種詮釋都來自詮釋者自身的主體(ti) 意識,這是一個(ge) 循環,西方的詮釋學有一個(ge) 術語就是詮釋的循環。威廉·燕卜蓀有一本書(shu) 《多義(yi) 七式》,其中說道詩歌的解釋有時候是模棱兩(liang) 可的,他列舉(ju) 了七種模糊不清的、模棱兩(liang) 可的類型。解釋一首詩、解釋一首詞不是那麽(me) 簡單、容易的事情,你不知道這是不是作者的意思,而且它有多種解釋的可能。“感時花濺淚”(杜甫《春望》),花上濺上了我的淚點嗎?花瓣落下來像花在哭泣嗎?所以詮釋的循環,你就代表詮釋者自己,而且它有這麽(me) 多模棱兩(liang) 可的可能性。詩還比較容易解釋,因為(wei) 詩是顯意識的言語,可是小詞就是寫(xie) 的美女跟愛情,這個(ge) 作者寫(xie) 這個(ge) 美女跟愛情的時候,他的顯意識或他的潛意識裏邊是怎麽(me) 來寫(xie) 的呢?同樣寫(xie) 水邊的女子,歐陽炯說“二八花鈿,胸前如雪臉如蓮”(《南鄉(xiang) 子》),薛昭蘊說“越女淘金春水上,步搖雲(yun) 鬢佩鳴璫,渚風江草又清香”(《浣溪沙》),歐陽修說“越女采蓮秋水畔。窄袖輕羅,暗露雙金釧。照影摘花花似麵。芳心隻共絲(si) 爭(zheng) 亂(luan) ”(《蝶戀花》),同樣是美麗(li) 的女子,同樣穿著美麗(li) 的衣服,為(wei) 什麽(me) 不一樣呢?歐陽炯的容易懂,可是歐陽修到底要說什麽(me) 呢,“照影摘花花似麵”,芳心為(wei) 什麽(me) “隻共絲(si) 爭(zheng) 亂(luan) ”,是什麽(me) 使她的心亂(luan) ?小詞有的時候就在寫(xie) 美女之中有一種很微妙的東(dong) 西,可以引起讀者很豐(feng) 富的聯想,而它不是一個(ge) 顯意識的,它是隱意識的,是一種不知不覺的流露。

不管是中國的文學批評還是西方的文學批評,最初都是重視作者,作者寫(xie) 這首詩是什麽(me) 時間、在什麽(me) 地點、寫(xie) 給什麽(me) 人,要考證一番。後來隨著時代的演進,西方文學批評的重點轉移了,從(cong) 作者轉移到了作品,我們(men) 說杜甫纏綿忠愛不是說杜甫這個(ge) 人纏綿忠愛,是他的作品使我們(men) 感到纏綿忠愛,使我們(men) 感動,不能因為(wei) 作者是好人就說作品是一首好詩,而是因為(wei) 詩的語言文字使它成為(wei) 一首好詩的。於(yu) 是就出現了新批評,脫離作者來到作品,詩的好壞在作品不在作者。T. S. 艾略特提出細讀,要一個(ge) 字一個(ge) 字地去讀,這兩(liang) 個(ge) 字的結合有什麽(me) 樣的作用。西方的文學批評有幾次演變,從(cong) 作者到作品,從(cong) 考證到詮釋,詮釋的依據是符號,他為(wei) 什麽(me) 說“美女”不說“佳人”,說“紅粉”不說“紅妝”,符號是重要的,所以要細讀,重視每一個(ge) 符號的作用。於(yu) 是西方文論就有了符號學,要以作品為(wei) 主,以符號為(wei) 主。你說因為(wei) 杜甫是忠愛纏綿,所以他的詩就是好詩,這是意圖謬誤說,意圖好不見得寫(xie) 出好的作品來,要重視的是作品本身的符號的表現。還有就是感應謬誤說,有人說這首詩寫(xie) 得太好了,我一邊看一邊流淚,這就代表著這是一首好詩嗎?詩自有它藝術的價(jia) 值,不是說讓你哭了就是好詩。

後來批評的重點又轉移到讀者,捷克結構主義(yi) 批評家莫卡洛夫斯基,在《結構、符號與(yu) 功能》一書(shu) 中,將一切藝術作品分為(wei) 兩(liang) 種,一種是藝術成品,另一種是美學客體(ti) 。如果單獨的隻是一篇作品的話,它是一個(ge) 藝術成品,比如杜甫的詩是一個(ge) 藝術成品,你給不懂詩的人去看,它絲(si) 毫不起作用,所以詩是什麽(me) 呢?詩是當這個(ge) 作品被讀者讀到的時候它才成為(wei) 一個(ge) 美學客體(ti) ,才有了美學的作用,真正把這個(ge) 作品的價(jia) 值完成的是讀者,如果沒有經過讀者的閱讀,杜甫的詩擺在那裏再好它也隻是一個(ge) 藝術成品而不是一個(ge) 美學客體(ti) 。所以批評的重點從(cong) 作者到文本,到讀者,讀者的接受,讀者怎麽(me) 接受。

德國的沃夫岡(gang) ·伊賽爾就提到接受的美學,他有一篇很重要的文章《閱讀活動——一個(ge) 美學反應的理論》,他說閱讀的時候有兩(liang) 個(ge) 極點,一邊是作者,一邊是讀者,中間是文本,所以從(cong) 作者到作品到讀者都是重要的,缺一不可。沒有經過閱讀就隻是一個(ge) 藝術成品,閱讀以後它才成為(wei) 一個(ge) 美學的客體(ti) 。杜甫的詩再好,“夔府孤城落日斜,每依北鬥望京華”(杜甫《秋興(xing) 八首·其二》),你給一個(ge) 不懂詩的人去看,他根本不知道這說些什麽(me) 。所以真正把作品完成,使它有價(jia) 值、有意義(yi) 、成為(wei) 一個(ge) 美學客體(ti) 的是讀者。按照西方的接受美學來說,讀者對於(yu) 小詞可以產(chan) 生這麽(me) 多的聯想,是因為(wei) 小詞裏邊有一種“ 潛能”,就是潛藏在小詞裏邊的一種能力,你為(wei) 什麽(me) 覺得這個(ge) 作品好,為(wei) 什麽(me) 覺得這個(ge) 作品給你豐(feng) 富的聯想,是因為(wei) 它的文本,文字的本身給作品一種潛在的可能的潛力。

第五,我想談談創造性背離與(yu) 小詞蘊藏的潛能。我努力了這麽(me) 多年,很想把小詞的微妙的作用找尋出來並加以說明。詞的特色不要說那是比興(xing) 寄托,這是牽強附會(hui) ;也不能說那是境界,這太浮泛了,都是不可靠的。我說好的詞包含了豐(feng) 富的潛能,詞作品的本身包含了許多潛能,而這個(ge) 作用要讀者來完成,是張惠言說蛾眉有屈原《離騷》的托意、是王國維從(cong) 詞裏麵讀出來有成大事業(ye) 大學問的三種境界,這都是讀者在接受的時候提出來的,而作品的本身提供的是一種潛能。

現在我要提出來一個(ge) 更進一步的理論,我很欣賞一位意大利批評家弗蘭(lan) 哥·墨爾加利,他寫(xie) 了一篇文章《論文學接受,在這篇文章中,他提出了創造性背離的說法,這就給了作品的內(nei) 涵更多更豐(feng) 富的可能性,當你讀它的時候,你所體(ti) 會(hui) 到的可以不是作者的原意,你在接受的時候,可以有創造性的背離。

最近大陸要出一本我在溫哥華曾經出過的書(shu) ,是我的一些詩詞的英文翻譯,這本書(shu) 完全是溫哥華的翻譯家陶永強翻譯出版的,他給這本書(shu) 起了一個(ge) 名字叫《獨陪明月看荷花》。我想陶先生之所以選這個(ge) 名字,是因為(wei) 他知道我的小名叫小荷,因為(wei) 我是在荷花的月份出生的。那這“獨陪明月看荷花”是從(cong) 哪來的呢?這是我的夢中得句,孔子說自己老去了,“久矣吾不複夢見周公”,我現在是“久矣不複夢中得句”。我以前會(hui) 在夢裏出現一些詩,有的時候是一句,有的時候是兩(liang) 句,有的時候是一副聯語,我覺得夢裏出現的斷句很有意思。“獨陪明月看荷花”是我夢到的一句詩句,我醒來以後想把它湊成一首詩,可是我怎麽(me) 湊都湊不成功,因為(wei) 人的顯意識的活動跟潛意識的活動是不一致的,我怎麽(me) 說都覺得被限製了、被拘束了,它本來是活的,你一說明就給它套圈子,它就死了。我平時很喜歡李商隱的詩,自己湊不成功,就忽然想到拿李商隱的詩拚湊了一首七言絕句(《夢中得句雜用義(yi) 山詩足成絕句一首》):

一春夢雨常飄瓦,萬(wan) 古貞魂倚暮霞。

昨夜西池涼露滿,獨陪明月看荷花。

前三句都出自李商隱的詩,“夢雨”句,是《重過聖女祠》一詩的首句;“貞魂”句,是《青陵台》一詩的第二句;“昨夜”句,是《昨夜》一詩的第三句。我這裏完全脫離了李商隱原來的詩意,李商隱的《重過聖女祠》是寫(xie) 傳(chuan) 說中神仙一樣的女子所住的地方是“一春夢雨常飄瓦”,他寫(xie) 的是雨中的聖女祠的景象,我把它斷章取義(yi) 拿過來了,對的是《青陵台》一詩的“萬(wan) 古貞魂倚暮霞”。“一春夢雨常飄瓦”,我所取的象喻是一種幽微隱約而飄忽不定的情思;“萬(wan) 古貞魂倚暮霞”,我所取的是一種上衝(chong) 霄漢的光影,象喻的是堅貞的品節和持守,這兩(liang) 句都是抽象的景象。至於(yu) 李商隱《昨夜》一詩,全詩是:

不辭鶗鴂妒年芳,但惜流塵暗燭房。

昨夜西池涼露滿,桂花吹斷月中香。

首句出於(yu) 《楚辭》“恐鵜鴂之先鳴兮,使夫百草為(wei) 之不芳”,當鵜鴂鳥一叫的時候春天就過去了,本來我們(men) 都害怕鵜鴂一叫春天就走了,可李商隱說“不辭”,對於(yu) 這種春天的消逝,我不逃避也不推辭,我的悲哀不在春天的不能挽留,我所惋惜的是“流塵暗燭房”,蠟燭的燭心應該是最光明的,代表一個(ge) 人心頭的光焰的閃爍,可是我這點內(nei) 心的光明被塵土給遮暗了,這是最值得惋惜的。“昨夜西池涼露滿”,西方屬金,是肅殺的,那麽(me) 寒冷、淒涼、肅殺的西池,而且是滿池的寒露,在這樣心斷望絕的寒冷的環境之下,古人傳(chuan) 說天上的月亮裏邊有桂花樹,八月十五月圓之日,天上的月亮會(hui) 飄下桂子落在地上,“桂花吹斷月中香”是說我那美好的希望和想象已經完全斷絕了。我說“一春夢雨常飄瓦”是情思的綿渺,“萬(wan) 古貞魂倚暮霞”是持守的堅貞,“昨夜西池涼露滿”,在這樣寒冷的環境下,我把我的那句“獨陪明月看荷花”加上去,寒風冷露之中的荷花,映著天上的一輪明月。我用的是李商隱的意思嗎,不是啊,所以我們(men) 用古人的句子,我們(men) 的解釋可以違背它的願意,把自己創造的情思放進去,就是文學接受中的創造性背離。我將李商隱的詩搬到這裏來,是創造性的背離,王國維用成大事業(ye) 大學問說晏殊、歐陽修的小詞,也是一種創造性的背離。詞這個(ge) 東(dong) 西是很微妙的,從(cong) 作者到作品,到接受到詮釋,甚至於(yu) 你接受和詮釋的時候可以不是作者的原意,這是小詞的微妙的作用。我認為(wei) 在中國的文學史中,《花間集》本來是歌筵酒席之間為(wei) 歌女而編,可是它卻在我們(men) 後來文學演進的曆史上發展、達成了這麽(me) 豐(feng) 富這麽(me) 微妙的啟示和作用。而我們(men) 中國曆代的學者曾經努力過,曾經嚐試過要給它一個(ge) 解釋,張惠言說它是比興(xing) 寄托,王國維說它是境界,都不能使人信服。

對老師期許的回答

我既然喜歡詞,我一輩子都在教詞,我就要把這個(ge) 問題解決(jue) ,所以我引了中國的詞學,也引了西方的各種文學理論,我要給中國小詞的微妙的作用一個(ge) 說法,我不能限製在比興(xing) ,不能漫無邊際地說那是境界,我所提出來的是小詞中有一種潛能,而這個(ge) 潛能之所以形成,有我上邊所說的這麽(me) 多的原因。所以我一直認為(wei) ,我一生之中真正努力完成的,是要把詞的美感特質,它的緣由、作用、理論解說出來,這真正是我自己獨立完成的對於(yu) 詞的特質的一個(ge) 根本的詮釋和說明。我以為(wei) 這在詞學領域是很重要的開拓,解決(jue) 了詞學的一大問題,同時對於(yu) 我的老師給我的書(shu) 信中所提出的要取徑於(yu) “蟹形文字”的教導,也可以算是一篇讀書(shu) 報告吧。

(葉嘉瑩係南開大學文學院教授、博士生導師,“感動中國2020年度人物”。本文由閆曉錚根據葉嘉瑩在北京橫山書(shu) 院和在天津南開大學寓所兩(liang) 次所講《西方文論與(yu) 中國詞學》的錄音整理而成,經葉嘉瑩審定授權本刊發表)

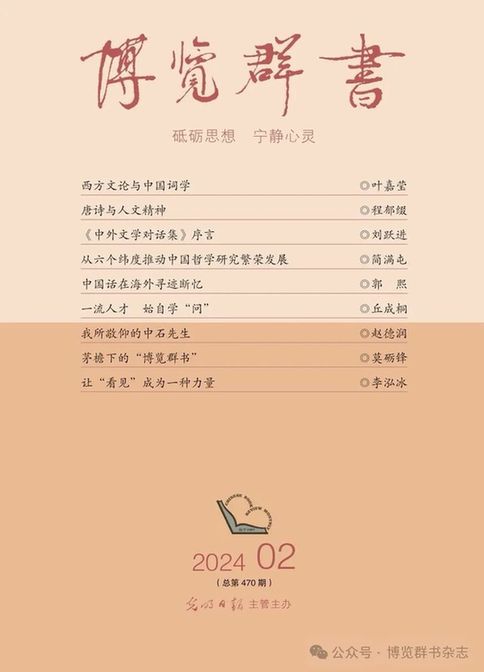

《博覽群書(shu) 》,1985年創刊,由時任中共中央總書(shu) 記胡耀邦題寫(xie) 刊名,時任中共中央政治局委員胡喬(qiao) 木撰寫(xie) 發刊詞,是光明日報社主辦的綜合性思想文化月刊。“砥礪思想,寧靜心靈”是我們(men) 的追求,“知識人寫(xie) 給知識人”、“名家作品名家看”,已被這本雜誌堅守39年。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信