瞭望·治國理政紀事|切實保護好地球第三極生態

◇2021年7月,中共中央總書(shu) 記、國家主席、中央軍(jun) 委主席習(xi) 近平在西藏考察時指出,保護好西藏生態環境,利在千秋、澤被天下。要牢固樹立綠水青山就是金山銀山、冰天雪地也是金山銀山的理念,保持戰略定力,提高生態環境治理水平,推動青藏高原生物多樣性保護,堅定不移走生態優(you) 先、綠色發展之路,努力建設人與(yu) 自然和諧共生的現代化,切實保護好地球第三極生態。

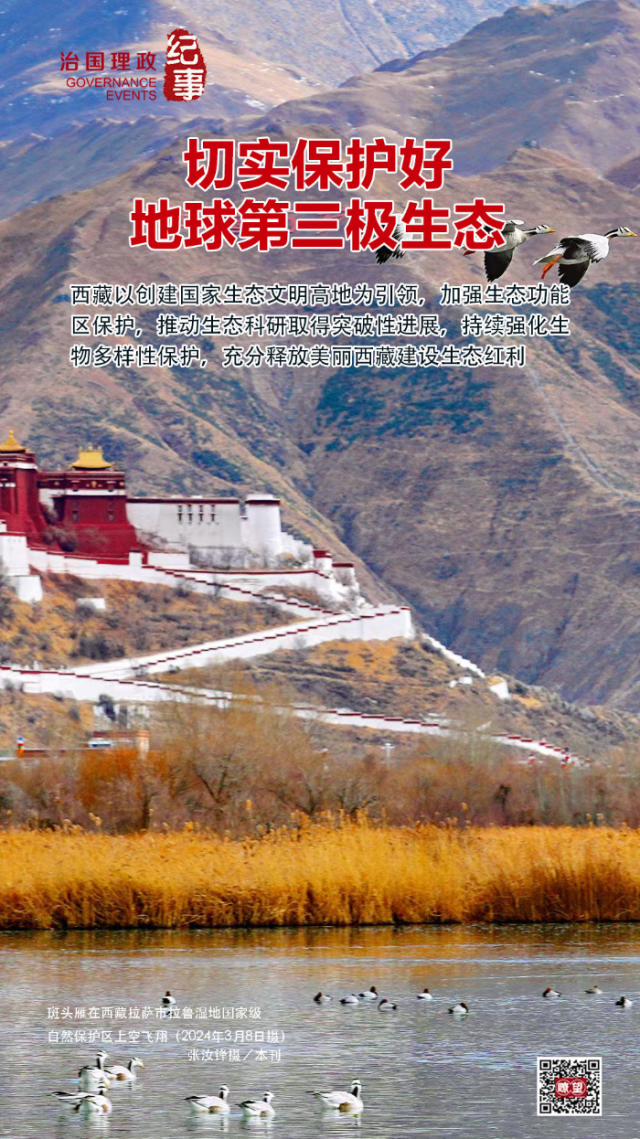

◇西藏以創建國家生態文明高地為(wei) 引領,加強生態功能區保護,推動生態科研取得突破性進展,持續強化生物多樣性保護,充分釋放美麗(li) 西藏建設生態紅利。

◇2023年底,西藏全區7市(地)空氣環境質量平均優(you) 良天數比例達99%以上,沙塵天氣大幅減少;主要江河湖泊水質達到或優(you) 於(yu) III類標準,城鎮集中式飲用水水源地水質達標率100%,土壤環境安全穩定,西藏生態環境質量保持全國領先水平。

◇西藏建立起以國家公園為(wei) 主體(ti) 的自然保護地體(ti) 係,將超過60萬(wan) 平方公裏的國土納入生態保護紅線,占全區國土麵積的50%以上。

◇我國正在推進“三極環境與(yu) 氣候變化”國際大科學計劃,聚焦人類共同命運,構建三極科學研究共同體(ti) ,應對全球氣候變化挑戰。

◇“國家公園的建設,有效維護重點野生動物核心分布區的原真性和完整性。”

◇“我們(men) 的工作,就是利用種子或植物活體(ti) 開展實驗,最終返回原生地栽培,保護好生物多樣性。”

◇“桃花節”自2002年起舉(ju) 辦至今,名氣越來越大,吸引著來自五湖四海的遊客。如今,嘎拉村村民年人均可支配收入達3.5萬(wan) 元。

◇目前,青藏高原生態係統碳匯總量為(wei) 每年1.62億(yi) 噸,占全國生態係統碳匯的8%至16%,今後這一比例還將增加。

這裏是世界上生態環境質量最好的地區之一,空氣質量與(yu) 北極地區相當,土壤環境總體(ti) 處於(yu) 自然本底狀態。

這裏是世界上生物多樣性最豐(feng) 富的地區之一,中國最高的樹在這裏茁壯生長,藏羚羊、黑頸鶴、雪豹、孟加拉虎等野生動物在這裏繁衍生息。

這裏也是生態脆弱區、全球氣候變化敏感區,生態環境一旦破壞,修複難度非常大。

青藏高原,素有“世界屋脊”“地球第三極”“亞(ya) 洲水塔”之稱,是重要的國家生態安全屏障。保護好青藏高原生態就是對中華民族生存和發展的最大貢獻。

2021年7月,中共中央總書(shu) 記、國家主席、中央軍(jun) 委主席習(xi) 近平在西藏考察時指出,保護好西藏生態環境,利在千秋、澤被天下。要牢固樹立綠水青山就是金山銀山、冰天雪地也是金山銀山的理念,保持戰略定力,提高生態環境治理水平,推動青藏高原生物多樣性保護,堅定不移走生態優(you) 先、綠色發展之路,努力建設人與(yu) 自然和諧共生的現代化,切實保護好地球第三極生態。

特殊的生態,得到特殊的關(guan) 注和保護。2021年7月,中央全麵深化改革委員會(hui) 第二十次會(hui) 議審議通過《青藏高原生態環境保護和可持續發展方案》。2023年4月,習(xi) 近平主席簽署中華人民共和國主席令,公布《中華人民共和國青藏高原生態保護法》。

“我們(men) 牢牢把握習(xi) 近平總書(shu) 記重要指示精神,站在對曆史負責、對人民負責、對世界負責的高度,創建國家生態文明高地,堅決(jue) 扛起生態文明建設政治責任,努力做到在保護中發展、在發展中實現更高水平的保護,努力做到生態文明建設走在全國前列。”西藏自治區黨(dang) 委書(shu) 記王君正說。

從(cong) 頒布實施《西藏自治區國家生態文明高地建設條例》《西藏自治區環境保護條例》等地方性法規和政府規章,到成立西藏自治區黨(dang) 委生態文明建設領導小組,再到完善執法流程等一係列機製,西藏以創建國家生態文明高地為(wei) 引領,加強生態功能區保護,推動生態科研取得突破性進展,持續強化生物多樣性保護,充分釋放美麗(li) 西藏建設生態紅利。

生態優(you) 先,綠色發展。在“地球第三極”的山水間,各族幹部群眾(zhong) 綿綿用力、久久為(wei) 功,紮實推進生態文明建設。

不斷築牢國家生態安全屏障

西藏是國家生態安全屏障,具有特殊的生態地位和價(jia) 值,在我國以至全球生態安全中發揮著極其重要的作用。從(cong) 自然環境看,西藏自然生態先天敏感而脆弱,隨著全球氣候變暖,青藏高原暖濕化跡象明顯,生態安全隱患和自然災害風險隨之不斷增加。

“西藏深刻認識青藏高原最大的價(jia) 值在生態、最大的責任在生態、最大的潛力在生態,以創建國家生態文明高地為(wei) 抓手,努力構築生態係統功能穩定、生態環境質量良好、生態安全風險可控、人民群眾(zhong) 認可滿意的西藏生態安全屏障新格局。”西藏自治區生態環境廳黨(dang) 組書(shu) 記李桑說。

保護敏感脆弱生態環境,把牢底線紅線。西藏劃定並嚴(yan) 守城鎮空間、農(nong) 業(ye) 空間、生態空間三種類型的國土空間和城鎮開發邊界、永久基本農(nong) 田、生態保護紅線三條控製線,落實生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線、生態環境準入清單“三線一單”,生態環境分區管控。近年來,西藏頒布施行自治區國家生態文明高地建設條例、大氣汙染防治條例,修訂生態環境保護條例,為(wei) 把牢生態底線紅線提供強大法治支撐。

保護脆弱敏感生態環境,實行特殊機製。西藏建立起以國家公園為(wei) 主體(ti) 的自然保護地體(ti) 係,將超過60萬(wan) 平方公裏的國土納入生態保護紅線,占全區國土麵積的50%以上。

目前,西藏建有各級各類自然保護區47個(ge) ,總麵積41.22萬(wan) 平方公裏,林地、草地、濕地、水域等生態功能較強的地類增加到108.11萬(wan) 平方公裏;設立三江源國家公園(唐北區域),加強長江源區、瀾滄江源區等中國江河源頭的保護與(yu) 修複;羌塘、珠穆朗瑪峰、岡(gang) 仁波齊、高黎貢山、雅魯藏布大峽穀等典型區域納入《國家公園空間布局方案》,推動西藏自然保護地體(ti) 係建設進入新階段。

保護脆弱敏感生態環境,推進重大工程。南山公園位於(yu) 拉薩河南岸,是俯瞰拉薩城區的絕佳觀景點。“近十年,我多次到拉薩旅遊,每次來感受都不一樣。之前南北山光禿禿的,朋友說這是因為(wei) 西藏高寒缺氧種不出樹。現在來南山,看到棧道兩(liang) 旁都是樹,變化真大!”來自廣州的遊客黃先生說。

在平均海拔超過4000米的西藏實施綠化工程,在以前是難以想象的事情。2021年,西藏規模最大的營造林建設工程——拉薩南北山綠化工程正式啟動。到2030年,工程將完成營造林206.7萬(wan) 畝(mu) ;建設完成後年均可新增儲(chu) 水約4980萬(wan) 噸,年均固碳量22.91萬(wan) 噸,年生態價(jia) 值14.85億(yi) 元。

“兩(liang) 江四河”造林綠化工程、退化濕地保護修複、天然林保護、草原生態修複綜合治理、防沙治沙、森林生態效益補償(chang) ……西藏陸續實施一係列重大生態項目,累計已投入127億(yi) 元。

創建國家生態文明高地的一係列舉(ju) 措,為(wei) 雪域高原帶來水清、草綠、天藍。

2023年底,西藏全區7市(地)空氣環境質量平均優(you) 良天數比例達99%以上,沙塵天氣大幅減少;主要江河湖泊水質達到或優(you) 於(yu) Ⅲ類標準,城鎮集中式飲用水水源地水質達標率100%,土壤環境安全穩定,西藏生態環境質量保持全國領先水平。

以生態科研支撐生態保護

青藏高原對全國、全亞(ya) 洲乃至全世界氣候變化影響深遠。全麵推進第二次青藏科考,建設科學研究基地平台,推動成果轉化……西藏持續以生態科研為(wei) 生態保護提供堅實支撐,為(wei) 應對全球氣候變化挑戰提供中國方案。

2023年10月1日,18名科考隊員成功登頂世界第六高峰卓奧友峰,標誌著我國具有開展極高海拔登頂科考的體(ti) 係化能力和建製化隊伍,實現戰略上的拓展。2022年和2023年兩(liang) 次“巔峰使命”珠峰科考,創造多項世界紀錄。

這些登頂活動,是第二次青藏高原綜合科學考察的有機組成部分。此次科考深入分析青藏高原環境變化與(yu) 機理,在國際地球科學和生命科學前沿領域產(chan) 出一批原創性理論成果,參與(yu) 編製《西藏生態文明高地規劃》,發布《西藏高原環境變化科學評估》等權威科學報告,服務支撐國家戰略製定。

“將科考成果融入國際組織和計劃發展戰略,為(wei) 共謀全球生態文明建設提供中國方案,我們(men) 正為(wei) 此不懈奮鬥。”中國科學院院士、中國科學院青藏高原研究所研究員姚檀棟表示。

加強科學研究基地平台建設,進一步夯實青藏高原生態科研基礎。

中國科學院青藏高原研究所,是目前國內(nei) 唯一專(zhuan) 門從(cong) 事青藏高原綜合科學研究的國家級研究機構。中國科學院院士陳發虎介紹,該所已在青藏高原上部署10個(ge) 野外觀測台站(中心),其中納木錯高寒湖泊與(yu) 環境、珠穆朗瑪特殊大氣過程與(yu) 環境變化、那曲高寒草地生態係統站成為(wei) 國家級野外台站。

據了解,在青藏高原所發起成立的“第三極環境”“泛第三極環境”國際計劃的基礎上,我國正在推進“三極環境與(yu) 氣候變化”國際大科學計劃,聚焦人類共同命運,構建三極科學研究共同體(ti) ,應對全球氣候變化挑戰。

科研成果持續助力生態保護。高原典型退化生態係統修複技術研究突破退化草地植被恢複關(guan) 鍵技術,獲得10項新技術新方法新工藝;建成拉薩地球係統多維網生態保護修複治理示範工程,提出生態保護修複治理的係統方案;查明青藏高原生態係統變化和碳匯功能,服務國家生態安全屏障體(ti) 係優(you) 化和碳中和國家目標……近年來,西藏持續在氣候變化影響、生物多樣性等領域開展技術攻關(guan) 和應用示範研究,一批創新成果在服務高原生態保護上的效應逐漸顯現。

以高原垃圾處理技術為(wei) 例,科學家研究形成高原固廢生物質低碳化能量利用技術體(ti) 係,有效降低固廢處理成本約15%,環境汙染減排大於(yu) 75%,相關(guan) 成果已推廣至青海等地,實現經濟效益近3億(yi) 元。

守護高原生物多樣性

2024年1月26日,科研人員在墨脫縣境內(nei) 的雅魯藏布大峽穀國家級自然保護區,通過紅外相機在海拔4415米高度拍攝到金貓活動影像,成為(wei) 迄今為(wei) 止金貓在全球的最高分布海拔。

“金貓是瀕危物種,能在西藏墨脫見到實屬罕見。雅魯藏布大峽穀區域是全球金貓色型最豐(feng) 富和複雜的地區之一,目前監測記錄到的金貓至少有六種色型。”北京大學生命科學學院教授呂植說,這說明墨脫的生物多樣性環境不斷向好。

西藏地區氣候十分獨特——自東(dong) 南向西北,由暖熱濕潤向寒冷幹旱呈遞次過渡;自然生態由森林、灌叢(cong) 、草甸、草原到荒漠呈帶狀更迭。特殊的地域環境孕育了獨特的生物群落,集中分布著許多特有的珍稀野生動植物,成為(wei) 生物多樣性的天然樂(le) 園。

西藏自治區林業(ye) 和草原局野生動植物和濕地資源管理處處長張宏介紹,截至2023年底,西藏自治區已記錄的野生植物共9600多種,含苔蘚植物700餘(yu) 種,維管束植物(蕨類和種子植物)7489種,中國特有植物2760種,西藏特有植物1075種;各類珍稀瀕危保護野生植物383種,各類珍稀瀕危保護野生植物383種,陸生脊椎動物1072種,國家重點保護的野生動物有219種,絕大多數保護物種種群數量恢複性增長明顯。

為(wei) 更好保護西藏生物多樣性,國家公園建設保駕護航。作為(wei) 國家生態安全體(ti) 係框架中青藏高原生態屏障的主體(ti) ,正在創建的羌塘國家公園護佑著世界上最大的藏羚羊遷徙繁殖種群。同樣正在創建的珠峰國家公園,被譽為(wei) 喜馬拉雅山地特有野生動植物物種基因庫。“國家公園的建設,有效維護重點野生動物核心分布區的原真性和完整性。”西藏自治區林業(ye) 和草原局局長吳維說。

近年來,西藏持續開展“綠盾”“候鳥二號”“天保二號”“春雷”“綠衛”等一係列專(zhuan) 項執法檢查行動。雪域高原湧現出一批“珠峰守護者”“護林員”“守漁人”等生態衛士。他們(men) 跋涉在高原之上,穿梭於(yu) 原始森林之間,守護著野生動植物原始棲息地。

2023年11月,西藏自治區藏羚羊保護研究中心、西藏自治區野生動物收容救護中心在拉薩市曲水縣動物園正式掛牌成立。此後,一隻由曲水縣動物園救助的雪豹在羌塘無人區被放歸自然,標誌著首個(ge) 青藏高原特色的救護功能區和科研服務平台正式運行,西藏野生動物保護工作邁入新的發展階段。

種質,是生命延續和種族繁衍的基礎。西藏加快建設種質資源庫,為(wei) 獨特的高原生命“延年益壽”。

2017年,西藏首家種質資源庫投入運行。“我們(men) 的工作,就是利用種子或植物活體(ti) 開展實驗,最終返回原生地栽培,保護好生物多樣性。”西藏自治區種質資源庫主任文雪梅介紹。目前,西藏自治區種質資源庫共有植物種子庫、DNA庫、微生物庫、動物庫、昆蟲庫等8個(ge) 分庫,能夠滿足西藏各類生物種質資源的長期、完整入庫保存要求。

綠色發展共享生態紅利

湍急的雅魯藏布江由西向東(dong) ,一路奔流,與(yu) 美麗(li) 的尼洋河邂逅於(yu) “雪域江南”的林芝,形成了雅尼國家濕地公園。

58歲的白瑪喬(qiao) 是西藏林芝市巴宜區立定村村民,也是雅尼濕地45名管護員之一。修補圍欄、阻止不文明行為(wei) 、撿拾垃圾……他每天要圍著雅尼濕地走上半天。

隨著生態保護紅線劃定和濕地公園建設推進,放下牧鞭的村民有的從(cong) 事生態旅遊業(ye) ,有的發展起藏雞養(yang) 殖場、生態果園等產(chan) 業(ye) ,每年還能收到國家發放的生態補償(chang) 資金。

雅尼濕地變遷,見證了西藏堅持在發展中保護好生態環境,走上人民群眾(zhong) 共享生態紅利的綠色發展之路。

在阿裏地區生活工作了幾十年的羅布,指著一張拍攝於(yu) 20年前的獅泉河鎮照片給記者看:“當時這兒(er) 風沙很大,下鄉(xiang) 一趟回來,房前的沙子堆得比門檻還高。”

深埋、淺露、勤澆水……針對地理環境特點,阿裏地區科學探索植樹造林經驗。經過幹部群眾(zhong) 持續努力,獅泉河防沙治沙工程實現造林5.3萬(wan) 畝(mu) ,植樹885萬(wan) 株,種草6100畝(mu) ,獅泉河兩(liang) 岸的茫茫荒原上築起了一道“綠色屏障”。

變化不僅(jin) 發生在獅泉河。那曲市示範推廣植樹200餘(yu) 畝(mu) ,結束了當地“種不活一棵樹”的曆史;林芝市成功創建國家森林城市;波密、瓊結、江達等11個(ge) 縣市區成為(wei) 國家生態文明建設示範區……今日西藏,人與(yu) 自然和諧共生的高原生態文化持續發展。

良好生態更多惠及民生。西藏林芝市嘎拉村被稱為(wei) 西藏“桃花第一村”。3月時節,桃花盛開,這個(ge) 小村莊換上粉色新裝,浸潤在一片花海之中。當地的“桃花節”自2002年起舉(ju) 辦至今,名氣越來越大,吸引著來自五湖四海的遊客。如今,嘎拉村村民年人均可支配收入達3.5萬(wan) 元。

西藏堅定不移走生態優(you) 先、綠色發展之路,越來越多老百姓享受到生態紅利。2023年,西藏共接待遊客5500萬(wan) 人次,實現收入650億(yi) 元,旅遊接待人次和收入均創曆史新高。

近年來,西藏著力發展清潔能源產(chan) 業(ye) 。從(cong) 極度缺電到加快建設國家清潔能源基地,從(cong) 產(chan) 能方式單一到水能、風能、太陽能、地熱能發電“齊上陣”。截至2023年底,西藏電力裝機容量達到758萬(wan) 千瓦,其中清潔能源占比達91.44%。青藏、川藏、藏中、阿裏四條“電力天路”縱橫南北,主網覆蓋全區74個(ge) 縣市區近330萬(wan) 人。西藏全區人民徹底告別了無電曆史,還源源不斷地向區外省市輸送清潔綠電91億(yi) 千瓦時。

“西藏自治區整體(ti) 已經實現碳中和,可為(wei) 國家雙碳目標作出更大貢獻。”姚檀棟說,目前,青藏高原生態係統碳匯總量為(wei) 每年1.62億(yi) 噸,占全國生態係統碳匯的8%至16%,今後這一比例還將增加。?

(《瞭望》新聞周刊記者 儲(chu) 國強 翟永冠 田金文 參與(yu) 采寫(xie) :陳尚才 王澤昊)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信