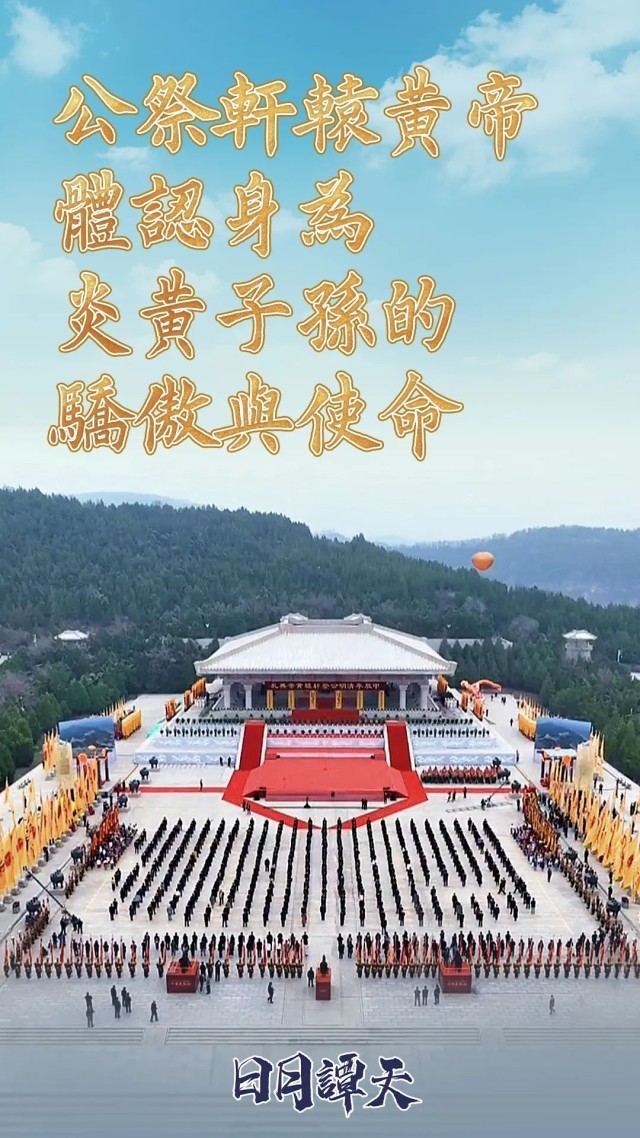

日月譚天 | 公祭軒轅黃帝,體認身為炎黃子孫的驕傲與使命

4月4日上午9時50分,甲辰年清明公祭軒轅黃帝典禮在陝西黃陵縣舉(ju) 行。

正在大陸尋根、交流的馬英九先生帶領台灣青年學子參加了典禮。譚主注意到,島內(nei) 輿論將祭黃帝陵視為(wei) 馬英九此行的“重要一站”,因為(wei) “拜祭黃帝是同根同脈同文化的共識”。

馬英九先生在祭祖典禮後神情激動地說:“來自台灣的年輕人透過這次難得的機會(hui) 要更加牢記中華文化與(yu) 中華民族的根源,以及身為(wei) 炎黃子孫的驕傲”。

參加典禮的台灣青年學子紛紛表示深受震撼,更加體(ti) 認身為(wei) 炎黃子孫的驕傲與(yu) 責任。

“深深感到身為(wei) 炎黃子孫的自豪”

譚主在現場觀察到,從(cong) 登上軒轅廟前的九十五級台階開始,擊鼓鳴鍾、敬獻花籃、恭讀祭文、種植橋山柏……親(qin) 身祭拜黃帝陵,體(ti) 驗莊嚴(yan) 肅穆的九項祭祖儀(yi) 程,讓馬英九和台灣青年們(men) 十分激動。

馬英九哽咽表示,“慎終追遠、飲水思源是中華民族建立優(you) 良傳(chuan) 統的重要根據”“過去我在台灣曾六度遙祭,今天帶著台灣的年輕人到陝西親(qin) 自祭黃帝陵,深感意義(yi) 重大”。台青華晟雅感慨稱,“場麵很浩大,尤其是祭拜我們(men) 自己的祖先,覺得很感動”。

台灣青年華晟雅談參加典禮感受

台灣中視主持人方彥迪在現場直播典禮時有感而發,“我們(men) 和我們(men) 共同的祖先進行了一場跨越幾千年的相望,讓我深深感到身為(wei) 炎黃子孫的自豪”“台灣有大大小小二十座黃帝廟,每年也都會(hui) 舉(ju) 行祭祀軒轅黃帝的典禮,象征著慎終追遠不忘本”,內(nei) 心澎湃之情溢於(yu) 言表。

島內(nei) 輿論也予以高度評價(jia) ,《中國時報》發表社論指出,祭祖本身就體(ti) 現了兩(liang) 岸同根同源的曆史、血緣與(yu) 情感聯結。馬英九一行清明祭祖,表達“兩(liang) 岸同屬中華民族”的立場,超越政治分歧,升至民族高度。

島內(nei) 媒體(ti) 評論截圖

台灣教授王文隆告訴譚主,很多台灣人都知道,軒轅黃帝是中華民族的人文初祖。相比在台遙祭,親(qin) 臨(lin) 現場體(ti) 驗如此盛大的儀(yi) 式,更能讓青年學子體(ti) 會(hui) 到中華民族延續幾千年的悠久曆史,以及崇敬祖先、感念祖德的中華傳(chuan) 統美德,必然會(hui) 增進作為(wei) 炎黃子孫的認同和驕傲。

不僅(jin) 是這場祭祖活動,這幾天,自豪感、“驚歎號”時常充盈在這些台灣青年學子心中。從(cong) 觀看無人機表演到試駕最新款新能源汽車,從(cong) 體(ti) 驗先進的人工智能技術到見證港珠澳大橋這樣的世紀工程,他們(men) 親(qin) 身感受到了大陸的經濟發展和科技進步。有台青自稱是大陸無人機產(chan) 品的鐵粉,還有台青在現場“路轉粉”成為(wei) 大陸新能源車迷,由衷讚歎“真的超帥”。台青林新越接受采訪時說:“看到這麽(me) 多先進的科技,我們(men) 可以了解到大陸的進步。”

台灣青年參訪深圳科技企業(ye)

中國社科院台灣研究所副研究員劉匡宇分析說,親(qin) 祭黃帝、參觀大陸科技創新成果,讓這些台灣青年看到了中華民族的過去、現在和未來,清晰感知到我是誰、我從(cong) 哪裏來、我到哪裏去的哲學本原命題,認識到“我們(men) 不是孤獨的、割裂的、對立的”,台灣不是“亞(ya) 細亞(ya) 孤兒(er) ”,而是中華民族大家庭的一分子。

“寶島心係根祖,

願為(wei) 祖國發展做貢獻”

除了深感自豪,參訪的台灣青年們(men) 還在千百年來見證了無數赤子之心的黃帝陵,感受到了身為(wei) 炎黃子孫的責任和使命。

軒轅廟內(nei) ,有一通特殊的碑刻——“台灣光複致敬團祭黃帝陵文碑”,參訪的台灣青年通過上麵的祭文了解到一段不曾出現在台灣教科書(shu) 上的史實。

1946年,台灣光複第二年,林獻堂等台灣社會(hui) 各界代表10餘(yu) 人自發組成了台灣光複致敬團,代表台灣人民前來西安等地,表達台灣重回祖國懷抱的喜悅之情。致敬團任務之一,就是“謁黃帝陵,拜告以台灣600萬(wan) 炎黃子孫,2300餘(yu) 方哩版圖已歸祖國,借表台灣同胞拳拳之誠”。他們(men) 起草的祭文在開篇即強調台灣“重歸祖國版圖”,被各界視為(wei) 台灣同胞認祖歸宗的宣言。60年後,致敬團成員後人把祭文纂刻立碑,矗立於(yu) 軒轅廟前。

台灣光複致敬團祭黃帝陵文碑

台灣青年學者張鈞凱告訴譚主,台灣光複、回歸祖國,先輩們(men) 第一時間就要祭黃帝陵以告慰先祖,這種民族擔當精神給參訪的台灣青年帶來巨大的心靈衝(chong) 擊,讓他們(men) 深刻認識到要以民族複興(xing) 為(wei) 己任,把台灣先賢先烈的愛國主義(yi) 與(yu) 進步傳(chuan) 統傳(chuan) 承下去。

正如11年前就曾到陝西祭拜黃帝陵的台灣時事評論員王炳忠所說,那份振興(xing) 中華的責任感,始終在肩,畢生銘記。台灣青年許閔善在中山大學交流時也表示,“希望有機會(hui) 留在大陸,為(wei) 祖國發展作貢獻”。

台灣青年許閔善分享交流

祭黃帝陵的儀(yi) 程之一,是祭拜者親(qin) 手種植橋山柏。馬英九及隨團台灣青年共同揮鍬、培土、澆水,種下一棵護陵柏。上世紀 80 年代以來,前來祭拜的台灣同胞在橋山上親(qin) 手種下了一片“思源林”,成為(wei) 兩(liang) 岸同根同源的生動例證。如今,“思源林”再添新苗,是傳(chuan) 承,也是新的表達。

在公祭軒轅黃帝的過程中,“海峽兩(liang) 岸骨肉相連,民族根脈不可分離”有了更深刻的注腳。譚主相信,兩(liang) 岸中華兒(er) 女必將攜手同心,共同承擔起振興(xing) 中華的使命和責任。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信