發表本項成果的《地質學報(英文版)》封麵圖示。 中科院古脊椎所 供圖

中新網北京5月10日電(記者 孫自法)中國科學院古脊椎動物與(yu) 古人類研究所(中科院古脊椎所)研究團隊在江西九江武寧地區約4.38億(yi) 年前的誌留紀早期地層中,最新研究發現真盔甲魚類新屬種化石並將其命名為(wei) “九江江夏魚”。

進一步研究發現,這次發現的九江江夏魚和之前發現於(yu) 湖北武漢地區的後棘江夏魚均屬曙魚科,是一對失散了4.38億(yi) 年的江夏魚“兄弟”,化石產(chan) 地表明,它們(men) “分家”各自演化的兩(liang) 地直線距離實際上不足200公裏。

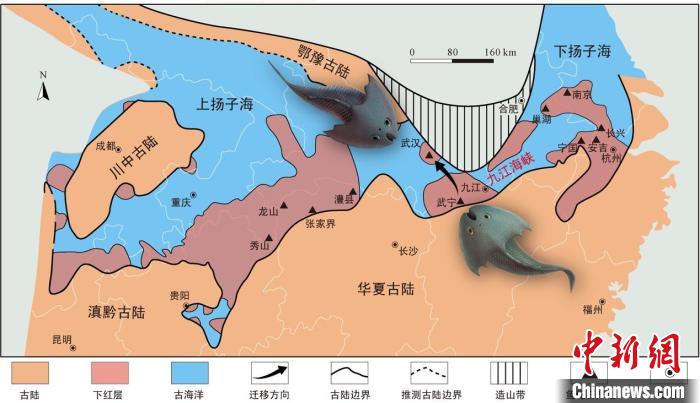

華南地區誌留紀早期古地理圖和盔甲魚類化石產(chan) 地(山顯任改自陳旭、戎嘉餘(yu) ,1996;戎嘉餘(yu) 等,2012) 中科院古脊椎所 供圖

這也是繼江西武寧的刺蝟安吉魚和浙江安吉的網狀安吉魚之後,中科院古脊椎所團隊再次發現的一對失散的古魚“兄弟”化石,直接進行對比研究表明,兩(liang) 地安吉魚的發現將曙魚的生存時代向前推進了500萬(wan) 年,兩(liang) 地江夏魚的發現則將武漢地區盔甲魚類的生存時代向前推進了至少200萬(wan) 年。

九江江夏魚化石發現及其研究的重要成果論文,由中科院古脊椎所蓋誌琨、趙文金研究員聯合指導碩士研究生山顯任完成,並於(yu) 近日在最新一期國際專(zhuan) 業(ye) 學術期刊《地質學報(英文版)》以封麵文章發表。

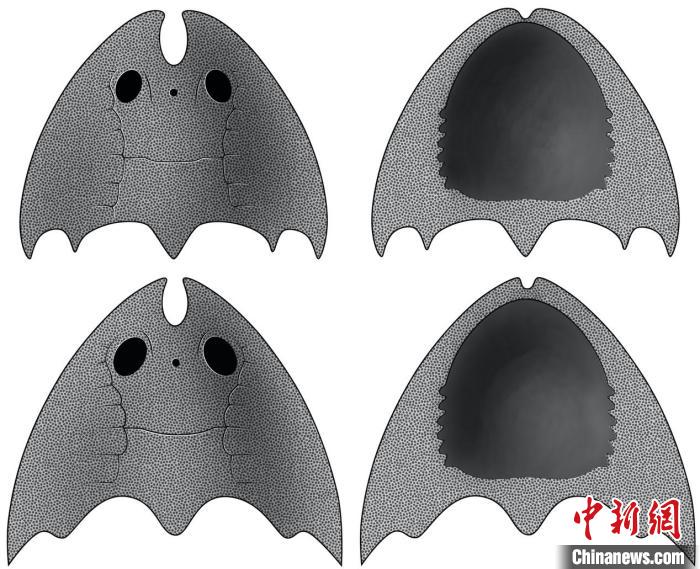

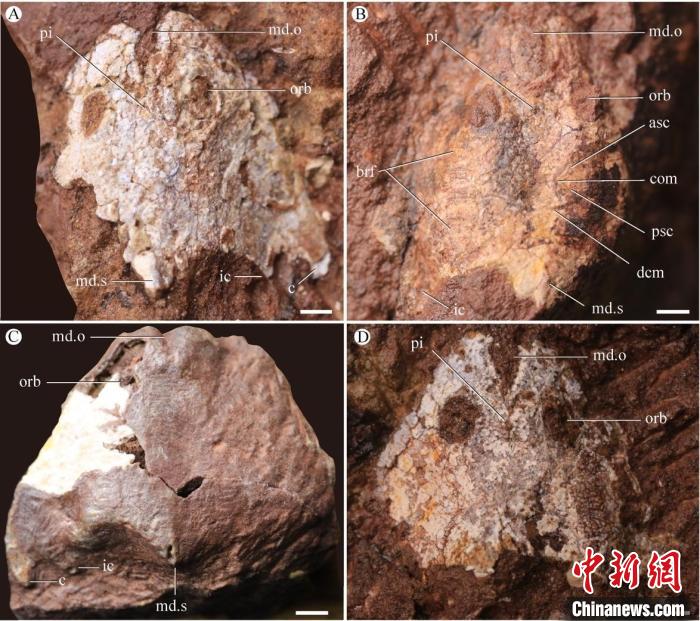

論文第一作者山顯任介紹說,本次新發現的九江江夏魚和發現於(yu) 湖北武漢地區的後棘江夏魚均屬曙魚科,同一個(ge) 屬在不同的地方發現,具有重要的生物地層意義(yi) 。江夏魚典型特征是中背孔前端向前延伸至頭甲吻緣並使吻緣裂開,即“裂吻”。係統發育分析結果表明,江夏魚與(yu) 曙魚、煤山魚、清水魚四者構成一個(ge) 單係類群曙魚科。江夏魚屬以“裂吻”這一特征明顯區別於(yu) 曙魚科其他三屬,以發育中背脊進一步區別於(yu) 曙魚和煤山魚。曙魚是曙魚科最原始的成員,其中背孔前端雖抵達吻緣但未使吻緣裂開,這表明“裂吻”在曙魚科中屬於(yu) 衍生特征。

九江江夏魚(上)和後棘江夏魚(下)(史愛娟/繪)。 中科院古脊椎所 供圖

值得注意的是,“裂吻”這一特征最先發現在中華盔甲魚科的裂吻魚屬中,中華盔甲魚科是比曙魚科更為(wei) 進步的一個(ge) 單係類群,這表明“裂吻”在真盔甲魚目中至少獨立起源了兩(liang) 次。除了“裂吻”之外,江夏魚還平行演化出此前認為(wei) 僅(jin) 存在於(yu) 多鰓魚目和華南魚目的特征,如頭甲後部發育中背棘和中背脊,表明真盔甲魚目在演化初期就已經做出多種演化嚐試,呈現出較高的形態多樣性。

山顯任指出,係統古生物學研究在一定程度上也是一個(ge) 為(wei) 已滅絕生物的“尋親(qin) 之旅”,特別是找到同一個(ge) 屬的幾個(ge) 不同物種的時候,堪稱找到了該物種的“兄弟姐妹”,也具有重要的生物地層意義(yi) ,表明兩(liang) 個(ge) 物種形成地理隔離不久,剛剛分化成兩(liang) 個(ge) 新物種。

古地理研究表明在4.38億(yi) 年前的誌留紀早期,以中國長江流域為(wei) 主的華南板塊曾是一片廣闊的海洋,被稱為(wei) 揚子海。該海域又被進一步分為(wei) 上、下揚子海,兩(liang) 者之間存在一狹長的淺海海域即九江海峽,縱貫東(dong) 西、北臨(lin) 鄂豫古陸、南接華夏古陸。湖北武漢和江西武寧分別位於(yu) 鄂豫古陸南側(ce) 和華夏古陸北側(ce) ,兩(liang) 地隔九江海峽跨海相望,最近處直線距離相距不足200公裏。

九江江夏魚化石照片(蓋誌琨/攝)。 中科院古脊椎所 供圖

他認為(wei) ,江西武寧誌留紀的古魚類物種多樣性最高,說明江西武寧地區可能是盔甲魚類輻射和擴散的中心之一。江夏魚屬在兩(liang) 地的同時發現表明,在誌留紀早期盔甲魚類可能通過九江海峽完成跨揚子海的南北遷徙,從(cong) 而使盔甲魚類能夠沿著揚子海北緣向東(dong) 、西分別擴散至安徽巢湖和湖北京山。

江西武寧和湖北武漢在誌留紀早期同處於(yu) 上、下揚子海的過渡區域,相關(guan) 地層研究指示兩(liang) 地之間均處於(yu) 海底坡度極緩的近岸淺水區,這一環境背景為(wei) 誌留紀早期盔甲魚類在兩(liang) 地之間的擴散與(yu) 交流提供了便利條件和可能。

論文通訊作者蓋誌琨研究員表示,九江江夏魚也是繼俊卿清水魚和刺蝟安吉魚之後,在當地誌留紀地層中發現的第三個(ge) 真盔甲魚類新屬種。這不僅(jin) 豐(feng) 富了人們(men) 對於(yu) 誌留紀早期真盔甲魚類物種多樣性的認識,而且為(wei) 贛西北和鄂東(dong) 南地區同時期地層間的對比提供了直接化石證據,也印證在誌留紀早期盔甲魚類可能通過九江海峽完成跨揚子海的南北遷徙,對於(yu) 深入理解誌留紀早期盔甲魚類的輻射演化及生物古地理具有重要意義(yi) 。(完)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信