鼓嶺鳥瞰。

林雙偉(wei) 攝

鼓嶺舊貌。

林軼南供圖

穆言靈和女兒(er) 愛華用水桶從(cong) 百年老井中打出井水。

翁榕飛攝

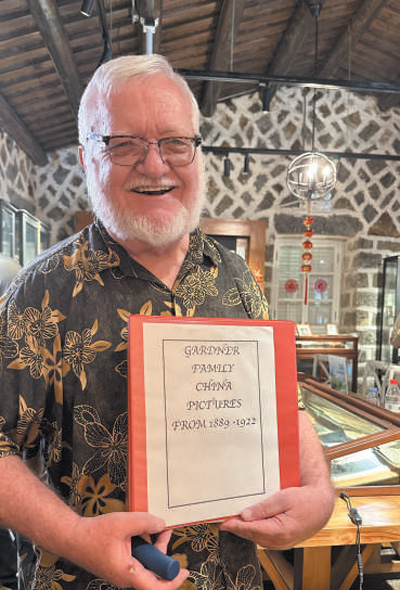

李·加德納向記者展示家族相冊(ce) 。

本報記者 王崟欣攝

鼓嶺柳杉王公園內(nei) 的千年柳杉。

張大強攝

福州東(dong) 郊,鼓山之北,沿著盤山公路蜿蜒而上,便來到了草木繁盛、清涼宜人的鼓嶺。6月28日,由中國人民對外友好協會(hui) 和福建省人民政府共同主辦的“鼓嶺緣”中美民間友好論壇在福建省福州市舉(ju) 辦,包括“鼓嶺之友”部分成員在內(nei) 的中美相關(guan) 人士出席論壇,並走訪鼓嶺。中國國家主席習(xi) 近平向論壇致賀信,強調國與(yu) 國關(guan) 係發展的根基在於(yu) 兩(liang) 國人民。希望大家把鼓嶺故事和鼓嶺情緣傳(chuan) 承下去、發揚光大,讓中美人民友誼像鼓嶺上的千年柳杉一樣,茁壯成長,生生不息。

鼓嶺,這塊見證了習(xi) 近平主席推動中美民間友好交流的土地,這塊承載著兩(liang) 國人民真摯情感的土地,再次進入人們(men) 的視野。

一段佳話——

“雖然我們(men) 說著不同的語言,但愛的話語是相通的”

19世紀80年代起,大批西方僑(qiao) 民來到中國福州生活。每逢夏季,很多僑(qiao) 民選擇在鼓嶺避暑。他們(men) 在鼓嶺修建別墅、醫院、網球場、遊泳池、郵局等設施,並與(yu) 當地居民結下深厚情誼。美國人密爾頓·加德納和他的家人就在其中。

1901年,尚在繈褓之中的密爾頓·加德納隨父母來到福州,一住就是10年。1911年,加德納全家搬回美國,但鼓嶺讓他一直魂牽夢縈。雖然他非常想再回鼓嶺看一看,有生之年卻沒能如願,直到彌留之際,他口中仍喃喃不絕:“Kuliang,Kuliang……”

“Kuliang”是什麽(me) ?加德納的夫人伊麗(li) 莎白·加德納一直百思不得其解。直到1990年,她發現了丈夫留下的11枚郵票,郵戳俱全。經中國留美學生劉中漢辨認,發現其中多枚都蓋有“福州·鼓嶺”字樣。謎底揭開,加德納夫人終於(yu) 了解到丈夫提起的“Kuliang”就是中國福州鼓嶺。劉中漢為(wei) 加德納夫婦對中國的情誼所觸動,恰好《人民日報》當時正舉(ju) 行征文活動,於(yu) 是他寫(xie) 下一篇飽含深情的《啊,鼓嶺!》,講述這個(ge) 動人的友好故事。

1992年,時任福州市委書(shu) 記習(xi) 近平在《人民日報》上讀到《啊,鼓嶺!》一文,了解了這段感人的鼓嶺情緣,便邀請加德納夫人訪問中國。同年8月,加德納夫人踏上中國土地,來到丈夫生前難以忘懷的鼓嶺。走在遍植著柳杉的山路上,加德納夫人激動不已。這一次,加德納夫人受到了熱烈歡迎,與(yu) 鼓嶺人民結下深厚友誼。

2012年,時任國家副主席習(xi) 近平訪美時,在美國友好團體(ti) 舉(ju) 行的歡迎午宴上講述了鼓嶺故事。“我相信,像這樣感人至深的故事,在中美兩(liang) 國人民中間還有很多很多。我們(men) 應該進一步加強中美兩(liang) 國人民的交流,厚植中美互利合作最堅實的民意基礎。”自那以後,鼓嶺上的這段中美友好交往佳話不斷被挖掘、被續寫(xie) ——

2012年,加德納先生的侄孫蓋瑞·加德納、李·加德納兄弟隨美國塔科馬友城訪問團來到福州,尋訪祖輩在鼓嶺的生活印記;

2017年,“尋夢追憶鼓嶺行”活動在鼓嶺萬(wan) 國公益社開幕,曾在鼓嶺居住過的7個(ge) 美國家庭的19名後人在鼓嶺團聚;

2018年,鼓嶺加德納展覽館開館,加德納故居啟動修繕……

鼓嶺旅遊文化研究協會(hui) 高級顧問兼首席研究員穆言靈今年72歲,她的公公穆藹仁於(yu) 上世紀40年代來到福州英華學校教書(shu) ,二戰時曾作為(wei) 美國空軍(jun) 飛虎隊中尉支援中國抗戰。穆言靈的丈夫穆彼得也出生於(yu) 福州。多年來,穆言靈致力於(yu) 挖掘“鼓嶺故事”。2016年,她建立了一個(ge) 關(guan) 於(yu) 鼓嶺及其曆史的英文網站,並在美國成立了“鼓嶺之友”組織。如今,“鼓嶺之友”成員已經多達50人,成為(wei) 推動中美民間友好交往的一支重要力量。

“我們(men) 整個(ge) 家族都非常感激習(xi) 近平主席。他幫助素不相識的美國老人完成心願,這個(ge) 舉(ju) 動感動了很多美國人。我的爺爺和父親(qin) 都出生在福州,鼓嶺是他們(men) 的家園,也是我們(men) 的第二故鄉(xiang) 。雖然我們(men) 說著不同的語言,但愛的話語是相通的。”第四次來到鼓嶺的李·加德納對本報記者說。他打開隨身攜帶的一本相冊(ce) ,一張張照片記錄了加德納家族與(yu) 鼓嶺的深厚情緣。“這是我們(men) 家族最寶貴的財富,這次來我要把它送給友好的中國人民。”

“我的文章在1992年4月8日見報,我和加德納夫人8月21日就抵達了福州。如今,在習(xi) 近平主席的推動下,鼓嶺上的這段中美友好佳話正走向世界。”劉中漢說。

再上鼓嶺——

“我們(men) 都無比懷念和熱愛在這裏度過的時光”

6月28日,來華參加“鼓嶺緣”中美民間友好論壇的美國嘉賓再上鼓嶺,再續前緣。

幼時曾在這裏生活的畢樂(le) 華時隔6年再次踏上鼓嶺的土地。一下車,她脫口說出一句福州話:“轉厝(意為(wei) 回家)了!”畢樂(le) 華的外公柯誌仁對福建的生態環境非常熟悉,編撰的《華南鳥類》以鼓嶺鳥類種群為(wei) 研究對象,是記錄中國鳥類最早的現代科學著作之一。“外公一生熱愛中國和中國人民。如今,他的孫輩們(men) 也愛上了中國。”畢樂(le) 華說,“我們(men) 都無比懷念和熱愛在這裏度過的時光。我又回來了!”

在這裏,畢樂(le) 華見到了幼時的玩伴李怡英。兩(liang) 人坐下後,手就始終緊緊握在一起。“身體(ti) 還好嗎?”“哎呀,變老了、變老了。”她們(men) 用福州話一個(ge) 詞一個(ge) 詞地慢慢交流。“我希望鼓嶺情緣一代又一代地傳(chuan) 承下去,讓愛與(yu) 友誼生生不息。”畢樂(le) 華說。

已是耄耋之年的蒲光珠在孫女凱茜的攙扶下,努力追憶兒(er) 時記憶裏的老街舊巷。“中國是我心靈的故鄉(xiang) 。”蒲光珠出生在古田,父親(qin) 蒲天壽曾在鼓嶺開設一間小診所為(wei) 當地村民看病,也是當年福建協和醫院(現福建醫科大學附屬協和醫院)最後一任外籍院長。蒲光珠在中國生活12年,曾作為(wei) 小助手幫助父親(qin) 照顧病人。“小時候摔倒受傷(shang) ,當地的村民也會(hui) 幫助我處理傷(shang) 口。我們(men) 就像一家人。”蒲光珠回憶道。

再上鼓嶺,在鼓嶺夏季郵局,蒲光珠親(qin) 手給寄往美國的明信片蓋上印有“鼓嶺Kuliang”字樣的郵戳,並鄭重地把它投進郵筒。“祖輩們(men) 當年就是這樣寄信回家。這是我重回鼓嶺送給自己的珍貴禮物。”蒲光珠說,“我的祖父、父親(qin) 都曾在中國生活,如今我又帶著孫女來到中國,我們(men) 家族五代人與(yu) 中國有著割舍不斷的情緣。”

走過枝繁葉茂的千年柳杉,穿過青石鋪就的鼓嶺老街,在始建於(yu) 1914年的萬(wan) 國公益社,大家圍坐桌前共敘鼓嶺情緣,一幅穿越時光的友誼畫卷緩緩打開。

李·加德納講述了一家人和這棵千年柳杉的故事:“我的祖輩曾在樹下嬉戲,這棵千年古樹見證了他們(men) 的美好童年;1992年,加德納夫人帶走了一片掉落的柳杉樹皮,想念鼓嶺時,她總會(hui) 拿出來看一看;2018年,我與(yu) 哥哥蓋瑞·加德納重訪鼓嶺時,一起合抱了這棵老樹,珍藏起一份美好的回憶……”

聽到李·加德納的回憶,78歲的鼓嶺當地人郭功宏很激動,“我父親(qin) 給我們(men) 講過,小時候他和加德納經常一起打網球、踢足球。”他拿出加德納夫人走訪鼓嶺時與(yu) 父親(qin) 郭茂爐的合影跟大家分享。照片裏,兩(liang) 人笑容燦爛,加德納夫人還給郭茂爐留言:“很開心見到你,謝謝你邀請我來做客。”

為(wei) 尋訪祖輩在鼓嶺的故事,程呂底亞(ya) 家族後人程高登從(cong) 2005年開始走訪福州。“我的祖父、曾姑婆都非常喜愛鼓嶺,被這裏民眾(zhong) 的純樸與(yu) 熱情打動。”程高登表示,他的曾姑婆程呂底亞(ya) 曾在福州辦學育人,“曾姑婆培養(yang) 了很多當地人才,我也曾在她工作過的學校任教。我願繼續做美中交流的使者。”

友誼接力——

“鼓嶺故事是中國故事,也是美國故事,更是屬於(yu) 全人類的故事”

在鼓嶺活動現場,一頭短發的穆言靈非常活躍。她與(yu) 鼓嶺的情緣始於(yu) 2015年。那一年,穆彼得、穆言靈夫婦來到福州,遵照穆藹仁遺願將其部分骨灰撒入閩江。一天,他們(men) 在鼓嶺郵局看到一幅舊地圖,希望在上麵能找到穆藹仁曾經的居所。遺憾的是,地圖上麵所有的建築僅(jin) 標有數字序號,相關(guan) 工作人員解釋說,這些建築的具體(ti) 情況因年代久遠、資料匱乏無從(cong) 得知。夫婦倆(lia) 於(yu) 是萌發了找全這些資料、重現那段曆史的想法。

在探尋鼓嶺故事的過程中,穆言靈遇到了同樣對那段曆史非常感興(xing) 趣的華東(dong) 理工大學副教授林軼南。2016年,他們(men) 組建了一支跨國研究團隊。大家在鼓嶺現場勘測老建築;在耶魯大學、哈佛大學圖書(shu) 館翻閱資料檔案,尋找這些老房子的居住者;通過互聯網檢索聯係曾在鼓嶺居住的一些美國家庭的後人……研究團隊如同拚圖一般,相繼找到柏齡威、柯誌仁、蒲天壽、福益華、蘭(lan) 瑪利亞(ya) 等與(yu) 鼓嶺有著不解之緣的美國人士或他們(men) 的後人,塵封在檔案裏的一段段曆史逐步變成一個(ge) 個(ge) 鮮活的故事。

“研究成果非常令人欣喜和感動。我們(men) 從(cong) 未想象過會(hui) 發現如此多的感人故事。這些故事感動了很多人。”穆言靈說。如今,“鼓嶺之友”逐步發展壯大,林軼南的“古厝活化實驗室”團隊也推出文化遺產(chan) 信息大數據“鼓嶺家·譜”平台。在大家的共同努力下,目前與(yu) 鼓嶺故事相關(guan) 的文字和口述資料、圖片、實物已超過1000件,穆彼得將這些珍貴資料進行數字化歸檔。“許多年前,我們(men) 的父輩生活在鼓嶺,與(yu) 那片土地上的人們(men) 互幫互助。現在研究和回味這段曆史,我們(men) 能更真切地體(ti) 會(hui) 到人類所具有的美好情感——理解、尊重、和平、友誼和愛。”穆言靈表示。

如今,越來越多的中美民眾(zhong) 對鼓嶺的人和故事有了深入的了解,也有更多的年輕人參與(yu) 到續寫(xie) 鼓嶺情緣的隊伍中來。鼓嶺本地人郭慶大學畢業(ye) 後原本有一份不錯的工作,懷著對鼓嶺文化的熱愛和眷戀,他加入了研究團隊。林軼南研究團隊的學生不斷更替,但大家都對研究鼓嶺文化、挖掘中美友誼懷有深深的感情。鼓嶺故事也讓在北京大學對外漢語教育學院學習(xi) 的美國交換生比謝爾·唐納德著迷,“希望我今後可以為(wei) 美中人文交流做些事情,加深民眾(zhong) 之間的彼此了解,續寫(xie) 一個(ge) 個(ge) 新的友誼故事。”

“鼓嶺故事是中國故事,也是美國故事,更是屬於(yu) 全人類的故事。我希望有一天來自世界各地的孩子們(men) 能夠相約鼓嶺,一起學習(xi) 和成長,把鼓嶺故事延續下去。”穆言靈對未來充滿信心和期待。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信