中新社北京9月16日電 題:稻作文化何以成中日文化重要組成部分?

——專(zhuan) 訪北京外國語大學日籍專(zhuan) 家馬場公彥

作者 朱晨曦 蘇婧欣

稻,是人類最早馴化和栽培的糧食作物之一,全世界約一半人口以稻米為(wei) 主食。“百穀自生,冬夏播琴”,這是《山海經》中對稻的最早記載。中國在世界上最早種植並食用稻米。稻作農(nong) 業(ye) 為(wei) 中華民族的發展奠定了堅實的物質基礎,稻作文化深深融入中華文明的血液。

中日學者普遍認為(wei) ,日本的水稻是由中國東(dong) 傳(chuan) 而來。水稻經由怎樣的路徑到達日本?水稻的到來給當時的日本帶來了怎樣的變化?中日稻作文化交流給兩(liang) 國交往帶來何種啟示?圍繞上述問題,參加2023北京文化論壇的日本岩波書(shu) 店前總編輯、北京外國語大學日語學院、北京日本學研究中心副教授馬場公彥接受中新社“東(dong) 西問”專(zhuan) 訪。

江蘇省宿遷市泗洪縣,一處農(nong) 田裏的水稻。許昌亮 攝

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:中日學者普遍認為(wei) ,日本的水稻是由中國東(dong) 傳(chuan) 而來,它大概發生在什麽(me) 年代?水稻經由怎樣的路徑到達日本?水稻的到來給當時的日本帶來了怎樣的變化?

馬場公彥:正如你所說,考古學、人類文化學和農(nong) 業(ye) 學的調查與(yu) 研究普遍認為(wei) ,水稻的原始品種起源於(yu) 印度或中國雲(yun) 南,後來從(cong) 中國,特別是從(cong) 浙江和江蘇沿海地區傳(chuan) 入日本,水稻栽培技術則主要從(cong) 長江下遊地區傳(chuan) 入日本。對於(yu) 稻作技術傳(chuan) 入日本的時間,學界目前有幾種說法。可能在彌生時代的公元前3世紀左右,日本九州地區已普遍進行稻作。當時日本從(cong) 以狩獵、采集和捕魚為(wei) 主要生產(chan) 活動的繩文時代,進入了以農(nong) 業(ye) 為(wei) 主要生產(chan) 活動的彌生時代,而水稻栽培技術的傳(chuan) 入則是這一生產(chan) 方式轉變的催化劑。最近的研究發現,日本九州地區的繩文晚期遺址中有灌溉設施的痕跡,也就是說,水田耕作技術並非始於(yu) 彌生時代。目前流行的說法是,稻作技術是在繩文時代晚期和彌生時代早期傳(chuan) 入日本的。

關(guan) 於(yu) 水稻如何抵達日本,學界目前尚無定論。現時有三種說法:第一種是水稻經朝鮮半島到達日本北九州地區;第二種是水稻直接從(cong) 中國傳(chuan) 入九州地區;第三種是水稻經海路到達衝(chong) 繩,然後再到達九州地區。在目前的研究中,第一種理論得到了較為(wei) 廣泛的認可,因為(wei) 研究發現朝鮮半島的稻田遺跡與(yu) 九州地區的稻田遺跡相似。

水稻的傳(chuan) 入給當時的日本社會(hui) 帶來了巨大的社會(hui) 變革,它使日本轉入農(nong) 業(ye) 社會(hui) 和定居社會(hui) ,日本人開始過上集體(ti) 勞作的生活,家庭、親(qin) 屬、村落的概念隨之出現,部落、國家等政治製度出現,人口、產(chan) 業(ye) 和社會(hui) 製度都發生了變化。

江蘇省昆山市三聯村雙婁裏稻田,農(nong) 民駕駛植保機為(wei) 水稻噴農(nong) 藥。袁新宇 攝

中新社記者:稻作文化是與(yu) 稻作農(nong) 業(ye) 相伴出現的有關(guan) 衣食住行的風俗文化,年糕文化便是稻作文化之一。中日兩(liang) 國都有年糕,它們(men) 在製作方法、食用方式、食用場合上有哪些異同?

馬場公彥:年糕是用穀物研磨和揉捏而成的食物,有許多不同類型。食用年糕作為(wei) 一種農(nong) 業(ye) 儀(yi) 式,是人類水稻種植史上的一個(ge) 裏程碑。中國雲(yun) 南的年糕文化非常繁榮。日本壽司一開始是用發酵大米做成的食物,據說其原型就在雲(yun) 南。關(guan) 於(yu) 食用場合,日本人會(hui) 在入學、成年、結婚等喜慶場合或傳(chuan) 統節日食用年糕。中國也有在節日吃年糕的傳(chuan) 統,但慶祝的內(nei) 容有所不同。所謂傳(chuan) 統節日,其實是由農(nong) 業(ye) 文化和氣候決(jue) 定的,而日中兩(liang) 國有著相同的季節感,所以慶祝傳(chuan) 統節日的時間並無太大區別,但慶祝活動略有不同,所吃食物也不相同。

浙江省湖州市南潯區千金鎮朝陽村,村民們(men) 加工年糕。陸誌鵬 攝

中新社記者:除年糕文化以外,中日兩(liang) 國在稻作文化上還有哪些相似之處?這種相似的風俗文化得以形成的深層原因是什麽(me) ?

馬場公彥:收獲時節的勞動歌曲、民間故事和傳(chuan) 說等都是稻作文化的內(nei) 容,農(nong) 民是這種農(nong) 耕文化的傳(chuan) 承者。中國雲(yun) 南少數民族的男女對唱傳(chuan) 統,在日本《萬(wan) 葉集》中也有出現,這是日中兩(liang) 國在稻作文化藝術性上的共通點。之所以日中兩(liang) 國會(hui) 形成相似的稻作文化,是因為(wei) 農(nong) 業(ye) 的產(chan) 業(ye) 形式決(jue) 定了人的生活方式,而農(nong) 業(ye) 本身是勞動力集中型產(chan) 業(ye) ,必然帶來人的聚集,從(cong) 而產(chan) 生家庭、村落。隻不過,日本村落是由血緣和地緣兩(liang) 種關(guan) 係結合而來,而中國村落基本上是以血緣和宗族聯係起來的。所以即使同屬農(nong) 業(ye) 社會(hui) ,日本和中國的社會(hui) 建設原則和宗教體(ti) 係也不盡相同。

安徽省合肥市廬江縣廣寒村河廣家庭農(nong) 場,農(nong) 機手操作農(nong) 機在大田裏收割早稻。左學長 攝

中新社記者:中日兩(liang) 國多次開展以稻作文化為(wei) 主題的論壇、交流活動,在您看來,稻作文化如何拉近兩(liang) 國民眾(zhong) 的心理距離?

馬場公彥:食物是人類文化的重要核心之一。為(wei) 保證食物的穩定供應,產(chan) 業(ye) 該如何運作?怎樣適應當地的自然環境?在那裏又誕生了怎樣的獨特生活文化……日中兩(liang) 國都需要從(cong) 哲學、思想文化等角度思考這些問題並相互理解,這是極其重要的一點。

通過人類如何開展農(nong) 業(ye) 活動這一問題來探討文化也是非常重要的。同樣的風土、氣候、產(chan) 業(ye) 結構,其塑造的底層文化會(hui) 有很多相似點。水稻種植就是一個(ge) 很好的例子:吃什麽(me) 食物、如何製作食物、使用什麽(me) 農(nong) 具、使用怎樣的耕作技術等等。中國的華中、華南和雲(yun) 南地區的建築與(yu) 日本農(nong) 家村落的建築有共通之處,這不僅(jin) 是形狀上的相似,我們(men) 還可以從(cong) 生活方式和文化的角度更深刻地理解它們(men) 的相同之處。

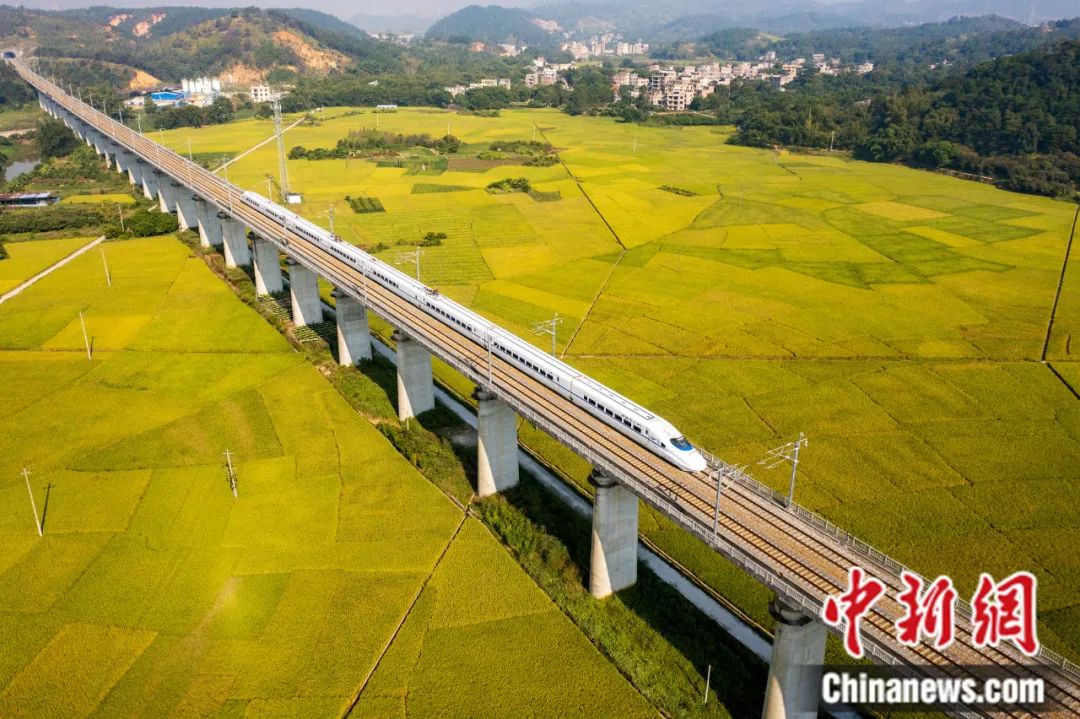

這還與(yu) 藝術有關(guan) 。稻田是美麗(li) 的,當我看到流水經過稻田時,我覺得它很美。當我看到一株金黃的稻子時,會(hui) 覺得充實。通過這種以水稻種植為(wei) 基礎的景觀,人們(men) 形成了一種故鄉(xiang) 意識,這是日中兩(liang) 國都有的。與(yu) 農(nong) 業(ye) 相關(guan) 的視覺、聽覺等五感所帶來的美感和平靜是這種意識產(chan) 生的重要因素。

廣西梧州市龍圩區大坡鎮河步村,一列動車穿行於(yu) 金色稻田。何華文 攝

中新社記者:中日稻作文化交流給中日文化交流帶來何種啟示?

馬場公彥:農(nong) 業(ye) 技術人員之間可以交流,從(cong) 事糧食及其他生活文化方麵的人文學者之間也可以交流。水稻種植是一種基礎文化,日中兩(liang) 國的農(nong) 業(ye) 文化有許多相似之處,有很大的交流空間。追溯曆史,隨著水稻從(cong) 中國傳(chuan) 入,人們(men) 也一定隨之而來。在大眾(zhong) 的認知中,日本接受了很多儒家思想和中國詩歌,但這些是中國北方中原地區的文化。但當你想到日本的水稻種植時,就會(hui) 發現它與(yu) 中國長江以南有著密切的聯係。長江文明是中國的另一種文化,日本人對以水稻種植為(wei) 基礎的長江文明有一種親(qin) 近感和興(xing) 趣。因此,除儒家思想、中國文學和其他先進的精神文化之外,日本的生活和文化也植根於(yu) 長江文明。關(guan) 於(yu) 這些問題,以水稻種植為(wei) 切入點進行研究也是一個(ge) 不錯的方向。

村民駕駛插秧機在江蘇省泰州市顧高鎮塘橋村栽插水稻秧苗。湯德宏 攝

中新社記者:您如何看待北京文化論壇的舉(ju) 行?

馬場公彥:過去三年,人們(men) 的來往因疫情戛然而止。去年是日中邦交正常化50周年,今年是《日中和平友好條約》簽署45周年,但日中關(guan) 係的前景卻不明朗,兩(liang) 國的學術交流也沒有恢複到之前的狀態。放眼世界,自由貿易體(ti) 係正在遭受保護主義(yi) 的衝(chong) 擊,此時此刻,為(wei) 了人類的和平與(yu) 可持續發展,知識與(yu) 文化交流就變得尤為(wei) 重要,文化論壇、科技交流和媒體(ti) 合作將非常有意義(yi) 。在這種情況下,重新探討中國文化、中華文明和各國文化傳(chuan) 統之間的共性就顯得非常重要。通過從(cong) 各個(ge) 角度重新探討這一點,可以在承認文化差異性的同時,以共性為(wei) 支撐創造文化共存共榮的環境,從(cong) 而促進日中兩(liang) 國的文化交流。(完)

受訪者簡介:

北京外國語大學日籍專(zhuan) 家馬場公彥。朱晨曦 攝

馬場公彥,1958年出生於(yu) 日本長野縣伊那市,岩波書(shu) 店前總編輯、北京大學外國語學院日語係外籍專(zhuan) 家。早稻田大學亞(ya) 洲太平洋研究科學術博士。1989入職岩波書(shu) 店,先後任《思想》編輯部編輯、《世界》編輯部編輯、學術一般書(shu) 編輯部主編、編輯局副部長、總編輯。2019年退休後任北京大學外國語學院日語係外籍專(zhuan) 家。主要研究領域為(wei) 東(dong) 亞(ya) 研究、中日關(guan) 係研究。著有《圍繞<緬甸的豎琴>的戰後史》《戰後日本人的中國觀——從(cong) 日本戰敗到中日複交》《現代日本人的中國觀》《播種人:平成時代編輯實錄》等。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信