【民生調查局】 編者按: 這裏是民生調查局,見人所未見,調查民生之變。關(guan) 注你想關(guan) 注的、你沒關(guan) 注的,調查你想看的、未看到的。

中新網10月16日電(中新財經記者 謝藝觀)金秋十月,正是吃螃蟹的時節,也給了不法分子可乘之機。

近期,演員孫藝洲在社交平台發文稱,“收到快遞是一張蟹卡,以為(wei) 是哪位朋友送的,掃了下覺得不對勁,又搜了搜,發現好像是詐騙!”

與(yu) 此同時,近期亦有不少網友在社交平台反映,收到來源不明的“蟹卡”快遞。一張小小的“蟹卡”,如何成為(wei) 不法分子的行騙手段?

大閘蟹沒收到,錢被騙了

前不久,家在重慶的瀟瀟(化名)收到了從(cong) 浙江嘉興(xing) 寄來的一張“蟹卡”。

由於(yu) 有多次用蟹卡提貨的經驗,看到卡的那一刻,瀟瀟就感覺有些不對,“提貨密碼怎麽(me) 會(hui) 直接露出來?”

通常來說,消費者收到正規蟹卡後,可通過卡號和密碼,自行選擇相關(guan) 的平台進行兌(dui) 換。但瀟瀟收到的“蟹卡”,要求“掃描二維碼驗證,禮卡激活後方可使用”。

瀟瀟收到的蟹卡。

好奇的瀟瀟用另外一個(ge) 沒有綁銀行卡的手機,識別了卡上的二維碼,結果顯示需要加客服微信,“這已經和正常提蟹流程不一樣了。”瀟瀟表示。之後她便選擇刪除了這位客服。

不隻是瀟瀟,近期不少人反映,收到了這種“蟹卡”。一些人收到“蟹卡”後,進行了後續操作,發現是讓其參與(yu) 刷單任務。

一位網友在社交平台分享道,在添加完對方客服後,按照客服要求提供了姓名、年齡、手機號等信息,客服核對完信息後帶其進群,群裏有一陣紅包雨,並贈送一份下午茶。

“但之後若想要獲取紅包,就需要下載APP,在裏麵做任務。次日,對方還以高額返利為(wei) 由要求充值升級高級會(hui) 員,整個(ge) 就是一場刷單騙局。”該網友稱。

10月5日,上海閔行公安分局發布的緊急預警中提到,2023年10月,崔某收到裝有印著二維碼的大閘蟹兌(dui) 換卡的快遞,其掃碼後加入微信群聊,在群聊中根據客服的引導關(guan) 注店鋪、下載聊天APP並進行刷單返利等任務,被騙2萬(wan) 元。

中新財經記者按照網友提供的信息,嚐試掃描了一張“蟹卡”的二維碼,網頁顯示,由於(yu) 包含惡意欺詐內(nei) 容,被多人投訴,已停止訪問。

從(cong) 濕巾到蟹卡,詐騙套路換了又換

網絡兼職刷單詐騙,早已不是什麽(me) 新鮮事。但以往不法分子是通過短視頻、添加社交賬號、搶紅包等途徑發布點讚、刷單等虛假兼職信息,打著“高薪、輕鬆”的旗號吸引目標群體(ti) 後實施詐騙。

近些年出現的新騙局中,不法分子則往往大範圍投遞濕巾、手機支架、保溫杯等,以領獎為(wei) 由,誘導受害人掃碼進群。前期以小額返利獲取受害人信任,後期要求受害人大額充值後,不予返還本金和返利,最終完成詐騙。

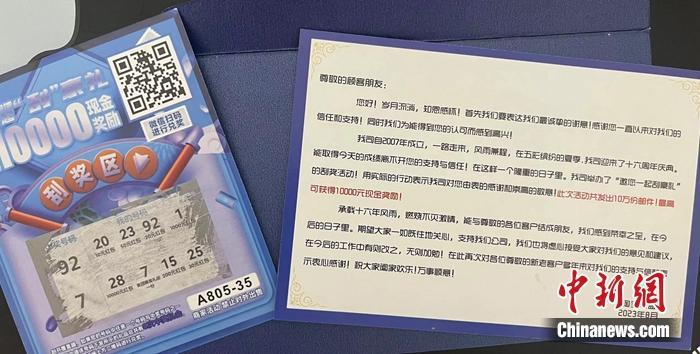

此前,不少網友曾收到快遞“驚喜盲盒”,裏麵除了小禮品還有“刮刮樂(le) ”。當時,多家平台就緊急提醒,勿掃來路不明的二維碼,以防上當受騙。

消費者收到的刮刮卡。

隨著近期不少人收到這種來源不明的“蟹卡”快遞,公安部刑事偵(zhen) 查局官方公眾(zhong) 號也專(zhuan) 門發布文章,提醒人們(men) 注意此類詐騙。

文章中提到,這是新型詐騙引流手段,騙子會(hui) 通過非法渠道獲取事主信息,通過廣發快遞的方式向事主郵寄“提蟹卡”,目的就是讓事主掃碼進群,繼而實施刷單詐騙或是投資理財詐騙。

公安部刑事偵(zhen) 查局也提示,在收到不明快遞時,要登錄官方網站查看物流信息,驗證核實包裹內(nei) 物品是否為(wei) 本人購買(mai) 。切勿掃描不明包裹內(nei) 的二維碼卡片,也不要點擊陌生鏈接填寫(xie) 銀行卡、身份證、手機號等個(ge) 人信息。

記者注意到,多地相關(guan) 部門也紛紛行動。除了發布警示,還開展入戶防詐宣傳(chuan) 等,以避免居民陷入新型蟹卡詐騙圈套。

對此,中國人民大學法學院教授劉俊海認為(wei) ,除了提醒消費者不要相信“天上掉餡餅”的好事,公安機關(guan) 也要加大打擊力度,對以“蟹卡”為(wei) 噱頭進行詐騙的,依法立案偵(zhen) 查,盡快查明犯罪事實,依法追究刑事責任,保護好受害者的合法權益。

個(ge) 人隱私信息為(wei) 何被“印”在快遞單上?

雖然網絡詐騙被密集打擊,但這些年快遞類電信網絡詐騙層出不窮,也暴露出用戶隱私泄露的痼疾。

雖然瀟瀟由於(yu) 警惕性高,沒有陷入“蟹卡”圈套,但她疑惑,自己的信息是怎麽(me) 被泄露的,“我為(wei) 了保護個(ge) 人隱私,網購從(cong) 來用的都是昵稱,對方是如何得知我的全名和家庭住址的?”

發生這件事後,瀟瀟現在懷疑,自己的個(ge) 人信息是不是被賣了。記者嚐試撥打瀟瀟收到的快遞單上的寄件人電話,發現電話已關(guan) 機。

公安部刑事偵(zhen) 查局在前述文章中也提到,騙子通過互聯網黑灰產(chan) 業(ye) 鏈獲得潛在受害人的信息,包括姓名、地址等。這些信息可能在各種網購環節中泄露。

之前引起關(guan) 注的“圓通速遞40萬(wan) 條快遞用戶信息泄露”事件中,就是快遞公司的“內(nei) 鬼”在作祟。無獨有偶,今年上海警方破獲的一起案件中,快遞公司員工高某利用工作電腦違規查詢10萬(wan) 餘(yu) 條客戶信息,以每條1元的價(jia) 格出售,共計獲利7萬(wan) 餘(yu) 元。

該如何打擊販賣用戶個(ge) 人信息的灰色產(chan) 業(ye) 鏈,讓這些新型騙局無所遁形?

劉俊海認為(wei) ,一方麵快遞公司要加強對於(yu) 寄送快遞的隱私管理,對一些隱私信息采取遮蔽手段;另一方麵消費者也要多注意個(ge) 人隱私保護。

他提到,監管部門除了要鑄造監管合力,一個(ge) 很重要的手段就是牢牢把握平台隱私信息的合規處理,即平台是如何處理個(ge) 人隱私信息的、有沒有保密手段、是否容易被黑客侵入以及有無買(mai) 賣隱私信息的可能。“平台企業(ye) 的合規處理要和監管部門的行政監管有效銜接。”

“消費者由於(yu) 處於(yu) 弱勢地位,若擁有優(you) 勢信息地位的平台不為(wei) 消費者放好哨、把好關(guan) ,不法分子和消費者的詐騙‘遊戲’就不會(hui) 結束。”劉俊海告訴記者。(完)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信