中新社成都10月17日電 題:中國科幻何以“漫遊未來”?

——專(zhuan) 訪全球華語科幻星雲(yun) 獎創始人之一楊楓

中新社記者 賀劭清

1903年,魯迅將儒勒·凡爾納的《月界旅行》由日文翻譯為(wei) 中文後,寫(xie) 道:“故苟欲彌今日譯界之缺點,導中國人群以進行,必自科學小說始。”120多年來,中國誕生了《貓城記》《小靈通漫遊未來》《飛向人馬座》《三體(ti) 》等多部優(you) 秀科幻作品。中國最早的科幻作品可以追溯到什麽(me) 時候,又經曆了哪些發展?東(dong) 西方之間科幻交流,碰撞出了哪些火花?全球華語科幻星雲(yun) 獎創始人之一、世界華人科幻協會(hui) 副秘書(shu) 長,2023年第81屆世界科幻大會(hui) 副主席、《中國科幻口述史》總策劃兼主編楊楓就此接受中新社“東(dong) 西問”獨家專(zhuan) 訪。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:科幻小說和其他小說有什麽(me) 不同?人們(men) 在談論科幻的時候,到底在談論什麽(me) ?

楊楓:科幻小說是工業(ye) 革命之後誕生的文學類型,是科學時代才能孕育出的小說。科幻小說和其他小說最大的不同,在於(yu) 科幻小說的基本定義(yi) ——隻要敘事核心是“基於(yu) 科學邏輯進行幻想”的非紀實性通俗文學,都是科幻小說。

科幻小說是在科學和技術的框架下展開的,它既樂(le) 觀地憧憬科技發展、社會(hui) 變革和人類未來,也探索科技時代人類麵臨(lin) 的倫(lun) 理、道德挑戰。

科幻最大的魅力,在於(yu) 形象生動地展現未來的各種可能性,在於(yu) 想象力的廣度和深度,能夠讓讀者以全新的視角去塑造現實,幫助我們(men) 超越已知的邊界、開拓未知的領域,可以讓人們(men) 感同身受地了解未知領域。

人們(men) 在討論科幻的時候,本質上就是在討論科學幻想的可能性和可欲性,其實也是在討論人類的未來和命運,盡管很多人並沒有意識到自己在關(guan) 心如此宏大的命題。

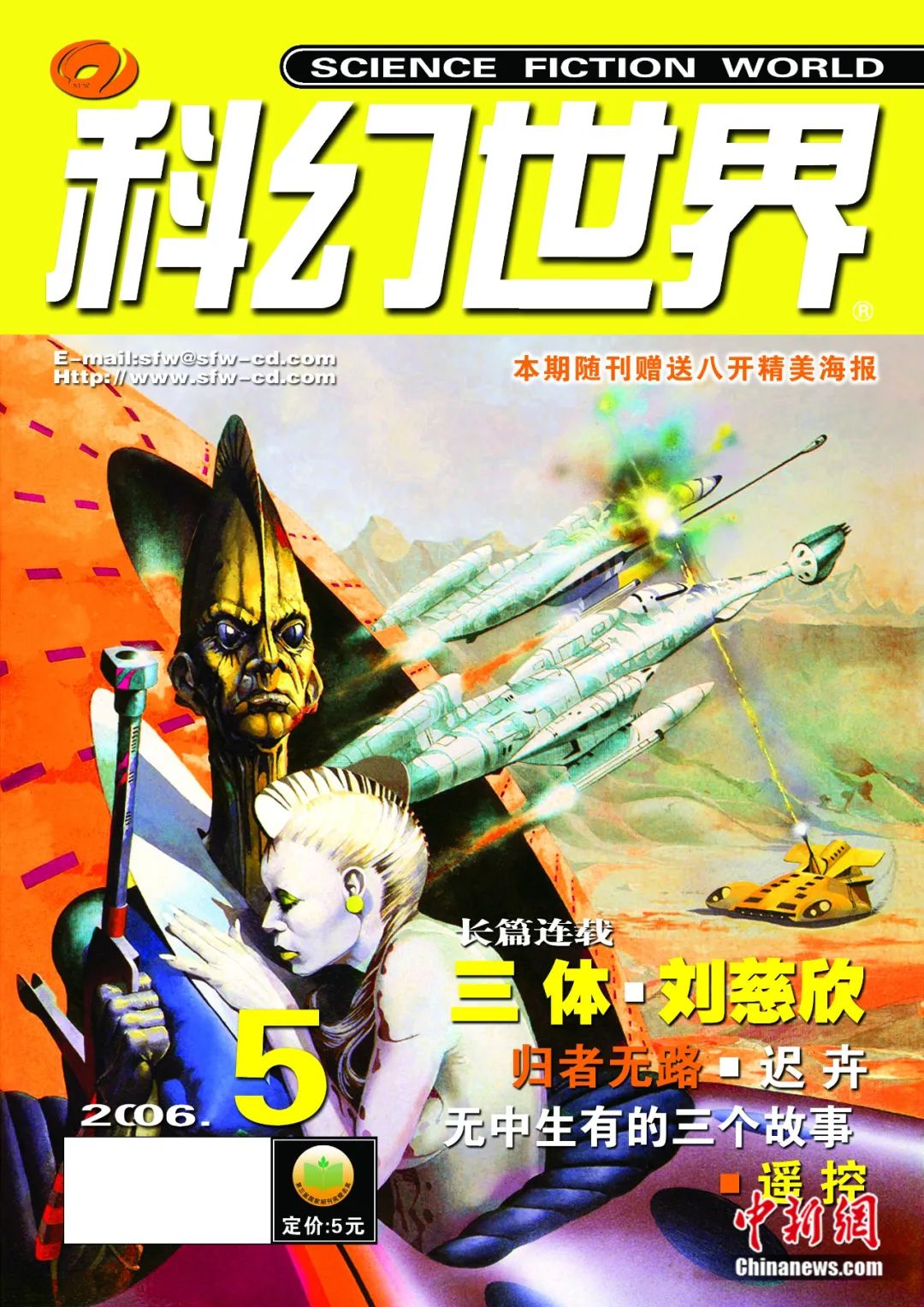

劉慈欣《三體(ti) 》在《科幻世界》發表。受訪者供圖

中新社記者:1903年,魯迅在譯完儒勒·凡爾納的《月界旅行》後寫(xie) 道:“導中國人群以進行,必自科學小說始。”中國最早的科幻小說可以追溯至什麽(me) 時候?從(cong) 魯迅譯完《月界旅行》至今的120年,中國科幻如何“飛向人馬座”?

楊楓:中國最早的科幻小說可以追溯到清末。不過,這些小說在當時一般稱為(wei) “科學小說”或“理想小說”。“科幻小說”這一稱呼是新中國成立後,從(cong) 蘇聯科幻小說中翻譯過來的。

1902年梁啟超發表《新中國未來記》,是第一篇帶有科幻元素的中國作品,小說設想60年後上海召開萬(wan) 國博覽會(hui) ,甚至浦東(dong) 崇明都成了博覽會(hui) 會(hui) 場,而這簡直像是2010年上海世博會(hui) 盛況的預言。

1904年,在《繡像小說》雜誌連載的《月球殖民地小說》,則更接近現代意義(yi) 的科幻故事。一般認為(wei) ,這是中國第一篇真正的科幻小說。不過作者僅(jin) 有“荒江釣叟”筆名存世,本人身份無從(cong) 考證,小說也在連載三十五回後半路“腰斬”,非常遺憾。

1905年,中國第一部完整的科幻小說、徐念慈所著的《新法螺先生譚》出版。但嚴(yan) 格來說,這部作品是對德國作家比爾格(又譯作畢爾格)《吹牛大王曆險記》的仿寫(xie) “同人小說”——《吹牛大王曆險記》當時的譯名就是《法螺先生譚》,且與(yu) 《新法螺先生譚》一同出版。

當然,世界各地的古代傳(chuan) 說中都不乏以智慧賢者或能工巧匠為(wei) 主角的傳(chuan) 奇故事。比如戰國時期的《列子·湯問》中就有著“偃師造人”和“扁鵲換心”這樣非常接近科幻小說的傳(chuan) 奇故事,也是當代中國科幻小說創作中經常引用的文化典故。

翻譯方麵,早在1898年梁啟超流亡日本的旅途中,就已開始翻譯日本作家柴四郎的暢銷幻想小說《佳人奇遇(記)》。魯迅先生也曾將日譯本的凡爾納名著《從(cong) 地球到月球》翻譯為(wei) 中文,取名《月界旅行》。此外,魯迅還翻譯了凡爾納的另一部名作《地底旅行》,但都對原作內(nei) 容進行了大量刪減甚至重編,幾乎可視為(wei) 一種再創作。

寫(xie) 作方麵,老舍1933年出版的《貓城記》,堪稱中國科幻最早享譽世界的名作,與(yu) 英國作家阿道司·赫胥黎出版的另一部反烏(wu) 托邦科幻名作《美麗(li) 新世界》彼此呼應,反映了一個(ge) 時代的普遍性危機。

流沙河早年也曾在《科幻世界》首任總編輯譚楷的鼓勵下,寫(xie) 出了《飛去的大鐵環》等科幻作品。女作家畢淑敏在1994年第11期《小說月報》上發表過科幻小說《教授的戒指》。“童話大王”鄭淵潔曾創作過《爆炸前的坦白》《生化保姆》等多篇科幻小說。

2016年9月17日,上海展覽中心的科普產(chan) 品博覽會(hui) 上,劉慈欣科幻小說《三體(ti) 》的主題展館受到科幻迷關(guan) 注。陳玉宇 攝

中國科幻小說的發展變化幾乎就是中國曆史的映射。清末時期,科幻小說表達著知識分子救亡圖存的願望。抗戰時期,老舍先生的《貓城記》痛斥了國民政府麵對侵略者的腐敗消極,對那個(ge) 黑暗的時代和糜爛醜(chou) 陋的社會(hui) 現實大力鞭撻。

新中國前期受蘇聯科幻影響,科幻注重青少年科學普及的趣味性,誕生了葉永烈的裏程碑式作品《小靈通漫遊未來》。改革開放初期,中國科幻伴隨經濟騰飛迎來了一個(ge) 爆炸式的短暫黃金期,出現了以《飛向人馬座》《珊瑚島上的死光》為(wei) 代表的大量優(you) 秀作品。

進入新世紀後,中國科幻重新迎來了一個(ge) 全麵發展的時期,開始基於(yu) 中國科學技術高速滲透生活的現實進行了發散式的探索思考,出現了以劉慈欣、王晉康、何夕、韓鬆為(wei) 領軍(jun) 人物,以陳楸帆、江波、寶樹、阿缺、七月、梁清散、顧適、王侃瑜、慕明等為(wei) 代表的一批具有世界影響力的優(you) 秀科幻作家。

中新社記者:西方是否有包含中國元素的科幻作品?東(dong) 西方科幻碰撞出了哪些火花?

楊楓:作為(wei) 英文版《道德經》的譯者之一,美國著名科幻、奇幻作家厄休拉·勒古恩曾在她最為(wei) 知名的“地海傳(chuan) 說”係列小說中加入了帶有道家思想元素的設定。美國著名科幻作家威廉·吉布森的代表作《神經漫遊者》中,主角們(men) 最終攻克防火牆的手段之一,就是中國製造的電腦病毒“狂”。

西方科幻影視作品中,也有很多包含中國元素的作品,如影片《銀翼殺手》中的霓虹燈和中國漢字招牌,已經成為(wei) 賽博朋克風的必備元素;美劇《螢火蟲》虛構了一個(ge) 未來星際聯盟,在未來世界,官方語言隻有英語和漢語兩(liang) 種。此外,美籍華裔科幻作家、譯者劉宇昆,也寫(xie) 下了多部帶有濃厚中國文化特色的科幻小說,比如《狩獵愉快》、“蒲公英王朝”係列小說等。

成都高校科幻社團包場觀看《流浪地球》。受訪者供圖

早在20世紀,中國科幻就零星傳(chuan) 播到西方。1989年吳定柏編選的《中國科幻選》被翻譯為(wei) 英文在美國出版;1997年出版的美國學者岡(gang) 恩教授主編的《科幻之路(第六卷)》,撰文介紹分析了中國科幻小說,並收錄了鄭文光的《地球鏡像》和葉永烈的《腐蝕》。

但這樣的文化傳(chuan) 播,大多屬於(yu) 學者推動的社會(hui) 公益活動。而近年來,《三體(ti) 》三部曲則是憑借自身的超強實力,在市場上“真刀真槍”地取得了巨大成功,征服了西方的廣大讀者。最著名的是,美國前總統奧巴馬也成了《三體(ti) 》的忠實粉絲(si) ,發郵件給劉慈欣“催更”。

2015年8月,《三體(ti) 》獲第73屆世界科幻大會(hui) 頒發的雨果獎最佳長篇小說獎,為(wei) 亞(ya) 洲首次獲得這一獎項的科幻小說。2017年6月,《三體(ti) 3:死神永生》獲得軌跡獎最佳長篇科幻小說獎。2018年11月,劉慈欣本人獲2018年克拉克想象力服務社會(hui) 獎。

劉慈欣打開突破口之後,其他越來越多的中國科幻作者如韓鬆、陳楸帆等人的作品也開始傳(chuan) 播到西方,讓更多歐美讀者領略中國科幻小說的獨特魅力。而在向外推介中國科幻小說的過程中,越來越多的個(ge) 人和新平台在其中發揮了積極作用。

以八光分文化引進的美國版科幻電子刊《銀河邊緣》為(wei) 例,這本在中國以雙月出版的科幻mook(期刊型圖書(shu) ),每期由一半翻譯小說和一半原創小說組成,其中的中文原創小說都有機會(hui) 被美國《銀河邊緣》雜誌翻譯發表。截至目前,已有程婧波、寶樹、王諾諾、萬(wan) 象峰年、付強等多位作者通過這個(ge) 平台登上美版《銀河邊緣》。

東(dong) 西方科幻小說在文化背景、主題、敘事風格和社會(hui) 意義(yi) 等方麵都存在差異,無法一概而論。總體(ti) 看,中國和西方科幻小說客觀存在的那些差異,都是基於(yu) 其所在時代和地區文化。比如說,清末科幻非常強調政論,積極幻想中國變革之後的富強;而工業(ye) 革命時代的西方科幻,則一邊讚揚人類科技生產(chan) 力突飛猛進帶來的進步繁榮,也同時對這種科技劇變導致的階級、道德等問題表達隱憂。

當代的歐美科幻受賽博朋克思潮影響較深,大量關(guan) 注科技社會(hui) 下的個(ge) 人困境與(yu) 邊界解構,而中國則更加重視科技理想主義(yi) 與(yu) 社會(hui) 現實阻力之間的摩擦矛盾。

當然,作為(wei) 科幻小說,東(dong) 西方科幻依然存在大量超越時代、地區和文化的普遍共性:都以藝術化的視角,探索人類的精神境界和未知領域,審視人類在現代社會(hui) 的科技高速發展劇變中所麵對的情感與(yu) 衝(chong) 突,展現跨越國家與(yu) 文化的普世人文關(guan) 懷,關(guan) 注科技與(yu) 人類關(guan) 係的互動、對未來世界的探索以及對人類命運和存在意義(yi) 的思考。

成都科幻大會(hui) 吉祥物。受訪者 供圖

10月18日,2023年第81屆世界科幻大會(hui) 將在成都啟幕,為(wei) 東(dong) 西方科幻交流碰撞提供了重要的機遇。這個(ge) 平台將使來自不同文化背景的科幻作家、學者和愛好者有機會(hui) 互相交流、分享創作心得和思考,必將進一步推動全球科幻文化的繁榮與(yu) 發展。(完)

受訪者簡介:

楊楓。張浪 攝

楊楓,華語科幻星雲(yun) 獎聯合創始人之一,冷湖科幻文學獎發起人之一。中國科普作家協會(hui) 科幻專(zhuan) 委會(hui) 成員,中國科幻研究中心首批特聘專(zhuan) 家,世界華人科幻協會(hui) 副秘書(shu) 長,2023年第81屆世界科幻大會(hui) 副主席,《中國科幻口述史》總策劃兼主編。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信