中新社昆明1月1日電 題:長江文化,如何由江入海奔向世界?

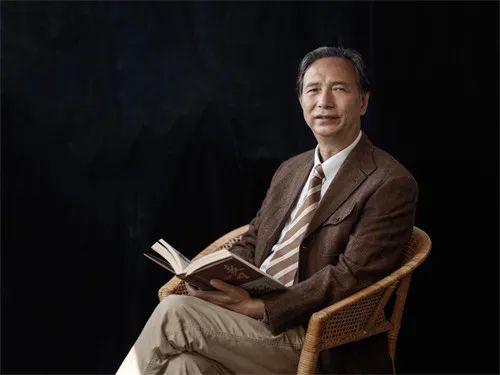

——專(zhuan) 訪湖北大學曆史文化學院特聘教授鄭曉雲(yun)

中新社記者 韓帥南

從(cong) 巴山楚水到江南水鄉(xiang) ,長江滋潤了中國的大好河山。作為(wei) 中華文明的標誌性象征之一,長江文化是如何萌芽和發展的?又是如何溝通中外、連接世界的?近日,湖北大學曆史文化學院特聘教授鄭曉雲(yun) 接受中新社“東(dong) 西問”獨家專(zhuan) 訪,對此作出解讀。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:長江文化的內(nei) 涵是什麽(me) ?

鄭曉雲(yun) :生活在長江流域的人們(men) 往往會(hui) 認為(wei) 長江文化是一個(ge) 寬泛而不易把握的概念。我認為(wei) ,長江文化是居於(yu) 長江流域的人類,基於(yu) 當地的自然地理環境,在和長江長期互動的過程中構建起來的、具有長江特征、甚至是具有長江流域獨特性質的文化現象。通過對長江的自然崇拜和文學藝術創作,在長江上修建水利設施、水上交通體(ti) 係,以及因長江構建或形成社會(hui) 組織、社會(hui) 生活、節日風俗,人們(men) 從(cong) 精神、物質、社會(hui) 等層麵形成了對長江文化的認知、認同與(yu) 感悟。因而,判斷一種文化因子是否屬於(yu) 長江文化,就要看其是否植根於(yu) 長江的自然和人文環境、具有區別於(yu) 其他大江大河文化的特征。

中新社記者:長江文化是如何萌芽和發展的?

鄭曉雲(yun) :談到長江文化的萌芽和發展,要提及兩(liang) 個(ge) 效應。

青海省果洛州,三江源國家公園美景。馬銘言 攝

一是根基效應。長江文化植根於(yu) 長江的自然環境,發展自人類與(yu) 長江自然地理環境的互動。長江流域地域廣闊、地貌形態多樣,形成了如青藏文化、滇黔文化、巴蜀文化、荊楚文化等多元的文化。長江流域內(nei) 有著30多個(ge) 世居民族,是中國民族文化最豐(feng) 富的地區之一,因此少數民族文化也是長江文化的重要內(nei) 容。

二是融合效應。長江文化,是和其他地區文化乃至其他國家文化相互影響和融合形成的。在時間上,早在三國時期,地處長江中遊的東(dong) 吳就與(yu) 南洋諸國開始了商貿往來,相互遣使,南洋諸國更是頻繁前來朝貢。在這個(ge) 時期,由於(yu) 商業(ye) 以及造船業(ye) 發達,東(dong) 吳及隨後的政權與(yu) 包括林邑國(今越南中南部)、扶南國(今柬埔寨境內(nei) )等國有了頻繁的政治和商貿交往。尤其是扶南國控製著馬來半島,與(yu) 扶南國緊密的政治和商貿交往擴大了長江中遊與(yu) 南洋諸國的交往。向西麵,東(dong) 吳、兩(liang) 晉時期與(yu) 西亞(ya) 及大秦(羅馬帝國)也有較多的來往。在空間上,隋朝在春秋戰國時期運河的基礎上修建貫通南北的大運河,讓長江與(yu) 黃河、錢塘江、淮河、海河聯通,讓文化交流突破了地域的限製,對中國的政治、經濟、文化產(chan) 生了廣泛的影響。這一切顯示了長江文化的開放性。

東(dong) 晉到北宋發生的“衣冠南渡”,讓長江文化與(yu) 黃河文化產(chan) 生了互動和交融。正是兩(liang) 條母親(qin) 河互相融合、互相影響、共同促進,推動了中華文明的進步和發展,讓中華大地成為(wei) 一個(ge) 不可分割的文化整體(ti) 。

中新社記者:長江文化與(yu) 世界其他在大河流域誕生的文化有何不同?

鄭曉雲(yun) :首先,大量的考古發現佐證了長江文化的久遠性,其起源時間不斷向前推移。例如,考古學家在浙江浦江縣上山文化遺址發現的陶片有穀殼印痕,距今約一萬(wan) 年,這說明長江至少有上萬(wan) 年的稻作曆史,這同時伴隨的也是一部文化史。

航拍重慶市巫山縣長江三峽庫區腹心。李嘉嫻 攝

其次,作為(wei) 亞(ya) 洲第一長河,長江延綿6300多公裏,幹流及支流流經19個(ge) 省份,從(cong) 青藏高原奔流向東(dong) ,哺育了不同的地域文化與(yu) 民族文化,共同構成了長江文化的豐(feng) 富性。

最後,長江文化從(cong) 古至今未曾中斷,一直延續。誕生於(yu) 數千年以前長江流域的稻作文化、玉文化、青銅文化等成為(wei) 中華文明的重要組成部分。一些誕生在長江流域的傳(chuan) 統習(xi) 俗如端午節的賽龍舟、吃粽子,也流傳(chuan) 至今。

世界上的一些大河文明誕生的年代非常早,具有久遠性。但這些大河流域文化的延續性、豐(feng) 富性都是無法與(yu) 長江文化相比擬的。如幼發拉底河與(yu) 底格裏斯河流域的蘇美爾文明在公元前4000年左右就已興(xing) 起,但如今僅(jin) 存部分考古學遺跡,未能延續至今;南美洲的亞(ya) 馬遜河與(yu) 非洲的剛果河流域擁有上千年曆史的部落文明和城市遺跡,但不論其發展的規模還是層次也不能和長江比擬。

中新社記者:從(cong) 古至今,長江文化是如何溝通中外、連接世界的?

鄭曉雲(yun) :長江自古以來就是連接中國與(yu) 世界的重要文化“動脈”。

例如,長江流域是中國最古老的桑蠶養(yang) 殖地,基於(yu) 此,大規模的絲(si) 綢生產(chan) 、加工和貿易才能形成。中國以絲(si) 綢為(wei) 紐帶,與(yu) 中亞(ya) 、歐洲等地產(chan) 生溝通、聯係,就此形成了絲(si) 綢之路。在絲(si) 綢之路貨物貿易多元化前的早中期階段,長江中下遊地區作出了關(guan) 鍵性貢獻,提供了這條貿易道路承載的核心商品。

位於(yu) 浙江寧波餘(yu) 姚的河姆渡遺址距今約7000年,是我國長江流域一處極為(wei) 重要的新石器時代遺址。許叢(cong) 軍(jun) 攝

再如,以苧麻纖維為(wei) 原料製成的布料,在千百年中為(wei) 中國老百姓提供了輕巧、廉價(jia) 的衣著原料。新石器時代的河姆渡和錢山漾遺址中,已發現苧麻繩和苧麻布的實物。隨著時間推移,苧麻的種植範圍由長江以南逐步擴大到中原各地,傳(chuan) 到歐洲各國,對人類文明的發展有著不可磨滅的貢獻。

福建省泉州市,遊客正在挑選白瓷茶具。李嘉嫻 攝

同樣誕生於(yu) 長江流域的漆器、瓷器,在傳(chuan) 入日韓、歐洲等地後都對當地產(chan) 生了深遠的影響。宋代以後,長江流域成為(wei) 中國最大的瓷器生產(chan) 區域,同時隨著海上絲(si) 綢之路貿易的展開,瓷器成為(wei) 最大宗的貿易產(chan) 品輸出海外。瓷器製造技術也在歐洲一些國家生根發芽,例如芬蘭(lan) 、葡萄牙等國都建有很多瓷器生產(chan) 工廠,青花瓷在這些國家大量生產(chan) ,作為(wei) 日常生活用品、裝飾品和大規模的室內(nei) 建築裝飾品。

從(cong) 以上的例子中可以看到,長江文化對於(yu) 海內(nei) 外從(cong) 精神文化到物質文化再到社會(hui) 文化都產(chan) 生了廣泛的影響。

中新社記者:新時代,應該怎樣講好長江故事,通過長江文化與(yu) 世界對話?

鄭曉雲(yun) :第一,從(cong) 共同關(guan) 注出發講好長江故事。氣候變化、環境保護等是世界性的難題,同樣身處大河流域的人們(men) 則關(guan) 注著大河流域的高質量發展與(yu) 可持續發展。長江文化根植於(yu) 長江流域,在人類與(yu) 長江漫長的相處中形成,能夠為(wei) 人類解決(jue) 共同關(guan) 注的問題提供借鑒和經驗。

在江蘇省如皋市下原鎮山珀小學,老師向學生普及《長江保護法》。徐慧 攝

第二,對環境的保護是人類社會(hui) 發展的時代趨勢,講好長江故事要著眼時代。長江文化的時代性決(jue) 定了:一方麵,長江的曆史文化發掘和考古發現,在學術角度上是國際關(guan) 注的熱點;另一方麵,對長江流域自然環境的保護、構建長江流域的環境友好型社會(hui) ,都是新時代長江文化的要素。

第三,應更多通過國際學術交流,講好長江故事。通過中外學者的研究合作,促進長江文化研究的中外成果互相借鑒,培養(yang) 一批有影響力、有話語權的學者,增強長江文化國際傳(chuan) 播的權威性與(yu) 說服力。(完)

受訪者簡介:

鄭曉雲(yun) ,湖北大學曆史文化學院特聘教授、中國長江文化研究院院長,曾擔任聯合國教科文組織組建的國際水曆史學會(hui) 主席,現任法國水科學院院士、聯合國教科文組織全球水博物館網絡科學顧問、中國水利博物館聯盟副主席等。近年來,他持續關(guan) 注長江水文化研究,包括長江流域高質量發展、長江大保護、長江國家文化公園建設等。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信