中新社西安3月12日電 題:商周青銅器龍紋蘊藏著何種文化內(nei) 涵?

——專(zhuan) 訪陝西師範大學曆史文化學院教授畢經緯

中新社記者 阿琳娜

中國的龍文化起源甚早,商周青銅器上的龍紋蘊含著何種文化內(nei) 涵?為(wei) 何說龍紋是商周青銅器上具有“統治地位”的紋飾?陝西師範大學曆史文化學院教授畢經緯近日就此接受中新社“東(dong) 西問”專(zhuan) 訪進行解答。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:商周青銅器上流行哪些紋飾?這些紋飾與(yu) 龍有何關(guan) 聯?

畢經緯:公元前2000年前後,中國已進入青銅時代。至商代晚期,青銅器鑄造工藝不斷進步,中國青銅文明的第一個(ge) 高峰隨之到來,並延續至西周早期。西周中期以後,青銅器應用逐漸世俗化。春秋晚期以後,青銅器的世俗化更加明顯,開始成為(wei) 貴族階層彰顯身份和財富的工具,加上鋒利的鐵質鏨刻工具普及,大量精美絕倫(lun) 的錯金銀、鑲嵌紅銅和人物畫像紋青銅器得以出現,從(cong) 而形成了中國青銅文明的第二個(ge) 高峰。戰國以後,隨著鐵器、原始瓷器和漆器的興(xing) 起,青銅器逐漸衰落。

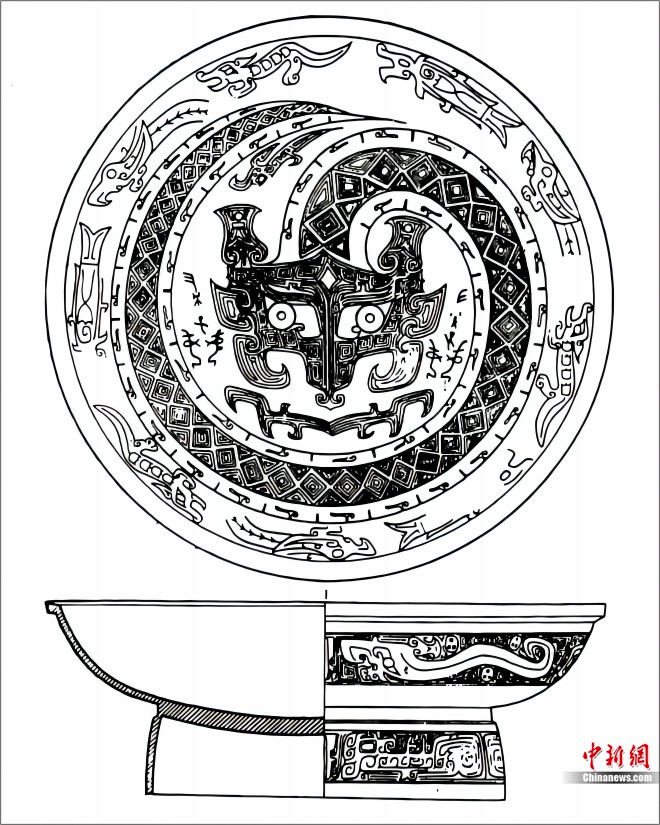

河南安陽婦好墓出土商代晚期龍紋青銅盤線圖。受訪者供圖

就目前的考古發現而言,早期的青銅器紋飾大多是簡單線條組成的幾何紋樣。商代至西周早期,青銅器上最流行的紋飾是獸(shou) 麵紋、夔龍紋和鳥紋。西周中期至春秋早期,獸(shou) 麵紋大幅度減少,而顧首龍紋增多,同時還流行新出現的竊曲紋、波曲紋、垂鱗紋和重環紋(橫鱗紋)等抽象紋樣。至春秋中期,前期流行的抽象紋樣衰落,蟠螭紋迅速流行。春秋晚期以後,除蟠螭紋繼續流行外,還盛行蟠虺紋。

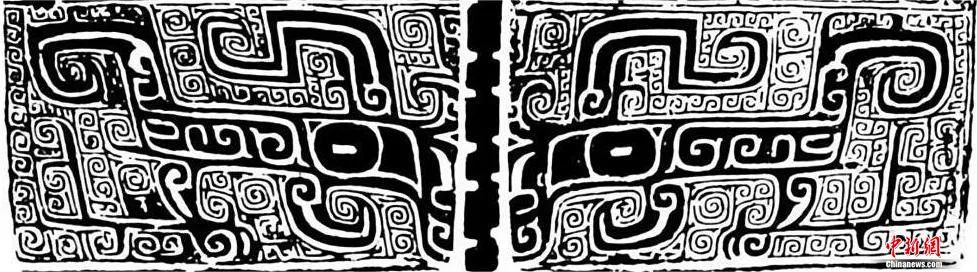

商代晚期青銅器獸(shou) 麵紋線圖。受訪者供圖

仔細觀察可發現,這些紋飾多與(yu) 龍密切相關(guan) 。除夔龍紋及由龍紋變形所形成的竊曲紋和蟠螭紋外,流行於(yu) 商代至西周早期青銅器上的獸(shou) 麵紋,實際上是兩(liang) 隻吻部向下的夔龍組成的,屬於(yu) 一首雙身的夔龍紋。西周中期以後流行的波曲紋是龍之軀幹的抽象,垂鱗紋和重環紋是龍之鱗片的抽象。春秋晚期以後流行的蟠虺紋實際上是蟠螭紋的縮小版或縮略版。

概言之,商周青銅器上最流行的九種主體(ti) 紋飾,除鳥紋外的獸(shou) 麵紋、夔龍紋、波曲紋、竊曲紋、垂鱗紋、重環紋、蟠螭紋、蟠虺紋等八種紋飾,皆與(yu) 龍紋密切相關(guan) 。

獸(shou) 麵紋簋,西周,山西考古研究所藏。孫新明 攝

中新社記者:為(wei) 何說龍紋是商周青銅上占“統治地位”的紋飾?

畢經緯:關(guan) 於(yu) 這個(ge) 問題,可以分時段來說明。

商代至西周早期,青銅器上最流行的主體(ti) 紋飾依次是獸(shou) 麵紋、夔龍紋和鳥紋,其中獸(shou) 麵紋占據絕對優(you) 勢,再加上數量較多的夔龍紋,這一時期以龍紋作為(wei) 主體(ti) 紋飾的青銅器應占大多數。

西周中期至春秋早期,青銅器上最流行的主體(ti) 紋飾依次是竊曲紋、重環紋、垂鱗紋、波曲紋、顧首龍紋和垂冠大鳥紋等六種,其中前五種與(yu) 龍紋密切相關(guan) 。

西周大克鼎頸部飾有三組對稱的變形饕餮紋,相接處有突出的棱脊,凡六出;腹部飾一條兩(liang) 方連續的大竊曲紋(即波曲紋),環繞全器一周。鼎足上部另飾有突出的饕餮形象三組。鼎耳飾有相對的龍紋。張亨偉(wei) 攝

春秋中期至戰國時期,青銅器上最流行的主體(ti) 紋飾是蟠螭紋和蟠虺紋,皆屬於(yu) 龍紋。

散虺紋簋,春秋,山西博物院藏。孫新明 攝

而且,即使在鳥紋最為(wei) 流行的商代晚期至西周早期,鳥紋的總量也遠少於(yu) 獸(shou) 麵紋和夔龍紋。不僅(jin) 如此,商周青銅器上的眾(zhong) 多立體(ti) 裝飾也與(yu) 龍關(guan) 係密切,比如兩(liang) 周時期鼎足根部的獸(shou) 麵紋、器物耳部的獸(shou) 首、器身上的鋪首與(yu) 爬龍、器蓋上的盤龍等。因此,可以毫不誇張地說,龍紋在商周青銅器主體(ti) 紋飾中占據絕對的統治地位,是中國青銅時代最重要的紋樣。

湖北隨州葉家山出土西周早期盤龍蓋青銅罍。受訪者供圖

四川廣漢三星堆出土商代晚期觚形青銅尊蓋部爬龍。受訪者供圖

龍形象的多變性,主要緣於(yu) 龍的幻想屬性。商周時期龍的形象尚未固定。《管子·水地》稱龍“欲小則化如蠶蠋,欲大則藏於(yu) 天下,欲尚則淩於(yu) 雲(yun) 氣,欲下則入於(yu) 深泉,變化無日,上下無時。”《說文·龍部》也雲(yun) “龍,鱗蟲之長,能幽能明,能細能巨,能短能長。春分而登天,秋分而潛淵。”這些記述與(yu) 商周青銅器上龍紋複雜多變的形象是相合的。

中新社記者:商周時期的青銅器紋飾為(wei) 何多與(yu) 龍相關(guan) ,這反映了商周人怎樣的觀念和思想?

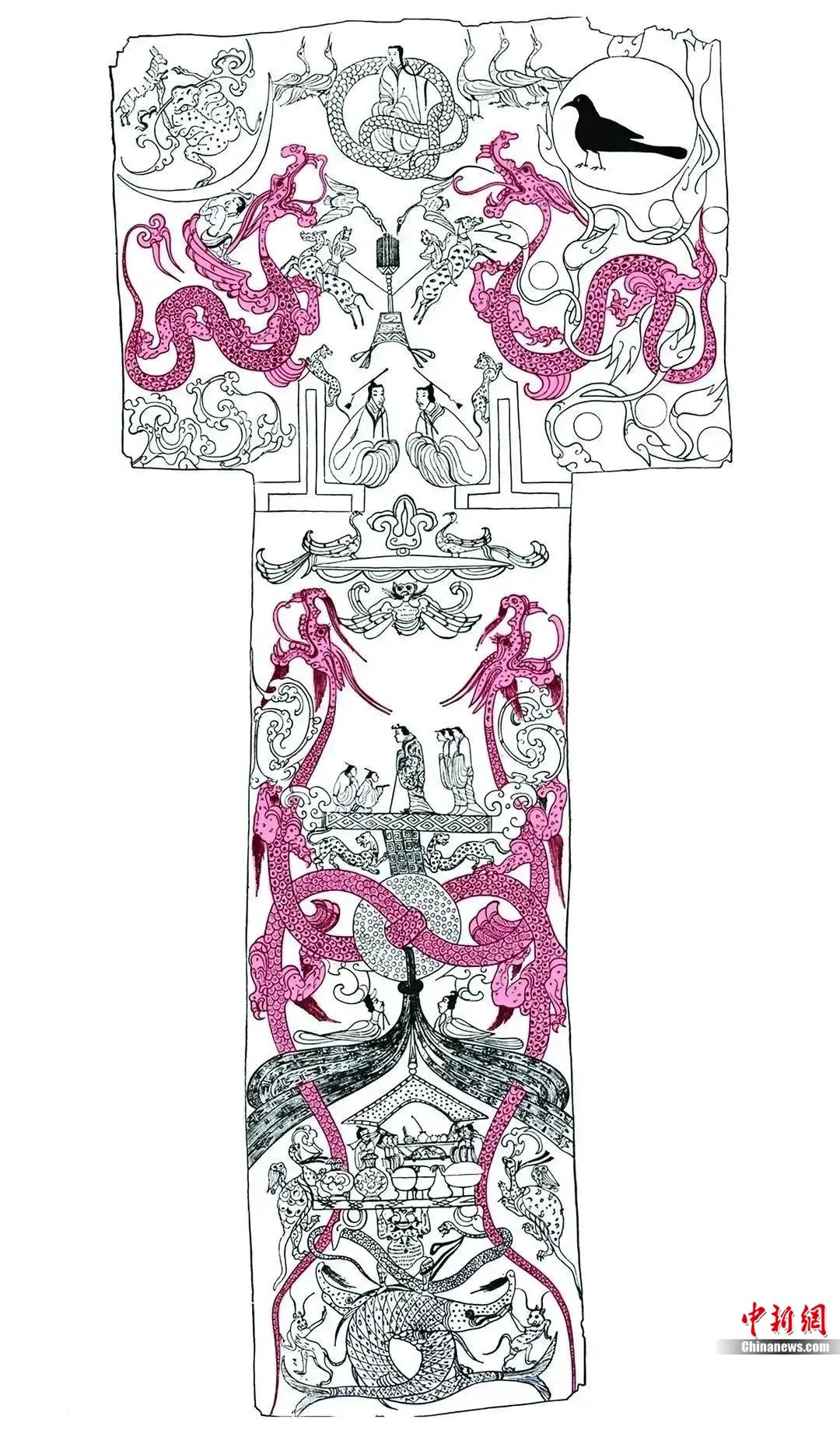

畢經緯:青銅器上的動物紋樣是溝通人與(yu) 神的媒介,這個(ge) 媒介主要是幻想出來的龍,其他動物隻是龍的輔助。原因在於(yu) :龍可大可小,可長可短,既可翱翔於(yu) 九天之外,又可沉潛於(yu) 九淵之下,具有變化萬(wan) 端、通天徹地的神性和能力,故而成為(wei) 古人溝通天地的最好媒介。這一點也可以在戰國時期的《人物禦龍帛畫》、馬王堆漢墓出土的T形帛畫以及《周易》《歸藏》《山海經》等早期文獻所記五帝乘龍升天之事得到印證。

湖南長沙馬王堆漢墓出土T形帛畫線圖。受訪者供圖

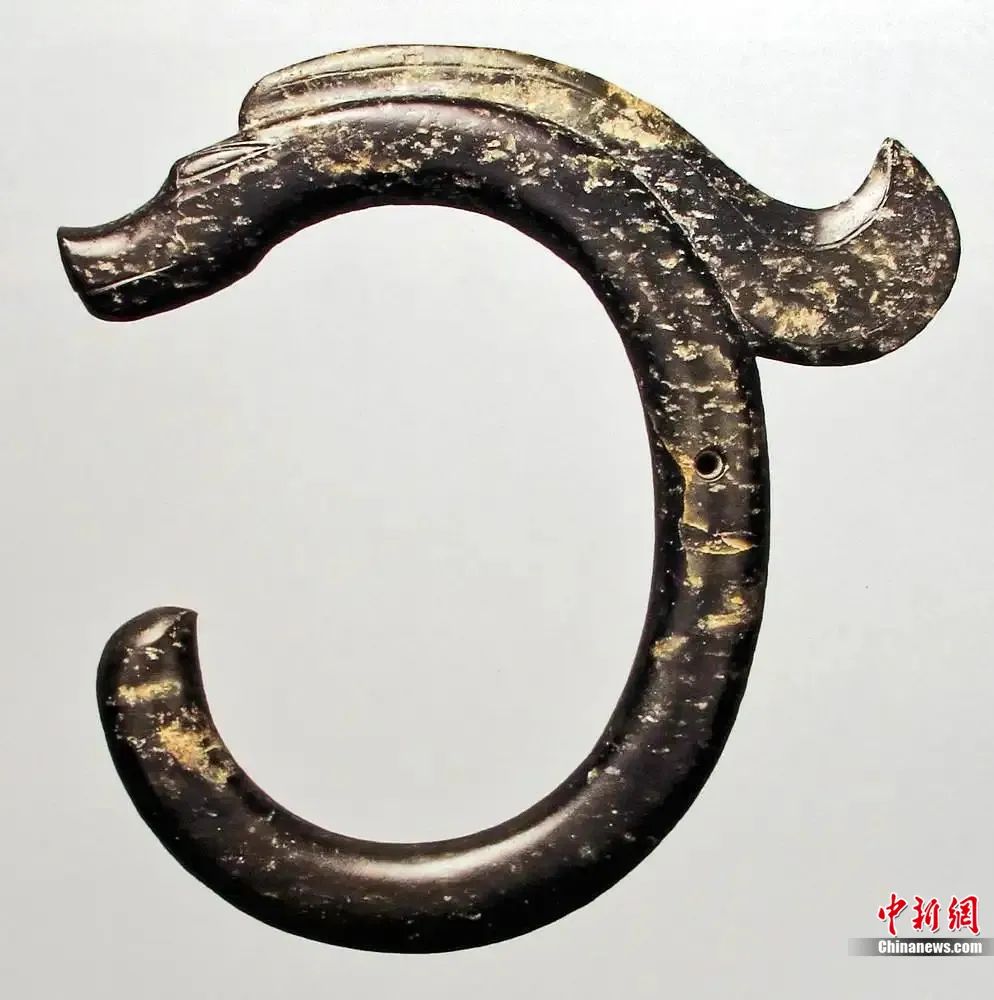

除了青銅器裝飾有大量龍紋外,商周時期的玉器、石器、骨器、象牙器等高規格禮器上也可以見到很多龍的形象。可以說,商周時期的龍紋實現了質的飛躍,成為(wei) 當時裝飾尤其是禮器裝飾的統治性題材,在龍形象的發展史上具有裏程碑式的意義(yi) 。大量龍紋裝飾在具有神聖意味的青銅禮器上,其形態變化之多、延續時間之長、所占比例之大,反映出龍在商周先民觀念中無與(yu) 倫(lun) 比的重要性和神聖性,為(wei) 之後龍成為(wei) 中華民族的標識奠定了觀念和思想基礎。

安徽阜南台家寺出土商代中期青銅龍虎尊。受訪者供圖

陝西扶風莊白窖藏出土西周中期青銅溫鼎。受訪者供圖

中新社記者:商周青銅器上的龍紋蘊含著怎樣的中華文明特征?

畢經緯:首先是連續性。中國的龍文化起源甚早,新石器時代早期就出現了成熟的龍形象,比如遼寧查海遺址興(xing) 隆窪文化時期的石塊堆塑龍、湖南高廟遺址高廟文化陶器上的龍紋,還有河南濮陽西水坡遺址仰韶文化時期的蚌殼堆塑龍、湖北焦墩遺址大溪文化時期的卵石堆塑龍、內(nei) 蒙古東(dong) 南部和遼西地區的紅山文化玉龍、山西陶寺遺址龍山文化時期的彩繪龍紋等。

內(nei) 蒙古翁牛特旗三星他拉村出土紅山文化玉龍。受訪者供圖

目前,二裏頭遺址已發現包括陶範、綠鬆石飾品、陶片在內(nei) 的數十件龍紋器物。受到早期龍文化的強烈影響,商代青銅器上的獸(shou) 麵紋和夔龍紋,是龍紋在商代青銅器上的不同表現形式。西周早期青銅器、玉器上的龍紋延續了商代晚期的特征,依然十分流行;西周中期以後的龍紋盛行如故,隻是在表現形式上有所變化。

河南偃師二裏頭出土夏代晚期綠鬆石龍形器。受訪者供圖

其次是統一性。龍是想象中的動物,現實中並不存在,但自新石器時代起,中國的很多地方都出現了龍的形象,商周時期的龍形象數量更多、分布更加廣泛,這說明龍作為(wei) 一種精神上的信仰,至遲在商周時期就已形成廣域上的文化認同,反映了中華文明具有突出的統一性。

自興(xing) 隆窪文化查海堆塑龍至今,經過8000年左右的精神“滋養(yang) ”,龍最終升華為(wei) 中華民族的精神象征、文化標識、信仰載體(ti) 和情感紐帶,體(ti) 現了中華文化的連續性和統一性。龍是中華文化史賡續不斷的見證者,龍的曆史是中華文明起源、傳(chuan) 播與(yu) 融合的曆史,也是中華民族共同體(ti) 形成的曆史。

受訪者簡介:

畢經緯,陝西師範大學曆史文化學院教授、博士生導師,考古文博係主任、國際長安學研究院考古中心主任。主要從(cong) 事夏商周考古與(yu) 青銅器以及中西青銅文明比較方麵的教學與(yu) 研究工作。主持國家社科基金項目“海岱地區商周青銅器的整理與(yu) 研究”(結項,優(you) 秀等級)、“中國古代青銅器發生學研究”(在研),參與(yu) 國家社科基金及國家文物局科研項目數項。出版《問道於(yu) 器:海岱地區商周青銅器研究》等著作4部,在《曆史研究》《考古學報》《考古》《光明日報》(理論版)等報刊發表論文40餘(yu) 篇。研究成果曾獲陝西高校人文社會(hui) 科學優(you) 秀成果一等獎、陝西省哲學社會(hui) 科學優(you) 秀成果二等獎。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信