東(dong) 經122°45′55″,北緯30°13′47″,浙江舟山群島海域。

這個(ge) 坐標,這片海域,有一段塵封了80多年的往事,這裏躺著一艘名為(wei) “裏斯本丸”的沉船,它的背後有怎樣的故事呢?

舟山普陀東(dong) 極。舟山普陀區文廣旅體(ti) 局提供

這是一段80多年前的往事

1942年10月,日軍(jun) 征用“裏斯本丸”號客貨船押運1800多名英軍(jun) 戰俘從(cong) 香港返回日本。由於(yu) 日軍(jun) 沒有在船上懸掛任何運送戰俘的旗幟或標誌,10月1日淩晨,當船行至中國浙江省舟山群島東(dong) 極海區時,“裏斯本丸”號遭遇美國潛艇的魚雷襲擊,船艙進水,整個(ge) 貨輪開始沉沒,一場悲劇產(chan) 生了。

“裏斯本丸”號(資料照片)。洪曉敏供圖

當天下午,日本驅逐艦和運輸船趕來救下日軍(jun) 官兵,但日軍(jun) 殘忍地封閉了關(guan) 押戰俘的3個(ge) 貨艙艙口。10月2日上午,最後留在船上的日軍(jun) 和船員被接走,“裏斯本丸”號船迅速下沉。英軍(jun) 戰俘設法自救,打破艙蓋,跳海逃生,仍遭到日軍(jun) 開槍阻攔,大量英俘當場遇難。

“當船在沉沒時,日軍(jun) 把關(guan) 押戰俘的三個(ge) 船艙的門封閉,企圖讓所有的戰俘隨船沉沒、葬身大海。”

——英軍(jun) 戰俘幸存者 漢密爾頓

“我剛剛爬出來,梯子就斷了,其他人都出不來了,艙裏麵有個(ge) 愛爾蘭(lan) 炮兵,我聽見他向大家大喊:我們(men) 出不去了,我們(men) 給他們(men) 唱首歌吧,於(yu) 是他們(men) 就唱了一首《去蒂珀雷裏的漫漫長路》。”

—— “裏斯本丸”事件幸存者 傑克·愛丁柏

“裏斯本丸”號沉沒(資料照片)。洪曉敏供圖

出手相救的中國漁民

而在當時,浙江舟山青浜島和廟子湖島上的漁民,幾乎都看到了即將沉沒的“裏斯本丸”。

輪船的船頭衝(chong) 天昂起,一會(hui) 兒(er) 便沉入海中。船上的物品在沉船處擴散,落水者呼喊掙紮……危急時刻,目睹沉船的舟山青浜島和廟子湖島的漁民迅速實施營救,幾乎全部出動,把所有的船隻都動員起來出海,冒著生命危險,去營救遇難的戰俘。

東(dong) 極漁民就是劃著這樣的小船出海救人的。洪曉敏供圖

據記載,那時島上生活條件非常艱苦,漁民們(men) 常年三餐不繼、半饑半飽。可出於(yu) 樸素的人道主義(yi) 精神,漁民還是拿出僅(jin) 有的糧食和衣服送給那些饑餓悲傷(shang) 、衣不蔽體(ti) 的戰俘,安排他們(men) 住宿,“那些漁民表現出了極大的仁慈”……有人還拿出了珍藏的雞蛋和魚幹。

據當地政府事後統計,當時舟山東(dong) 極漁民共從(cong) 海上救起英軍(jun) 戰俘384名。

10月3日上午,日本軍(jun) 艦包圍東(dong) 極,並登上青浜、廟子湖兩(liang) 島,武裝搜捕已經獲救的英軍(jun) 戰俘,手無寸鐵的舟山漁民還是冒死將伊文思、詹姆斯頓、法倫(lun) 斯三人藏匿起來,一星期後又成功地用小船送交中國當時的抗日武裝,後被護送至重慶,再輾轉回到英國。

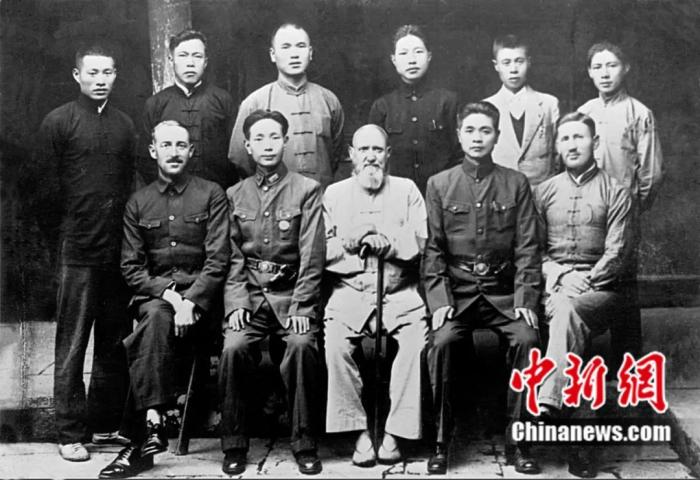

1942年10月中旬,伊文思、法倫(lun) 斯、詹姆斯頓與(yu) 中國軍(jun) 民在舟山的合影照片。洪曉敏供圖

在一封致謝舟山的信函中,退役英軍(jun) 軍(jun) 官費恩祺(Major Brian Finch)表示:舟山漁民全都是出於(yu) 自發的,抱著一顆善良的心,不分國籍和種族,在日本軍(jun) 隊的槍林彈雨下把危難中的軍(jun) 人拯救出來,這行為(wei) 令人由衷感激、敬佩及難忘。

佐敦先生致詞,感謝舟山人民的救助。洪曉敏供圖

戰爭(zheng) ,已經過去

情誼,永不褪色

盡管過去了半個(ge) 多世紀,但“裏斯本丸”事件英軍(jun) 戰俘幸存者和他們(men) 的親(qin) 屬仍然對舟山漁民念念不忘。

2005年8月,查爾斯·佐敦回到舟山,見到了當時在水裏救起他的漁民,給了一個(ge) 熱烈的擁抱。

佐敦在沉船海域向兩(liang) 個(ge) 兒(er) 子講敘當年獲救的經過。洪曉敏供圖

在“裏斯本丸”沉沒的地方,查爾斯·佐敦將一朵紅色的玫瑰拋向大海,他要告慰長眠在這裏的戰友們(men) 。戰爭(zheng) ,已經過去。

“我永遠都不會(hui) 忘記他們(men) 的。”

——查爾斯·佐敦

2005年8月,查爾斯·佐敦與(yu) 舟山東(dong) 極老漁民陳永華擁抱。洪曉敏供圖

2019年10月20日,“裏斯本丸”號英軍(jun) 戰俘後人來到了東(dong) 極鎮。他們(men) 中有的已白發蒼蒼,有的需輪椅代步,但是仍不遠萬(wan) 裏,來到中國東(dong) 部的海島,來到先人長眠的海域。

年過八旬的雪莉·班布裏奇滿頭白發,隨身帶著一個(ge) 保存完好的黑發娃娃。這是她孩童時期父親(qin) 從(cong) 香港寄給她的禮物,這也是她對父親(qin) 唯一的記憶。雪莉說,父親(qin) 的墓碑上隻有一句話——“我們(men) 推測他在戰爭(zheng) 中死在了中國東(dong) 海”。

國之交在於(yu) 民相親(qin) ,民相親(qin) 在於(yu) 心相通。

這些年來,紀念“裏斯本丸”號船營救事件的相關(guan) 活動不斷舉(ju) 辦,82年來,這種友誼,在一代代人的紀念和交往中生出新的枝蔓。

作為(wei) 民間紀念活動組織者,吳似真在2017年的紀念活動中與(yu) 幸存者丹尼斯·莫利一家結識。他們(men) 經常彼此問候,分享孩子成長照片,互贈生日禮物、新年禮物。

“雖然遠隔重洋,但我們(men) 基本每月都要聯係一次。”從(cong) 日常問候到分享孩子成長照片,再到互贈禮物,兩(liang) 家的關(guan) 係日益密切,吳似真說,“莫利的玄孫女露娜正好比我的孩子早出生6個(ge) 月。我和莫利的女兒(er) 維尼約定了,帶著孩子去英國探望他們(men) ,他們(men) 若是來舟山,也一定會(hui) 帶著露娜來。”吳似真說。

友誼的故事,在新一代身上延續,中英兩(liang) 國人民的深厚情誼,也將在無數家庭心裏埋下種子傳(chuan) 承下去,生生不息。

為(wei) 紀念“裏斯本丸”號船營救事件,英國斯塔福德郡立起了一座紀念碑,舟山也建成了一座紀念館。

“裏斯本丸”沉船事件紀念館一景。舟山市普陀區委宣傳(chuan) 部供圖

東(dong) 極鎮文化站站長、“裏斯本丸”沉船事件紀念館講解員梁銀娣的外公、舅舅等親(qin) 人曾參與(yu) 救援,“其實在東(dong) 極長大的孩子都知道這個(ge) 故事。特別是夏天晚上納涼,大人們(men) 就會(hui) 講故事,他們(men) 講了很多遍,我們(men) 聽了很多遍。”

雖然營救的故事耳熟能詳,但越是了解這段曆史,越是敬佩當時參與(yu) 營救的198位漁民。越是了解,越是感動,梁銀娣便越想將這個(ge) 故事繼續講述下去,將這份情誼傳(chuan) 承下去。

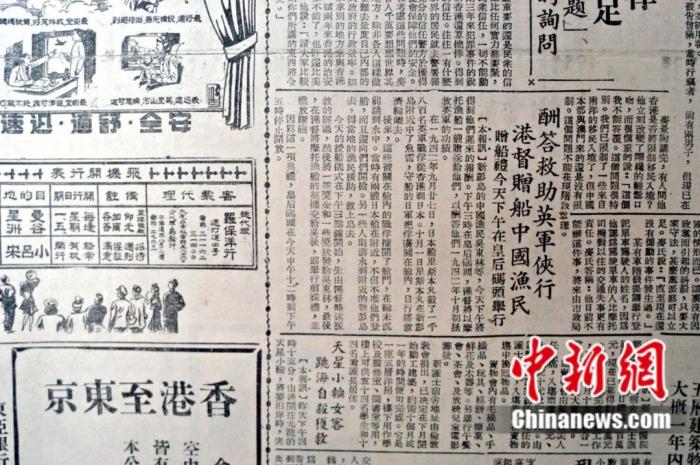

香港大公報1949年2月18日第5版。洪曉敏供圖

如今的東(dong) 極島依舊潮起潮落,伴著大海的濤聲,“裏斯本丸”沉船事件背後的人間情懷卻不止於(yu) 此……2023年,東(dong) 極曆史文化博物館已接待遊客超6萬(wan) 人次。作為(wei) 講解員,梁銀娣不止一次收到了遊客對這段曆史的驚歎,“希望我們(men) 的下一代也能了解這段曆史,踐行這份情誼,傳(chuan) 承這份精神。”

舟山東(dong) 極島風光。舟山市文廣旅體(ti) 局供圖

曆史不能忘卻。“裏斯本丸”號營救事件,不僅(jin) 是一段銘記曆史、彰顯人道主義(yi) 精神的光輝篇章,更是成為(wei) 連接中國與(yu) 世界的橋梁,讓中國的聲音傳(chuan) 得更遠、更響。

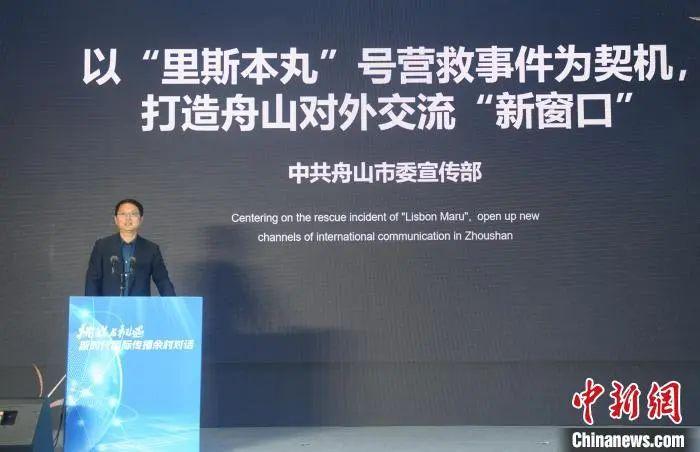

今天,由浙江大學國際傳(chuan) 播研究中心、中國新聞社浙江分社、中共安吉縣委、安吉縣人民政府、浙江傳(chuan) 媒學院浙江省傳(chuan) 播與(yu) 文化產(chan) 業(ye) 研究中心共同主辦的新時代國際傳(chuan) 播餘(yu) 村對話活動在浙江安吉餘(yu) 村舉(ju) 行。活動現場,舟山市委宣傳(chuan) 部副部長鍾傳(chuan) 宏以獨特的視角和生動的講述,分享了“裏斯本丸”號這段“永不沉沒的情誼”曆久彌新的故事。

分享現場。王剛 攝

審視當下,隨著以互聯網為(wei) 傳(chuan) 播媒介的新媒體(ti) 迅速崛起,傳(chuan) 播內(nei) 容如何直達海內(nei) 外萬(wan) 千受眾(zhong) ?

2023年8月15日,紀錄電影《裏斯本丸沉沒》在英國倫(lun) 敦進行首場點映,讓更多人更加直觀地了解這段曆史。海內(nei) 外百餘(yu) 家媒體(ti) 參與(yu) 紀錄電影《裏斯本丸沉沒》英國倫(lun) 敦點映相關(guan) 報道,刊發報道400餘(yu) 篇,全網傳(chuan) 播量超5000萬(wan) ……一組組數據見證了“裏斯本丸”號營救事件的海外“出圈”。

今天的舟山已成為(wei) 一座現代化城市,2023年,寧波舟山港的吞吐量連續15年位居全球第一。在叩問曆史的同時,鍾傳(chuan) 宏表示,舟山也將繼續深挖該營救事件的精神內(nei) 涵,促進兩(liang) 國間的人文交流,運用新媒體(ti) 技術賦能傳(chuan) 播平台,推動國際傳(chuan) 播效能提升,進一步講好“裏斯本丸”故事,講好舟山故事、中國故事。

中國新聞社(CNS1952)綜合自“學習(xi) 強國”學習(xi) 平台、中新網、人民日報等

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信