開發新資源 做強供應鏈(兩會後探落實·確保糧食安全④)

數據來源:農(nong) 業(ye) 農(nong) 村部、國家統計局

製圖:張丹峰

在山東(dong) 省榮成市愛倫(lun) 灣海域,養(yang) 殖工人駕駛滿載江蘺的舢板駛向碼頭。

王福東(dong) 攝(影像中國)

核心閱讀

“要樹立大食物觀”,這是更好滿足人民美好生活需要的深思遠慮。在確保糧食供給的同時,保障肉類、蔬菜、水果、水產(chan) 品等各類食物有效供給,缺了哪樣也不行。下一階段,要通過多途徑開發食物資源,提升供給效率,優(you) 化供給結構,實現各類食物供求平衡,更好滿足人民群眾(zhong) 日益多元化的食物消費需求。

3月6日,習(xi) 近平總書(shu) 記在看望全國政協農(nong) 業(ye) 界、社會(hui) 福利和社會(hui) 保障界的委員並參加聯組討論時指出:“要樹立大食物觀,從(cong) 更好滿足人民美好生活需要出發,掌握人民群眾(zhong) 食物結構變化趨勢,在確保糧食供給的同時,保障肉類、蔬菜、水果、水產(chan) 品等各類食物有效供給,缺了哪樣也不行。”

“要樹立大食物觀”,這是更好滿足人民美好生活需要的深思遠慮,是全方位、多途徑開發食物資源的戰略擘畫。

食物產(chan) 得出、供得優(you) 、供得多樣,在從(cong) “吃得飽”到“吃得好”的新階段,踐行大食物觀,要積極推進農(nong) 業(ye) 供給側(ce) 結構性改革,實現各類食物供求平衡,滿足人民群眾(zhong) 日益多元化的食物消費需求。

吃得多樣、吃得營養(yang) ,小餐桌需要大食物

百姓餐桌,悄然變化。

揉麵、擀皮、包餡……周末午後時光,河南省正陽縣真陽街道的王國林一家人圍坐一起,包起水餃來。“素的、肉的全都有哩!”王國林一邊熟練地包水餃,一邊介紹,“韭菜雞蛋、胡蘿卜、薺菜蝦仁,滿足了家人的不同口味。”

歡聲笑語中,在山東(dong) 省曲阜市小雪街道阮家村的“幸福食堂”裏,誌願者們(men) 為(wei) 老人們(men) 端來餐後“下午茶”——煮熟的切塊雪梨。一周的菜譜上,除了肉類、蔬菜供應,每天的水果不重樣。“我們(men) 專(zhuan) 門谘詢了醫生,設計了適合老年人的果盤子。”阮家村黨(dang) 支部書(shu) 記孔德廣說。

大食物,需要食物品類更豐(feng) 富、結構更優(you) 化。

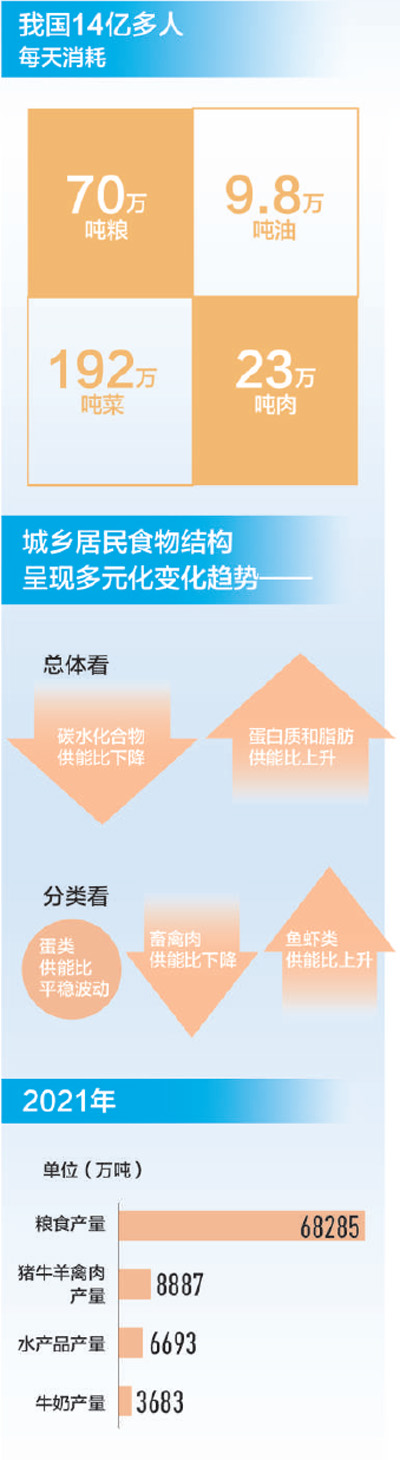

數據顯示,中國14億(yi) 多人口,每天就要消耗70萬(wan) 噸糧、9.8萬(wan) 噸油、192萬(wan) 噸菜和23萬(wan) 噸肉。“應對旺盛的食物消費需求,在裝滿米袋子的同時,肉盤子、菜籃子、果盤子也要供應給力。”河南農(nong) 業(ye) 大學食品科學技術學院院長黃現青說。

肉蛋奶等農(nong) 產(chan) 品都需要糧食來轉化,大食物觀要在確保糧食安全的基礎上保多樣。

黃現青介紹,目前我國城鄉(xiang) 居民食物結構呈現多元化變化趨勢。總體(ti) 看,碳水化合物供能比下降,蛋白質和脂肪供能比上升。分類看,蛋類供能比平穩波動,畜禽肉供能比下降,魚蝦類供能比上升。

大食物,需要食物滿足多樣化需要、個(ge) 性化需求。

臨(lin) 近中午,江西省遂川縣的郭女士,又收到縣城輕食店老板微信推送的輕食餐菜單。郭女士說,這兩(liang) 年縣裏開了不少輕食店,低脂低熱量的輕食餐很受歡迎。

食物需求側(ce) 的變化還體(ti) 現在預製菜、半成品淨菜的火熱上。生產(chan) 預製菜的“中央廚房”一頭連接產(chan) 地田頭,一頭連接居民餐桌,適應消費者多元美食需求,吃得好,吃得健康。

“預製菜的‘中央廚房’生產(chan) 方式,順應大食物發展趨勢。”中國農(nong) 業(ye) 科學院農(nong) 產(chan) 品加工研究所所長王鳳忠認為(wei) ,通過工業(ye) 化、標準化、定量化生產(chan) ,預製菜肴精算出營養(yang) 素含量,支持多樣菜譜搭配,滿足了個(ge) 性化營養(yang) 需求。

用好江河湖海林草,全方位、多途徑開發食物資源

融融春光裏,江西省大餘(yu) 縣新城鎮分水坳村赤鬆茸種植基地,一朵朵圓潤肥厚的赤鬆茸成群成簇地從(cong) 鬆樹林地裏冒出地麵,長勢喜人。“一年畝(mu) 產(chan) 650公斤左右,收入超3萬(wan) 元。”村民李君明說。

大餘(yu) 縣現有林地130萬(wan) 畝(mu) ,森林覆蓋率達76.4%。當地探索向森林要食物、要出路的綠色發展之路,目前,縣裏從(cong) 事林下經濟的農(nong) 戶有500餘(yu) 家。

發展大農(nong) 業(ye) ,才有大食物。踐行大食物觀,要向森林要食物。

中國林業(ye) 科學研究院首席專(zhuan) 家楊忠岐說,森林中多種多樣的動物、植物種子、果實或葉子中含有人體(ti) 所需的各種營養(yang) ,向森林要食物的潛力巨大。目前,全國以林下種植、養(yang) 殖、采集等為(wei) 主的林下經濟年產(chan) 值超9000億(yi) 元。

踐行大食物觀,要向江河湖海要食物。

在福建省福州市,“福州魚丸”門店吸引了不少食客。去年,福州市魚糜製品占全國市場份額50%以上。海邊船廠裏,深遠海智能養(yang) 殖裝備“閩投1號”正在火熱建造中。

“海洋中可供食用的魚、蝦、貝、藻等食物不下幾千種。”福州市海洋與(yu) 漁業(ye) 局局長童桂榮說,近年來,福州市致力於(yu) 打造“海上糧倉(cang) ”,淡水養(yang) 殖向高效生態轉,海洋捕撈向遠洋轉,水產(chan) 加工向精深轉。2021年,福州市水產(chan) 品總量為(wei) 297萬(wan) 噸,漁業(ye) 產(chan) 值達631億(yi) 元。

踐行大食物觀,要向設施農(nong) 業(ye) 要食物。

菜園像工廠,菜地沒有土,管理靠電腦……在江蘇省宿遷市宿城現代農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 園,一座座溫室大棚鱗次櫛比,棚內(nei) 小番茄、彩椒、小黃瓜等果蔬長勢喜人,智能感知遙控技術、雲(yun) 智能水肥一體(ti) 機,實現自動控製溫室內(nei) 溫度、光照、水肥。

“大食物觀,已經融入現代農(nong) 業(ye) 園發展。”宿城現代農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 園管委會(hui) 副主任張剛介紹,目前,園區以設施蔬果及種子種苗為(wei) 主導產(chan) 業(ye) ,著力培育新型農(nong) 業(ye) 經營主體(ti) ,大力推進農(nong) 業(ye) 科技創新。園區現有國家地理標誌產(chan) 品3個(ge) ,培育綠色有機農(nong) 產(chan) 品37個(ge) ,優(you) 質果蔬種植麵積25.3萬(wan) 畝(mu) ,年產(chan) 值30億(yi) 元以上。

唱好“林草戲”,念好“山海經”,要在保護好生態環境的前提下,從(cong) 耕地資源向整個(ge) 國土資源拓展,從(cong) 傳(chuan) 統農(nong) 作物和畜禽資源向更豐(feng) 富的生物資源拓展。

“可以通過發展植物肉、單細胞蛋白等新技術,有效挖掘生物量資源潛力,全方位向植物、微生物等生物資源‘要食物’。”王鳳忠說。

提高供給質量和效率,實現各類食物供求平衡

走進河南省永城市麥客多食品有限公司廠房,香氣撲鼻。生產(chan) 線上,工人正在開足馬力生產(chan) 手撕麵包、蛋糕、曲奇餅幹等休閑食品。

“靠著精深加工,一粒麥子被吃幹榨淨,變身5種糕點食品。”公司副總經理袁威說,麥子前路可提取8%生產(chan) 速凍餃子粉,中路可提取51%生產(chan) 手撕麵包專(zhuan) 用粉,後路可提取5%的薩其馬專(zhuan) 用粉,麥胚用於(yu) 生產(chan) 蛋糕幹,麩皮用來生產(chan) 雜糧餅幹。

河南省依托“糧頭食尾”“農(nong) 頭工尾”,越來越多的農(nong) 產(chan) 品正華麗(li) 變身。如今,我國老百姓的餐桌上,1/4的饅頭、3/5的湯圓、7/10的水餃產(chan) 自河南。從(cong) 專(zhuan) 一加工小麥粉到生產(chan) 手撕麵包、海綿蛋糕等多種產(chan) 品,永城的麥香飄向國內(nei) 大中型超市、商場。

發展大產(chan) 業(ye) ,才有大食物。踐行大食物觀,要延長食物產(chan) 業(ye) 鏈,優(you) 化供給質量。

延伸糧食全產(chan) 業(ye) 鏈,還要優(you) 化供給體(ti) 係,在更高層次上實現食物供需動態平衡。黃現青說:“大食物離不開大農(nong) 業(ye) ,順應百姓營養(yang) 健康需求,要在種植、收獲、倉(cang) 儲(chu) 、加工、銷售等各環節全麵發力,確保食物供得上、供得優(you) 。”

“綠色優(you) 質農(nong) 產(chan) 品越來越受到人們(men) 歡迎,打造高品質、有口碑的金字招牌勢在必行。”王鳳忠表示,要通過選育優(you) 質品種等手段改善糧食作物品質,提升綠色優(you) 質農(nong) 產(chan) 品比重,推動農(nong) 業(ye) 向營養(yang) 品質型轉型升級。

做強供應鏈,提升供給效率。

智能監測溫度、全程質量追溯……走進湖北省廣水市蔡河鎮老虎崗村蔬菜種植基地,科技感滿滿。“我們(men) 的綠色有機蔬菜訂單不斷,市場俏得很!”基地負責人夏齊江說。

農(nong) 業(ye) 農(nong) 村部農(nong) 村經濟研究中心主任金文成表示,要進一步發展智慧農(nong) 業(ye) 、訂單農(nong) 業(ye) ,增強供應穩定性。同時,通過大數據、智能物流等升級供應鏈,提高流通效率,減少不必要的浪費。

樹立並踐行大食物觀,永遠在路上。要著力加強農(nong) 業(ye) 供給側(ce) 結構性改革,提高農(nong) 業(ye) 供給體(ti) 係質量和效率,使農(nong) 產(chan) 品供給數量充足、品種和質量契合消費者需要,真正形成結構合理、保障有力的農(nong) 產(chan) 品有效供給,讓中國飯碗盛滿幸福。

《 人民日報 》( 2022年03月22日 10 版)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信