在轉型發展上率先蹚出一條新路來

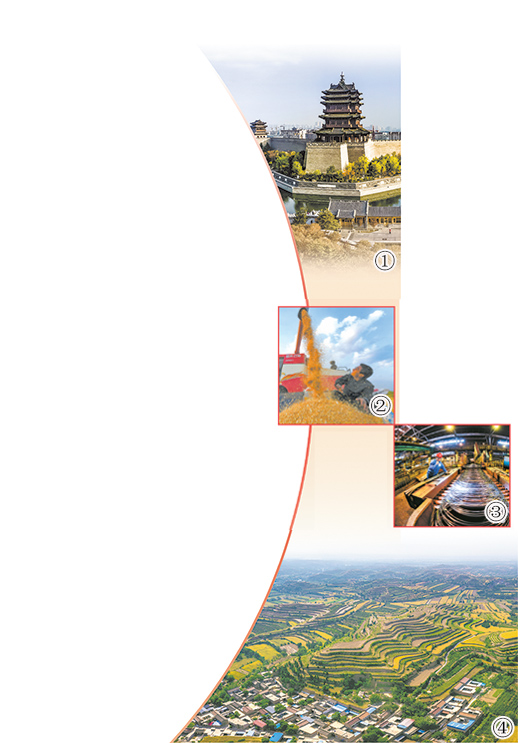

圖①:山西大同古城一角。

李鳴放攝(影像中國)

圖②:山西孝義(yi) 市高仁村,村民在收小麥。

劉亮亮攝(人民視覺)

圖③:中國寶武太鋼集團不鏽鋼線材廠生產(chan) 現場。

王旭宏攝(影像中國)

圖④:山西運城市聞喜縣郭家莊鎮七裏坡村田園風光。

楊建峰攝(影像中國)

創新引領,促進產(chan) 業(ye) 升級

本報記者 鄭洋洋

在山西潞寶興(xing) 海新材料有限公司的拉絲(si) 車間裏,一根根白色纖維在集束架上快速上絲(si) ,經過拉伸、定型、裝包等工序後,成袋的白色錦綸短纖維呈現在人們(men) 麵前……很難想象,這些纖維產(chan) 品的原材料都是來自於(yu) 該公司煤炭煉焦過程中的副產(chan) 品。

“這種產(chan) 品是用煤炭煉焦過程中的焦爐煤氣和粗苯製成己內(nei) 酰胺聚合後,再進行‘抽絲(si) ’製成的。該產(chan) 業(ye) 鏈形成後,去年為(wei) 公司增加了5億(yi) 餘(yu) 元利潤。”公司副總經理王明斌介紹,這種纖維拉伸後,一萬(wan) 米隻有1.5克重,可以廣泛應用於(yu) 服裝材料等領域。

“炭中抽絲(si) ”是山西長治市老工業(ye) 基地產(chan) 業(ye) 升級過程中的一個(ge) 典型。長治曾是一座以煤炭開發為(wei) 主的資源型城市,近年來,長治一邊積極推動傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) 轉型升級,一邊大力培育專(zhuan) 精特新企業(ye) ,同時引進上下遊配套企業(ye) ,形成了半導體(ti) 光電、先進裝備製造等新興(xing) 產(chan) 業(ye) 集群。

在山西中科潞安紫外光電科技有限公司的產(chan) 品展廳裏,一台智能消毒機器人正在工作中,底盤發出的深紫外線可以消毒殺菌,它還具有實時測溫、自動避障等功能,幾個(ge) 月前曾在冬奧會(hui) 賽場上大顯身手……公司副總經理崔永強說:“相關(guan) 部門在土地、稅收等方麵都給了我們(men) 很大支持,為(wei) 我們(men) 創新研發提供了有利條件。”

“長治市轉變發展思路,優(you) 化營商環境,2021年長治市萬(wan) 元GDP能耗下降率為(wei) 3.9%,工業(ye) 固廢綜合利用率達73.9%;全年戰略性新興(xing) 產(chan) 業(ye) 增加值增長90%,其中光伏、LED封裝及顯示屏生產(chan) 等產(chan) 業(ye) 發展尤為(wei) 突出。”長治市發改委主任王靈恩說。

網格管理,完善基層服務

本報記者 劉鑫焱 喬(qiao) 棟

今年3月,山西運城垣曲縣長直鄉(xiang) 長直村的網格輔助員常小寶在手機裏看到一條信息,內(nei) 容講的是在村東(dong) 頭耕地旁私自搭建違章建築的事情。他馬上趕到現場,拿出手機拍照,報給上級部門。執法隊員根據定位,先操縱無人機到現場核實,隨後到達現場,最終阻止了違章建築的搭建。

今年,山西全省開展了“抓黨(dang) 建促基層治理能力提升專(zhuan) 項行動”。“我們(men) 重點抓村集體(ti) 收入提質提標、基層網格員隊伍建設、鄉(xiang) 鎮綜合執法隊伍建設等。”運城市委組織部副部長薛俊輝說。“每個(ge) 網格設立一個(ge) 黨(dang) 支部,網格員與(yu) 助理網格員一般由黨(dang) 員擔任,村和社區的黨(dang) 員也全部納入網格黨(dang) 支部,以利於(yu) 更好地開展工作。”垣曲縣委組織部部長李曉梅說。

在長直鄉(xiang) 的數字指揮大屏上,每個(ge) 村的村民戶籍及家庭信息、在外就業(ye) 情況等信息一目了然。在係統內(nei) 輸入一名村民信息,人員姓名、所在地、職業(ye) 分類等33項數據全麵呈現出來。在村民留言板上,村民的留言谘詢很快就會(hui) 得到網格員的回複。

從(cong) 跑來跑去,到網上辦理,數字賦能讓基層網格員體(ti) 係運行更順暢。“在疫情防控信息摸排和人員管理方麵,村子以前得花1天時間,現在隨時可以調取相關(guan) 資料,時間壓縮至1小時以內(nei) 。”李曉梅說,“我們(men) 已建立起網格長、專(zhuan) 職網格員、助理網格員的體(ti) 係,目前有專(zhuan) 職網格員220名、助理網格員1421名,網格員精準實現1對30到50戶,更好地打通了服務基層的‘神經末梢’,也讓群眾(zhong) 的訴求得到更有效的回應。”

數字複原,再現石窟風采

本報記者 付明麗(li)

經過一年多的籌備,天龍山石窟數字博物館將於(yu) 7月底開放。在2019年天龍山石窟數字複原展基礎上,博物館增加了多媒體(ti) 沉浸式戲劇、裸眼3D等最新數字科技展覽項目,是天龍山石窟數字化保護的又一成果。

天龍山石窟位於(yu) 太原市西山,以精美的石刻藝術聞名於(yu) 世。上世紀20年代,天龍山石窟遭到大規模盜鑿,同時,窟區岩體(ti) 受風雨侵蝕,產(chan) 生裂隙,造像不斷被風化。

2014年,天龍山石窟博物館聯合國內(nei) 外研究機構開展天龍山石窟數字複原項目。“我們(men) 需要查閱大量文獻辨別流失海外的造像,確認它們(men) 在石窟中的位置,並對三維掃描數據模型的殘缺部分和顏色進行修複。”時任太原市天龍山石窟博物館館長於(yu) 灝說。

曆時6年,修複團隊走訪海外近30座博物館,采集到108件天龍山流失造像的三維數據,完成了11座主要洞窟的數字複原。2019年,“美成天龍——天龍山石窟數字複原展”在國內(nei) 外展出,同步推出線上展,讓複原成果惠及更多人。

2021年,第八窟北壁主尊佛首回歸故土,成為(wei) 第一件回歸天龍山原屬地的流失海外文物。博物館利用3D打印技術,將佛首所在的原始石窟進行同比例還原;同時,以巨幅多媒體(ti) 高清影片、數字交互體(ti) 驗係統等形式,將石窟本體(ti) 與(yu) 被盜造像“合體(ti) ”。

眼下,博物館正在對29座洞窟、近500尊造像以及附屬文物進行數據采集工作,預計年底完成,屆時將建成天龍山石窟文物全息數字檔案。“這些資料能幫助我們(men) 更好地進行文物保護和展示工作,我們(men) 還計劃開發針對25座洞窟的AR小程序,優(you) 化遊覽體(ti) 驗。”天龍山石窟博物館館長張君平介紹。

挪出窮窩,創造美好生活

本報記者 胡 健

“真沒想到,咱還能過上這樣的好日子!”56歲的劉乃科說起現在的生活笑得合不攏嘴。

劉乃科是山西省保德縣南河溝鄉(xiang) 韓家墕村人。全縣梁峁起伏、溝壑縱橫,土地貧瘠。老劉家有9畝(mu) 地,種了玉米、土豆、穀子。一家人辛辛苦苦幹一年,一畝(mu) 地平均收益五六百元。有一年大雪,老劉不小心掉到溝裏,髖骨摔壞了,幹不了重活。正在犯愁時,保德縣對“一方水土養(yang) 不活一方人”的貧困群眾(zhong) 實施易地搬遷,韓家墕村被列入其中。2018年2月,老劉一家住進了安置小區——惠民社區。

據了解,惠民社區總共安置了124個(ge) 村的貧困群眾(zhong) ,2166戶,6583人。進了城,上了樓,今後的生活怎麽(me) 辦?這是易地搬遷群眾(zhong) 最擔心的問題。

首先要穩得住,加快讓脫貧群眾(zhong) 由村民向市民轉變。社區在一公裏範圍內(nei) 設有幼兒(er) 園和中小學,孩子們(men) 在家門口就能入園、上學;新農(nong) 合定點醫療機構進駐社區,一出門就可看病;設立老年人日間照料中心,日均可托養(yang) 150餘(yu) 人……惠民社區還設立了黨(dang) 建工作室、一站式便民服務中心等,小事不用出社區,居民生活更便捷了,心情越來越舒暢。

其次要有就業(ye) ,讓脫貧群眾(zhong) 日子一天比一天好。現在,老劉在社區做保安,愛人在附近社區做保潔,兩(liang) 人一個(ge) 月工資3300元,遠超在原來村裏的收入。此外,保德縣還不斷開拓扶貧車間、產(chan) 業(ye) 園區等就業(ye) 創業(ye) 渠道,例如發展純土豆粉條、石磨豆腐等傳(chuan) 統食品加工小產(chan) 業(ye) ,聯戶結對脫貧戶勞動力就業(ye) ,戶均收入預計上萬(wan) 元。目前,惠民社區裏有勞動力的搬遷脫貧家庭實現了每戶至少一人穩定就業(ye) ,確保脫貧家庭有穩定收入來源。

“窮了幾輩子,我們(men) 這一代總算搬出了窮山溝,日子越來越有奔頭了!”老劉發出由衷的感慨。

科技開采,釋放先進產(chan) 能

本報記者 喬(qiao) 棟

一鍵啟動203薄煤層智能化工作麵采煤設備,厚度約1米的煤層隨之滑落在輸送機上,被運往井外……7月2日,山西焦煤集團金辛達煤業(ye) 職工郭金超正在嫻熟地操作采煤設備。“以前一個(ge) 班下來,渾身都是黑的,現在穿著白襯衫上班也沒問題,很幹淨!”郭金超說,薄煤層開采效率一直是難題,但這個(ge) 智能工作麵較傳(chuan) 統工作麵效率提高約50%,工作麵切眼單班作業(ye) 人員由原來的8人減至4人。目前,該集團7座礦井應用了薄煤層智能化開采工藝和設備,已回收薄煤層資源約760萬(wan) 噸。

科技開采,為(wei) 山西省持續釋放先進產(chan) 能、保證能源供應提供了強大的支撐。近年來,山西省成立了保供專(zhuan) 班,建立和各地煤炭、電力能源企業(ye) 日報溝通製度。在電力供應上,建立預警機製督促企業(ye) 增加電煤庫存,強力推動臨(lin) 停機組恢複並網。去年,山西建成智能化采掘工作麵1000個(ge) ;今年,山西將繼續建成20座智能化煤礦、500個(ge) 智能化采掘工作麵。

在晉能控股塔山煤礦的井口處,煤炭源源不斷地從(cong) 200多米的地下通過皮帶運送到地麵。近年來,這個(ge) 年產(chan) 千萬(wan) 噸的大型單體(ti) 煤礦也進行了智能化工作麵改造。“通過井上井下的5G‘高速公路’鋪設和智能設備應用,頂煤厚度、運輸機負載等參數可以動態調整,智能巡檢機器人實現井下日常巡檢。”晉能控股集團信息化處處長匡鐵軍(jun) 介紹,該礦“千萬(wan) 噸級特厚煤層智能化綜放開采關(guan) 鍵技術及示範”項目已順利通過科技部的中期驗收,年降低人工成本千萬(wan) 元、年產(chan) 量突破1500萬(wan) 噸、頂煤回收率達90%、混矸率低於(yu) 10%。

《 人民日報 》( 2022年07月14日 10 版)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信