“蛟龍翻浪” 衝出井下煤之變

置身煤海,“蛟龍”開路,是所有煤炭人的夢想。

1982年,一位20歲剛出頭的中國礦業(ye) 大學畢業(ye) 生到煤礦實習(xi) 。

井下,近百人擠在窄小的空間裏,靠原始的“打眼放炮”手工開采,勞動強度大、作業(ye) 環境差,用工人自己的話形容,那就是“四塊石頭夾著一塊肉。”

此情此景,給初出課堂的他帶來強烈震撼。年輕的小夥(huo) 子下定決(jue) 心,一定要用自己所學,改善井下工人的作業(ye) 環境。

2014年,一套創下穩定圍岩單月進尺3088米世界紀錄的“煤海蛟龍”橫空出世。2023年,“煤海蛟龍”4.0升級換新。

曾經的少年,正是“煤海蛟龍”總設計師、中國煤炭科工集團首席科學家王虹。

工欲善其事,必先利其器。1978年,全國煤炭產(chan) 量6.18億(yi) 噸,2022年,這個(ge) 數字是45.6億(yi) 噸,煤炭產(chan) 量的跨越式提升離不開煤機技術的革新。

傳(chuan) 統的煤炭開采,掘進、支護、運輸三者分離,設備多、調度慢、井下操作人員多。“煤海蛟龍”把三者有機整合在一起,破解了掘進、支護、運輸不能平行作業(ye) 的世界級難題,為(wei) 煤炭行業(ye) 帶來新氣象、新變化。

能效之變

秋冬交替,陝北高原透出寒意。

500米井下,79米“長龍”盤踞。

黃陵礦業(ye) 二號煤礦217智能掘進工作麵,8名工人組成一個(ge) 班組進行煤炭開采。

“以前掘進作業(ye) 每個(ge) 班至少要18個(ge) 人,現在隻需8、9個(ge) 人,有了地麵遠程操作係統,下井人數比原來少多了。”煤礦副總經理楊波說。

2021年,成套化“煤海蛟龍”設備在黃陵礦業(ye) 組裝調試。(黃陵礦業(ye) 二號煤礦供圖)

在人員做“減法”的同時,能效在做“加法”。黃陵礦業(ye) 二號煤礦屬於(yu) 高瓦斯中厚煤層礦井,在這樣的地質條件下,傳(chuan) 統掘進月進尺最高在200多米,而現在可以穩定在550米。

掘進二隊隊長常哲告訴記者,有了“煤海蛟龍”輔助,月進尺普遍比原來提升2到3倍,像黃陵這樣的複雜地質條件也能提升1倍以上,可以有效緩解礦井生產(chan) 接續緊張,騰出更多時間進行備采工作麵瓦斯治理,為(wei) 采煤創造安全環境。

常哲提到的“礦井生產(chan) 接續緊張”,也稱為(wei) “采掘失調”。簡單來說,掘進與(yu) 采煤是煤礦生產(chan) 的兩(liang) 個(ge) 基本環節。掘進先行,采掘合理配合,煤礦才能正常運轉。如果掘進工程滯後,不能準備出足量的采煤工作麵,將造成生產(chan) 被動、產(chan) 量下降的狀況。

目前,我國有4000多處煤礦,每年新掘進巷道總長超過1萬(wan) 公裏。任何掘進技術上的小改進,輻射到行業(ye) ,都能帶來巨大改變。

在“割得動”“支得住”的同時,要實現“掘得快”。“提高掘進效率,更新快掘技術,這個(ge) 問題不能忽視,也不能繞著走。”王虹說。

隨著鑽錨一體(ti) 化技術的突破、自動施工和自動控製係統的運用,“煤海蛟龍”不斷刷新掘進速度。2022年3月,複雜圍岩條件下,實現月進尺856米。2022年5月,中等穩定圍岩條件下,實現月進尺2086米。

王虹表示,黃陵礦業(ye) 二號煤礦井下的這條“長龍”,並不是固定形態,所謂“有什麽(me) 馬配什麽(me) 鞍”,技術人員也會(hui) 根據地質條件進行組裝配套,目前“煤海蛟龍”最長可以達到200多米。

“煤海蛟龍”3.0版本適用範圍就拓展到了中等穩定圍岩及較複雜圍岩,而且不僅(jin) 僅(jin) 是煤礦,金礦、鉀礦等礦藏,水利建設、隧道挖掘等領域,“煤海蛟龍”也能施展拳腳。

安全之變

煤機技術人員與(yu) 煤礦工人的關(guan) 係是那樣緊密。

王虹講起一件往事,上世紀末,在研發EBJ-120TP型掘進機時,需要收集大量資料。原平頂山一礦開拓區工人蔡子章是個(ge) 有心人,他將曾經試用過的許多國外掘進機的優(you) 缺點、工藝,留心整理下來,還把工人們(men) 在井下多年工作積攢的經驗、遇到的問題一一講給研發團隊,在我們(men) 對國外先進設備知之甚少的時候,這些情況和數據,是何等珍貴……

掘進機下線,被命名為(wei) “EBJ-120TP”,其中的“T”代表研發單位中國煤炭科工集團太原研究院,“P”就代表著平頂山一礦。

曾經,EBJ-120TP型掘進機引領風潮,今天,更多煤機新麵孔發光發熱。

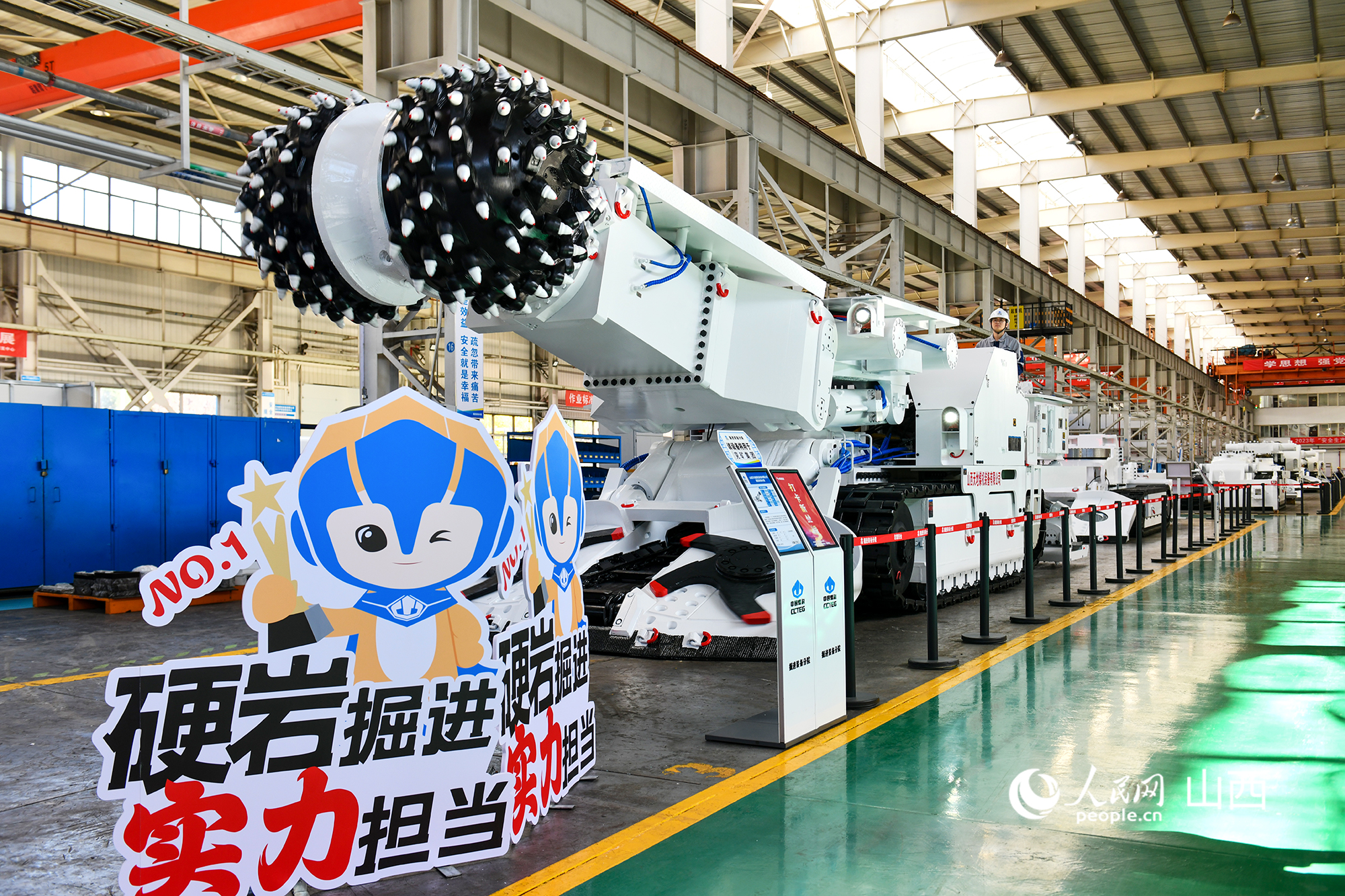

走進太原研究院彩虹基地生產(chan) 車間,一台台裝配了“鋼筋鐵骨”的大塊頭,將行走於(yu) 其間的人襯得很小。

2022年,山西原煤產(chan) 量邁入10億(yi) 噸大關(guan) ,每天約有23萬(wan) 名煤炭產(chan) 業(ye) 工人奮戰在生產(chan) 一線。滾滾“烏(wu) 金”點亮萬(wan) 家燈火,煤礦工人要付出汗水、健康,有時甚至是生命。

煤礦工人操控“煤海蛟龍”進行巷道掘進。(黃陵礦業(ye) 二號煤礦供圖)

威脅井下安全的水、火、瓦斯、煤塵、頂板被稱為(wei) “五害”。1978年全國煤礦平均百萬(wan) 噸死亡率9.713,2022年下降到0.054,讓工人遠離危險,棄用人海戰術,采用現代化設備,勢在必行。

今年,“煤海蛟龍”升級到4.0版本,智能化提升安全感。通過集群控製,設備配備了一鍵啟停、自主行走、遠程截割等功能,工人在井下作業(ye) 可以更踏實了。

太原研究院智能控製技術分院工程師王德光用3個(ge) 特點概括最新一代的 “煤海蛟龍”。

——工人距離操作設備越來越遠。從(cong) 站在設備上,到拉開距離通過遙控,再到後移至工作麵500米以上的集中控製室操控。現在,工人在地麵,甚至在雲(yun) 端也能對設備進行操作。

——井下導航係統越來越精。經過幾次迭代,最終選定了慣性導航技術作為(wei) “煤海蛟龍”的視力支撐,茫茫煤海也能精確定向。

——設備控製係統越來越準。煤機設備輕則幾十噸,重則上百噸,大量智能感知係統、路徑算法和精確控製方法,5G、大數據、雲(yun) 計算等新興(xing) 技術準確掌控著“煤海蛟龍”的一舉(ju) 一動。

觀念之變

記者問王虹總設計師,麵對競爭(zheng) 激烈的世界煤機行業(ye) ,“煤海蛟龍”的“護城河”是什麽(me) ?

“沒有哪種‘護城河’永遠寬闊,如果有的話,那就是不斷破舊、創新迭代!”

太原研究院彩虹基地生產(chan) 車間陳列的巷道掘進裝備。人民網記者 焦搏文攝

在太原研究院,首台、首套、首例;填補國內(nei) 空白、攻克世界級科技難題的字眼被反複提及。“基礎研究、核心元部件的攻關(guan) ,不做是不行的。”太原研究院黨(dang) 委副書(shu) 記、總經理宋德軍(jun) 說得堅定。

2022年,國內(nei) 首個(ge) 礦用導航技術實驗室在此建立,試驗室聚焦礦井少人化、無人化研究方向,立誌攻克“卡脖子”技術。“一個(ge) 辦法不行就再想一個(ge) 。”“一定解決(jue) 這個(ge) 難題。”“不讓問題見到第二天的太陽。”在與(yu) 科研人員交流過程中,新一輩煤炭人身上依舊閃耀著老一輩煤炭人“特別能戰鬥”的精神光芒。

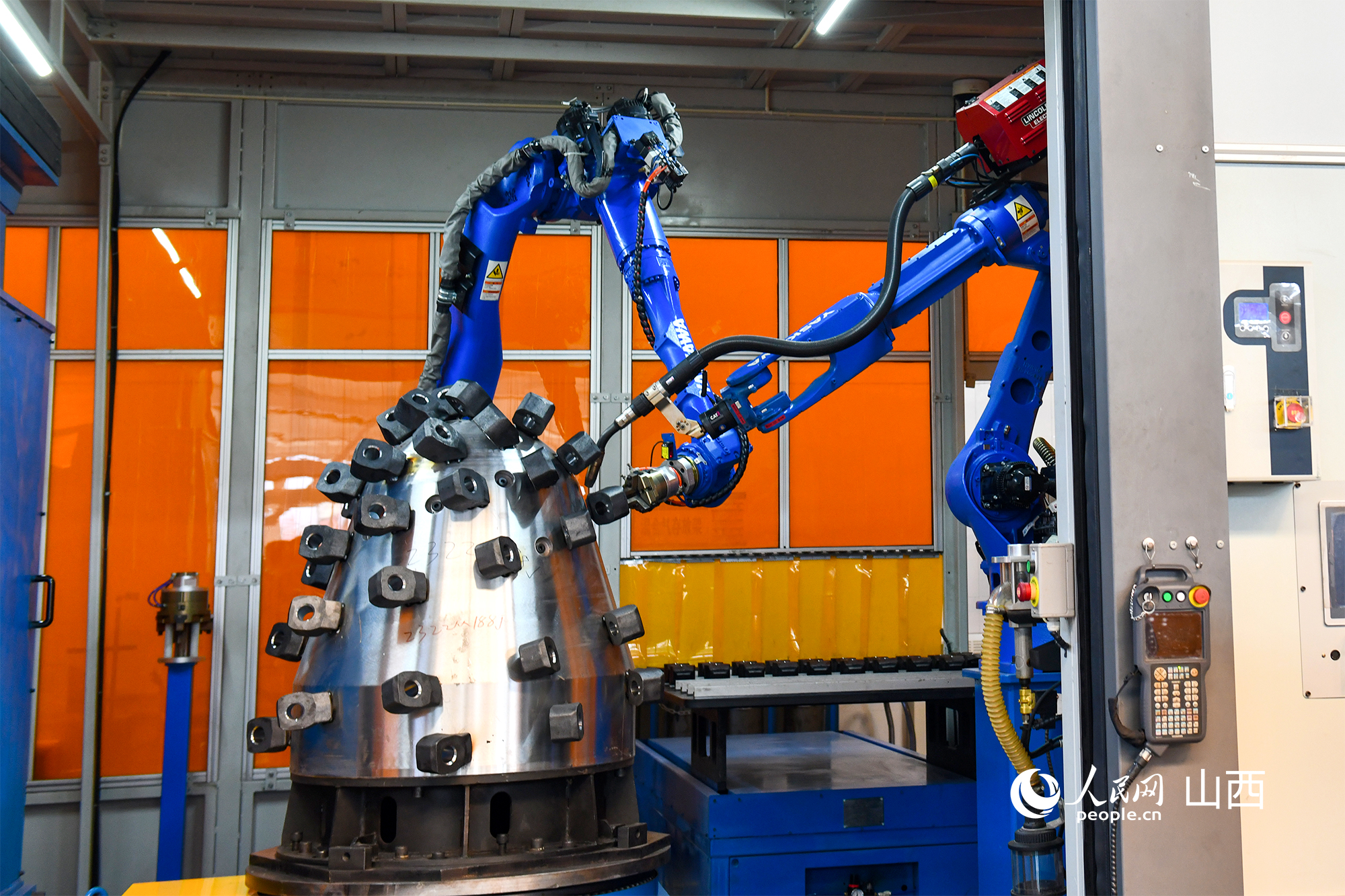

“煤海蛟龍”掘進頭智能化產(chan) 線。人民網記者 焦搏文攝

作為(wei) 山西省重點培育的高端裝備製造產(chan) 業(ye) 鏈“鏈主”企業(ye) ,太原研究院也發力帶動上下遊企業(ye) 匯聚。以機械結構件為(wei) 例,省內(nei) 就能滿足約三分之一的供貨需求,鏈上企業(ye) 隨之發展壯大。一些高端液壓、電氣元部件,一開始主要從(cong) 歐美等國家采購,近幾年已在國內(nei) 培養(yang) 了一批供應商。

論分量,也要看成色。宋德軍(jun) 說,“客觀來講,國內(nei) 供應商還是提供基礎的元部件多。但我們(men) 相信,供應商是培養(yang) 出來的,我們(men) 非常願意將數據、技術與(yu) 優(you) 質供應商共享,實現協同創新,鏈上共贏。”

圖強意縱橫,煤海煉蛟龍。

“礦井智能化、無人化是時代機遇,作為(wei) 國資央企,我們(men) 將以國家使命為(wei) 牽引,以市場為(wei) 導向,力爭(zheng) 實現行業(ye) 核心技術自主,靠差異化取勝。”宋德軍(jun) 信心十足。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信