青年流調專家每天都奔著那個100%

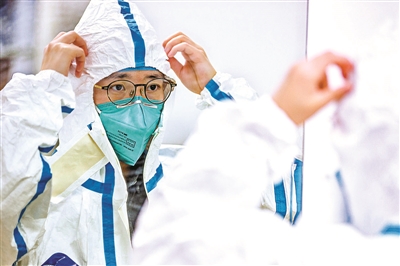

孫冰潔在開展新冠病例流調前整理個(ge) 人防護服

“晚上就睡了四個(ge) 小時。”5月3日上午,在忙碌的抗疫一線,一頭短發、個(ge) 子小小、臉色略顯蒼白的孫冰潔埋在電腦、紙張、筆記本中正在“鏖戰”。電腦旁,一杯咖啡冒著熱氣,“就靠它提神兒(er) 呢”。士力架、餅幹、小麵包、可樂(le) 、礦泉水散落在工位周圍,孫冰潔和搭檔顧凱辰兩(liang) 個(ge) 人可以不動地方地工作上幾個(ge) 小時,每當趕不上飯就隨手拿起點兒(er) 幹糧塞進嘴裏。

作為(wei) 東(dong) 城區新冠疫情流調溯源隊伍的一員,東(dong) 城區疾控中心流行病科主管醫師孫冰潔是風險點位排查組負責人。30歲出頭兒(er) 的孫冰潔年紀雖輕,卻已身經百戰。從(cong) 艾滋病防治到腸道傳(chuan) 染病管理,從(cong) 衝(chong) 鋒一線的首批流調隊員到風險點位排查組組長,她始終奮戰在傳(chuan) 染病防控工作的第一線。2021年10月,孫冰潔更是作為(wei) 市級流調隊成員,參與(yu) 了外區新冠聚集性疫情最核心的流調指揮和處置工作。如今,她已成為(wei) 了北京市百名流調專(zhuan) 家之一。

“你是誰、從(cong) 哪兒(er) 來、到哪兒(er) 去”是孫冰潔常常對流調病例發出的靈魂三問,她像偵(zhen) 探一樣尋找“見過誰、見多久、還有誰”的蛛絲(si) 馬跡,用最快的速度找到源頭,查出隱患。“5+2”、“白加黑”、“連軸轉”就成為(wei) 了她的工作常態,甚至連續工作了36小時。

曾經,東(dong) 城疾控接到某大廈有涉疫人員的報告。孫冰潔說:“晚上9點左右,我們(men) 進入大廈開始調查、采樣、處置。大廈有A、B、C、D四座樓宇,每個(ge) 樓宇20多層,共有20萬(wan) 平方米,工作人員3000多人,是個(ge) 超大型的樓宇,調查處置難度肉眼可見的大。”初步調查直到第二天淩晨4點多才完成,送檢完樣品後孫冰潔接著開始撰寫(xie) 報告、風險人群落位等後續工作。第三天又協同相關(guan) 部門人員在大廈調查了一個(ge) 通宵。經曆了40多個(ge) 小時的不眠之夜,“身體(ti) 確實非常非常疲憊,腦子也快不轉了”。但正是由於(yu) 處置及時、科學,大廈的疫情沒有再繼續蔓延,“這時就覺得辛苦的付出都是值得的”。

“目前還沒有最滿意的流調,因為(wei) 我認為(wei) 沒有完美的流調。”孫冰潔沉穩地說,其實流調不可能100%地找到所有的風險人群,但她每次都會(hui) 奔著那個(ge) 100%去努力。

讓孫冰潔高興(xing) 的是,現在的流調已經優(you) 化為(wei) 公衛、公安、工信通力合作的“三公”流調機製,“這其實是流調的一次飛躍,比起傳(chuan) 統流調,無論從(cong) 速度還是質量上,都是質的進步,加上現在的大數據、信息化、科技化手段,我相信流調會(hui) 越來越快速。”

翻開孫冰潔的筆記本,密密麻麻的字跡中混雜著許多奇怪的符號,“電話流調我習(xi) 慣於(yu) 手寫(xie) 記錄,記錄時會(hui) 用自己的邏輯和方法,便於(yu) 後續整理成流調報告。”孫冰潔說:“現在病例流調通常是一人詢問、一人錄入,這樣流調報告形成的速度更快,有利於(yu) 風險點位的快速梳理、快速排除,而且雙人流調還可以互相提醒補充,使流調更加完善。”

疫情持續了兩(liang) 年多,孫冰潔經手的疑似病例、確診病例、無症狀感染者、密切接觸者,當然還有烏(wu) 龍病例,足足有上百個(ge) 。由於(yu) 每天都離不開電話和手機,長期的高強度工作讓孫冰潔已經形成了條件反射,半夜醒了第一件事就是摸著手機先看一眼屏幕,“平均每天要打幾十個(ge) 電話”。

淩晨1時,剛剛結束疫情複盤工作會(hui) ,孫冰潔靠近窗邊環顧這座深愛的城市,一排排淺白的槐花掩映在濃密的綠葉間,風過,細碎的花瓣紛落如雨。深吸一口充滿香甜的空氣,孫冰潔說:“希望不久後能看到車水馬龍的街道、人聲鼎沸的簋街,大家像往常一樣,在這美好的城市裏享受快樂(le) 生活的每一天。” 文/本報記者 蔣若靜

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信