實現生態美產業優百姓富有機統一

水是生命之源,生產(chan) 之要,生態之基。黃河水從(cong) 黃南藏族自治州境內(nei) 緩緩流過,是黃河上遊最早孕育燦爛文化的地區之一。

黃南,因地處黃河之南而得名,母親(qin) 河黃河在離開河南蒙古族自治縣萬(wan) 頃肥美牧場後流經海南藏族自治州,轉而開山辟路,穿過險峰林立的坎布拉,又流回尖紮縣,在這百轉千回中,奔騰向前,滋養(yang) 了黃南大地,哺育了黃南兒(er) 女,孕育了燦爛文化。

治理黃河,重在保護,要在治理。要堅持山水林田湖草綜合治理、係統治理、源頭治理,統籌推進各項工作,加強協同配合,推動黃河流域高質量發展。習(xi) 近平總書(shu) 記在黃河流域生態保護和高質量發展座談會(hui) 上的重要講話,向全黨(dang) 全社會(hui) 發出了保護黃河新的動員令,為(wei) 推動黃河生態保護和高質量發展提供了根本遵循。為(wei) 此,黃南藏族自治州聚焦打造“山水黃南” ,堅持生態環境保護優(you) 先,矢誌不渝把生態環境保護作為(wei) 推進“一優(you) 兩(liang) 高”和“五個(ge) 示範省建設”的重要保障、前提和基礎,探索創新綠色發展的黃南路徑,讓良好的生態環境成為(wei) 黃南高質量發展的增長點、高品質生活的支撐點和發力點,推動生態美、產(chan) 業(ye) 優(you) 、百姓富的有機統一。

河南縣巾幗誌願服務隊開展環境整治現場。 攝影:公保安加

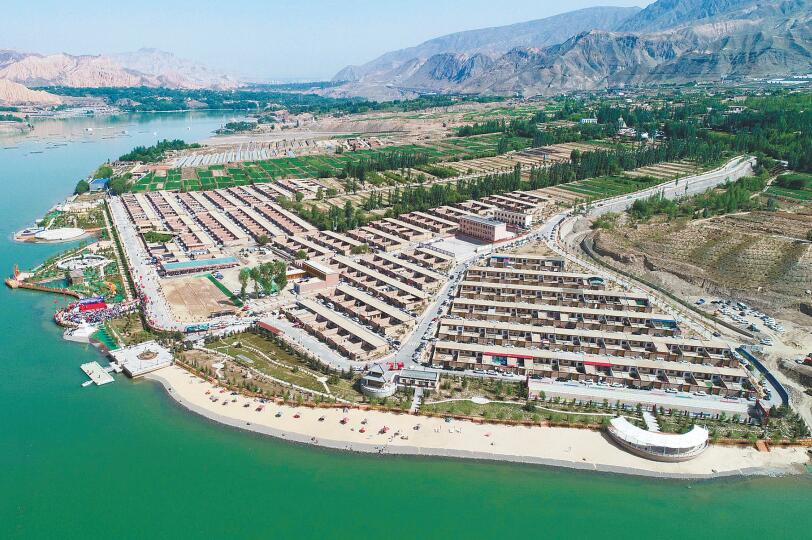

依偎在黃河旁的尖紮縣德吉村。 攝影:公保安加 張海麟

在流域,建綠色家園

黃南地處九曲黃河第一彎,是國家“兩(liang) 屏三帶”中“青藏高原生態屏障”的重要組成部分,占省內(nei) 黃河流域總麵積的14.51%,同時,作為(wei) “三江源”自然保護區腹地,全州2.21萬(wan) 平方公裏的國土麵積占三江源自然保護區總麵積的5.59%。在保護生態、涵養(yang) 水源、水土流失治理等方麵非常關(guan) 鍵,如何融入到“黃河大保護”國家戰略,至關(guan) 重要。

近年來,黃南州匯聚全社會(hui) 力量,按照分區施策、重點突破的原則,有序提升國土綠化提升三年行動,大規模開展國土綠化和生態係統一體(ti) 化修複治理,將堅持工程治理與(yu) 自然修複並重,加快山水林田湖草自然生態係統保護和修複,推進水資源保護、水汙染防治、水環境治理、水生態修複,打造黃河流域、隆務河流域兩(liang) 條綠色長廊,建設洮河濕地國家公園、澤曲河濕地公園等“五大公園” , 穩步提升水源涵養(yang) 、防風固沙、生物多樣性保護等主體(ti) 生態功能,促進黃河流域生態良性循環。

如今,黃南國土綠化取得的成果無疑是多年來最為(wei) 豐(feng) 碩的一個(ge) 時期。2017年以來,黃南州匯聚全社會(hui) 力量,按照分區施策、重點突破的原則,有序推進國土綠化提速三年行動,大規模開展國土綠化和生態係統一體(ti) 化修複治理,累計完成國土綠化13.16公頃,綠化事業(ye) 取得了曆史性突破,為(wei) 維護黃河流域生態安全、建設美麗(li) 青海做出了新貢獻。每年4月中下旬,黃南的幹部職工、農(nong) 牧民、教師和學生齊上陣,在一處處黃山溝壑展開熱火朝天的植綠戰役。今天,從(cong) 麥秀山到隆務峽近60公裏的流域,依然變成一條綠色長廊,昔日黃土裸露的同仁市東(dong) 、西山,南當山和尖紮縣南山已綠樹成林。

在流域, “闖”致富之路

發展和保護是天平的兩(liang) 端,要利用資源謀發展,更要在發展中加重保護的砝碼。黃南不僅(jin) 是黃河流域重要的生態屏障,從(cong) 另一方麵看,也是打贏脫貧攻堅戰的重要區域。如今,為(wei) 此而探索出的“生態建設+精準扶貧”已成為(wei) 黃南州精準扶貧的新引擎,人們(men) 依托生態資源優(you) 勢,正推動生態產(chan) 業(ye) 有機融合,在生態建設和脫貧致富雙贏的道路上走的無比穩健。 “我們(men) 發展了林業(ye) 苗木專(zhuan) 業(ye) 合作社,鼓勵農(nong) 民,組建了林業(ye) 苗木專(zhuan) 業(ye) 合作社63家,育苗麵積422公頃,培育了雲(yun) 杉、油鬆、圓柏、黃果、高山柳等各類苗木1900萬(wan) 株,群眾(zhong) 可以靠這個(ge) 增收300多萬(wan) 元,除此之外,還引導貧困群眾(zhong) 參與(yu) 造林綠化,每年人均能增收3000多元,落實了林草生態管護員8724名,人均年收入達到萬(wan) 元以上。 ”黃南州林業(ye) 和草原局調研員劉成邦介紹道。

黃河貫穿南北的尖紮縣,是青海省水土流失最為(wei) 嚴(yan) 重的地區之一,頻發的自然災害成為(wei) 困擾農(nong) 牧民脫貧致富的老大難問題。隨著黃河源頭生態治理加快推進,尖紮縣將生態保護與(yu) 經濟發展、脫貧攻堅相結合,傾(qing) 力推進國土綠化,加強農(nong) 田水利設施建設,實施水係流域、荒山造林等保護工程,以每年不低於(yu) 1333公頃的造林進度,將昔日荒山禿嶺化為(wei) 一片綠洲,此外,依存水資源做足“水文章”興(xing) 產(chan) 業(ye) 促發展,讓貧村困水而煥發新活力,因水而美麗(li) 富裕。

自2016年從(cong) 淺腦山區搬遷至黃河岸邊以來,尖紮縣德吉村將主要精力放到了後續產(chan) 業(ye) 發展上,依托黃河資源,大力發展鄉(xiang) 村旅遊,使其成為(wei) 了“中國最美休閑鄉(xiang) 村”和尖紮縣AAA級景區,拓寬了搬遷戶的增收渠道。如今德吉村已成為(wei) 青海旅遊頗有名氣的“打卡地” ,村民也因此實現了就業(ye) 和增收,在家門口實現了就業(ye) ,吃上了“旅遊飯” , 叩開了致富之門。從(cong) 山上搬到黃河之畔德吉村的“河景房” , 達巴一家5口開起農(nong) 家樂(le) ,隨著景區旅遊業(ye) 的發展,日子也越過越紅火,如今, 80平方米的房子經他裝修改造,已頗具“別墅”的味道。

在流域,融文化“活水”

黃南是民族文化富礦區,州府同仁市是全省惟一的國家級曆史文化名城,因此,統籌文化保護和傳(chuan) 承無疑成為(wei) 發展推動黃河流域黃南段生態保護和高質量發展的重要引擎之一。

聚焦積極推進黃河文化遺產(chan) 係統保護,深入挖掘黃河文化蘊含的民族文化、宗教文化、熱貢文化、民俗文化,加大曆史文化名城和非物質文化遺產(chan) 保護開發力度,促進黃河文化和旅遊深度融合,講好黃南“黃河故事”和充分挖掘黃南沿黃流域文化遺產(chan) 和資源潛力, 2018年以來,黃南州區域非物質文化遺產(chan) 名錄項目、不可移動文物和可移動文物等進行了全麵清查。並公布不可移動文物409處,可移動文物9145件,各級非物質文化遺產(chan) 代表性項目名錄330項,各級非物質文化遺產(chan) 代表性傳(chuan) 承人357名,建成各類非物質文化遺產(chan) 代表性項目傳(chuan) 習(xi) 中心71所、非物質文化遺產(chan) 代表性項目宣傳(chuan) 展示點32處、非物質文化遺產(chan) 代表性項目示範戶158戶,為(wei) 黃河流域文化遺產(chan) 保護利用奠定了良好基礎。

同時,黃南州積極謀劃黃河流域文化重點項目,邀請省文化和旅遊廳、省文物局專(zhuan) 家,對黃南州黃河流域文化重點項目進行現場對接,力爭(zheng) 將更多輻射帶動性強、有典型示範意義(yi) 、能夠拉動產(chan) 業(ye) 發展的重大項目納入到國家層麵的黃河流域文物保護傳(chuan) 承弘揚規劃。

目前,黃南州以黃河流域黃南段文化遺產(chan) 和文物資源為(wei) 依托,已上報文化遺產(chan) 和文物重大項目181項,規劃投資23.81億(yi) 元。其中:非遺保護重大項目71項,投資16.39億(yi) 元;文物保護重大項目110項,投資7.42億(yi) 元,項目涵蓋文化生態保護提升、非遺保護重點基礎設施建設、文物本體(ti) 保護等,為(wei) 高質量推動文旅產(chan) 業(ye) 發展注入了新動力。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

本周西藏那曲和阿裏有7~8級大風 需防範大風對交通和畜牧業的不利影響

西藏自治區氣象局10月11日發布消息,本周(10月12日至18日)西藏阿裏、那曲有明顯大風過程,最高風力達到7~8級。[詳細] -

四川紅原縣:“最美草原”走上脫貧致富之路

在脫貧攻堅戰役中,紅原縣大力協調推進科技扶貧,通過現代化的手段促進牧草業科學發展,實現牧業增效、牧民增收等目標。[詳細] -

青海“母親河”湟水水質改善 引鷺鳥嬉戲

日前,在被譽為青海人的“母親河”湟水河流經的海東市民和縣,攝影師拍攝到鷺鳥在湟水流域嬉戲的畫麵。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信