錢包鼓了,沙地綠了:西藏紮囊治沙一箭雙雕

在沙漠上開出花,這是西藏自治區山南市紮囊縣近幾年誕生的奇跡。通過治沙,當地不僅(jin) 改善了生態環境,還讓周邊原本貧窮的山村改頭換麵。

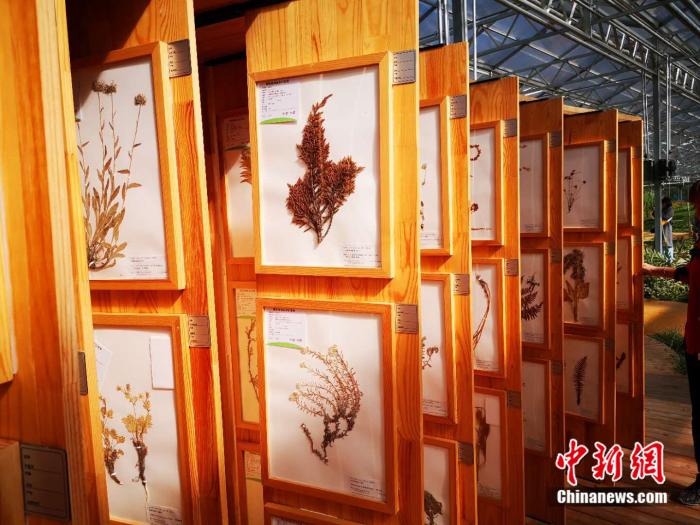

藏草萬(wan) 畝(mu) 植物種苗繁育基地內(nei) 景。 郎朗 攝

今年27歲的仁次羅布沒有讀過書(shu) ,家裏5口人,他是老大,能幫大人做事情的時候,他便開始在家種地,從(cong) 早到晚一天12個(ge) 小時在地裏勞作,可幾畝(mu) 微薄的青稞地隻能勉強滿足全家的口糧,有時候還得餓肚子。

當年,位於(yu) 雅魯藏布江北岸的山穀衝(chong) 積平原的紮囊縣,一到春天或是秋末,縣內(nei) 便會(hui) 風沙四起。當地人形容,“風沙像白馬一樣到處跑”,連附近的村民都看起來是灰蒙蒙的。

基地內(nei) 景。 郎朗 攝

這樣的情況一直持續到2016年。2016年,紮囊縣建起藏草萬(wan) 畝(mu) 植物種苗繁育基地,占地約1萬(wan) 畝(mu) ,劃分經營區域為(wei) 科技扶貧種苗科研區、科技扶貧種苗示範區、生態修複示範區。主要從(cong) 事育苗、藏藥、藏草等科技研究和種植業(ye) 務。截至2020年5月,該項目通過流轉土地8200畝(mu) ,為(wei) 村集體(ti) 經濟年創收41萬(wan) 元,覆蓋帶動178戶818人增收。每年帶動貧困戶200人長期就業(ye) ,人均年創收達到2萬(wan) 元。

基地內(nei) 景。 郎朗 攝

從(cong) 生態修複到種苗示範,這是一片紮根在高原之上的綠色奇跡。

這個(ge) 奇跡也讓仁次羅布一家的生活有了轉機。藏草萬(wan) 畝(mu) 植物種苗繁育基地建成後,仁次羅布開始在這裏工作,負責澆水、剪草、補草籽等工作,他現在一個(ge) 月能賺4800元左右。

仁次羅布正在基地工作。 郎朗 攝

仁次羅布至今還記得拿到第一筆工資的情景,他捧著鈔票跑回家,全家人高興(xing) 的不得了。“錢太多了,太感動了。”他說,家裏人數了好幾遍鈔票。人生中的第一筆和第二筆工資,仁次羅布都存了起來。

在這裏工作兩(liang) 年,他不僅(jin) 有能力供弟弟讀大學,也有了一定的積蓄。去年,仁次羅布用工作以來的存款,給家裏蓋了兩(liang) 層樓房,徹底告別那間住了20多年的土木房子。他還計劃著,再給家裏買(mai) 台拖拉機,父母年老,翻地等重體(ti) 力活已經幹不動了。

基地內(nei) 的植物。 郎朗 攝

這個(ge) 植物種苗繁育基地還讓張露獲得了成就感。張露是基地的研發人員,4年前來到西藏參與(yu) 項目建設。從(cong) 種苗培育到大田實驗,她和同事們(men) 不斷探索最適合當地種植的植物種類,一點點修複了原本荒蕪的沙地。

“看到沙地變綠洲,真的特別有成就感。”張露說,她自己親(qin) 手在河邊種了一棵耐旱的金絲(si) 柳,幾年過去,已經從(cong) 孱弱的小苗變成茁壯的小樹。

更值得一提的是,育苗基地還實現了大數據的運用。未來,以紮囊縣為(wei) 樣板,在實現紮囊縣“大數據+扶貧”的平台基礎上,“生態大數據智慧指揮係統+鄉(xiang) 土植物馴化繁育體(ti) 係+種質資源儲(chu) 備+各類生態修複技術標準+定製化生態產(chan) 品研發”的模式或將大麵積推廣。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

三江源地區發現罕見藏棕熊

趁著這個國慶長假,生活在三江源的野生動物也想出來逛一逛。黑豹野生動物保護站站長李理介紹:“我們傍晚5點左右架設好設備, 6點30分左右就拍到藏棕熊了,當時非常興奮”。[詳細] -

青海東部祁連山最東端首次拍到雪豹

雪豹,位於高山生態係統食物鏈頂端,因其常在亞洲腹地的高山雪線附近活動,善於攀岩,行蹤隱秘,被譽為“雪山之王”。[詳細] -

“我有一個植樹夢”

在西藏昌都市芒康縣納西民族鄉三江農民專業合作社,紮西旺堆在苗圃裏查看石榴樹苗的生長情況 。[詳細]

- 10月11日18時至12日6時天津新增1例境外輸入新冠肺炎確診病例 新增1例境外輸入無症狀感染者

- 青島發現6例新冠肺炎確診病例和6例無症狀感染者 5天內將對全市檢測全覆蓋

- 我國北方地區明顯降溫 北方多地啟動供暖

- 專訪國家電網公司董事長毛偉明:加快能源領域數字基礎設施建設 更好融入和服務構建新發展格局

- 【全麵建成小康社會 百城千縣萬村調研行】興安盟走出“文化扶貧”的致富新路

- 【超級工程閃耀“十三五”】珠江上的“三峽”——大藤峽水利樞紐工程

- 【新時代改革開放再出發】科技引領打造高質量發展高地

- 濟南對疫情防控進行緊急部署 對青島來濟人員進行2次核酸檢測1次血清抗體檢測

- 12日中午前廣東海域所有漁船須回港避風

- 山東部分縣區發布疫情防控緊急提醒:近期不要前往青島

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信