拉薩“後花園”何以變新顏

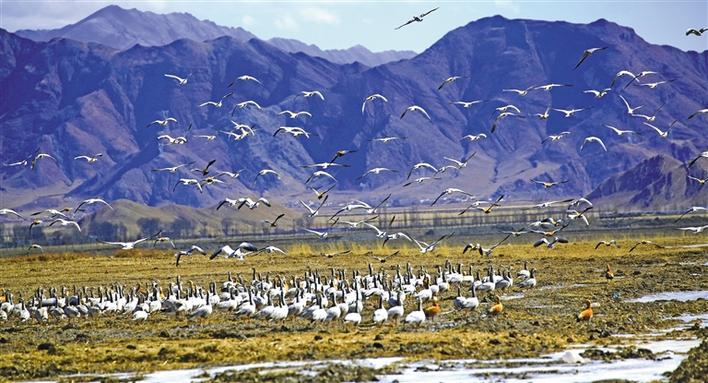

林周縣黑頸鶴自然保護區內(nei) 飛翔的黑頸鶴。

黨(dang) 的十九屆五中全會(hui) 提出“十四五”時期經濟社會(hui) 發展主要目標,其中包括:生態文明建設實現新進步,國土空間開發保護格局得到優(you) 化,生產(chan) 生活方式綠色轉型成效顯著,能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高,主要汙染物排放總量持續減少,生態環境持續改善,生態安全屏障更加牢固,城鄉(xiang) 人居環境明顯改善。

回顧“十三五”,拉薩市林周縣牢固樹立“綠水青山就是金山銀山,冰天雪地也是金山銀山”的理念,堅決(jue) 扛起生態文明建設和生態環境保護政治責任,堅決(jue) 打贏打好汙染防治攻堅戰,生態環境保護成效顯著,有力確保了林周縣域生態環境質量持續保持良好。

近來,林周縣亞(ya) 榮村村民多吉有一個(ge) 新習(xi) 慣:每次出門都會(hui) 把家門鎖好,拉一拉鎖,檢查一番,才放心出門。在村口見到記者,他略帶神秘地說:“我家來了一位‘重要的親(qin) 戚’,一起去看看吧!”

這位49歲的藏族漢子,精瘦卻顯幹練。在家門口,他掏出鑰匙,咯噔一聲,打開大門的掛鎖。神秘的“親(qin) 戚”究竟是誰?原來,住著一隻受傷(shang) 的黑頸鶴,屬於(yu) 國家一級保護動物。

多吉是該縣的黑頸鶴巡護員,十幾天前,聽村民說,有一隻黑頸鶴翅膀受傷(shang) 嚴(yan) 重。多吉當即跳上摩托車,趕往黑頸鶴受傷(shang) 地,把它抱回家,此時它已奄奄一息。他像照料家人一樣,把青黴素和著糌粑,喂給黑頸鶴,之後再把消炎藥伴著酥油,塗抹在翅膀的傷(shang) 口上。

“沒想到竟然救活了它,等傷(shang) 好了就把它放飛。”多吉語氣自豪地說。記者看到,黑頸鶴羽毛發亮,恢複得很好,直直地站立,等著腳傷(shang) 痊愈後,就能回歸自然。

據林周縣有關(guan) 數據顯示,十年前,遷徙至該縣過冬的黑頸鶴數量隻有兩(liang) 三百隻,近三年,每年有約2000隻,這是林周生態變化的一個(ge) 縮影。“十三五”期間,當地積極行動,消除了“無樹村”“無樹戶”、地表水水質達到或優(you) 於(yu) III類標準、947名森林生態效益專(zhuan) 職護林員、9名野生動物專(zhuan) 職巡護員……這個(ge) 拉薩的“後花園”,為(wei) 什麽(me) 生態環境會(hui) 持續變好?近日,記者實地對林周進行調研式采訪。

微觀:生態意識之變

冬天的林周,行走在鄉(xiang) 間公路,盡管山上綠色早已褪去,但沼澤地、湖邊、田邊仍一片生機。黑頸鶴、斑頭雁、赤麻鴨從(cong) 頭頂飛過,忍不住在二三十米外抵近觀察,記者發現鳥類依然淡定,似乎並不擔心有人到來。

43歲的藏族女巡護員格桑卓瑪,指著不遠處說起了變化:“以前鳥很怕人,數量也不多,現在,鳥不怕人,以地裏青稞穗為(wei) 食,都到這裏來越冬。”

黑頸鶴,作為(wei) 世界上唯一生長且繁殖在高原的鶴,在藏族同胞眼裏,它們(men) 是神聖、吉祥的符號。盡管如此,在保護區成立之前,還常有不法者盜獵。

“這樣的事,現在已經沒有了。”格桑卓瑪告訴記者。

守護,必須有實實在在的投入。2003年,國家批準成立了西藏雅江中遊河穀黑頸鶴自然保護區。之後,林周縣林草局派專(zhuan) 門的巡護員為(wei) 黑頸鶴投食,目前一共有9名專(zhuan) 職人員,每年從(cong) 11月到次年4月開展巡護,覆蓋了全縣黑頸鶴的棲息地。

來到春堆鄉(xiang) 卡東(dong) 村,嘎吱一聲,摩托車停在了一旁,巡護員丹增熱情地給我們(men) 打招呼:“正準備給黑頸鶴投喂小麥。”

這幾年,他每年都需要投喂1500斤左右的青稞和小麥,幫助黑頸鶴過冬。“最遠的投喂點離家20公裏,來回巡查一圈就得一天。”丹增說。

“全縣僅(jin) 投喂的費用每年至少3萬(wan) 元,大約有1.5萬(wan) 斤青稞和小麥,作為(wei) 黑頸鶴的補充食源,保證它們(men) 安全過冬。”林周縣林草局專(zhuan) 業(ye) 技術人員久美頓珠介紹。

從(cong) 黑頸鶴的變化,便能看到林周生態的微觀之變。

變,關(guan) 鍵在於(yu) 生態意識之變。丹增說:“這裏最大的變化,是大家都意識到保護的重要性。現在,就連村裏小孩都有保護意識,一旦有受傷(shang) 的黑頸鶴,村民都會(hui) 第一時間告訴我,我會(hui) 第一時間救治。”

變,已經成為(wei) 村民的自覺行動。在林周各鄉(xiang) (鎮)、各村分別製定了鄉(xiang) 規民約、村規民約。近幾年,林周縣沒有發生過一起傷(shang) 害野生動物的事件。

中觀:保護生態方式之變

當地應當如何使生態保護與(yu) 群眾(zhong) 的生產(chan) 生活相適應?

在林周的縣域層麵進行精細化管理,使得林周生態好了,野生動物也多了。可隨之問題也多了,野生動物常常“肇事”,給家畜和糧食造成損失,補償(chang) 群眾(zhong) 損失也是經常的事。”久美頓珠說。

在該縣林草局野生動物肇事補償(chang) 檔案中,記者隨意抽取一本,看到2016年的記錄,加給村乃瓊組村民大多吉,因損失12.75畝(mu) 青稞、1.525畝(mu) 油菜,被核定損失4087.62元,並進行補償(chang) 。

近些年,該縣落實《西藏自治區陸生野生動物造成公民人身傷(shang) 害或者財產(chan) 損失補償(chang) 辦法》。其中,2018年,該縣野生動物肇事補償(chang) 資金全年共計賠付175萬(wan) 餘(yu) 元;2019年1月至9月共計賠付131萬(wan) 餘(yu) 元。

變,必須要直麵問題。縣域管理必須要站在中觀層麵,整合資源打通各個(ge) 堵點。可是,諸多曆史遺留問題解決(jue) 起來並不容易。

有這樣一個(ge) 案例,在江熱夏鄉(xiang) 有一處砂石廠,曆史上是當地群眾(zhong) 建房砂料取用之地,無度取用資源極大地破壞了環境。改變,卻談何容易。

“以前當地整改過幾次,但都沒有解決(jue) 問題,不能再拖了,今年7月縣裏組織多部門進行整治,還對現場進行恢複。”拉薩市生態環境局林周縣分局副局長土旦回憶,“這是我們(men) 環保的決(jue) 心!”

變,敢於(yu) 啃硬骨頭。2017年至2019年,該縣連續3年開展“綠盾”自然保護區專(zhuan) 項執法行動,涉及共38項,其中10項無需整改,其餘(yu) 28項均已整改到位。

變,還意味著要創新。記者隨機走訪了林周的幾個(ge) 村莊,發現都有一個(ge) 共同點——藏式風格村莊顯得格外整潔。原來2016年以來,垃圾處理方式改變了,該縣累計投入2000餘(yu) 萬(wan) 元購置垃圾車,采取“村收集、鄉(xiang) 轉運、縣處置”的管理模式,實現全縣45個(ge) 行政村全覆蓋。

“平時村裏的垃圾基本上一周一運;節日時村裏的垃圾多了,我們(men) 隨時進行清運。”土旦介紹,“全年我們(men) 聘用了鄉(xiang) (鎮)保潔員、村級環境監督員171人,確保村中保潔工作落實到個(ge) 人。如果群眾(zhong) 反映有垃圾清運不及時問題,我們(men) 一個(ge) 電話,就可以及時處理,不留死角。”

變,是一種著眼於(yu) 高質量發展的變革。在甘旦曲果鎮小區,這裏已經布設了智能分類回收箱,按照提示,居民可以很快完成垃圾分類。一旁的工作人員說,還有積分獎勵措施,投放多了,積分夠了,就可以在邊上的兌(dui) 換機上換取各種小禮品。

記者來到該縣環保部門,副局長土旦指著垃圾分類屏幕說:“我們(men) 可以對垃圾分類情況隨時監控。”

“目前,我們(men) 縣中小學的垃圾分類做得最好。”土旦介紹,由於(yu) 處於(yu) 起步階段,雖與(yu) 大城市有不小差距,但他們(men) 嚐試從(cong) 學校做起,逐步提升居民的環保意識。

宏觀:綠色紅利之變

林周,不僅(jin) 是拉薩“後花園”,還承擔著拉薩市第一產(chan) 糧大縣、第二牧業(ye) 大縣的重擔。如何實現生態的高質量發展,如何實現綠色變紅利?

在該縣鬆盤鄉(xiang) ,讓人眼前一亮,江蘇省對口支援項目——占地麵積2347畝(mu) 的格桑塘現代農(nong) 牧業(ye) 產(chan) 業(ye) 示範園。如今,這裏把犛牛產(chan) 業(ye) 鏈拉長:從(cong) 飼草種植、犛牛繁育、科學養(yang) 殖、屠宰加工、冷鏈物流、終端銷售,打造具有全產(chan) 業(ye) 鏈條犛牛產(chan) 業(ye) 。

“在這裏工作有獲得感。”大學畢業(ye) 生土旦說,去年畢業(ye) 後就來這裏,從(cong) 事獸(shou) 醫工作。該產(chan) 業(ye) 園以“技術人員+貧困戶”的就業(ye) 模式,大中專(zhuan) 畢業(ye) 生10多名、建檔立卡貧困戶12名,既帶動畢業(ye) 生就業(ye) ,也帶動脫貧戶增收。在這裏就業(ye) 的50多人,平均月工資達3500元。

從(cong) 宏觀數據上來看,綠色農(nong) 業(ye) 帶來綠色紅利。“十三五”以來,林周縣農(nong) 牧業(ye) 提質增效:

——農(nong) 業(ye) 上,青稞畝(mu) 產(chan) 增產(chan) 8斤,累計產(chan) 糧6.21億(yi) 斤;

——畜牧業(ye) 上,牲畜存欄穩定在23.6萬(wan) 頭(隻、匹),犛牛年育肥能力提升至1800頭,奶產(chan) 量增加1.5萬(wan) 噸,禽蛋產(chan) 量增加115噸;

——飼草業(ye) 上,充分利用荒地、棄耕地、次級耕地開展種植,提升了土地使用率,實現了從(cong) “小散”到集中化、規模化轉變。

變化,在於(yu) 改革。“十三五”以來,林周縣圍繞“資源開發可持續、生態環境可持續”的建設目標,堅持綠色發展理念,緊抓環境質量監測,嚴(yan) 格執行環境保護責任製,結合鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略,大力發展“綠色林周”。如今,林周縣“建設河長林”工作日漸成效,一幅河暢水清岸綠景美的生態畫卷正在展開,一批綠色產(chan) 業(ye) 也已建成投用。

改革,初見成效。近年來,林周初步形成了“龍頭企業(ye) +合作社+家庭農(nong) 場+家庭牧場+種養(yang) 殖大戶”的多元化綠色發展模式。位於(yu) 曲嘎強村的飼草種植基地,是林周縣結合當地優(you) 勢建設的重點項目,僅(jin) 去年一年,曲嘎強村飼草種植麵積就達4500畝(mu) ,年總收入達到616萬(wan) 元,平均每戶收入達7萬(wan) 元左右,真正實現了生態效益與(yu) 經濟效益的雙贏。

林周,生態發展正在穩步轉化為(wei) 生態紅利。

改變,給農(nong) 民帶來實實在在獲得感。有這樣一組數據:2019年,全縣農(nong) 林牧漁業(ye) 總產(chan) 值達5.71億(yi) 元,增長5.94%,實現農(nong) 牧業(ye) 增加值3.35億(yi) 元,增長5.57%;農(nong) 村居民人均可支配收入達14292元,增長12.8%。

此時,這個(ge) 拉薩的“後花園”,環境正在變美,農(nong) 民口袋正在變鼓,生態紅利持續釋放。這些,讓人充滿期待,但林周的生態發展遠沒有止步。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

“候鳥天堂”的守護者

在冬日暖陽的照耀下,成群結隊的鳥兒在河麵上、濕地裏盡情嬉戲,赤麻鴨悠然戲水、斑頭雁低聲吟唱、黑頸鶴翩翩起舞……一派熱鬧的景象。[詳細] -

拉薩河城區段綜合治理及生態修複建設

連日來,不斷穿梭在西藏拉薩河城區段綜合治理及生態修複工程施工現場的各類機械轟鳴不止,現場施工人員搶抓工期,加快推進這一民生工程的建設進度。[詳細] -

黑頸鶴集聚拉薩林周縣

林周縣黑頸鶴自然保護區建立於1993年,2003年被設立為國家級自然保護區,是雅魯藏布江中遊自然保護區的核心部分,在每年的11月底至12月初,這裏便會迎來成群的黑頸鶴過冬。[詳細] -

堅持生態保護第一 深化西藏生態法治建設

習近平總書記指出,青藏高原是世界屋脊、亞洲水塔,是地球第三極,是我國重要的生態安全屏障。習近平總書記在中央第七次西藏工作座談會上強調,必須堅持生態保護第一。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信