助力“雙碳”目標 中國海洋藍色碳匯前景可期

海洋是地球上最大的活躍碳庫。中國擁有較大的海洋碳匯發展潛力,發展海洋碳匯、提升海洋碳匯能力成為(wei) 助力中國實現碳達峰、碳中和目標的重要路徑。

多地加快藍碳交易機製探索

8月10日,中國首筆“海洋碳匯貸”在威海出爐,威海市榮成農(nong) 商銀行向威海長青海洋科技股份有限公司發放了2000萬(wan) 元人民幣的“海洋碳匯貸”,後者建有10萬(wan) 畝(mu) 國家級海洋牧場示範區,年固碳量約42.5萬(wan) 噸。

2021年4月,山東(dong) 威海印發全國首個(ge) 藍碳經濟發展行動方案——《威海市藍碳經濟發展行動方案(2021-2025)》,提出到2025年底,藍碳經濟將在威海全市海洋經濟中占比超過30%。

2021年,核證碳標準項目“湛江紅樹林造林項目”於(yu) 3月成功開發,並在6月8日簽約交易,標誌著中國首個(ge) 紅樹林碳匯項目和首個(ge) 藍碳交易項目的完成。

助力實現碳達峰、碳中和目標,中國多地在加快藍碳交易機製探索實踐。業(ye) 內(nei) 人士建議,利用藍碳市場的區域性特征,推動具備條件的沿海省份開展藍碳市場的試點建設,通過地方先行先試,逐步探索和完善藍碳市場建設和配套法律製度建設。

中國海洋碳匯發展潛力大

聯合國環境規劃署等機構完成的報告《藍碳:健康海洋的固碳作用》,提出了藍碳的概念。該報告提出,海洋是地球上最大的活躍碳庫,包括浮遊生物、細菌、海藻、鹽沼和紅樹林等在內(nei) 的海洋生態係統固定了全球55%的碳,每年吸收約30%人類活動排放到大氣中的二氧化碳,海洋碳儲(chu) 量是陸地碳庫的20倍、大氣碳庫的50倍,在應對全球氣候變化、保護生物多樣性和實現可持續發展等方麵發揮著重要作用。

作為(wei) 海洋大國,中國擁有18000公裏的大陸海岸線和14000公裏的島嶼岸線。廣闊的海域擁有河口岸、珊瑚礁岸和紅樹林岸等各種海岸類型以及紅樹林、海藻和鹽沼等濱海濕地生態係統,遼闊的陸架海、豐(feng) 富的生物多樣性、雄厚的海水養(yang) 殖業(ye) 和紮實的海洋碳匯科研實力,表明中國擁有較大的海洋碳匯發展潛力和現實基礎。

增強氣候韌性 提升藍色碳匯增量

中國生態環境部海洋生態環境司副司長張誌鋒26日對記者說,生態環境部高度重視海洋碳匯建設,積極推進海洋及海岸帶生態保護修複與(yu) 適應氣候變化協同增效、推動監測體(ti) 係統籌融合等一係列重點任務,組織實施海洋碳匯監測評估,開展海岸帶碳通量監測,加強有關(guan) 監測評估能力建設。

“海洋作為(wei) 地球上最大的碳匯,吸收二氧化碳也會(hui) 產(chan) 生負麵影響,導致海水pH值持續降低,引發海洋酸化。”張誌鋒說,氣候變化帶來的海洋變暖和酸化問題,已成為(wei) 全球共同麵臨(lin) 的重大生態環境問題。

張誌鋒表示,下一步,生態環境部擬重點強海洋氣候變化監測與(yu) 評估,結合現有海洋生態環境監測業(ye) 務體(ti) 係,將海洋變暖、酸化等對海岸帶和近海生物生態的影響納入常規業(ye) 務監測。同時,生態環境部擬會(hui) 同有關(guan) 部門和沿海地方,增強海洋生態係統的氣候韌性,將碳中和與(yu) 適應氣候變化指標,納入紅樹林、海草床、鹽沼等典型海洋生態係統保護修複監管範疇,探索以增強氣候韌性和提升藍色碳匯增量為(wei) 導向的海洋生態保護修複新模式。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

中國“聚寶盆”柴達木盆地最大水利樞紐工程副壩工程封頂

記者26日從青海省海西蒙古族藏族自治州官方獲悉,柴達木盆地規模最大的水利工程——格爾木那棱格勒河水利樞紐副壩工程壩體混凝土正式封頂。[詳細] -

世界首條清潔能源輸電通道首次完成等電位帶電作業

26日下午,世界首條以輸送新能源為主的輸電大通道——青海-河南±800千伏特高壓直流工程(簡稱“青豫直流工程”)開展了首次等電位帶電作業。[詳細] -

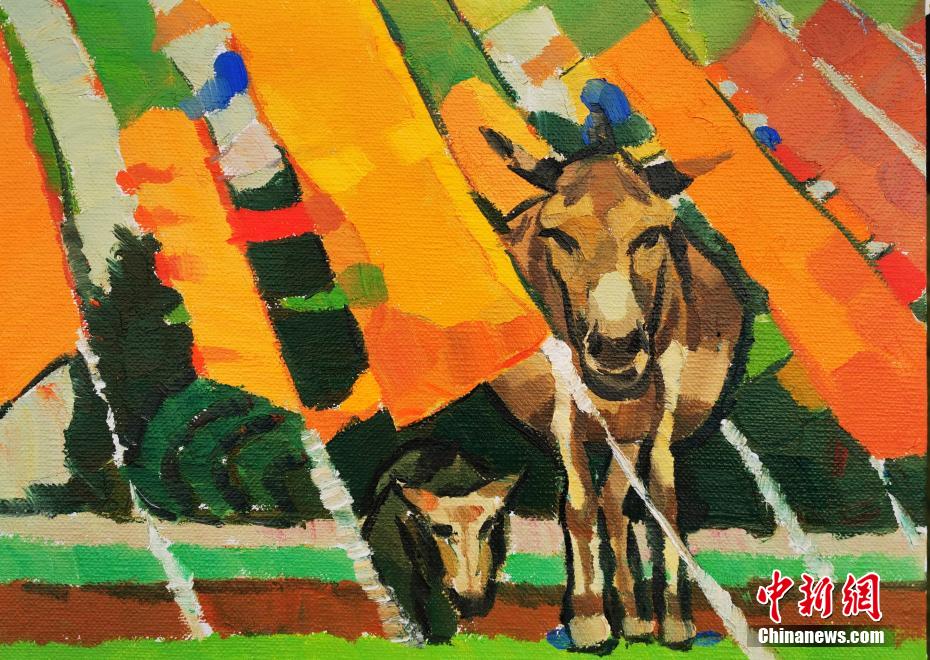

油畫家筆下的青海藏鄉:立體展現高原生態、人文之美

8月26日,記者從青海省黃南藏族自治州尖紮縣文化館獲悉,近十年來,西安交通大學人文學院藝術係副教授馬田寬和自己的學生,深入尖紮開展油畫創作。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信