桃李春風化育學人——紀念楊嘉銘先生

2月23日,降邊嘉措老師通過微信發來推文,《沉痛悼念嘉銘同誌和曉文同誌》,文中說袁曉文(益希汪秋)先生英年早逝,而在早幾天楊嘉銘先生也已經走了。讀完全文,茫然若失,久而無措,竟然難以置信。腦子裏隻有一個(ge) 念頭:怎麽(me) 會(hui) ?!怎麽(me) 會(hui) ?!

一番探究,兩(liang) 位先生確乎離開我們(men) ,往生了……

袁先生是2月21日走的,圈內(nei) 很快就知悉了;而楊先生,卻是在1月19日中午12:58分,在家中安然辭世,走前還叮囑家人,一切從(cong) 簡,不必知會(hui) 他人。於(yu) 是,家人悄悄辦理了一切,直到我的追問,楊藝才告知其父的病情及去世等情況,隨後在“西南民大格薩爾重大課題組”微信圈裏小範圍公布。

楊、袁兩(liang) 位先生,都是國內(nei) 有名的民族學家、康藏學家、《格薩爾》學專(zhuan) 家,他們(men) 的仙逝,毫無疑問,是國內(nei) 學界的巨大損失。袁先生不太相熟,隻在去年的一兩(liang) 次會(hui) 議上見過,每次似乎都是行色匆匆但發言精當真誠,倒是對於(yu) 他的藏族本名益希汪秋多有聽聞,因為(wei) 他與(yu) 《格薩爾》學,特別是甘孜千幅唐卡的因緣而深為(wei) 敬佩,不過並沒有能與(yu) 本人對上。而楊先生,卻因一直支持關(guan) 注本刊——《www.easyfundingllc.com》而交往請益近30年。

我與(yu) 楊嘉銘先生的相識,應在20世紀末的九十年代,具體(ti) 因由及細節已然模糊,大抵不外是編輯和作者而起始。那時我從(cong) 漢文版轉而執行主編《www.easyfundingllc.com》雜誌的英文版。嘉銘先生是西南民大的教授,時不時地給我們(men) 賜稿,他的文字質樸又雅致,洗練而流暢,每每佐以精美的照片,文圖匹配,十分精當而悅讀。對於(yu) 主要做涉藏對外傳(chuan) 播的刊物《www.easyfundingllc.com》來說,實為(wei) 上上之選。一而再,再而三,我首先從(cong) 文字裏認識了楊先生,於(yu) 是直接向他約稿。嘉銘先生欣然允諾,把他關(guan) 於(yu) 《格薩爾》史詩文化在康區的調研成果,特別是關(guan) 於(yu) 史詩圖像的田野成果形成通俗文字,專(zhuan) 供本刊,向國內(nei) 外推介他所摯愛的藏族文化。編輯過程中,如遇困惑,他都會(hui) 詳盡答疑解惑,滿滿的謙然師者狀。

圖為(wei) 2006年6月,在西南民大博物館《格薩爾》展室,楊嘉銘先生(右二)熱情解答參觀者提問。

隨著對編刊出版各種流程的諳熟,工作中的挑戰日益不存,加以廖東(dong) 凡、張曉明兩(liang) 位領導的引領,我終於(yu) 再起了研學的興(xing) 致。加以碩導鍾老敬文先生的號召,允我再入其門,並許以在職而延長一年兩(liang) 年的噴香“餌料”,終於(yu) 決(jue) 然去做許多人鄙視的“傻博士”。不過,終究是放了鍾老的鴿子,另選了與(yu) 職業(ye) 更為(wei) 貼近的中國社會(hui) 科學院“藏族文化與(yu) 《格薩爾》”專(zhuan) 業(ye) 。2003年5月,臨(lin) 近畢業(ye) ,正忙著說唱藝人論文,降邊老師卻邀我共同承擔有關(guan) 方麵下單定製的《格薩爾》唐卡畫冊(ce) 的編撰。婉謝不成,勉力承擔之際,卻由此開啟了我與(yu) 嘉銘先生的相見相熟之緣。

提及這本畫冊(ce) 的編撰,嘉銘先生竟然比我還興(xing) 奮,連聲稱讚:好事!好事!大好事!並慨然允諾,凡有所需,全力以赴。果然,當年10月,當我與(yu) 出版社的大攝影師馬耕平先生,在中國曆史上的第一個(ge) 7天長假裏,從(cong) 北京到西寧到拉薩再到成都時,嘉銘先生也像青海的角巴東(dong) 主、才讓旺堆,西藏的次旺俊美、韋素芬一樣,各自犧牲假日,準備好各種史料,聯絡好各方人物,在單位或家中專(zhuan) 程等候!我們(men) 每到一地,架起機子,布好燈光就能開始采集或訪談。嘉銘先生不僅(jin) 備好了自己幾十年辛苦搜集的如更慶寺、仲薩寺、相喀寺等多幅珍貴唐卡圖片,他的大作《琉璃刻卷——丹巴莫斯卡<格薩爾王傳(chuan) >嶺國人物石刻譜係》等等趁用資料,恭候在西南民大的校門口,還領著我看完學校的《格薩爾》展館,隨我們(men) 任意拍攝他和同仁們(men) 的珍藏,又帶著我們(men) 到了四川省博物館,找到館裏的陳誌學先生,觀摩並拍攝到國內(nei) 唯一的清代11幅《格薩爾王》係列唐卡!為(wei) 此,我約請到誌學先生為(wei) 刊物撰稿,專(zhuan) 門介紹這些珍藏。這也是國內(nei) 外首次公布這批珍品。理所當然地,我們(men) 在畫冊(ce) 中也將這些精美遺存一一推介。短短7天裏,我們(men) 就從(cong) 兩(liang) 省一區收集到數十幅《格薩爾》珍貴唐卡,這完全得益於(yu) 像嘉銘先生這樣酷愛史詩、酷愛藏族文化的諸位學者大德的無私關(guan) 照和傾(qing) 力扶持。

當年12月,《藏族英雄史詩<格薩爾>唐卡》由中國畫報社出版,以純粹的圖文呈現出《格薩爾》這樣一種“人類文明的活化石”的史詩,在新中國保存、搶救、弘揚而勃興(xing) 的現狀。圖書(shu) 出版後,相關(guan) 部門十分滿意,首版漢、英文各3000冊(ce) 全數采購,此後多年一直作為(wei) 國家參加各種國際書(shu) 展的精品圖書(shu) ,竟至於(yu) 我們(men) 的作者樣書(shu) 都是出版社再向其回購。作者各得3本樣書(shu) ,我從(cong) 中勻出一本寄贈楊先生。可以說,這本畫冊(ce) 從(cong) 立項到出版能在大半年內(nei) 完成,嘉銘先生居功至偉(wei) 。現在想來,其實他作為(wei) 第三作者,完全足夠。但他並沒有任何要求,我們(men) 也隻在後記裏表示感謝,贈以一冊(ce) 。讀罷,嘉銘先生又立即為(wei) 我們(men) 鼓與(yu) 呼,寫(xie) 下《一部展示偉(wei) 大史詩<格薩爾>的精美畫卷——藏族英雄史詩<格薩爾>唐卡述評》,高度評價(jia) 此書(shu) 。

此後,我們(men) 的聯係更為(wei) 緊密。他數次提及,希望我倆(lia) 合作,把四川省博物館的11幅唐卡每幅上的人、物、景等等一一切分細化,漢藏英對照,做科學的圖像分解研究。我卻猶豫再三,自己學養(yang) 不足,對於(yu) 圖像和藏語文又都不擅長,一旦應承,等於(yu) 套上枷鎖,再無安逸閑適。日子就這麽(me) 一天天漏過。期間,楊先生的教學與(yu) 研究碩果累累,特別是對《格薩爾》日益精進,不僅(jin) 自己出成果,還培養(yang) 了女兒(er) ,帶出一批又一批學子。為(wei) 了表彰他對史詩搜集、保存、研究、弘揚等等多方麵的貢獻,我向設立“拯救西藏結繩記事基金”的英國工人PaulPawlowski先生建議,給嘉銘先生頒獎,獲得同意並被授權簽發相關(guan) 文件。2009年,借《www.easyfundingllc.com》雜誌創刊20周年紀念活動之機,雜誌社張曉明社長兼總編代表基金向嘉銘先生頒發了證書(shu) 和獎金一萬(wan) 元(人民幣),這也是該基金的首次頒獎和重要活動。楊先生欣喜振奮,在典禮上發表了感人肺腑的答謝辭,表示將再接再厲,為(wei) 藏族文化的保護、發展和傳(chuan) 播,鞠躬盡瘁,死而後已。可能也是在這次,我終於(yu) 答應他的合作提議,下決(jue) 心以他為(wei) 榜樣,為(wei) 自己耽迷熱愛的藏族文化盡可能多地貢獻心力。

定下合作意向,楊先生準備申報國家課題。他計劃等課題申報成功,就將全部唐卡掃描,風景人物牛馬建築等等,畫上的任何一個(ge) 對象,都一一進行解析,並以漢藏英三種文字說明,做成一部《格薩爾》史詩文化大詞典式的百科全書(shu) ,其中,藏文他負責,英文我承擔,漢文他主我輔,共同努力。

2010年,正當我準備前往西藏自治區林芝市墨脫縣采訪之際,嘉銘先生一個(ge) 電話使我的西藏行改為(wei) 了甘孜金馬草原行。“愛明主編,聽說甘孜州色達縣有好幾個(ge) ‘格薩爾’藝人,一個(ge) 伏藏,一個(ge) 從(cong) 石頭裏說唱的女藝人!”他在電話裏興(xing) 奮得發出從(cong) 未有過的高聲。“來吧!我陪你,我們(men) 一起去!”征得社長同意,我立刻飛赴成都,坐上他早已聯絡安排好的越野車,直接趕往色達縣。沿途滿目都是兩(liang) 年前大地震的痕跡遺留,觸目驚心,加上早些天的暴雨泥石流,到處都是落石,所幸我們(men) 時時安好。

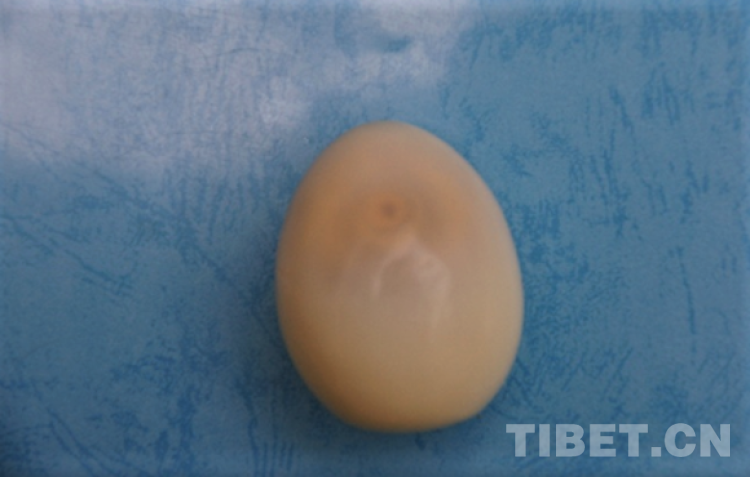

圖為(wei) 上有太陽(尼瑪)和月亮(達娃)圖案的福運雞蛋

幾百公裏奔馳,當晚住在海拔4000多米的色達縣城,殊無缺氧等高原反應。第二天早餐,嘉銘先生遞給我一個(ge) 煮雞蛋,我謝過剝殼,見其上麵似乎不對。我說,楊老師,您看,這雞蛋是不是壞了?嘉銘先生接過,入目立馬驚呼:“尼達!尼達!”並“嗵”地站起身來。其神情從(cong) 未有過的激動,我怔怔看著他,詫異這還是我認識的那個(ge) 楊老師嗎?他的淡定呢,他的沉靜呢。他平抑了又平抑,還是興(xing) 奮不已,“今天是個(ge) 好日子!我們(men) 藏族人稱這個(ge) ‘尼達’,意思是太陽(尼瑪)和月亮(達娃),你看,這不是嗎?”說完,立刻取出相機,把圖像拍了又拍。我說,既然楊老師喜歡,就送給您吧。他立刻回說,那不行,這代表著福運,你不能送,我也不能收。你好好收藏著吧。我於(yu) 是珍而重之地用餐巾紙包好,裝進口袋裏。第二天,第三天拿出來再看,太陽和月亮的圖案越來越淡,等到完全消失,就把它吃了。心想,吃到肚裏,福運在身,跟傍身也差不多,也沒敢跟嘉銘先生再提。

那次行程果然順利而成功,我們(men) 采訪到了4位藝人,5位學者,嘉銘先生發現了近十幅《格薩爾》圖像,大大豐(feng) 富了他的圖像庫。此後是不是寫(xie) 了係列的研究文章,不得而知。反觀我自己,讀了又讀秦文玉先生狀寫(xie) 西藏《格薩爾》說唱藝人紮巴老人的報告文學《神歌》,經曆一年多的揣摩和醞釀,終於(yu) 寫(xie) 出《石頭裏的<格薩爾>——說唱人俄珍卓瑪傳(chuan) 奇》,連載於(yu) 《www.easyfundingllc.com》上,大概算得上本人記者生涯中最滿意的作品了。

圖為(wei) 2010年7月,說唱藝人俄珍卓瑪在家中庭院裏為(wei) 我們(men) 說唱她從(cong) 石頭裏看到的史詩《格薩爾》。楊嘉銘先生為(wei) 前一,紅衣者為(wei) 作者,旁左為(wei) 色達縣文化旅遊局副局長四朗彭措。

回到成都,嘉銘先生來不及放下行李,我們(men) 又匆匆趕往四川省博物館,找到相關(guan) 人員,卻被告知,掃描並解析這些圖像已經被四川大學霍巍教授等聯合博物館,共同申報國家課題,正式立項並已經開始工作了!唐卡當時就在被一台巨大的專(zhuan) 用儀(yi) 器掃描中!聽聞此訊,嘉銘先生呆若木雞,悵然良久,才喃喃道:“也好,也好,有人做就好。”那種個(ge) 人創意被同行搶先的無奈,那種事情另有人做的慶幸,讓我既心酸又感念,隻能怯怯地檢討自己沒有早點答應,耽誤了時日,又再三保證自己沒有泄密,從(cong) 未向任何人談及此事,因為(wei) 嘉銘先生也知道,霍巍大教授為(wei) 我們(men) 刊物撰寫(xie) 專(zhuan) 欄,一直合作良好。但嘉銘先生反複隻有一句,“也好,也好,有人做就好。”完全木然地,被我送回校園後,我也就匆匆回京了。

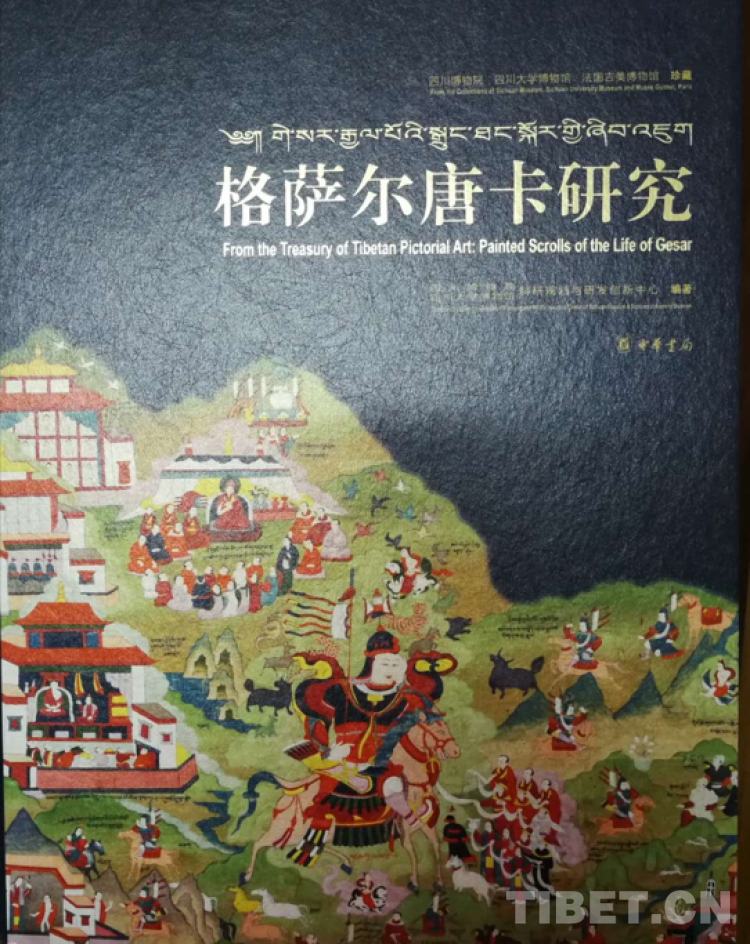

楊嘉銘先生獲得霍巍教授等關(guan) 於(yu) 四川博物院《格薩爾》唐卡研究國家課題結題成果——《格薩爾唐卡研究》圖書(shu) 掃描件後,立刻分享給我全本。此後,霍巍教授親(qin) 手寄贈一冊(ce) 。圖為(wei) 圖書(shu) 封麵。

此後的幾年,我從(cong) 記者編輯業(ye) 務崗轉入領導崗位,很少出京或出差,偶爾會(hui) 有個(ge) 電話,互相存問,大多是我有問題請教他,他的第一句總是“愛明主編,謝謝你……”明明是我在向他請教,他卻總要倒過來一再致謝,似乎他人的關(guan) 注、興(xing) 趣、詰問,都會(hui) 讓他銘感五內(nei) 。每次提請他不要這般客氣,他總說,不是客氣,是確實高興(xing) 有人關(guan) 注,有人質疑,這樣藏學事業(ye) 才會(hui) 越來越興(xing) 盛,史詩《格薩爾》文化才會(hui) 越傳(chuan) 越遠。聽到他的這些話,我總在想,這大概才是一位胸懷事業(ye) 的真正學者,真正的大德吧。

直到2017年底,突然接到嘉銘先生電話,聽到他滿血複活的聲音,似乎音容笑貌裏都充滿能量:“愛明主編,謝謝你。終於(yu) 申請下來了,《格薩爾》圖像文化調查研究及數據庫建設,國家社科基金重大課題!”聽到這個(ge) 消息,額手稱慶!連聲真誠祝賀,為(wei) 他高興(xing) ,為(wei) 他歡呼!祝賀老師心願達成!接著,他邀請我加入課題,出任某個(ge) 子課題組長,我說,自己正在策劃一個(ge) “西藏傳(chuan) 統文化傳(chuan) 承與(yu) 弘揚”的係列叢(cong) 書(shu) ,將列入中國出版集團計劃,《格薩爾》方麵,準備捉筆撰寫(xie) 一本《看得見的<格薩爾>》,如果需要,當然可以加入,所出圖書(shu) 也可算入課題成果;至於(yu) 組長,因為(wei) 自己多年來並未再參評正高職稱,恐怕不夠資格。嘉銘先生聽完,果然沉默了下來,我知道他的顧慮,立刻向他鄭重承諾,作為(wei) 普通一員參與(yu) 足夠,能被先生垂青,已經榮幸之極!將會(hui) 做好自己分工之內(nei) 的事和在刊網上積極宣傳(chuan) ,畢竟,《格薩爾》史詩文化是藏族文化精髓之一,無論如何保護、研究與(yu) 宣傳(chuan) ,都是必須的。他這才放下心來。

經單位批準,我參與(yu) 了課題,隨後的兩(liang) 次開題與(yu) 推進會(hui) 議,嘉銘先生每次都親(qin) 自電邀,遺憾的是每次都因工作和學習(xi) 走不開而缺席。至今除了被拉入課題組微信圈外,除了楊藝,其他成員一概不識。像我這樣的課題組成員,可能也是史無前例吧。嘉銘先生從(cong) 不曾責怪,也不氣惱,倒是經常催促、督察我的新書(shu) 進程。他在研究或整理資料中,若有相關(guan) 發現,凡認為(wei) 可以為(wei) 我所用的,總會(hui) 立刻給我傳(chuan) 來。每聽到我的寫(xie) 作有所寸進,就歡欣鼓舞,勉勵不已。惟其如此,對於(yu) 他的電話或者微信,我總是既欣喜又愧疚,既希望接到又害怕接到,因為(wei) 在他的勤勉之下,燭照出我的懶散和隨性,兩(liang) 相對照,實在是感愧。

去年6月下旬,受趙心愚教授邀請,去成都參加民族學會(hui) 年會(hui) ,獲得批準後,擬提交的論文提綱為(wei) 《昌都瓦拉寺<格薩爾>壁畫初探》。其中有好幾幅人物難以確認,我與(yu) 嘉銘先生約好,會(hui) 間請他幫忙辨認。他滿口應承,到期早早候在賓館大堂,等我從(cong) 會(hui) 堂回來,他一個(ge) 70多歲高齡的國家二級教授,已靜等一個(ge) 多小時!我趕緊道歉,他卻毫無怪罪,說我能參加學術會(hui) 議殊不容易,認真聽會(hui) 是應該的。隨我到房間後,茶水不沾,卻催我打開電腦,立即驗看圖片。珠牡,辛巴梅乳孜,晁同,對我基本確認的他再次肯定,對我存疑的他努力辨認,能確認的確認,不能定論的直接承認不能,並沒有顧忌臉麵的模糊言辭。然後說起他兩(liang) 次去瓦拉寺而不能全部拍攝的經曆,感歎機緣未到的遺憾和玄妙……我趕緊表示,自己的這些照片,倒是齊全,既有陳慶英老師的贈予,又有同事文群太的二次完整拍攝,可以分享的。“那太好了!我們(men) 《格薩爾》圖像庫的資料更齊全了!”他雙手合什,以為(wei) 感謝。遺憾的是,我從(cong) 成都回京後,一直忙於(yu) 工作、上黨(dang) 校,然後是新冠肺炎疫情,等到有閑整理好準備相贈,卻傳(chuan) 來嘉銘先生仙逝的消息。

嘉銘先生走了,我們(men) 的微信通話記錄一夜變成空白,幸喜他傳(chuan) 來的圖片早已轉存。幸喜重大課題他早已明確分工,大家在沉痛追思之際,個(ge) 個(ge) 表示必定會(hui) 齊心協力完成課題,“這無疑是緬懷楊老師的一個(ge) 最佳方式”。

嘉銘先生走了,我的腦子裏隻有他那清瘦謙和的笑臉,耳畔回響的是他諄諄溫暖的叮嚀。新中國波瀾壯闊的革命、建設、改革大潮中,他潛心專(zhuan) 注於(yu) 藏學事業(ye) ,隨時隨地堅守自己的講台和書(shu) 桌,為(wei) 著中華文化的繁榮發展,貢獻全部心力。相信這樣的人,無論在哪個(ge) 世界,都會(hui) 是最受歡迎的吧。

嘉銘先生千古!(新利平台 文、圖/周愛明)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

西藏拉薩市柳梧街道青年誌願者為群眾送服務

記者日前從西藏拉薩市柳梧街道辦了解到,為切實提高廣大村民疫情防控意識,為疫情防控期間村民的生產生活提供便利,充分發揮農牧民誌願服務隊的作用。[詳細] -

《一堂好課》收官,示範永不放學的“青春課堂”

“《一堂好課》也許不能給每一個人手中發一支點石成金的魔法棒,但我希望,它可以讓你在枕邊放上一兩本好書,希望可以讓你在生活當中不經意的一轉身,去多發現一點美……”。[詳細] -

首次大規模試水“雲上課” 四川高校師生課後感想了解一下

2月24日,四川高校正式開啟線上教學。“雲上課”首日,我省各高校製定了科學的在線教學實施方案,紛紛利用信息化教學手段,在慕課平台和實驗資源平台服務支持帶動下。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信