援藏二十載,格桑花在日光城悄悄綻放

在2020屆普通藏族文科(3)班畢業(ye) 晚會(hui) 上,學生們(men) 為(wei) 班主任呂淑霞獻哈達。受訪者供圖

呂淑霞在拉薩中學教學樓前。中青報·中青網見習(xi) 記者 王姍姍/攝

2017年1月,09屆宏誌生諾吉·曲擁措姆(左一)去拉薩中學看望呂淑霞。曲擁措姆現為(wei) 哈爾濱工業(ye) 大學在職博士,在共青團中央統戰部民族宗教處掛職。

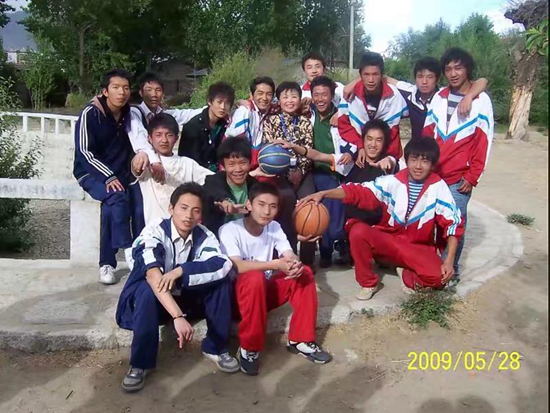

呂淑霞和06級“宏誌班”學生在拉薩中學合影。受訪者供圖

“呂老師,教師節快樂(le) !”

2020年9月10日,呂淑霞迎來任教以來的第20個(ge) 教師節。她不斷地回複手機裏彈出的祝福和感恩消息,在你一言我一語中,她和學生們(men) 打開了話匣子。

“我今年就要去成都讀博士,學成歸來繼續做一名人民教師!”“呂老師,一直記得那個(ge) 您陪我去醫院治療腎結石的午後,謝謝您!”“親(qin) 愛的霞霞,9月我就去北京讀書(shu) 了,要想我哦!”呂淑霞援藏20年的時光像碎片一樣在腦海中一一閃現,有淚點,也有笑點;有欣慰,也有虧(kui) 欠;有失去,更有得到。

一時間,她陷入了回憶的漩渦中,試著將碎片拚湊完整……

最強的“鎧甲”

無論哪一段記憶碎片,都繞不開20年前那個(ge) 格桑花盛開的夏天。

2000年8月,25歲的呂淑霞從(cong) 山東(dong) 曲阜師範大學畢業(ye) ,和很多迷茫的應屆畢業(ye) 生一樣,麵臨(lin) 著何去何從(cong) 的難題。

一心隻想做人民教師的她穿著簡樸的職業(ye) 裝,拿著簡曆和各類資格證書(shu) 穿梭於(yu) 煙台各大招聘會(hui) 現場,期盼著招聘人員能在數以萬(wan) 計的應聘者中看出她強烈的任教意願。

找工作之路注定是波折的,對一心想跨專(zhuan) 業(ye) 做英語教師的她來說更是難上加難。

作為(wei) 家中唯一一個(ge) 女孩和第一個(ge) 高材生,呂淑霞沒有因此而得到家人的“優(you) 待”,也就從(cong) 未想過和家人傾(qing) 訴就業(ye) 之難,以獲得一絲(si) 安慰。

“我母親(qin) 40多歲才生下我,和三個(ge) 哥哥也因年齡差而像是‘兩(liang) 代人’。所以,很多事情和他們(men) 說了也隻能徒增煩惱罷了。”在呂淑霞的記憶裏,出身貧苦家庭的她從(cong) 小就習(xi) 慣了自己拿主意。她瞞著家人和西藏自治區拉薩中學簽訂了8年工作合同。

連日來“單兵作戰”式的求職之旅在拉薩中學的招聘宣講會(hui) 上迎來轉機。時任拉薩中學校長在講台上描述著“西部大開發”政策、拉薩的藍天白雲(yun) 、優(you) 厚的薪資待遇、順暢的職稱評定渠道……但最令呂淑霞心動的是她在拉薩中學能教英語課,以及作為(wei) 一名拉薩中學教師肩負的幫助窮苦農(nong) 牧民孩子走出高原的責任。

在20多歲的年紀,迷茫的年輕人評估所謂的後果和挑戰,一類是悲觀的,他們(men) 也許內(nei) 心憧憬挑戰,但因為(wei) 各種原因還是選擇了現實的安穩;一類是樂(le) 觀的,甚至覺得必須親(qin) 自嚐一嚐苦澀這味調味料,人生才顯得真實,才能稱得上是不悔青春。

“去!”呂淑霞無疑是後者。

那時,“西部大開發”政策剛剛實行,拉薩經濟、交通等各方麵發展都還很落後。她僅(jin) 有的一雙百元皮鞋被一條條土路硬生生磨掉了底,水壺裏倒出的是永遠燒不開的“開水”,常常因小跑去教室而產(chan) 生高原反應,和當時的男朋友也因異地而分手,無數次因想念幾千公裏外的父母而夜不能寐……更令她頗受打擊的是,教學事業(ye) 也並非想象中的一帆風順。

雖如願成為(wei) 英語教師,任教高一藏族C班,但因為(wei) 是非英語專(zhuan) 業(ye) 出身,她必須比其他英語老師成倍地付出,才能有底氣站上講台。

她像打了雞血一樣,幾乎將所有的個(ge) 人時間全部傾(qing) 注在教學上,常常草草對付一口晚飯就趕忙跑去給學生聽寫(xie) 單詞、背誦課文、備課、琢磨教案到深夜,不厭其煩地和學生們(men) 分享西藏外麵的世界,樂(le) 意接受學生的每一次“家訪”邀請。

兩(liang) 年下來,她和學生們(men) 愈加熟悉,教學能力也得到同事和學校的認可。就在她準備和學生們(men) 一起迎接高三、全力備戰高考時,卻被“潑了一盆冷水”:學校通知她改任2002級漢族班班主任兼英語老師,不再任教高三班。

年輕氣盛的她去找學校領導“辯論”,“他們(men) 是我第一批學生,兩(liang) 年朝夕相處,真的舍不得。不讓我教高三,我就辭職。”她坦言,這是她20年裏第一次也是唯一一次萌生了離開拉薩的念頭。

她的“威脅”沒起任何作用,這場帶著情緒的“討說法”以她“戰敗”收場,但不論是從(cong) 3年後她所帶的班級取得優(you) 異的高考成績,還是學校領導給予的能力認可,亦或是客觀上積累的班主任經驗來看,又是“勝利”的。

沒有賭氣離開拉薩的呂淑霞,還迎來了另一場“勝利”——收獲愛情。2003年年底,她和誌同道合的援藏教師張頂傑結婚,第二年,女兒(er) 張馨予出生了。

自此,平凡而幸福的三口之家在高原上紮下了根。

20年來,呂淑霞被問及“因為(wei) 什麽(me) 留在拉薩”的次數要多於(yu) “為(wei) 何來到拉薩”,她試著從(cong) 記憶拚圖中抽出一塊最合適的碎片來回答,都失敗了。但這次,她在和學生們(men) 的微信對話界麵上,寫(xie) 下了她認為(wei) 的最好回答:可愛的你們(men) 、和睦的家庭以及愈加壯大的援藏隊伍成了我最強“鎧甲”,讓我告別了曾經“單兵作戰”的日子……

移動的“講台”

挑戰還在繼續……

2006年,剛滿30歲的呂淑霞沒有因為(wei) 照顧女兒(er) 而將重心轉移,反而在教學事業(ye) 上“加碼”——向學校申請擔任“宏誌班”班主任。

2000年,中央宣傳(chuan) 部、中央文明辦、教育部組織實施西部開發助學工程,2002年開始麵向品學兼優(you) 的特困學生開辦高中“宏誌班”。

作為(wei) 西藏自治區第一所中學,拉薩中學自2002年開辦“宏誌班”以來,考慮到“宏誌生”生活習(xi) 慣和拉薩市區的本地學生有所不同,更不用說和漢族老師之間存在的文化差異,因此,班主任一職均由藏族老師擔任,當時還沒有漢族老師當班主任的先例。

呂淑霞又一次找到學校領導“辯論”。這次,她以“勝利”收場——2006年至2015年,她連任三屆“宏誌班”班主任,班級本科率均為(wei) 100%,一本率也從(cong) 84%上升為(wei) 90%和96%,還帶動更多的漢族老師主動申請任“宏誌班”班主任。

由於(yu) “宏誌生”學生漢語和英語水平參差不齊,交流和適應新環境成了呂淑霞首要解決(jue) 的兩(liang) 大問題。教授英語課時,她會(hui) 根據經典英文歌曲為(wei) 學生們(men) 取英文名,用講英文名著故事等方式讓他們(men) 記得住、用得好英語。她還利用課後時間挨個(ge) 和學生單獨談話、練習(xi) 漢語,鼓勵他們(men) 嚐試用漢字寫(xie) 下個(ge) 人簡介,借助趣味漢字故事幫助他們(men) 發現漢語之美。

“現在都記得呂老師教英語‘三最法’——最快速、最清晰、最大聲。”畢業(ye) 於(yu) 南京航天航空大學的莫阿子是09級宏誌生,因家庭貧困,直到小學四年級才開始上學,“我們(men) 的基礎薄弱,但呂老師從(cong) 來沒有放棄過。她早起陪我們(men) 早自習(xi) ,晚自習(xi) 後還要來宿舍給我們(men) 聽寫(xie) 英語單詞和語文課文,沒有幾個(ge) 老師能做到這樣。”

白天是老師,晚上做父母。9年間,呂淑霞的“講台”不隻局限於(yu) 教室裏的三尺之地。

很多宏誌生因從(cong) 小生活環境惡劣、健康意識欠缺,自身患有一些疾病但不重視,有的甚至是到高考體(ti) 檢才確診。為(wei) 了照顧好學生,她成了個(ge) “半路醫生”,查詢、搜集相關(guan) 疾病信息,谘詢醫生,四處打聽治療方法,向藏族同事“取經”。每晚,她還重點去生病學生的宿舍關(guan) 注病情有無異樣。

一次,班裏一個(ge) 女生因肺膜炎導致身體(ti) 不適,無心聽課。呂淑霞帶著火罐到宿舍為(wei) 她按摩、拔罐,進行輔助治療。“罐有多大,拔出來的泡就有多大。拿針準備把泡裏的水擠出來,結果劃了一圈都沒出來。最後才發現泡裏麵是像果凍一樣的東(dong) 西,根本流不出來。”每每想起那個(ge) 女生,呂淑霞都心疼不已。

“她從(cong) 來不會(hui) 因為(wei) 學生家庭貧困、身體(ti) 疾病亦或是學習(xi) 成績不好而區別對待。”德西忘不了呂老師帶她去醫院治療腎結石的那個(ge) 午後,“掛號、問診、做檢查的時候,看得出她是真著急了,最後還幫我墊付了醫療費,一直照顧我到晚上。”

呂淑霞能走進學生的心裏,還源於(yu) 她細膩的共情力。

2008年,06級宏誌生洛桑嘎登作為(wei) 西藏自治區學生代表去北京觀看北京奧運會(hui) 比賽。臨(lin) 走前,呂淑霞私下找到他說:“第一次去北京,別害怕,身上的錢夠嗎?”說著,她將事先準備好的路費塞到洛桑嘎登手裏,再三囑咐要注意安全。

有段時間,學生次多(化名)常常上課走神。呂淑霞便找了個(ge) 辦公室,在沒有其他老師的時間和次多談話。

次多是個(ge) 單親(qin) 家庭的孩子,和母親(qin) 相依為(wei) 命。因為(wei) 母親(qin) 的突然住院,他擔心自己會(hui) 成為(wei) 孤兒(er) 才無心學習(xi) 。此後,呂淑霞帶著次多和慰問品開車一個(ge) 多小時趕到曲水醫院看望他的母親(qin) ,次多的臉上終於(yu) 又有了笑容。

其實,在3屆“宏誌班”中,單親(qin) 、留守兒(er) 童或是孤兒(er) 並非個(ge) 例。呂淑霞能體(ti) 會(hui) 到他們(men) 因貧窮等家庭因素帶來的自尊、自卑以及對愛的渴望,並小心翼翼地嗬護孩子藏在內(nei) 心深處的“禁地”。

當然,呂淑霞並不讚同過度的“溺愛”和一味的同情憐憫,該嚴(yan) 厲的時候也絲(si) 毫不心軟。

因為(wei) 她知道取“宏圖寄黨(dang) 恩、誌願為(wei) 國強”之意的宏誌生並非“草莓族”,他們(men) 更需要通過高考改變命運,他們(men) 身上肩負著一個(ge) 家庭甚至是西藏教育事業(ye) 的希望。

也因此,她給自己立下“軍(jun) 令狀”:無論如何也不能離開講台。

曾經,她因教學工作表現突出,被暫時調至西藏自治區教育考試院工作,如今看來,這是一次“高就”機會(hui) 。

在考試院近兩(liang) 個(ge) 月時間內(nei) ,她過上了朝九晚五的生活,也有了更多時間陪伴家人,但她沒有忘記自立的“軍(jun) 令狀”,選擇放棄了這次可能升職的機會(hui) ,回歸了講台,繼續教書(shu) 育人。

紮根講台二十載的背後,是她不止一次抵住“誘惑”的堅定信念,是不把援藏作為(wei) 個(ge) 人“鍍金”跳板的可貴品質。

失衡的“扁擔”

呂淑霞像一個(ge) 超大容量的“硬盤”,“裝”的學生多了,留給自己和家人的空間就隻能被壓縮。正所謂,“扁擔挑水兩(liang) 頭擱,顧得了一頭,顧不了另一頭”,這些年,她忙碌於(yu) 講台前後,心中對女兒(er) 和父母的虧(kui) 欠,千言萬(wan) 語不能訴盡。

呂淑霞從(cong) 小就患有尿血症,雖沒有給身體(ti) 帶來過明顯的傷(shang) 痛,但精力比一般人容易消耗得多。在缺氧的高原上,每走一步,消耗的體(ti) 力較內(nei) 地而言,也許是成倍的。

她不止一次因過度操勞、體(ti) 力不支住進醫院。近兩(liang) 年,高血壓和高血脂也愈發加重,心悸頻次更是逐年增加,上課時的聲音不如以往洪亮,步伐不再雷厲風行,下眼瞼略顯鬆弛的皮膚上“墜”著顯而易見的眼袋,頭頂是黑色短發沒能掩蓋住的斑禿,她也因此將亮色係的衣服都壓在了衣櫃最下麵,“臉色看起來沒精神頭,撐不起鮮豔的衣服咯”。

的確,在今年剛畢業(ye) 的學生次珍記憶裏,“3年裏隻見呂老師穿過一次橙色的運動衣”。洛桑嘎登每每在全區教師思政培訓會(hui) 上遇到呂淑霞,都會(hui) 看到她時不時按一按手上的穴位,行動也比之前慢了不少。

呂淑霞的丈夫張頂傑自1999年從(cong) 西藏大學畢業(ye) 後,就一直在拉薩第一中學教數學,教學任務重。這兩(liang) 年,肺部也常常出現不適,還因患有腸易激綜合征,疼得一夜夜失眠也是常有的事。

“我們(men) 倆(lia) 都不心疼自己,隻是覺得孩子是無辜的,本不該為(wei) 我們(men) 的選擇‘埋單’。”記者在采訪時,見到了剛上完古箏培訓課的呂淑霞的女兒(er) 張馨予。她皮膚白皙,個(ge) 頭也比媽媽高出不少,黑框眼鏡下是自學的時尚眼妝,愛和人打招呼,但大多時候,還是喜歡和手機“獨處”。

和母親(qin) 一樣,張馨予在3歲時,也被查出了尿血,加上對拉薩生活環境和氣候條件的不適,吃藥打針成了家常便飯,5歲長期定居拉薩前,她隻能不停地往返於(yu) 拉薩和四川廣安的爺爺奶奶家,調理身體(ti) 。

那時,呂淑霞剛帶第一屆“宏誌班”,沒法抽出時間照顧女兒(er) ,隻能在寒暑假帶著她四處求醫。

呂淑霞在紙上列下網上能搜到的相關(guan) 專(zhuan) 家的信息,帶著女兒(er) 做各種檢查,但結果都不理想。她開始打聽民間偏方,自學拔罐、推拿和艾灸,隻要是聽說可以緩解女兒(er) 病症,什麽(me) 她都會(hui) 試一試。

她想盡可能地彌補女兒(er) ,周末寒暑假堅持接送上下古箏課,親(qin) 自輔導作業(ye) ,參加各類親(qin) 子活動,下載當下流行的歌曲和女兒(er) 分享……當然,有時刻意的“殷勤”也引得女兒(er) “嫌棄”和“吐槽”。

去年,身體(ti) 逐漸好轉的張馨予考上了河南鄭州第四中學的內(nei) 地西藏班。“小時候就陪伴不夠,現在又去了異地讀書(shu) 。”高興(xing) 之餘(yu) ,呂淑霞心中也多了幾分不舍和虧(kui) 欠,所以,每當寒暑假女兒(er) 回拉薩時,她又不自覺地格外“殷勤”。

不論對女兒(er) 有多虧(kui) 欠,最起碼每天都能見著,不會(hui) 存在距離的阻礙,但對千裏之外的父母來說,“連最基本的盡孝都是有時間差的”。

因和丈夫的家鄉(xiang) 相隔太遠,放寒假時,一家三口就去廣安陪伴公公婆婆;放暑假時,才回山東(dong) 煙台看望父親(qin) 母親(qin) (西藏學校的寒暑假時間和內(nei) 地相反,寒假為(wei) 2個(ge) 多月,暑假不到1個(ge) 月——記者注)。青藏鐵路開通後,她可以坐火車到北京或者徐州,再轉車回山東(dong) 煙台,但單程就要花費3到4天。

離家千裏,交通不便,20年來她回山東(dong) 的次數少之又少,更不用說在二老床榻前悉心照料,這大概就是“回不去的是故鄉(xiang) ”所描述的兩(liang) 難境地吧!

前幾年,為(wei) 了讓患有牛皮癬、一輩子沒去過公共浴池的父親(qin) 能舒服地洗澡,她在家鄉(xiang) 溫泉小鎮給父母買(mai) 了一套溫泉水可以通到自家浴室的兩(liang) 居室。她把這當成能力範圍內(nei) 可以實現的一份孝心,而至今在拉薩的住處,女兒(er) 張馨予的房間還隻是客廳一角。可見,她口中的“能力範圍內(nei) ”實際上是她的最大限度。

聚少離多、報喜不報憂成了她和父母的相處之道。有一年寒假,70多歲的母親(qin) 上山摟草時摔傷(shang) 了腰,臥床了半個(ge) 多月也沒告訴她。在後怕、愧疚以及萬(wan) 幸等複雜情緒下,呂淑霞在電話裏“吵”了母親(qin) 幾句。

“父親(qin) 84歲的時候被查出胃癌晚期。我母親(qin) 不願麻煩兒(er) 女,就自己騎著三輪車送我爸就醫,直到2017年我父親(qin) 去世。其間,每次打電話都說父親(qin) 病情好轉,讓我安心教書(shu) ……”眼淚滴在呂淑霞黝黑的手背上,父親(qin) 的去世成了她心裏最痛的疤。

張馨予也記得,從(cong) 山東(dong) 回來後,媽媽抱著她不停地哭著說:“媽媽沒有爸爸了,媽媽沒有爸爸了……”

如今83歲的母親(qin) 成了獨居老人,但呂淑霞依舊不能陪伴左右,因為(wei) ,剛滿45歲的她接到學校的新任命,擔任2020級“宏誌班”班主任。

這是一場永遠超越算計的人生

“比起‘宏誌生’,我對你們(men) 管得太鬆了,下一屆還是得嚴(yan) 厲些。”今年8月初,呂淑霞和剛畢業(ye) 的2020屆普通藏族文科(3)班的學生約在常去的涼粉店,這是學生離開西藏去內(nei) 地讀大學前的最後一次見麵。

強紮是個(ge) 典型的藏族男孩,黝黑的皮膚,大大的眼睛在眼眶裏轉啊轉,好像在“籌劃”些什麽(me) 。他是班裏公認的最調皮的學生,對學習(xi) 以外的任何事都充滿了好奇心,也因此挨了呂淑霞不少批評。

“呂老師從(cong) 來沒有放棄過我或孤立我,對我和其他學生是一樣的。”強紮今年高考分數並不理想,但仍在畢業(ye) 後第一個(ge) 給呂老師發了條感謝短信。

呂淑霞知道,“藏族孩子雖然特別要麵子,但他們(men) 是善良的,從(cong) 不記仇,我從(cong) 來不怕他們(men) 因為(wei) 挨了批評而記恨我”。她記得剛來拉薩中學時和一個(ge) 學生發生的最大一次衝(chong) 突,“旦巴旺久學習(xi) 態度不端正,被我當眾(zhong) 批評後摔門而出。但是下課後又笑嘻嘻地跑來幫我搬自行車”。

今年已經36歲的旦巴旺久不太記得這次“衝(chong) 突”,就記得“呂老師對藏族孩子格外好”。

的確,即使學生畢業(ye) ,呂淑霞對他們(men) 的關(guan) 心也未停止,她無私的愛依舊產(chan) 生著“效益”。

2013年,呂淑霞帶著女兒(er) 到北京尋醫,和正在北京讀研的洛桑嘎登見了麵。

“她以給侄兒(er) 買(mai) 衣服的借口,讓我陪同挑選。在分開時,快速把衣服塞給了我,讓我好好吃飯,好好學習(xi) ,多參加些社團活動。”洛桑嘎登至今都記得2013年站在北京地鐵口的那個(ge) 瞬間。

洛桑嘎登坦言碩士畢業(ye) 後回西藏教書(shu) 的選擇就源於(yu) 呂老師,“我也想做一名能走進學生心裏的人民教師”。

大學時,莫阿子因漢語水平差,常常因表達不清惹笑話,久而久之也就不敢開口,變得自卑、內(nei) 向。

“畢業(ye) 時,呂老師和我們(men) 說過大學不要做‘書(shu) 呆子’,要全麵發展。但現在……”消沉的莫阿子萌發了一個(ge) 念頭,“當初呂老師教的‘三最法’能不能用來學漢語?”

大二開始,每個(ge) 清晨,她都會(hui) 在校園一角大聲地朗讀文章。她記得呂老師常說的“隻要肯努力,一定會(hui) 有收獲”。一年下來,她終於(yu) 可以無障礙地在公共場合發言。重獲自信的她不僅(jin) 參加了各類社團,還自發組織了支教活動。

“隻有他們(men) 走出去了,並把先進技能和理念帶回來,我們(men) 的家鄉(xiang) 才會(hui) 越來越好,才會(hui) 吸引更多的年輕人來到西藏、留在西藏!”如今,莫阿子選擇回到家鄉(xiang) 昌都創業(ye) ,“我要把曾經得到的愛傳(chuan) 遞給更多像我一樣的藏族孩子。”

呂淑霞的付出不隻得到學生的認可。一次,她走在路上,一個(ge) 陌生的藏族女人和她熱情地打招呼:“我老公不止一次說您對藏族學生特別好,謝謝您。”原來,她是學校原政教科老師的妻子,聽說過呂淑霞在拉薩中學教書(shu) 的故事。

如今,呂淑霞和學生們(men) 依舊保持聯係,一些學生主動聯係她,詢問是否需要幫助,都被她拒絕了。她從(cong) 未想過從(cong) 學生身上圖些什麽(me) 。

有人說呂淑霞“虧(kui) 了”。他們(men) 將其20年的援藏歲月量化,試圖用理性的數學公式或所謂的“成功”標準去計算或評判她的得與(yu) 失,最終得出結論——奉獻至今,仍是個(ge) 普普通通、最平凡不過的高中教師。

的確,她是平凡的,沒有驚天動地的感人事跡,也沒有經曆什麽(me) 戲劇化的跌宕人生。但她又是不可或缺的。她像高原上一朵默默綻放的格桑花,雖沒有玫瑰的嬌豔,也不及牡丹的高貴,但隻要成片成片地綻放,就能創造出雪域高原上最為(wei) 震撼的花海景觀。

在龐大的西部基層工作者群體(ti) 中,像她一樣平凡的人無疑是大多數。他們(men) 幾十年、一輩子,有的甚至是幾代人甘願平凡,這種極致的平凡,又何不是一種“非凡”呢?

今年暑假結束前,呂淑霞一家決(jue) 定約上張頂傑的大學同學和家屬“過林卡”(在西藏指郊遊的意思——記者注)。從(cong) 呂淑霞講述“過林卡”時那種興(xing) 奮的表情中,我似乎一下子掂出了紮根基層的“呂淑霞們(men) ”所獲得的那份一般人難以得到的沉甸甸的幸福。

“有的被分配到拉薩偏遠的區縣教書(shu) ,有的夫妻二人分在不同的地區,有的自身存在殘疾但仍堅守講台……這些年我結識了許多援藏教師,我們(men) 像家人一般彼此珍惜。”呂淑霞穿著一身深色係的衣服,一邊向記者介紹每一位援藏教師的故事,一邊招呼著大家吃水果。

這是一場再普通不過的聚會(hui) ,沒有主角,沒有觥籌交錯,也沒有阿諛奉承。孩子們(men) 聚在一起打遊戲,男人們(men) 聊聊教學、談談工作,女人們(men) 則更關(guan) 注子女的學習(xi) 生活以及養(yang) 生方法。因為(wei) 他們(men) 信念一致、彼此珍重、感情淳樸,每一次聚會(hui) 都堪稱是“真正的幸福的盛會(hui) ”。

“格桑花開,無所顧忌地綻放……我捂住胸口對望著西藏,你是我心中最美的向往。”呂淑霞望著藍天唱起了最愛的《格桑花開》,這場像家庭聚會(hui) 一般的“過林卡”在藍天、白雲(yun) 、溪水的見證下溫暖進行,草地上成片的格桑花也悄悄地融入了這場“盛會(hui) ”……

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

做好民族語文翻譯工作 鑄牢中華民族共同體意識

近日,中國民族語文翻譯局2020年度藏語文新詞術語翻譯專家審定會在青海省黃南藏族自治州州召開。[詳細] -

讓民族團結之花常開長盛

近年來,阿裏地區在國慶、西藏百萬農奴解放紀念日、民族團結進步宣傳月等重大節慶日開展民族文化交流和藝術展示活動460場次、受教育群眾3.6萬人次。[詳細] -

老丁:為西藏教育舔磚加瓦的人

從拉薩阿裏地區高級中學到普蘭縣霍爾鄉小學、巴嘎鄉小學、多油村小學和九年一貫製學校,再到劄達縣香孜鄉小學,老丁和誌願者們一路西行,一路建著圖書館。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信