在紅色故事裏砥礪初心

根培烏(wu) 孜山位於(yu) 拉薩城北,拉魯濕地旁邊。

1959年西藏地方政府中的上層反動分子發動全麵武裝叛亂(luan) 。西藏工委為(wei) 了安全起見,將辦公點搬往根培烏(wu) 孜山腳下,臨(lin) 時搭建了辦公場所,指揮平叛。

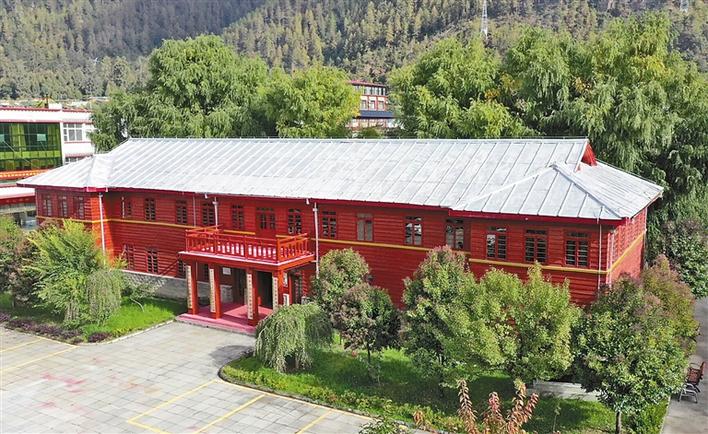

之後,這裏陸續建起了中央人民政府駐藏代表樓、將軍(jun) 樓和“貝殼”會(hui) 議室,逐漸成為(wei) 西藏自治區黨(dang) 委的辦公所在地。最後,這裏成為(wei) 了中共西藏自治區委員會(hui) 黨(dang) 校的校園,向師生傳(chuan) 達著波瀾壯闊的故事。

1951年6月13日,一位年近半百的將軍(jun) ,出任中央人民政府駐藏代表,踏上了前往“世界屋脊”的征程。他就是張經武。

從(cong) 1951年西藏和平解放到1965年西藏自治區正式成立,張經武在西藏工作了15年。15年間,張經武作為(wei) 中央人民政府駐藏代表兼中共西藏工作委員會(hui) 書(shu) 記,執行黨(dang) 中央、毛主席的指示,領導西藏人民推翻了政教合一的封建農(nong) 奴製度,使西藏一步跨越進入了社會(hui) 主義(yi) 社會(hui) 。

清晨,走進中共西藏自治區委員會(hui) 黨(dang) 校,走進中央人民政府駐藏代表樓,樓裏廖無一人,安靜得隻能聽到自己的腳步聲,還有感悟曆史澎湃的心跳聲。想象著當年這座樓裏一派生機,張經武、張國華、譚冠三、苗丕一、周仁山、王其梅、郭錫蘭(lan) 等革命老前輩們(men) 忙碌工作的身影依稀出現在眼前,開會(hui) 時熱烈討論的話語聲仿佛縈繞在耳旁。

漫步在中央人民政府駐藏代表樓、將軍(jun) 樓、“貝殼”會(hui) 議室,還有苗丕一、周仁山、王其梅、郭錫蘭(lan) 等革命老前輩們(men) 的舊居裏,用心感受著他們(men) 為(wei) 西藏人民的自由幸福、祖國的統一作出的巨大奉獻,也感受著曆史和歲月賦予這些紅色遺跡的厚重。

矗立在黨(dang) 校裏的這些紅色文化遺跡建築群,每一棟、每一層、每一間都有寫(xie) 不盡、講不完的故事。中共西藏自治區委員會(hui) 黨(dang) 校黨(dang) 史黨(dang) 建教研部的吳波講師講述了這些建築群的來由。

1962年為(wei) 了籌備自治區的成立,張經武將軍(jun) 到北京給中央匯報工作,談到要建一批項目,其中就包含了中央人民政府駐藏代表樓。1964年由中央人民政府撥專(zhuan) 款修建,1965年建成。建成後的代表樓占地300畝(mu) ,此後這裏便成為(wei) 原西藏工委的一個(ge) 重要辦公區。也正是在這棟代表樓裏,張經武主持開展了西藏的各項工作,為(wei) 西藏今天的發展奠定了堅實的基礎。

從(cong) 中央人民政府駐藏代表樓出來,便能看見一棟仿蘇式建築,這是原西藏工委的會(hui) 議室,長25.15米、寬27.9米,總體(ti) 占地麵積701平方米,整體(ti) 呈貝殼狀。建築內(nei) 部寬敞明亮,承擔了工委的重大活動和會(hui) 議。會(hui) 議室的東(dong) 側(ce) 有四座住宅,均為(wei) 獨立小院,由磚石建造而成,錯落有致地掩映在綠樹與(yu) 灌木叢(cong) 中。

當年在西藏這片土地上灑熱血、獻青春的革命前輩們(men) 留下的建築群,是西藏短短幾十年跨越上千年的曆史見證,紅色文化遺跡的坐標上,交織著西藏的曆史巨變。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

感受思想偉力 增強政治自覺

西藏自治區各地各部門嚴格按照黨中央、區黨委決策部署和工作要求,根據實際創新開展黨史學習教育,引導黨員幹部從百年黨史中感悟思想偉力,增強用黨的創新理論武裝思想的政治自覺。[詳細] -

進一步深化對黨的性質宗旨的認識

習近平總書記在黨史學習教育動員大會上強調,我們黨的百年曆史,就是一部踐行黨的初心使命的曆史,就是一部黨與人民心連心、同呼吸、共命運的曆史。[詳細] -

“紅樓”一甲子 精神永流傳

2018年11月,“紅樓”四個基地——“波密縣民族團結教育基地、林芝市愛國主義(民族團結)教育基地、西藏自治區國防教育基地、波密幹部教育現場教學基地”揭牌。[詳細] -

拉薩城關區八一社區組織黨員召開學習會

近日,拉薩市城關區金珠西路街道八一社區組織社區黨員召開學習會。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信