浙江夫婦紮根青海高原半世紀:觀天測地,獻完青春獻子孫

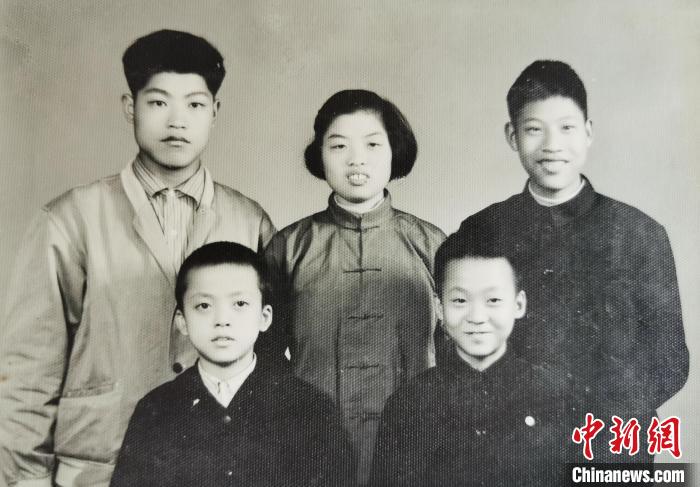

圖為(wei) 翻拍的青年時期朱汝完(後排左一)、吳江楓(後排中)與(yu) 家人在浙江的合影照片。 張添福 攝

聽著狼叫,趕赴高原氣象站;挖野菜、捋草籽墊肚子;觀測時別著手榴彈放哨;幫同事耕地,用自家種子播種……在青海南部高原,來自浙江金華的朱汝完和老伴吳江楓,紮根高原半世紀,觀天測地、瞭望高原,獻完青春獻子孫。

圖為(wei) 朱汝完整理個(ge) 人在浙江省永康中學初中部的畢業(ye) 證書(shu) 。 張添福 攝

聽著狼叫,趕赴高原氣象站

1959年10月,來自浙江金華永康的十九歲小夥(huo) 朱汝完,從(cong) 青海省西寧氣象學校畢業(ye) 後,分配到青海省黃南藏族自治州河南蒙古族自治縣外斯氣象站,負責觀測和發報。

彼時,外斯公社離河南縣城隻有七十多公裏,但山大溝深,朱汝完和同行的三名青年,雇上當地牧民作向導,用犛牛馱著電台,奔赴外斯公社,走了三天兩(liang) 夜。

圖為(wei) 在青海西寧頤養(yang) 天年的朱汝完向記者展示氣象發報基本功。 張添福 攝

可生在江南的四名青年,不會(hui) 騎犛牛,渡河時,有的甚至掉進河裏。

一夥(huo) 人在山溝裏搭帳篷過夜,鋪張牛皮,蓋件羊皮大衣,早晨起來,鋪蓋上全是雪霜。

除了天冷,不斷的狼叫聲,讓朱汝完和其他青年毛骨悚然,“趕犛牛的少數民族同胞說,不要怕,狼不會(hui) 來到跟前。”

朱汝完回憶道,不知蹚過了幾條河、翻過了幾座山,看到黃河,意味著終於(yu) 抵達氣象站。而此時的氣象站僅(jin) 是三個(ge) 蒙古包,五六名老同誌在此值守。

氣象站建在山坡的一個(ge) 平台上,一個(ge) 小蒙古包裏,是朱汝完和其他兩(liang) 名青年的宿舍。一個(ge) 人的被子當褥子,一個(ge) 人的當被子,一個(ge) 人的當枕頭,三個(ge) 青年就睡在一個(ge) 被窩裏。“你睡了覺,我就起來值班,另外一個(ge) 就負責打水、撿拾燃料。”朱汝完說。

此時,附近還沒有牧民居住,自然沒有牛糞,朱汝完回憶蒙古包裏外一樣冷,無處避寒。

冬天,他們(men) 踩著冰麵,跨過黃河撿柴火生火烙餅子。可夏天過不了黃河,他們(men) 隻能點著報紙,在簸箕上烙餅,也不知道餅子是生還是熟。

後來,當地成立農(nong) 場,開墾土地,日子才逐漸好轉。朱汝完說,他們(men) 去農(nong) 場場部吃飯,可一個(ge) 月每人隻分配七斤糧食,“我們(men) 這些小夥(huo) 子哪裏夠吃,就挖野菜、捋草籽墊肚子,有時餓的沒力氣,但工作一樣都沒落下。”

1962年,時逢春末夏初,當地人給牛羊灌藥、打針搞防疫,朱汝完很快成為(wei) 抓牛、抓羊的一把好手,和當地老鄉(xiang) 打成一片。

“他是一個(ge) 漢族幹部,他的幹勁大家都看到了吧,他的精神是我們(men) 大家的榜樣。”當地一個(ge) 鄉(xiang) 鎮老書(shu) 記稱讚朱汝完如此賣力,也被他一心為(wei) 公而感動。

同事請假回家,朱汝完幫同事耕地,用自家的種子播種。秋收的時候,有些同事不在,朱汝完二話不說幫他們(men) 收獲。“當時高原蔬菜稀有,我們(men) 就把大白菜放在窖裏,等他們(men) 回來再吃。”

老伴吳江楓也不“掉隊”,朱汝完的同事回老家,她就主動承擔喂家禽的事,每天開門喂養(yang) 清數,一段時間下來,能幫同事收集一臉盆雞蛋。

幾個(ge) 小孩到黃河邊抓野鴨子,一個(ge) 陷到爛泥坑。在大家一籌莫展時,得到消息趕來的朱汝完和同伴爬著小木板,進入爛泥坑,看見水裏有黑影子,一把就拉了上來。

“別人不做的事情,隻要他有一點能力,就願意,”老伴吳江楓說,“當時很多人都不敢下水,因為(wei) 是爛泥灘。而朱汝完說自己是南方人,不怕水……其實主要是救人要緊。”

別著手榴彈,觀天測地

朱汝完回憶,剛來到外斯氣象站時,三座蒙古包裏最大的一座是辦公室。他們(men) 一天七次向蘭(lan) 州方麵發報,還要兼顧航空報。朱汝完和同事們(men) ,往往右手搖發電機發電,左手發報。

高原天氣突變,且天氣越惡劣,年輕的氣象人就越得去觀測。一次,遇到雞蛋大的冰雹,他們(men) 頂著冰雹,去測量直徑、重量、水分。

而怕流竄當地的土匪打冷槍,觀測時一人拿著手電筒觀測溫度、地溫、濕度、蒸發等數據,另一人就得背著一支槍、別著手榴彈放哨。

“那個(ge) 石頭山上雲(yun) 霧繚繞,馬上要下大雨……”朱汝完注意到當地民間氣象經驗豐(feng) 富,每次下鄉(xiang) 都會(hui) 積累相關(guan) 諺語,甚至下鄉(xiang) 幾個(ge) 月專(zhuan) 門搜集。

一次下鄉(xiang) ,朱汝完的馬受驚,他被摔下來。但一隻腳還卡在馬鐙子上,拉韁繩時,手都變形,馬拖著朱汝完,擦傷(shang) 了半邊臉。

物資匱乏,工作時,點煤油燈就顯得很奢侈。朱汝完回憶說,有時自己早上出發,翻越幾座大山去買(mai) 煤油,晚上才能回來。而空閑時,朱汝完就把煤油燈燈芯調的很小,把公家的東(dong) 西當成自己的,一點也不浪費。

可家裏的孩子們(men) 點著蠟燭頭學習(xi) ,甚至靠月光照明,朱汝完從(cong) 來不會(hui) 把煤油拿回家。

調離河南縣,到條件更艱苦的澤庫縣。搞區劃收集氣象資料,一走幾個(ge) 月,在和日地區遇上連陰雨,商店買(mai) 不上吃的,沒有燒的,朱汝完向牧民求情,能不能賣點牛糞,哪怕貴一點。“類似情況遇到不少,但我們(men) 沒有影響工作,餓著肚子也要做好組織安排的工作。”朱汝完說。

耕讀傳(chuan) 家,勤勞是個(ge) 傳(chuan) 家寶

1963年,工作五年後,朱汝完拿著四十二元錢,第一次回浙江老家,可鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 都已不認識朱汝完。他推開自家大門,母親(qin) 看到朱汝完,竟開口說,“你找誰,你是哪裏來的客?”

當朱汝完介紹完自己,老母親(qin) 大笑起來。此時,身患疾病,加之長期高原的風吹日曬,身形消瘦的他,已不是當初離家那般模樣。

到了1980年,朱汝完省吃儉(jian) 用,湊錢準備去看望老家的母親(qin) 。但還沒等他張口,一個(ge) 同事先行提出要回老家。

氣象站就那麽(me) 幾個(ge) 人,工作必須開展。作為(wei) 單位觀測方麵的負責人,朱汝完隻能讓同事先回,“我有母親(qin) ,別人也有母親(qin) ;我好幾年沒回家,別人也是好幾年沒回家。工作都是大家幹的,很多時候都要忍讓。”

結果沒兩(liang) 個(ge) 月,朱汝完的老母親(qin) 便去世。老家的弟弟反複發電報催其回家,但工作實在扔不下,隻能郵寄五十元錢,這也成他此生的痛和遺憾。

而對於(yu) 自己的子女,朱汝完也永遠是排在工作之後。

在澤庫縣和日地區搞區劃幾個(ge) 月未歸,小女兒(er) 和小兒(er) 子穿的黃膠鞋大拇指都露了頭,冬天沒有棉鞋,還得穿這雙鞋,倆(lia) 人腳都凍傷(shang) 了。為(wei) 不給父母添亂(luan) ,小女兒(er) 就和小兒(er) 子燒燙水取暖,但適得其反,反而更加嚴(yan) 重,雙腳皮肉開始潰爛,走路都困難。

忙得連軸轉的母親(qin) 發現後,用雪反複擦洗,姐弟倆(lia) 才保住了雙腳。

當時,很多人的觀念中,女孩長大後反正要嫁人,有門手藝,學習(xi) 裁縫,做做家務,帶帶弟弟妹妹即可,但朱汝完兩(liang) 口哪怕日子再窮,也想盡辦法讓孩子們(men) 讀書(shu) 。

1976年,大女兒(er) 要上學,被寄養(yang) 到浙江老家;幾年後,二女兒(er) 要上學,被央求寄養(yang) 到河南縣城的熟人家裏,讀二年級時,已經換了三家人……

朱汝完的老伴吳江楓隻上了幾年學,但學校裏以勞動為(wei) 主,根本沒有好好坐在教室學習(xi) 。但老伴有方法,憑著一本新華字典,什麽(me) 書(shu) 都看、什麽(me) 知識都學,上下五千年、東(dong) 西南北中,她在哄孩子的時候,為(wei) 孩子們(men) 儲(chu) 備知識,這讓孩子們(men) 終身受益。

“我也是跟著自己的兒(er) 女們(men) 在學習(xi) 。”吳江楓說,“不管是稟賦和機遇,人還是要靠勤勞去爭(zheng) 取。”

《觀潮》《雅魯藏布大峽穀》《觀滄海》……如今到了孫輩,娃娃們(men) 在點讀機上學習(xi) ,患有眼疾的吳江楓也跟著學習(xi) ,“學無止境,但現在很多知識都還不知道。”

如今,朱家已是一門三代氣象人。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

浙江紹興柯橋區福全幼兒園開展半日活動觀摩

為增強幼兒園教師組織一日活動的能力,提升保教質量,進一步貫徹落實《3-6歲兒童學習與發展指南》精神,近日,浙江紹興柯橋區福全街道福全幼兒園開展了半日觀摩活動。[詳細] -

浙江外國語學院成立教育治理研究中心

——《回望:大學校長口述》新書首發式 加快推進教育治理體係和治理能力現代化高峰論壇 10月24日,浙江外國語學院教育治理研究中心(以下簡稱“中心”)成立儀式、《回望:大學校長口述》新書首發式、加快推進教育治理體係和...[詳細] -

浙江紹興 “五權”下放 激活辦學

近年來,紹興市教育局進行大刀闊斧的改革,共下放教師錄用權、崗位設置權、崗位聘用權、職稱評聘權、績效考核權等5項權力。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信