西藏農牧民生產經營方式發生曆史性變化

“我不識字,也沒什麽(me) 技能,以前就靠放牧過日子,收入很少。”西藏改則縣物瑪鄉(xiang) 搶古村村民央拉姆說,“村裏有了合作社以後,牛羊集中放養(yang) ,我現在做擠奶工,也去茶館幫忙,去年收入差不多兩(liang) 萬(wan) 多元。這在以前想都不敢想。”

西藏自治區農(nong) 業(ye) 農(nong) 村廳的報告顯示,截至2019年底,西藏農(nong) 牧民專(zhuan) 業(ye) 合作社已達13726家,同比增長58.8%,加入合作社家庭有164749戶,群眾(zhong) 537159名。農(nong) 業(ye) 農(nong) 村廳農(nong) 村合作經濟指導處處長次仁旺姆說,農(nong) 牧民專(zhuan) 業(ye) 合作社的成立和發展,改變了入社農(nong) 牧民原有的生產(chan) 形態,推動農(nong) 牧民增收致富。

一直以來,西藏農(nong) 牧業(ye) 經營的主體(ti) 都以家庭為(wei) 單位,產(chan) 業(ye) 規模小,商品化率低,市場競爭(zheng) 力差,抗風險能力弱。

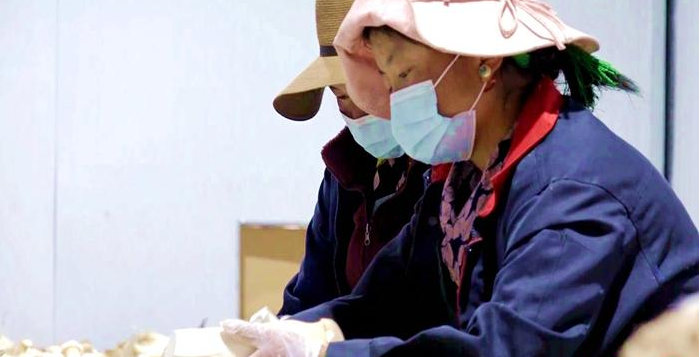

為(wei) 此,西藏在脫貧攻堅工作中將目光投向農(nong) 牧民專(zhuan) 業(ye) 合作社,因地製宜組織成立種植業(ye) 、農(nong) 畜產(chan) 品加工業(ye) 、物流運輸業(ye) 、民族手工業(ye) 等有地方特色的專(zhuan) 業(ye) 合作社,並引導和支持合作社規範發展,加大政策支持、幫扶引導、基礎建設、產(chan) 品培育、市場拓展和品牌打造等工作力度。

改則縣隸屬阿裏地區,被稱為(wei) “世界屋脊的屋脊”。因自然條件嚴(yan) 酷、群眾(zhong) 受教育程度偏低、商業(ye) 意識淡薄等,建檔立卡貧困人數曾占到全縣總人口的五分之一。2015年,搶古村實施以集體(ti) 經營為(wei) 抓手的牧業(ye) 改革,全村牲畜由部分勞動力集中放養(yang) 。同時,村集體(ti) 經濟合作社牽頭成立工程施工隊,興(xing) 辦農(nong) 機修理廠、茶館和商店,讓解放出來的勞動力就近就便勞務創收,不斷拓寬群眾(zhong) 增收渠道。如今,搶古村所有的貧困戶都已順利實現脫貧。

次仁旺姆說,農(nong) 牧民專(zhuan) 業(ye) 合作社的興(xing) 起使西藏農(nong) 牧民生產(chan) 經營方式發生了根本性改變,生產(chan) 效率和生產(chan) 積極性得到極大提升,促進了農(nong) 牧業(ye) 生產(chan) 專(zhuan) 業(ye) 化、標準化與(yu) 規模化,有效帶動了農(nong) 牧民收入的增加,為(wei) 西藏整體(ti) 告別絕對貧困打下了堅實基礎。

“鋼板切割、刀坯燒製、打磨、淬火、拋光,每一步我們(men) 都要學習(xi) ,好的產(chan) 品不愁銷路。”向巴倫(lun) 珠是西藏昌都市洛隆縣孜托鎮加日紮村民族手工藝品加工合作社裏的藏刀鍛造者,今年是他在合作社的第三個(ge) 年頭。與(yu) 他一起的另外8名員工都曾是當地的建檔立卡貧困戶。

“我們(men) 現在每月有3000元至4000多元的工資,年底合作社還會(hui) 進行分紅。”為(wei) 幫助更多人增收致富,合作社還鼓勵各家各戶按標準縫製刀鞘,並統一收購。

“合作社對於(yu) 西藏農(nong) 村經濟發展和脫貧攻堅具有非常積極的作用,而且這一經濟模式將對西藏接續推進鄉(xiang) 村振興(xing) 至關(guan) 重要。”中國藏學研究中心社會(hui) 經濟研究所所長紮洛說。

2020年前三季度,西藏農(nong) 村居民人均可支配收入9039元,同比增長12.2%,增速比全國高6.4個(ge) 百分點,快於(yu) 城鎮居民2.4個(ge) 百分點。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

聚“民力”把“富脈” 力促窮村換新顏

“今年,我考上了夢寐以求的中南大學地球物理專業。本來是件特別開心的事,但收到錄取通知書的那一刻,我的心情卻很複雜,因為家裏經濟條件不好,上大學所需的學費和路費成了我最擔憂的事。[詳細] -

截至11月底,西藏林芝實現農牧民轉移就業3.78萬人

今年以來,西藏林芝市人社局堅持把推進農牧民轉移就業工作作為助力全市脫貧攻堅的重要抓手,努力開創農牧民轉移就業工作新局麵。截至11月,林芝市共實現農牧民轉移就業3.78萬人。[詳細] -

西藏農牧民不離鄉不離土 實現就業增收

“我現在除了‘五險一金’,每月都能拿到5000元(人民幣,下同)左右的工資。”日前,記者來到西藏日喀則市謝通門縣的一家生物科技企業,走上就業崗位的農牧民在此忙碌不止。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信