喜馬拉雅深處的奮鬥路

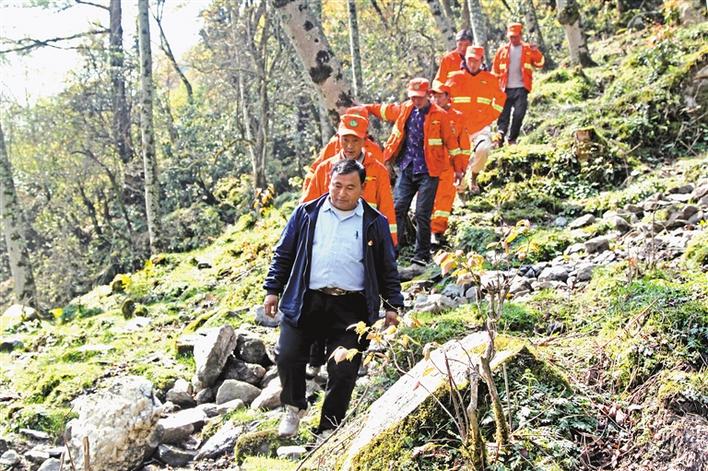

增巴帶領森林巡邏隊在林區巡山。記者 張斌 陳林 攝

這裏,地處喜馬拉雅山深處,曾被稱作我國最後一座陸路孤島;

這裏,生活著中國夏爾巴人的一支,人們(men) 世代渴望走出大山,看看外麵的世界;

這裏是定結縣陳塘鎮。這裏是增巴從(cong) 小生長的地方,也是增巴為(wei) 之奮鬥、揮灑汗水,貢獻青春的地方。

路,這個(ge) 字眼,幾乎與(yu) 增巴所有的人生經驗有著千絲(si) 萬(wan) 縷的聯係;

路,這個(ge) 字眼,也因增巴平凡而獨特的奮鬥人生有著特殊的含義(yi) 。

“第一次出大山,我們(men) 走了三天三夜”

從(cong) 記事起,增巴就開始跟著父母、哥哥在山裏放牛砍柴。每年,隻有等到春暖花開、冰雪解凍後,增巴一家和鎮裏的其他人才能沿著曲折的山路走上三、四天,帶著自製的鋤頭把兒(er) 去日屋鎮換取鹽巴。

回憶起兒(er) 時窘迫的物質生活條件,增巴說:“那時候,父母和哥哥到對岸的尼泊爾去打工,工資僅(jin) 能夠填飽肚子。即使在寒冷的冬天,全家也沒有被褥,隻能裹著牛皮入睡,靠著燒柴照明取暖。”

10歲以前,增巴在陳塘鎮僅(jin) 有的一所村小學就讀。那時候,整個(ge) 陳塘鎮也就一名教師,隻能教到小學三年級。

1986年的秋季,增巴第一次跨出陳塘溝看到外麵的世界。這一年,增巴和陳塘鎮20名小學生去定結縣城讀四年級,這也是陳塘鎮自建國以來第一批走出山溝溝到外麵求學的孩子。

“那時由長我五歲的哥哥陪著,我記得光從(cong) 陳塘鎮到薩爾鄉(xiang) 我們(men) 就走了三天三夜。餓了,就啃點隨身帶的雞爪穀糌粑,渴了就喝點山路上的溪水,困了就在沿途找一個(ge) 山洞睡覺。為(wei) 了換取一點生活費,父母在我上學前還趕製了十幾個(ge) 竹筐,我們(men) 哥倆(lia) 還要背到縣城去賣了換取生活費。”增巴告訴記者。

在走出陳塘鎮之前,增巴甚至都沒有穿過一雙鞋子。那時候,陳塘鎮人穿的都是自家打的草鞋,即使村裏條件最好的人家,也隻能穿上牛皮縫製的簡易鞋子。

“走到日屋鎮的時候,哥哥給我買(mai) 了一雙黃膠鞋,這是我長這麽(me) 大第一次穿上一雙真正意義(yi) 上的鞋子!”

雖說過去了30年,但當初走出大山的那份興(xing) 奮、好奇、期盼,增巴至今仍曆曆在目。

“回到大山,也要讓更多人走出去”

1988年,讀完小學的增巴又升學到了拉孜縣念初中。初三那年由於(yu) 種種原因,增巴沒有繼續讀書(shu) ,回到了陳塘鎮。

那時候,外麵都有拖拉機了,可是陳塘鎮的運輸還是靠人背馬馱。增巴回到老家繼續砍柴放牛,到了春夏兩(liang) 季就把柴背到日屋鎮換糧食和鹽巴。

“畢竟我走出過大山,回來後就必須得幹出個(ge) 樣子來,讓更多夏爾巴人走出大山。”日子一天天過去,增巴並沒有被平凡瑣碎的日子磨滅生活意誌。

2000年,增巴成為(wei) 當地的一名民兵,還正式加入了中國共產(chan) 黨(dang) 。作為(wei) 當地比較有文化的人,2002年,增巴又被選舉(ju) 為(wei) 沃雪村村委會(hui) 主任、當地護林隊隊長。

看著當時落後的村貌,增巴愁得頭發都揪掉了不少。“那時候別說沃雪村了,就是整個(ge) 陳塘鎮的基礎設施都無從(cong) 談起。隻要是一下雨,道路就泥濘不堪,老百姓的家裏經常是屋外下大雨、屋裏下小雨。”

俗話說要致富先修路,增巴也深以為(wei) 然。2002年,增巴經過多方調研,廣泛征求群眾(zhong) 意見,積極向上級有關(guan) 部門申請改善陳塘鎮村道便道。半年後,50萬(wan) 元申請款項到賬。增巴帶領陳塘鎮6個(ge) 行政村的村民為(wei) 鎮子主幹道鋪設了水泥路,還修繕了通往夏營地的便道,這是陳塘鎮有史以來第一次破天荒修路。

2012年,通往陳塘的路修到了藏嘎村,外麵的物資也大量湧入鎮裏,陳塘鎮夏爾巴人的生活也在悄然發生變化。

“生活越來越好,幸福路越走越寬”

黨(dang) 的十八大以來,隨著國家加快邊境地區發展的一係列政策實施,陳塘鎮發生了翻天覆地的變化:

2017年底,藏嘎村至陳塘鎮道路建成通車,汽車第一次進入陳塘鎮;

2020年,總投資7.18億(yi) 元的省道514線薩爾至陳塘段改擴建工程竣工,一條嶄新的柏油路直達陳塘,極大方便了陳塘鎮群眾(zhong) 安全出行;

路通了,產(chan) 業(ye) 也興(xing) 了。如今,陳塘鎮單是沃雪村就成立了藥材加工合作社、養(yang) 殖合作社,群眾(zhong) 致富的路子越走越寬;

隨著國家對少數民族地區教育的重視,陳塘鎮已先後走出去30多名大學生,同增巴一道走出大山的那批20多個(ge) 夏爾巴孩子許多已擔任黨(dang) 政機關(guan) 幹部,在各自的崗位上發光發熱。

“現在的日子越來越好,幸福路越走越寬。這都緣於(yu) 黨(dang) 的好政策,我要更加努力工作,把家鄉(xiang) 建設得更好。”樸實的增巴說。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

西藏墨脫茶葉成為農牧民增收致富“金葉子”

我們背崩鄉以門巴族為主,現在全鄉擁有茶園近6000畝,2021年可采摘麵積2000多畝。[詳細] -

台灣學者:中國用事實證明了發展式脫貧的全新路徑

脫貧這件事,幾乎所有國家和政府都認為應該努力去做,但全世界從古到今從來沒有一個國家能做到。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信