核心閱讀

“長城是中華民族的代表性符號和中華文明的重要象征,凝聚著中華民族自強不息的奮鬥精神和眾(zhong) 誌成城、堅韌不屈的愛國情懷。”5月14日,習(xi) 近平總書(shu) 記給北京市延慶區八達嶺鎮石峽村的鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 回信,深刻闡釋了長城的獨特價(jia) 值和守護好長城的重大意義(yi) ,勉勵大家“把祖先留下的這份珍貴財富世世代代傳(chuan) 下去”。

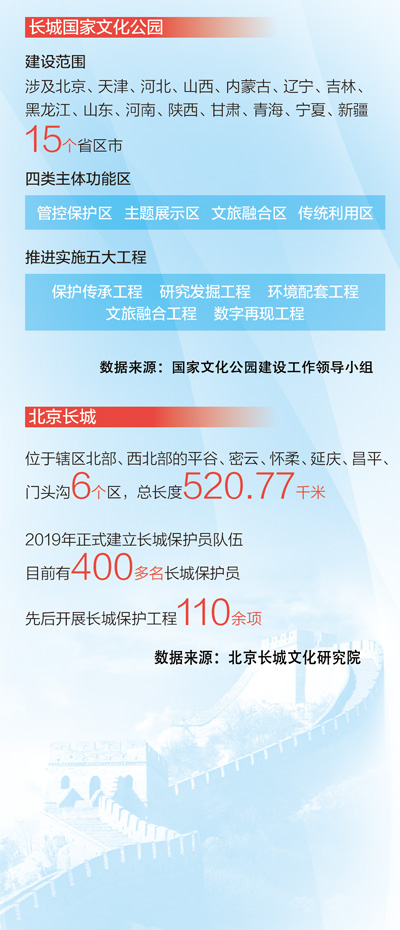

長城是我國現存規模最大的文化遺產(chan) ,分布於(yu) 15個(ge) 省份。近年來,各地大力推動長城保護、傳(chuan) 承與(yu) 研究,精心守護這份獨一無二的珍貴財富,讓長城曆史文化遺產(chan) 綻放新的時代光彩。

保 護

社會(hui) 各界參與(yu) 捐助,助力長城修複

初夏時節,北京八達嶺長城遊人如織。今年67歲的蘇文洋站在蜿蜒起伏的長城上眺望遠方,感慨地說:“八達嶺長城麵貌大為(wei) 改觀,這在過去難以想象。”

20世紀80年代初,蘇文洋是《北京晚報》新聞部記者,多次到八達嶺長城采訪。那時,八達嶺長城隻有南北4座敵台對遊客開放,其他許多點位長期失修。蘇文洋認為(wei) ,保護長城,刻不容緩。他希望通過媒體(ti) 發起一場社會(hui) 捐款活動,“目的不僅(jin) 在於(yu) 修複長城,還在於(yu) 激發人們(men) 的愛國熱情”。

1984年7月5日和6日,《北京晚報》和《北京日報》分別刊登消息——為(wei) 保護曆史文物,加速修複長城重點地段,舉(ju) 辦“愛我中華 修我長城”社會(hui) 讚助活動。消息發布後,立即受到中央領導同誌和有關(guan) 部門的重視。鄧小平、習(xi) 仲勳等領導同誌為(wei) 首都一些單位發起的“愛我中華 修我長城”活動題詞,激發了海內(nei) 外中華兒(er) 女保護長城的熱情。

消息刊登後,前來捐款的人絡繹不絕。各地數以千計的書(shu) 法家、畫家、歌唱家、醫生,紛紛舉(ju) 行義(yi) 畫、義(yi) 演、義(yi) 診,為(wei) 修複長城盡一份心意。活動還得到數十家國外報刊、電視台的報道,激發了海內(nei) 外中華兒(er) 女保護長城的熱情,30多個(ge) 國家和地區的國際友人參與(yu) 捐助。

1984年7月28日,社會(hui) 讚助的八達嶺長城修複工程開工;9月17日工程竣工後,遊人可登上八達嶺最高點,俯瞰長城美景。

“愛我中華 修我長城”社會(hui) 讚助活動發起於(yu) 北京,影響遍及全國。據不完全統計,天津、錦州、西安、秦皇島等地也相繼成立“愛我中華 修我長城”社會(hui) 讚助活動組織,修複所在地段長城,取得積極成果。

到1994年,全國共收到海內(nei) 外修複長城讚助款6000餘(yu) 萬(wan) 元,有關(guan) 部門用讚助款修複了八達嶺長城北八至北十城台、慕田峪長城3座敵樓、司馬台長城、沿河城長城等14處重點地段。

傳(chuan) 承

一代代長城保護員接力守望,匯聚起堅實力量

手拿登山杖,背著雙肩包,八達嶺長城管理處長城文物管理科負責人黎海權大步朝山上走去,時而停下腳步,檢查牆體(ti) 是否出現開裂、鼓閃等問題。黎海權是北京延慶區東(dong) 關(guan) 村人,這條巡護長城的山路他已經走了30多年。

保護好、傳(chuan) 承好曆史文化遺產(chan) ,離不開人的力量。近年來,長城保護與(yu) 研究的力量日益壯大,一代代長城保護員接力守望、積極創新,匯聚起保護長城和傳(chuan) 承文化的堅實力量。

5月13日一大早,河北省秦皇島市山海關(guan) 長城保護誌願服務隊隊長張鵬打開天氣預報軟件,查看風向、風力後,確認天氣利於(yu) 無人機起航,開始長城保護巡查工作。

山海關(guan) 長城保護誌願服務隊由10名隊員組成,有村幹部、長城研究者等,他們(men) 都是在長城腳下長大,對長城都有濃厚的情感。作為(wei) 新一代長城保護員,他們(men) 利用無人機、大數據、專(zhuan) 業(ye) 軟件等科技手段守護古老長城,成了長城巡護的一道新風景。

“我們(men) 堅持因地製宜、分類保護原則,充分理解長城形製特色、價(jia) 值內(nei) 涵,注意局部點段與(yu) 長城整體(ti) 的價(jia) 值關(guan) 聯,將長城價(jia) 值研究工作貫穿長城保護項目始終。”河北省文物局局長羅向軍(jun) 介紹,截至2023年底,全省共有1142名長城保護員,均配備巡查裝備,進一步提升了巡查能力。

在位於(yu) 內(nei) 蒙古自治區巴彥淖爾市烏(wu) 拉特前旗小佘太鎮的秦漢長城遺址,今年61歲的長城保護員韓根柱正進行日常巡護工作。巴彥淖爾市是內(nei) 蒙古現存長城類型較為(wei) 豐(feng) 富的地區,共有戰國趙北長城、秦漢長城、漢外長城等4種,共1007公裏。30名文物保護工作者和50名義(yi) 務長城保護員守護著這一帶的長城遺址。

隨著長城國家文化公園建設推進,各地不斷創新長城保護方式,長城的保護狀況持續改善。2019年,中辦、國辦印發《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》。2021年,國家文化公園建設工作領導小組印發的《長城國家文化公園建設保護規劃》提出,著力將長城國家文化公園打造為(wei) 弘揚民族精神、傳(chuan) 承中華文明的重要標誌。

河北秦皇島市山海關(guan) 區角山山麓,山海關(guan) 中國長城博物館典雅大氣。這家博物館是長城國家文化公園河北段“一號工程”。“山海關(guan) 中國長城博物館是長城國家文化公園建設的標誌性項目,目前正在加緊進行展陳作業(ye) 以及小小講解員和誌願者招募,開館之後將更好地為(wei) 遊客服務。”山海關(guan) 中國長城博物館副館長郭穎說。

4月26日,坐落於(yu) 水上長城九門口長城腳下、位於(yu) 遼寧葫蘆島市綏中縣的九門口長城博物館向公眾(zhong) 開放。博物館涵蓋了長城曆史、發掘現場景觀複原等多個(ge) 板塊。其建成標誌著長城國家文化公園(遼寧段)建設取得重大進展。遼寧不斷加強長城文化的宣傳(chuan) 展示,積極推動文旅融合,讓更多人走近長城、了解長城、讀懂長城。

活 化

數字技術賦能,讓長城可“雲(yun) 遊”、可體(ti) 驗

北京建築大學城市大數據應用研究中心內(nei) ,兩(liang) 台電腦實時顯示著居庸關(guan) 、黃花城等8個(ge) 長城點位的氣象和振動等信息。

“對長城進行形變、殘損監測,可以及時發現並評估牆體(ti) 的損壞程度,為(wei) 保護工作提供有力支持。”北京建築大學城市大數據應用研究中心副教授劉飛介紹,監測數據還可以用於(yu) 製定預防性措施。

千百年來,受自然侵蝕風化、人類生產(chan) 生活和曆史環境變遷等多重因素影響,萬(wan) 裏長城許多點位已損毀,有的瀕臨(lin) 垮塌,有的地麵部分消失殆盡。

要治“病”,先找“病因”。過去4年中,劉飛帶領團隊在北京市懷柔區、昌平區開展了長城環境振動災害監測工程,在延慶大莊科長城進行牆體(ti) 研究性修繕工程——數字化信息采集項目。在居庸關(guan) 長城安裝北鬥監測設備時,近乎20米的高差讓安裝工作異常困難。工作人員背著沉重的設備,一點一點挪到安裝位置。安裝設備、調試參數……經過幾個(ge) 小時的緊張忙碌,當看到後台呈現正常運行的曲線時,劉飛和同事長長地舒了一口氣。

此外,團隊利用無人機傾(qing) 斜攝影技術獲取了352公裏北京長城的3—5厘米分辨率影像,製作了精細的正射影像和實景三維模型,構建了約100公裏長城殘損情況的數據庫。利用深度學習(xi) 算法,開發了殘損智能化識別模型,自主識別達到80%以上正確率。

“越來越多科技手段的應用,使長城‘延年益壽’。”劉飛說,團隊正在完善數據庫,預計今年年內(nei) ,北京地區的磚石質長城將全部完成航拍監測和數字三維建模。

數字科技手段的充分利用,為(wei) 長城保護賦能,使得長城保護由“被動的搶救性保護”向“主動的預防性保護”轉變,還為(wei) 遊客“雲(yun) 遊”長城創造了更多可能性。

位於(yu) 河北省承德市灤平縣的金山嶺長城,是長城國家文化公園建設試點單位。“2020年起,金山嶺長城景區將杏花節由線下‘搬’至線上,把‘杏花春雨潤長城’的美景呈現給網友。連續4年,‘雲(yun) 遊金山嶺’話題閱讀量等超過1.3億(yi) 人次。”金山嶺長城文物保護中心主任郭中興(xing) 說。

甘肅依托敦煌研究院等建立的“國家古代壁畫與(yu) 土遺址保護工程技術研究中心”,突破並掌握了包括錨固灌漿加固技術、支頂加固技術在內(nei) 的一係列土質長城保護關(guan) 鍵技術,形成了一整套成熟的保護理論和工藝技術規範,成為(wei) 長城保護的重要技術支撐。2015年以來,甘肅在研和新立項省級以上相關(guan) 科研課題共12項。

天津大學建築學院教授張玉坤團隊於(yu) 2018年開展了“長城全線實景三維圖像”采集工程,用時4年對明長城進行全線三維測量工作,采集到200多萬(wan) 張實景圖片,並建立了長城全線實景三維數據庫。

2022年初,團隊將三維航測成果整理後做成展覽,在天津博物館展出。“數字化實現長城的全段實景化、沉浸式公眾(zhong) 展示。”天津大學建築學院特聘研究員李哲介紹,天津長城的各處資源、特色遺存、沿線風光都能夠通過5麵屏的座艙包圍式動態影像和專(zhuan) 業(ye) 解說展示,讓公眾(zhong) 仿佛身臨(lin) 其境“飛越”長城。

(本報記者施芳、史自強、劉洪超、龔相娟、宋朝軍(jun) 、翟欽奇)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。