今年46歲的譚鑒軍(jun) 在湖南郴州宜章縣天塘村看病20年,他是村民眼中行走在鄉(xiang) 間小路上的“家庭醫生”,更是大家心中離不開的“親(qin) 人”。

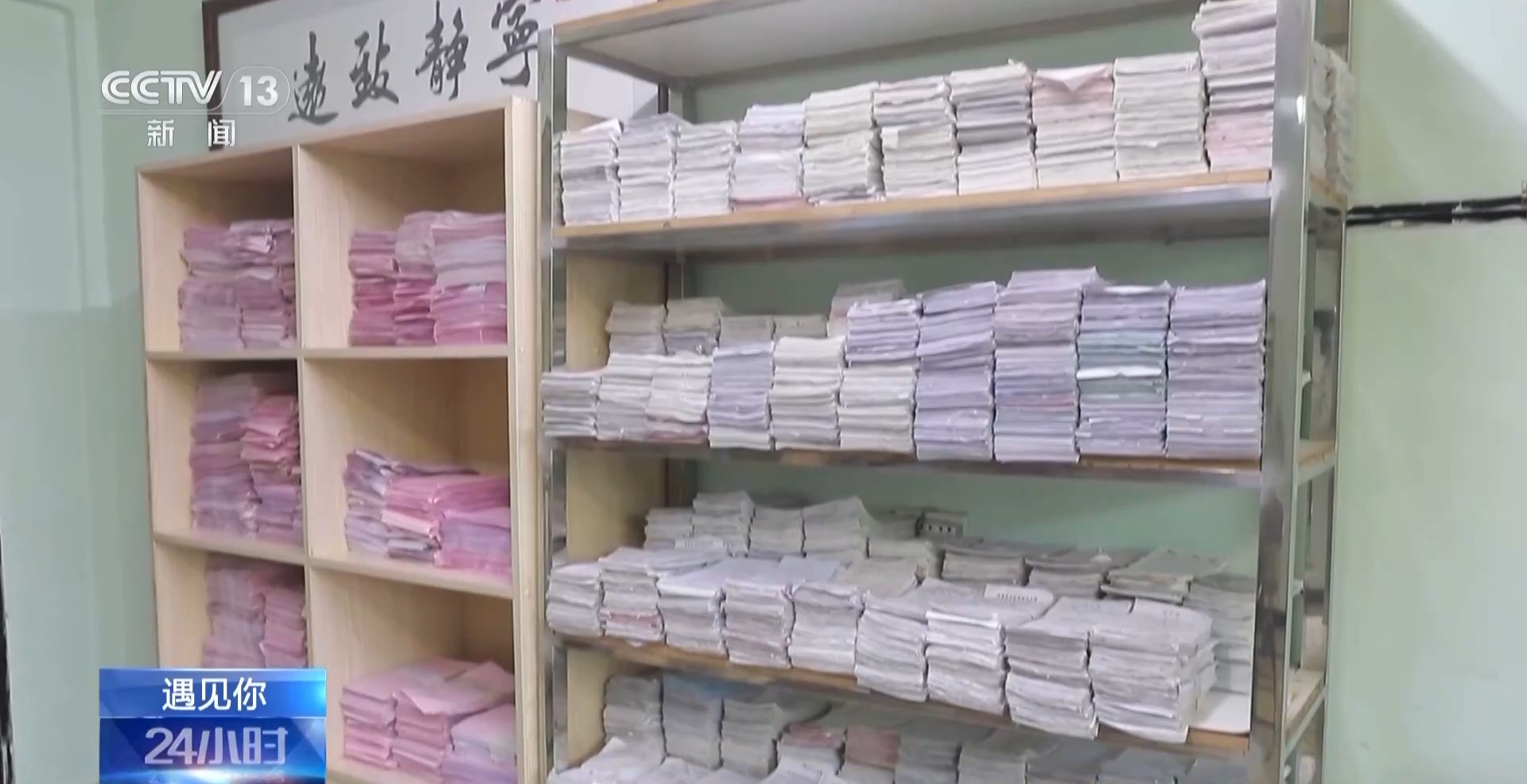

20年從(cong) 醫 18本賒賬本 40萬(wan) 份手寫(xie) 處方單

在譚醫生這裏,看病可以“先看病,後給錢,沒有錢,就記賬”。20年來,光賒賬的賬本就有18本,譚鑒軍(jun) 從(cong) 未主動要過,有些欠款已有20年之久。不僅(jin) 如此,他還為(wei) 村民們(men) 減少醫藥費用,看病隻收成本價(jia) 。20年間,譚鑒軍(jun) 成了村裏大家的“依靠”,哪裏不舒服,隨叫隨到,光是手寫(xie) 處方單就有40多萬(wan) 份。

當天下午,譚鑒軍(jun) 接到隔壁村82歲老人譚興(xing) 德的電話,老人說自己連續多日出現嘔吐和胸悶症狀,需要譚醫生去他家裏看一看。當譚鑒軍(jun) 一走進屋子,老人就開始變得激動起來。

為(wei) 留守老人上門看病 隨叫隨到

譚興(xing) 德老人患有心髒衰竭、腦梗死、高血壓,近期又發現心力衰竭,無法活動。而他的兒(er) 子兒(er) 媳常年在廣東(dong) 打工,隻留下兩(liang) 位老人在家。老人每次身體(ti) 出現異常,都會(hui) 撥打譚醫生的電話,等著他上門。由於(yu) 年齡較大,老人時常會(hui) 將藥物弄混。

譚鑒軍(jun) :他老伴沒有文化,給他吃藥分不清是哪種藥。隔幾天他又不記得吃哪幾種藥,要我們(men) 重新給他劃開,分個(ge) 袋子,告訴他吃哪幾種。

為(wei) 了方便在外務工的孩子及時了解家中父親(qin) 的病情,譚鑒軍(jun) 給譚興(xing) 德的兒(er) 子打去了視頻,將老人的病情以及治療方法都一一進行了說明。

譚鑒軍(jun) :第一個(ge) 就是讓他在外麵工作比較安心,第二個(ge) 就是告訴他病情怎麽(me) 樣,要不要及時回來。

譚鑒軍(jun) 在給譚興(xing) 德打針的過程中,一直守在老人的身邊,陪他嘮家常。

天塘鎮像譚興(xing) 德這樣的留守老人家庭有607戶。為(wei) 譚興(xing) 德診療結束後,譚鑒軍(jun) 也會(hui) 順道去隔壁幾戶看看。譚鑒軍(jun) 說,給他們(men) 量量血壓,說上幾句話,主要是為(wei) 了緩解老人內(nei) 心的孤獨,讓他們(men) 心情變舒暢,這有時候比吃一些藥的效果還要好。

留守兒(er) 童的“譚爹爹”:護鄉(xiang) 村孩子們(men) 健康

譚鑒軍(jun) 所在的天塘鎮,病患群體(ti) 主要是老人和孩子,而天塘鎮這些孩子們(men) 大多是留守兒(er) 童。鎮裏麵學校共有3800名學生,留守兒(er) 童就達到了1300多人,這些留守兒(er) 童們(men) 的身體(ti) 出現不適後也是第一時間想著要去找譚醫生。

譚鑒軍(jun) 的村衛生室距離宜章縣第十二中學很近,衛生室有時候像極了學校的校醫院。孩子和老師們(men) 都很信任譚鑒軍(jun) ,慢慢地雙方還形成了一個(ge) 共識,如果沒有老師陪同,隻需為(wei) 學生提供一張便條,注明班主任的聯係電話並交給譚鑒軍(jun) 。

湖南郴州宜章縣第十二中學教師 姚丹:有時候我們(men) 來不了,又怕有些小孩子不懂,我們(men) 就會(hui) 把電話號碼和班級寫(xie) 上,叫小孩子帶過來,譚醫生會(hui) 聯係我們(men) ,然後就直接給他們(men) 看病了,這點非常暖心。

15歲的小段就是姚丹班上的一名留守兒(er) 童。小段的父母常年在外打工,她跟著79歲的奶奶居住。最近,小段的奶奶又患上了中風,他在學習(xi) 之餘(yu) ,還要照顧奶奶。

譚鑒軍(jun) 說自己也為(wei) 人父母,每次看到這些留守兒(er) 童,他就格外疼惜。

湖南郴州宜章縣第十二中學學生 小段:有時候中午學校沒飯了,譚醫生會(hui) 問我們(men) 吃飯沒有,沒有吃的話去他家吃一點。

譚鑒軍(jun) :我覺得他們(men) 父母不在,確實挺難的,我的感受就是要把他當作自己的孩子一樣。

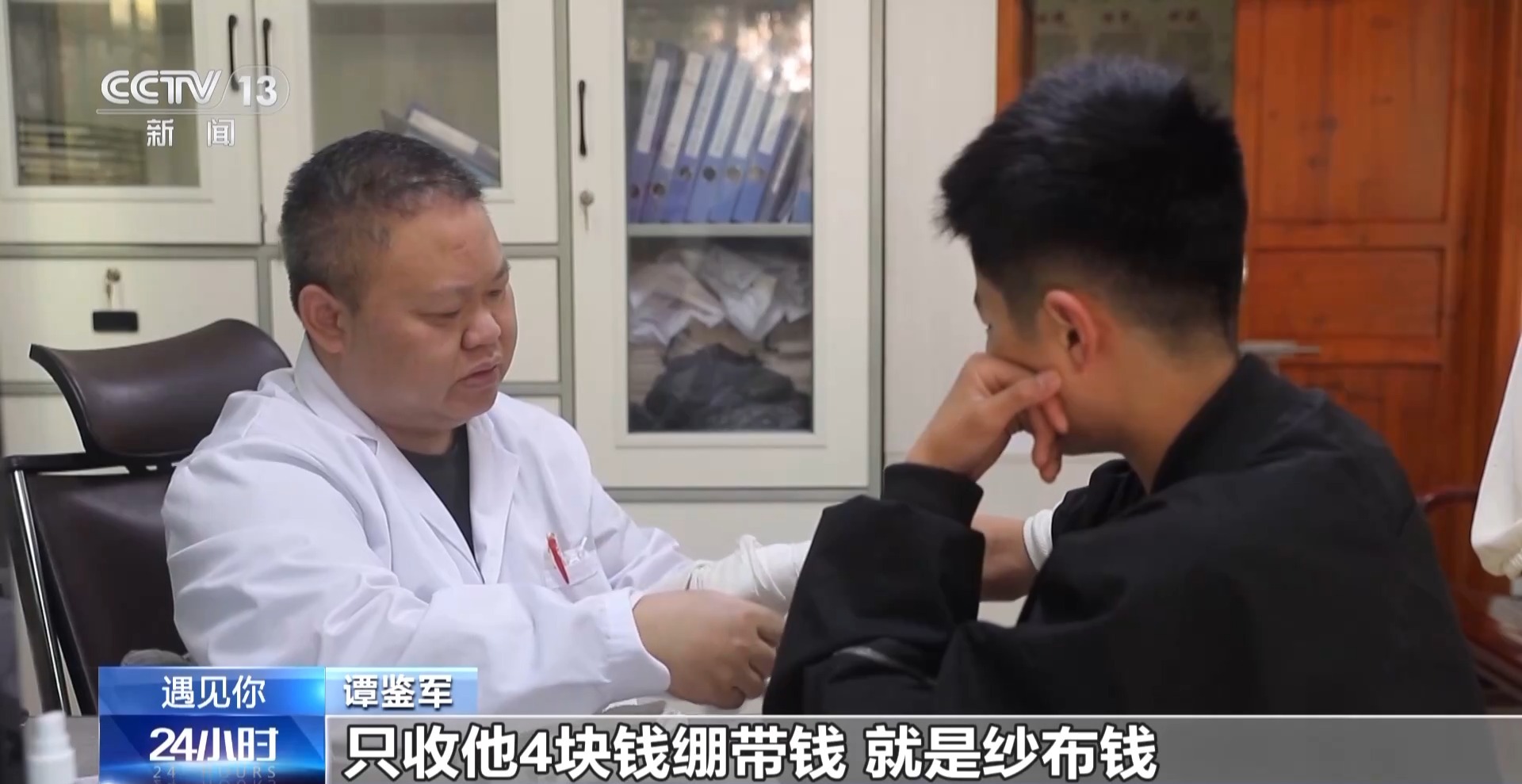

譚鑒軍(jun) 給這些孩子們(men) 看病,也隻是象征性地收取一些醫藥費。

譚鑒軍(jun) :這個(ge) 小段,我剛剛給他檢查了,隻收他4塊錢紗布錢。學生脫臼、骨折、腳崴,我們(men) 會(hui) 給他進行手法複位,但是我們(men) 從(cong) 來不收錢,還有小學、幼兒(er) 園的學生很喜歡玩彈珠,塞到鼻子上,我們(men) 每次取完也不收錢的。

譚鑒軍(jun) 的手機微信裏加了2000多個(ge) 村民,其中1000多個(ge) 都是留守兒(er) 童的父母。有時候,這些在外務工人員身體(ti) 出現異常時,也會(hui) 在微信上向譚鑒軍(jun) 問詢。

譚鑒軍(jun) :每天要回複很多這種信息。他們(men) 都知道我白天比較忙,都是晚上再把它發過來問我,有時候把那些病曆,把那些檢查單都發過來,然後我就跟他們(men) 解釋解答,什麽(me) 樣的病怎麽(me) 樣的方案給他一個(ge) 建議。

三代給鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 看病 把歲月留在鄉(xiang) 村

如果說鎮上的衛生院為(wei) 病人提供的是精準化醫療服務,那麽(me) 譚鑒軍(jun) 的村衛生室更像是村民們(men) 的家庭醫院。它減少了各類掛號等環節,讓村民們(men) 看病更直接,甚至可以上門看病,這也是老人孩子們(men) 更喜歡在譚鑒軍(jun) 這裏看病的原因之一。

譚鑒軍(jun) 家裏三代從(cong) 醫,從(cong) 他爺爺開始就是村裏的醫生,到他加入爸爸的村衛生室,老譚家行醫已有近百年。譚鑒軍(jun) 在20年前從(cong) 湘南學院本科畢業(ye) 後,本來有機會(hui) 留在郴州市的大醫院,但是他卻決(jue) 定返回家鄉(xiang) ,投身鄉(xiang) 村,給鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 看病。

2002年,譚鑒軍(jun) 當時在郴州市的一家醫院實習(xi) ,有一次放假回家,正好遇到一位村民在秋收的過程中受傷(shang) ,導致動脈出血。在他看來是一個(ge) 很簡單的醫學手術,但是整個(ge) 村子裏的人都束手無策。

譚鑒軍(jun) :有幾個(ge) 醫生在那裏沒有止住血,當時用他們(men) 的止血鉗,把血管找到以後把它鉗起來,做了結紮,然後把血止住了。所以我當時感觸很深,我們(men) 的農(nong) 村是沒有外科醫生的。

譚鑒軍(jun) 擅長的剛好就是外科,他打算回鄉(xiang) 創辦一所專(zhuan) 門的外科醫院。當他把自己的想法告訴當時的實習(xi) 老師時,對方卻提出了不同的看法。

譚鑒軍(jun) :他說回去你不能施展你的抱負,最多用到你的五分之一。我當時沒有任何猶豫地回來了。

白香當時和譚鑒軍(jun) 還未結婚,在郴州資興(xing) 一家醫院做護士。當得知譚鑒軍(jun) 想回鄉(xiang) 創辦醫院時,白香大力支持。於(yu) 是,兩(liang) 人一起回到天塘村,先在譚鑒軍(jun) 父親(qin) 的衛生室上班。當時,得知村子裏有本科學曆的醫生,各類患者都找上了門。

譚鑒軍(jun) :各種各樣的病人每天都用非常信任的眼光看著你,說這個(ge) 病你一定要給我治好,不管是外科、內(nei) 科、兒(er) 科病,所以我就把課本重新撿起來,一點一點重新去學。

譚鑒軍(jun) 妻子 白香:在哪裏都好,身為(wei) 醫務工作者就要有這份責任,有這個(ge) 使命,救死扶傷(shang) 。

慢慢地,譚鑒軍(jun) 放棄了在鄉(xiang) 村創辦外科醫院的想法,踏踏實實做一名“全才”的村醫。由於(yu) 村民們(men) 大多學曆不高,跟他們(men) 解釋病情,譚鑒軍(jun) 還琢磨出一套單獨的話語體(ti) 係。

譚鑒軍(jun) :如果我告訴農(nong) 民兄弟說這是腦梗塞,他不懂。但是我如果說你家的田水道堵死了,你腦組織這裏會(hui) 壞死,他就懂了。你要站到他們(men) 的角度,用他們(men) 的思維方法去溝通。

譚鑒軍(jun) 在鄉(xiang) 村從(cong) 醫的20年裏,製定了一個(ge) “先看病,後給錢,沒有錢,就記賬”的規矩。隻要是經濟條件不好的,看病都可以賒賬。

這18本賒賬的賬簿大多是一些低保戶家庭,譚鑒軍(jun) 雖然記賬,但實際上從(cong) 來沒有想過要把這些錢收回。如今,這些賬本也早已成了一筆糊塗賬。

譚鑒軍(jun) 的妻子 白香:他從(cong) 來沒有上門去要過。因為(wei) 有些欠得比較多,我說你也去要一下,畢竟也要成本的,他說我不去要,別人要是有了,自己會(hui) 拿上來,他說沒有我去問什麽(me) 。

譚鑒軍(jun) 不僅(jin) 為(wei) 困難家庭減免費用,還想方設法為(wei) 村民們(men) 降低醫藥費。從(cong) 2004年回鄉(xiang) 開始,他就勸說父親(qin) 降低收費標準。直到現在,譚鑒軍(jun) 開出的處方單,費用基本控製在50元以內(nei) 。

譚鑒軍(jun) :認識我的人都認為(wei) 我是一個(ge) 傻子。但是我從(cong) 來不覺得後悔,老百姓信任我的特別多,有些是一代兩(liang) 代三代都在這裏看病。我覺得這是很幸福的事情,很驕傲的事情。

從(cong) 醫的這20年,譚鑒軍(jun) 把所有診治病人的處方單都保存在衛生室的架子上,他數了一下,光手寫(xie) 的處方單就有40多萬(wan) 張。而旁邊擺放的是機打的處方單,譚鑒軍(jun) 說,機打的處方單表示是參加了農(nong) 村合作醫療的。而他根據這些處方單也明顯發現了這些年鄉(xiang) 村的一些變化。

譚鑒軍(jun) :2009年之後的病人量沒有2009年之前這麽(me) 多,因為(wei) 很多老百姓的大病都可以轉診到上級醫院治療。

現在隨著我國鄉(xiang) 村醫保政策的逐步推行,村民們(men) 看病變得越來越容易。如今,譚鑒軍(jun) 需要墊付的資金也越來越少了。

譚鑒軍(jun) :以前是每年一本,但是最近這幾年記賬的人越來越少了,就兩(liang) 年一本。

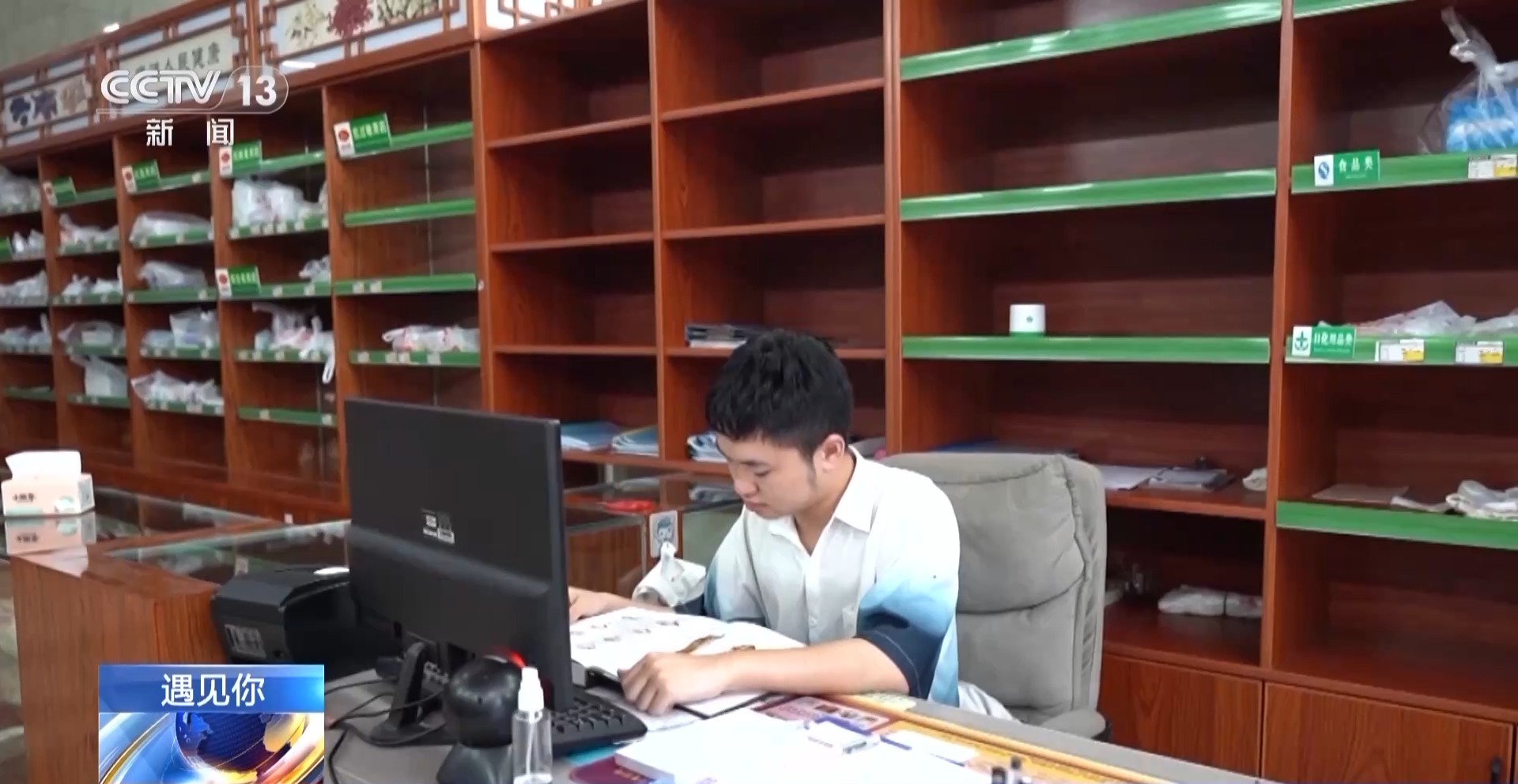

作為(wei) 天塘村三代從(cong) 醫的家庭,譚鑒軍(jun) 希望這個(ge) 傳(chuan) 統可以延續。幸運的是,今年,譚鑒軍(jun) 19歲的兒(er) 子順利通過了鄉(xiang) 村醫生專(zhuan) 科學曆本土化培養(yang) 計劃,三年後也將回到譚鑒軍(jun) 的衛生室,成為(wei) 一名“村醫”。

譚鑒軍(jun) :我們(men) 國家很多人口集中在農(nong) 村,我們(men) 農(nong) 村的生活越過越好,但還是缺少技術型的醫務人員,是值得我們(men) 這些醫務工作者回到農(nong) 村進行一番事業(ye) 的。

兒(er) 子學醫 接力鄉(xiang) 村行醫“老譚家”

我們(men) 的記者在結束對老譚的采訪準備離開時,老譚拉著記者的手,十分激動,他哽咽了很久,最後隻說了一句謝謝。之後老譚又在深夜給我們(men) 的記者發了一條短信,他說,這次的采訪給了他很大的安慰,這是對他爺爺、父親(qin) 和他,還有已經學醫學的兒(er) 子,這幾代人堅守農(nong) 村衛生工作的肯定。

記者說,老譚其實是一個(ge) 很內(nei) 向的人,但是在村民們(men) 麵前,他卻很外向,跟他們(men) 有說不完的話,因為(wei) 老譚的心裏裝著鄉(xiang) 村,裝著村民,他們(men) 很像一家人。

譚鑒軍(jun) 也會(hui) 參加一些公益活動,在村裏當醫生的20年裏,他通過不斷提高診療技術、規範醫療用藥以及降低看病費用,努力實現他“造福鄉(xiang) 裏”的願望;老譚從(cong) 父親(qin) 那裏接過接力棒,堅守鄉(xiang) 村20年,守護當地村民的健康。現在,他學醫的兒(er) 子也準備學成回到鄉(xiang) 村行醫,接過父親(qin) 的接力棒,將“老譚家”的鄉(xiang) 村行醫繼續進行下去。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。