出故宮,沿東(dong) 華門大街、東(dong) 安門大街步行約1公裏,就踏上首都“商業(ye) 第一街”——王府井大街。車馬喧闐逾百年,這裏被稱為(wei) “百年金街”。現如今,這裏也是一條“文化回廊”,一家接一家書(shu) 店隱於(yu) 鬧市,氤氳著濃濃書(shu) 香。

初夏北京,草木葳蕤。沿王府井大街向北,一排灰白色磚牆旁,門臉不大的燦然書(shu) 屋靜安一隅。

6月7日,王府井大街上一排灰白色磚牆旁,門臉不大的燦然書(shu) 屋靜安一隅。雅致的白色二層小樓,一層是書(shu) 屋,二層是露台。記者馬曉冬攝

雅致的白色二層小樓,一層是書(shu) 屋,二層是露台。一麵鏤空幕牆半圍起一個(ge) 小巧庭院,“春茶到了”的招牌與(yu) 蔥蘢繁花相映成趣。

推門而入,曆史的氣息撲麵而來。古典的中式藏書(shu) 架整齊排列,一直往深處延伸。兩(liang) 側(ce) 牆上,錯落地展示著一些或黑白、或泛黃的字畫、物件、照片。案旁、窗外有蘭(lan) 花、文竹點綴。

“這裏原是中華書(shu) 局的讀者服務部。取名‘燦然’,是為(wei) 紀念中華書(shu) 局在新中國成立後的第一任總編輯兼總經理金燦然先生。”中華書(shu) 局總編輯尹濤迎了上來,引記者朝裏麵走去。

書(shu) 屋不大,內(nei) 裏卻別有洞天。走過一張張老照片,仿佛打開了中國古籍出版圖鑒。誕生於(yu) 1912年的中華書(shu) 局,曾凝聚有梁啟超、徐誌摩、茅盾等一串響亮名字,為(wei) 後人留下諸多中華經典。

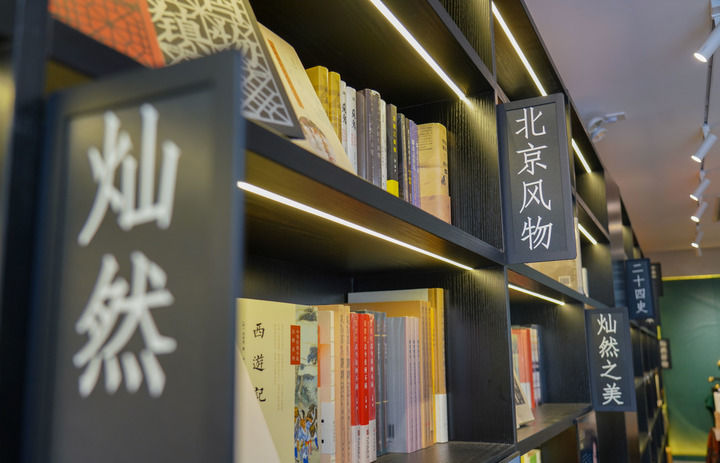

“古籍,不是存了千年的標本,而是活了萬(wan) 年的生命。”尹濤說。從(cong) 《北平風物》《園林有境》到“二十四史”“中華三全本”……頂天立地的大排藏書(shu) 架,滿目琳琅,盡是值得珍藏的“寶貝”。

藏書(shu) 重重伴茶香,總能遇見舊相識。“不來燦然的周末是不完整的。”在金融街工作的程子園說,最讓人流連忘返的還是燦然的老經典,“從(cong) 曆史裏能看見未來,從(cong) 傳(chuan) 統中更能知曉今日。在這裏,我常常一坐就是大半天。”

此刻,時間慢了下來。靜謐與(yu) 繁華,不過一牆之隔。登上露台眺望:商務印書(shu) 館的“客廳”涵芬樓書(shu) 店就在隔壁。燦然書(shu) 屋經理吳魏指著遠處說,“再向北,還有北京人藝戲劇書(shu) 店、嘉德書(shu) 店、三聯韜奮書(shu) 店、更讀書(shu) 社。從(cong) 這兒(er) 往南,還有外文書(shu) 店、王府井書(shu) 店。”

6月7日,燦然書(shu) 屋內(nei) 古典的中式藏書(shu) 架整齊排列,一直往深處延伸。頂天立地的大排藏書(shu) 架,滿目琳琅,盡是值得珍藏的“寶貝”。記者馬曉冬攝

八家書(shu) 店,八種景觀,每一家都有獨一無二的氣質和生命力。最北一家與(yu) 最南一家之間,不過1.8公裏。時有書(shu) 店點綴的“百年金街”,繁華是這裏的根,文脈是這裏的魂。

書(shu) 店,凝結著一座城市的精神氣質。“遊人愛上北京、學人留在北京,書(shu) 香北京是一個(ge) 重要方麵。”作家崔岱遠說。

京城的書(shu) 香,遠不止眼見之表麵。如果時間能夠折疊,愛書(shu) 人能在這條街上遇見前來東(dong) 安市場淘書(shu) 的魯迅、錢穆、蕭乾、老舍、錢鍾書(shu) 、吳祖光、張中行,京城響當當的文人墨客都曾是這些書(shu) 攤上的老主顧……

舊時的書(shu) 店不比現在大,卻比現在多。錢穆在《師友雜記》中感慨:“北平如一書(shu) 海,遊其中,誠亦人生一樂(le) 事。”而上世紀八九十年代,伴隨老城改造,東(dong) 安市場、隆福寺的舊書(shu) 攤不見了,惹許多文人留下了好些“舊書(shu) 攤感懷”與(yu) “淘書(shu) 舊事”。

“好在今天,書(shu) 店依舊是京城一景兒(er) ,這個(ge) 根沒有丟(diu) 。特別是這幾年,一批有底蘊、有氣質、有格調、有靈魂的書(shu) 店在京城二環裏紮根綻放,愛書(shu) 人也多了起來。”吳魏頗感欣慰。

書(shu) 店人的勁頭也足。這段時間,吳魏忙著張羅文化沙龍、搞主題設計。“像宋朝、蘇東(dong) 坡,都是大家喜歡的IP。我們(men) 圍繞‘宋’,集結了有關(guan) 宋詞、宋人、宋茶、宋雅的書(shu) 籍,以及茶具、茶葉、陶瓷等物件,讓大家立體(ti) 地走近宋朝,走近活著的曆史現場。”

夜幕降臨(lin) ,華燈初上。作別燦然書(shu) 屋,記者一路向北,穿過五四大街,來到一棟點燈的藍白色小樓前。

又是一家老字號。創立於(yu) 1932年的三聯書(shu) 店為(wei) 愛書(shu) 人開設的“不打烊書(shu) 店”三聯韜奮書(shu) 店,是京城愛書(shu) 人的又一靈魂棲息所。它的麵孔、故事多次出現在楊絳筆下。

每次來,客人都是滿滿當當。有學生模樣、提著行李箱就來這兒(er) 打卡的人,也不乏二環裏的老街坊。雖已是晚上飯點,愛書(shu) 人或坐或站,依舊沉浸在書(shu) 的世界裏。往負一層走一走,台階上下盡是捧著書(shu) 的人。

“這是北京第一家24小時書(shu) 店,喜歡來這兒(er) 是因為(wei) 它永遠為(wei) 我們(men) 留著一盞燈。”東(dong) 城居民李恒習(xi) 慣了下班後先來看會(hui) 兒(er) 書(shu) 再回家。

“城市的書(shu) 房,不滅的燈火”,令人神往,卻實屬不易。過去十多年,電商的興(xing) 起、房屋租金與(yu) 人力成本的節節攀升,以及碎片化閱讀的偏好、數字化閱讀的便捷,曾一度將實體(ti) 書(shu) 店逼入絕境。

“算經濟賬,寸土寸金的二環裏,開書(shu) 店並不劃算。但一代代市民共有的價(jia) 值趣味、審美追求、生活態度,需要精神地標來承載,讓文脈延續。”北京市東(dong) 城區委常委、宣傳(chuan) 部部長趙海英說,一座文化底蘊豐(feng) 厚的城市,必然給書(shu) 店騰出一席之地。

為(wei) 了居民百姓“家門口的書(shu) 香”,北京東(dong) 城先後推出19項扶持舉(ju) 措,真金白銀支持書(shu) 店發展。特別是2021年加快“書(shu) 香之城”建設以來,一批實體(ti) 書(shu) 店進入商場、社區、園區、樓宇,以各具特色的創新探索融入百姓生活……

出門往東(dong) 不足200米的更讀書(shu) 社,又是另外一種氣質。“萬(wan) 物皆可燃”——5個(ge) 飛揚的手寫(xie) 體(ti) 大字高高掛起,與(yu) 雲(yun) 朵、鳥巢、楓葉等形狀不一的吊燈一起,點亮來客的熱情。

“更讀書(shu) 社是活的,每次來你都會(hui) 發現一副新的麵孔。選品、裝飾、圖書(shu) 、餐食,它在一直變化,不斷適應客人需求。”更讀書(shu) 社創始人王雷說,在二環裏開書(shu) 店是奢侈的,因此我們(men) 不能止於(yu) 書(shu) 店,而要做“鏈接者”。“誰說書(shu) 店裏不能開播客、喝咖啡、交朋友、上自習(xi) ?”

更讀書(shu) 社的確不止於(yu) 書(shu) 社。它的最深處擺有一片整齊桌椅,書(shu) 架上的書(shu) 全都貼有“紅簽”,不賣隻借,一旁還立著圖書(shu) 館才有的借閱機器。把公共圖書(shu) 館開進書(shu) 店,這是東(dong) 城區創新推出的“館店結合”模式。將公共圖書(shu) 館功能區與(yu) 書(shu) 店的消費場景融為(wei) 一體(ti) ,不僅(jin) 能節省空間、節約成本,還能凝聚人流、活躍人氣。

得知書(shu) 店裏還能辦理借書(shu) 證,不少居民前來嚐鮮:“在這裏既可以找書(shu) 、聊書(shu) 、買(mai) 書(shu) ,還能借書(shu) 、還書(shu) 、看書(shu) ,方便!”“過去,借書(shu) 要跑大老遠。現在,圖書(shu) 館來到了家門前。”

老城滋養(yang) 著書(shu) 店,書(shu) 店滋養(yang) 著愛書(shu) 人。一種“文化即生活”的氛圍在北京東(dong) 城蔓延:全區萬(wan) 人擁有實體(ti) 書(shu) 店數量以2.09家位居北京首位、全國前列,8個(ge) 大型書(shu) 城、近200家實體(ti) 書(shu) 店、5條慢生活書(shu) 店探訪路線,密織著老城的文化網絡,形塑著老城的精神風貌。

“習(xi) 近平總書(shu) 記指出,‘文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量’。”北京市東(dong) 城區委書(shu) 記孫新軍(jun) 說,文化底蘊源於(yu) 曆史的沉澱,也來自當下的培鑄。王府井具有700多年建街史和百餘(yu) 年商業(ye) 發展史,是獨具人文魅力的國際街區、對外開放的重要窗口,也是城市的“文化會(hui) 客廳”。“我們(men) 加速‘崇文爭(zheng) 先’創新實踐,從(cong) ‘文化+’角度培育新業(ye) 態、打造新場景、探索新模式,以文化塑形象、增動力、提品質,使其既有‘煙火氣’又有‘書(shu) 香味’,讓文化東(dong) 城的胡同街巷、樓門院落更有韻味,也讓市民崇文禮敬、老城煥發新生。”

夜色已沉。此時的北京,暫隱了日間的繁華,多了一絲(si) 靜水流深。城市書(shu) 房的燈火亮著,有人頭一回走進,有人席地而坐,有人心滿意足而歸,有人在這兒(er) 憧憬未來。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。