“汴水流,泗水流,流到瓜州古渡頭。吳山點點愁。”唐代詩人白居易的這首詞講的是男女之相思,其中也蘊含了溝通中國南北的隋唐大運河水係。開封,古稱汴州,以汴河得名。汴河,是隋唐大運河的重要一環,北宋時期是通往京城的黃金水道,通過它,幾乎供給了整個(ge) 京城的物資需求。

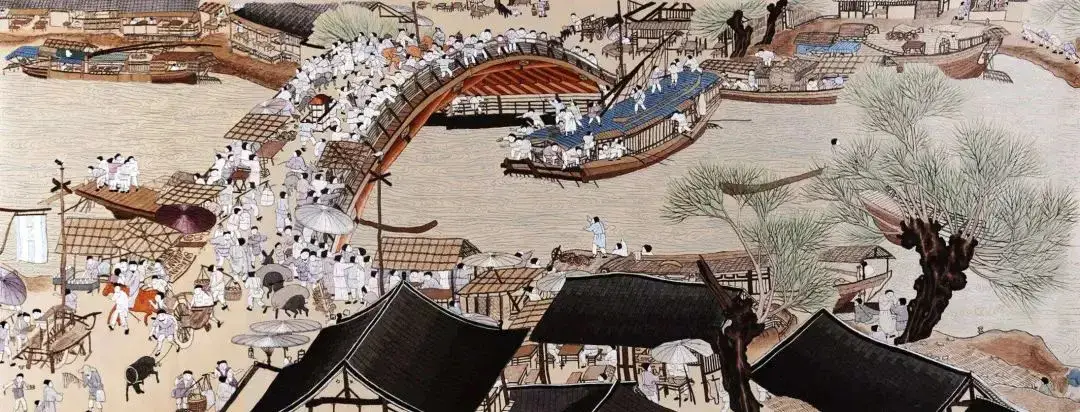

汴繡版《清明上河圖》。(王素花)

州橋及附近汴河遺址,既見證了曆代汴河的變遷、水運的興(xing) 衰,又見證了朝代的更替、城市的疊加。“運河千年‘豫’新生”,汴河水運興(xing) 東(dong) 京。

汴繡也稱“宋繡”,是流行於(yu) 河南開封一帶的傳(chuan) 統刺繡藝術,因產(chan) 生於(yu) 北宋都城汴京而得名。北宋時期汴京刺繡業(ye) 興(xing) 盛,已達到較高的技藝水平,故《東(dong) 京夢華錄》中對其有“金碧相射,錦繡交輝”之譽。2008年,汴繡進入第二批國家級非物質文化遺產(chan) 名錄。

正在創作汴繡的王素花。

89歲的王素花是汴繡國家級非物質文化遺產(chan) 代表性傳(chuan) 承人,針來線往地和汴繡打了一輩子交道。在專(zhuan) 注汴繡的60多年裏,王素花心不離繡、針不離手、手不離線,形成了自己獨特的刺繡風格,創出蒙針繡、平針繡等十幾種新針法。其作品針法細膩、造型生動,具有鮮明的立體(ti) 感和濃鬱的地方特色。她還創新運用亂(luan) 針繡等針法技藝,一定程度上填補了汴繡技藝的某些空白。

一件汴繡作品,得經過選料、紮製、上繃子、上漿子、上圖、描摹、配線、繡製、整理等十幾道工序。“選料,得根據所繡作品選擇緞料顏色、規格,還不能有細微的瑕疵;上繃子,就是把要繡的緞料固定在繃架上,根據作品尺寸大小選擇合適的繃子,要鬆緊適度、使緞麵平直……”王素花說,要使繡品達到平、齊、光、亮、淨的要求,每道工序都得精細入微、做到完美,這得靠長年的經驗積累和每時每刻的精心琢磨。

王素花正在向年輕人傳(chuan) 授汴繡知識。

1935年,王素花出生在河南省封丘縣的一個(ge) 農(nong) 村家庭。受長輩的熏陶和影響,王素花自小就喜愛汴繡。1957年,她入職開封汴繡廠。

1958年,王素花接到繡出《清明上河圖》的任務。為(wei) 了能把作品繡好,王素花首先帶領專(zhuan) 項小組沿街串戶,收集老的繡片,從(cong) 中細心琢磨傳(chuan) 統針法。同時,她一有空就到鄉(xiang) 下,觀察毛驢的毛色、耕牛的形態、駱駝的習(xi) 性;多次跑到黃河邊,到大船上體(ti) 驗生活,看纖繩有幾股、船工怎樣盤繩;隻要看到樹上有鳥窩,就要仰頭看上一陣子,看它的結構、材料、色澤。

之後,她又到北京看了《清明上河圖》真跡。邊看邊琢磨邊念叨著:“小毛驢,白肚臍兒(er) ,悠針繡,可傳(chuan) 神兒(er) ;烏(wu) 鴉窩,柴草多,交叉繡,有鳥落……”

回到廠裏,她就帶著姐妹們(men) 反複試驗,創出了十幾種新的針法,又結合傳(chuan) 統針法,繡製出《清明上河圖》,並被國家博物館收藏。

針法有數,藝無止境。幾十年來,王素花心不離繡、針不離手、手不離線,形成了自己獨特的刺繡風格。

“色彩淡雅、工藝精細、層次分明、生動逼真,這是我對每幅繡品的基本要求。”王素花指著剛繡製的張大千的《寫(xie) 意蓮花》說,達到基本要求不是很難,難的是要看懂原作,巧用針法,賦予它新的藝術生命力。“你看,這蓮花的葉子,用蒙針繡,重在寫(xie) 意;這朵蓮花,用悠針繡,看著花瓣都鼓了起來,突出了寫(xie) 實效果。虛實結合,就豐(feng) 富了原作的意蘊。”

國家級非物質文化遺產(chan) 項目(汴繡)代表性傳(chuan) 承人 王素花。

“這是幾年前繡的《千裏江山圖》長卷,央視虎年春晚舞台上,舞蹈詩劇‘《隻此青綠》——舞繪《千裏江山圖》’選段驚豔亮相,我可高興(xing) 了,趁著熱勁再繡幾幅《千裏江山圖》局部小品。”

1990年創立素花宋繡工藝有限公司時王素花說:“黨(dang) 和政府培養(yang) 了我這麽(me) 多年,又給了我那麽(me) 多的榮譽,自己還沒來得及報答,宋繡就是我的生命,我要用自己掌握的技藝回報社會(hui) 。”

大運河不僅(jin) 是一條經濟命脈,也是文化傳(chuan) 播的通道,它促進了南北文化的交流融合,使得開封成為(wei) 當時的文化中心之一。在這種環境下,汴繡技藝吸收了南北繡法之長,形成了自己獨特的風格,既有北方的粗獷豪放,又兼具南方的細膩精致,提升了其藝術價(jia) 值和影響力。

據史料記載,北宋時期,隨著大運河的暢通,尤其是汴河作為(wei) 連接黃河與(yu) 淮河的主要水道,極大地促進了開封的物資交流和商業(ye) 繁榮。城市的繁華吸引了大量人口聚集,為(wei) 包括刺繡在內(nei) 的各種手工業(ye) 提供了廣闊的市場和需求基礎。汴河的便利交通使得絲(si) 織品等原材料能夠便捷地進入開封,為(wei) 汴繡的生產(chan) 提供了豐(feng) 富的物質資源。

“北宋時開封皇宮內(nei) 的‘文繡院’集中了眾(zhong) 多繡工,專(zhuan) 門為(wei) 皇室製作繡品,這體(ti) 現了汴繡與(yu) 宮廷文化的緊密聯係。同時,隨著技藝的逐漸普及,汴繡也從(cong) 宮廷走向民間,促進了技藝的傳(chuan) 承和發展,形成了廣泛的社會(hui) 基礎。”開封當地相關(guan) 工作人員介紹。

一幅正在創作中的汴繡。

大運河的繁榮帶動了開封的國際貿易,使汴繡等工藝品有機會(hui) 遠銷海外,進一步提升了汴繡的知名度和地位。汴繡因此成為(wei) 開封乃至中原地區的重要文化符號,代表了那個(ge) 時代的手工藝水平和審美趣味。

“我希望把汴繡送進尋常百姓家,讓大家都能買(mai) 得起、用得上汴繡。”如今,已是滿頭銀發的王素花仍在為(wei) 汴繡傳(chuan) 承堅守著。大運河及其汴河段的開鑿與(yu) 維護,為(wei) 開封汴繡的興(xing) 起、發展及傳(chuan) 播提供了不可或缺的經濟、文化和交通條件,兩(liang) 者共同見證了開封作為(wei) 北宋都城的輝煌曆史。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。