東(dong) 西橫貫2400多公裏

南北跨越1700多公裏

寬廣遼闊的內(nei) 蒙古

自古以來

就是北方各民族生活的共同家園

流傳(chuan) 至今的瓷器文物

就是生動的寫(xie) 照……

時值初夏

跟隨“鑄牢共同體(ti) 中華一家親(qin) ”

主題宣傳(chuan) 活動采訪團

“統戰新語”走進內(nei) 蒙古博物院

濃墨重彩 飄逸流暢

穿越千年的多件古瓷瑰寶

用燦爛的身姿述說著其時北疆各民族

交往交流交融的宏大故事

“小宋自造”香爐 為(wei) 何不走尋常路?

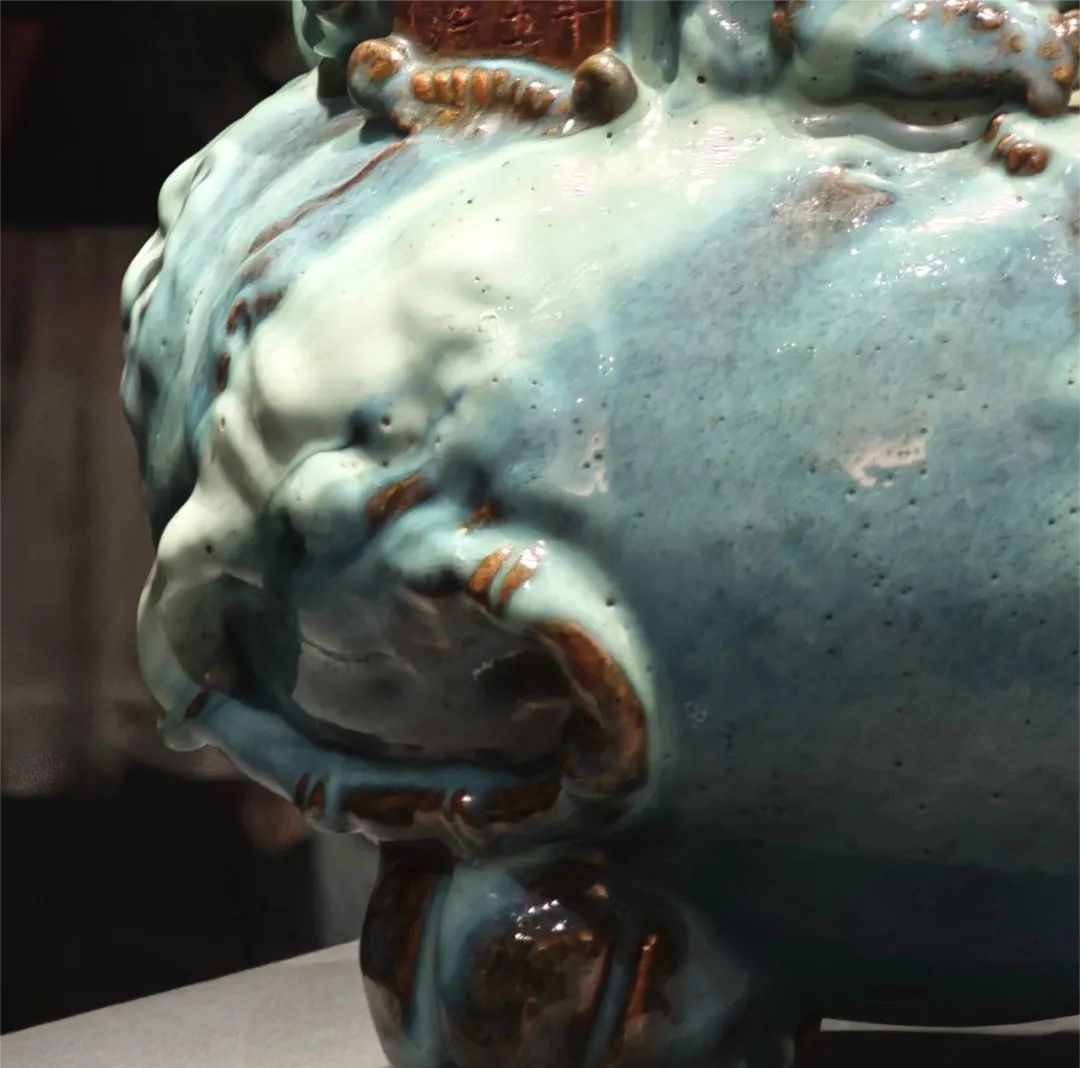

圓鼓腹、三獸(shou) 足

頸部雕貼三隻麒麟

正麵有一處方形題記

陰刻“己酉年九月十五小宋自造香爐一個(ge) ”

內(nei) 蒙古博物院館藏的元鈞窯“小宋自造”香爐

作為(wei) 迄今為(wei) 止我國發現器型

最大、最完整、色彩最豐(feng) 富的鈞窯產(chan) 品

為(wei) 何會(hui) 出現在內(nei) 蒙古?

這個(ge) 故事

要由元代的“小宋自造”來講述

眼前的這座香爐

出土於(yu) 呼和浩特市東(dong) 郊白塔村附近

回溯至遼代

這裏是當時的經濟重鎮豐(feng) 州城

公元916年至公元922年間

豐(feng) 州城建成

因其交通便利的地理位置

成為(wei) 南北方以及中西方

經濟文化的交融匯集之地

車馬喧囂的塞外商城

到了元代

這裏依舊貿易繁榮

據測算

“小宋自造”香爐題記的“己酉年”

為(wei) 元武宗至大二年(1309)

屬於(yu) 元代晚期

香爐正麵方形題記

知道了燒製年代

那麽(me) ,燒製者“小宋”是誰?

據學界判斷,這是一件中原產(chan) 外銷瓷

“小宋”可能是負責燒製的工匠

他本無名無姓

因原為(wei) 南宋遺民

人們(men) 慣稱其“小宋”

匠人無名,但技藝留名

700多年後

“小宋”的香爐作品

完好無損地流傳(chuan) 了下來

香爐側(ce) 麵造型

史料記載

豐(feng) 州城內(nei) 各族人群共居、語言多種

文化互鑒融通,經濟空前繁榮

工商業(ye) 成為(wei) 城市居民的主業(ye)

最主要的商品是瓷器和絲(si) 綢

出土於(yu) 古豐(feng) 州的這件香爐

器型高42.7厘米

沒有遵循中原的傳(chuan) 統

打破“鈞不盈尺(33.3厘米)”的舊框

爐身上的獸(shou) 麵鋪首銜環紋

審美體(ti) 現元代人的粗獷大氣

燒造工藝、釉色仍延續了前代

這種錯位交織出另一種美

濃釉垂流經過獸(shou) 紋裝飾的

“朦朧”而“露骨”

既有中原文化的內(nei) 斂氣韻

兼有北方遊牧文化的豪邁性格

……

“小宋”工匠或許並不會(hui) 想到

他的工作日常

經過火的淬煉

便凝固成時代的樣子

在元代大一統的背景下

各民族的經濟生活聯係日益密切

也為(wei) 文化交融

提供了豐(feng) 沃的土壤

白釉盤口穿帶瓶 講述馬背上的生活

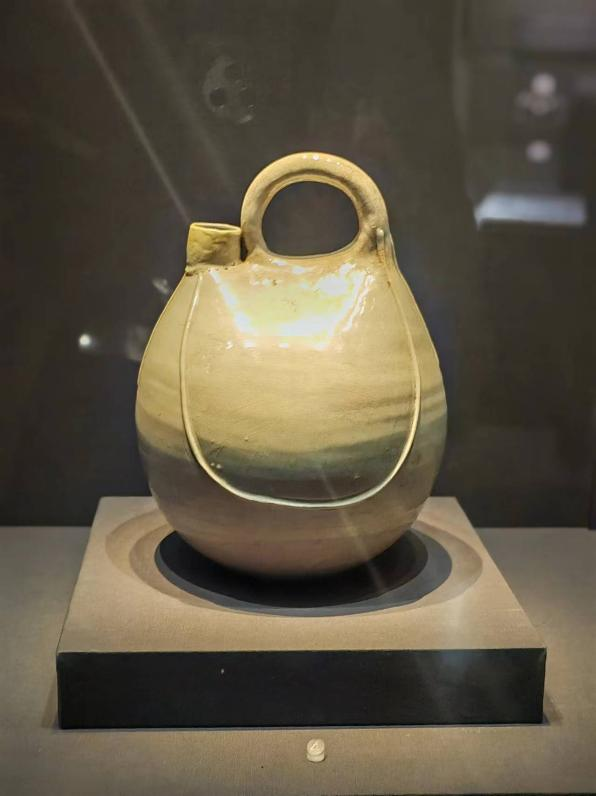

白釉盤口穿帶瓶

契丹民族生活於(yu) 馬背之上

在馬背上使用的瓷器又是什麽(me) 樣子?

白釉盤口穿帶瓶

“身上”全是故事

這件瓷器出土於(yu)

赤峰市阿魯科爾沁旗耶律羽之墓

(遼代開國之君耶律阿保機的堂弟)

據推測產(chan) 於(yu) 定窯

胎質細膩呈白色

釉色明亮似凝脂

是遼瓷之佳品

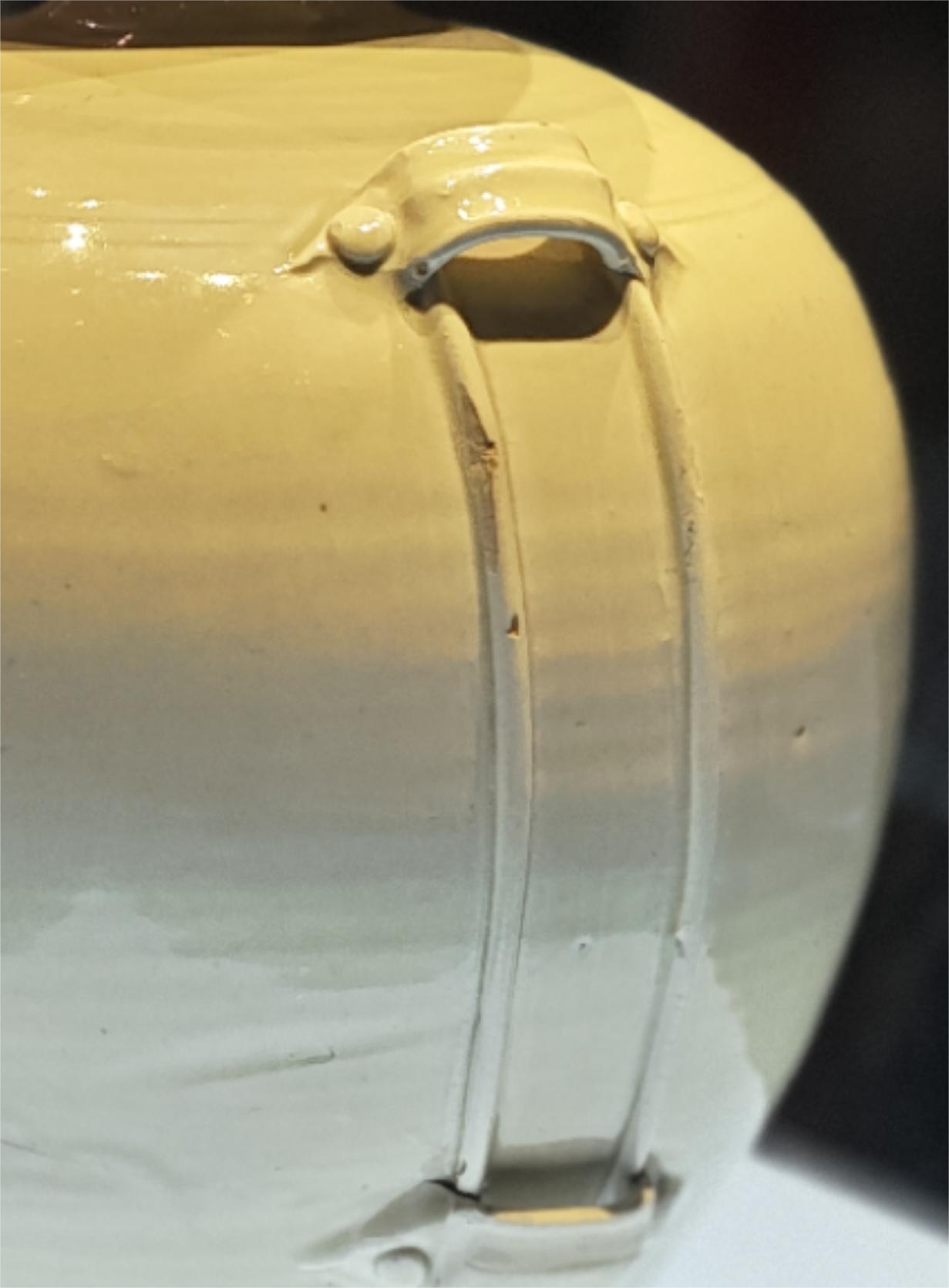

更有特點的是

瓶身兩(liang) 側(ce) 肩部與(yu) 腹底

有對稱的橋形帶孔

帶孔之間有帶槽

穿帶瓶上的橋形帶孔

對於(yu) 草原遊牧民族來說

將其穿繩係在馬背上

使用起來非常方便

這件白釉盤口穿帶瓶

雖然是遼代早期的瓷器

具有唐代遺風

但製作精細、圈足底部亦施釉

工藝水準並不低於(yu)

遼代中晚期製瓷水平

……

澶淵之盟簽訂之後

遼瓷的許多器物都是在中原定燒

相關(guan) 文獻記載

契丹人墓葬出土的青白瓷器中

有盞托、注壺、注碗、熏爐、粉盒等

很多中原風格的實用器具

用於(yu) 飲茶、飲酒、焚香、貯粉

契丹民族

把本民族文化元素

植入到中原文化當中

吸收中原瓷器製造的高超技術

融合起來形成了

具有時代特點的瓷器風格

雞冠壺 為(wei) 何成為(wei) “網紅爆款”?

內(nei) 蒙古博物院館藏的各式穿孔式雞冠壺

說起遼瓷

最具契丹民族特色的器物

當數雞冠壺

因其頂部酷似雞冠而得名

這種瓷器

如何成為(wei) 當時的“網紅爆款”?

可以從(cong) 內(nei) 蒙古博物院館藏的

各式雞冠壺中找到答案

契丹民族最初以狩獵為(wei) 生

後來開始放牧

他們(men) 很早就使用皮囊盛水裝酒

攜帶方便

但這種容器也有缺陷

裝在皮囊裏的水和酒

時間長了容易變質

怎樣才能解決(jue) 這個(ge) 問題?

據史料記載

皮囊這種器物傳(chuan) 入中原地區後

漢族的製瓷工匠模仿它的外形

燒製出雞冠壺

內(nei) 蒙古博物院館藏的白瓷皮囊式雞冠壺

由於(yu) 陶瓷器的密封性好

盛放酒水不易變質

雞冠壺傳(chuan) 到北方地區後

深受契丹民族喜愛

於(yu) 是許多漢族工匠從(cong) 中原來到北方

大量燒製雞冠壺

這種器物便在遼的轄域流行開來

並衍生出穿孔與(yu) 提梁兩(liang) 種器型

內(nei) 蒙古博物院館藏的黃釉提梁壺

透過雞冠壺的形製演化

可看出契丹民族的生活方式變化

穿孔式雞冠壺適合騎馬攜帶

起初非常流行

但隨著契丹民族受農(nong) 耕文明影響加深

不再隨時轉徙、車馬為(wei) 家

器型更高的

提梁式雞冠壺美觀大方

更適合在居室裏擺放

適應了契丹民族定居需求

逐漸占據主流地位

雞冠壺器型演變圖

值得一提的是

1977年出土於(yu) 小吉溝墓葬的

綠釉塑猴雞冠壺

裝飾著一對頑皮的猴子

北方契丹民族使用的雞冠壺上

出現生活在溫暖區域的猴子造型

這說明

中原文化已影響契丹民族的日常生活

契丹社會(hui) 多元匯聚的文化內(nei) 涵

南北文化的互鑒融通

促進古代北方各民族和合共生

……

這是“統戰新語”與(yu) 這些文物“講述者”

一次跨越千年的“對話”

坐標:內(nei) 蒙古博物院

對象:“小宋自造”和它的瓷器朋友們(men)

還沒來過&來過無數次的你

快快來打卡吧

換個(ge) 角度看文物

知識又雙叒叕增加了!

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。