世界之變、時代之變、曆史之變正以前所未有的方式展開。

中國人常說“窮則變,變則通,通則久”,麵對變化,我們(men) 是善於(yu) 應變的。

進入新發展階段,我們(men) 雖已擺脫了“窮”的境遇。但是發展起來以後的問題不比不發展時少,改革,就是解決(jue) 問題的最好辦法。

這些問題就在我們(men) 身邊:人工智能技術發展了,是否會(hui) 跟人“搶”工作;新能源汽車行業(ye) 發展了,又產(chan) 生了國際貿易摩擦問題;人口年齡結構變化,就業(ye) 要求會(hui) 不會(hui) 有變化?

這些問題是隨著發展產(chan) 生的,也需要在發展的過程中解決(jue) ,它們(men) 都跟改革息息相關(guan) 。和之前不同的是,這些問題的牽涉麵越來越複雜,我們(men) 該如何思考?又該怎樣求變?

鑒往知來,過去十多年來關(guan) 於(yu) 全麵深化改革的72場會(hui) 議,會(hui) 給我們(men) 啟迪。

為(wei) 什麽(me) 要“變”?

回答這個(ge) 問題,先要想清楚,到底是為(wei) 什麽(me) 而“變”。

7月15日,二十屆三中全會(hui) 在北京召開。這場大會(hui) ,將重點研究進一步全麵深化改革、推進中國式現代化問題。

回看全麵建成小康社會(hui) 的奮鬥曆程,防範化解重大風險、精準脫貧、汙染防治這三大攻堅戰,就是發現問題、主動求變的例證。

習(xi) 近平總書(shu) 記是如何發現問題的?

以母親(qin) 河長江為(wei) 例。

2016年1月5日,推動長江經濟帶發展座談會(hui) 在重慶召開。

長江經濟帶覆蓋上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、雲(yun) 南、貴州11省市。彼時,長江經濟帶的人口和經濟總量均超過全國的40%。

會(hui) 前,其中幾個(ge) 省份都提出了要新建一批基礎設施的計劃,以此來提升自己在長江經濟帶的重要性。

當時,“建設”是關(guan) 於(yu) 長江經濟帶的關(guan) 鍵詞。事實上,在不少人理解中,開一場關(guan) 於(yu) “發展”的座談會(hui) ,正是長江進一步大開發的信號。

誰承想,會(hui) 上,習(xi) 近平總書(shu) 記開門見山:

今天可能要讓你們(men) 失望了,這次討論的不是發展問題,而是保護的問題。

他在會(hui) 上強調,當前和今後相當長一個(ge) 時期,要把修複長江生態環境擺在壓倒性位置,共抓大保護,不搞大開發。

很明顯,對於(yu) 很多人來說,長江搞大開發不算問題,甚至是好事,但對於(yu) 習(xi) 近平總書(shu) 記來說,搞大開發是有很大問題的。

習(xi) 近平總書(shu) 記,是怎麽(me) 看待這一問題的呢?他考慮這一問題的出發點,是“人”。

長江搞大開發會(hui) 對生態環境產(chan) 生影響,如果長江被汙染了,把沿江的所有人都搬走不現實,他們(men) 根本沒有辦法在環境避險上有所作為(wei) 。

換句話說,即便長江開發有再多好處,但從(cong) 絕大多數人的角度去思考,就會(hui) 發現,再搞大開發是有問題的。

也就是說,之所以要從(cong) 大開發變成大保護,為(wei) 的是民族永續發展和絕大多數人的利益。

脫貧攻堅,同樣也是為(wei) 了大多數人的利益。為(wei) 了扶貧,習(xi) 近平總書(shu) 記50多次調研扶貧工作,走遍14個(ge) 集中連片特困地區。

2012年12月30日,習(xi) 近平總書(shu) 記去了河北阜平。看了鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 的生活,他“心情沉重”。

來年,習(xi) 近平總書(shu) 記在湖南十八洞村考察時,首次提出了“精準扶貧”。

在實踐中,“精準”談何容易?

著名學者鄭永年就曾提過,“精準扶貧”是一件相當困難的事情。其中,最大的挑戰莫過於(yu) 信息問題——鑒定貧困本身就有主觀性,扶貧又是自上而下,如果沒有全麵、客觀的數據,那就做不到“精準”。

為(wei) 了精準扶貧、精準脫貧,300多萬(wan) 名縣級以上單位派出的幹部走進農(nong) 村。用習(xi) 近平總書(shu) 記的話說:

他們(men) 爬過最高的山,走過最險的路,去過最偏遠的村寨,住過最窮的人家,哪裏有需要,他們(men) 就戰鬥在哪裏。

這300多萬(wan) 人撒下去,就像一顆顆種子,催生了中國農(nong) 村翻天覆地的變化。

現如今,有不少人都在用鏡頭記錄著農(nong) 村生活,無論是無人機種植,還是一排排的新房……種種景象,已經完全變得和記憶中的不一樣。

△江西省大餘(yu) 縣蘭(lan) 溪村前後對比

從(cong) 長江到藍天,從(cong) 扶貧到振興(xing) ,過去10多年間,改變就發生在我們(men) 身邊。

而這些改變的出發點,都是絕大多數人的利益。

我們(men) 常說“窮則思變”,但是很多人可能不知道,後麵還有一句話“富則思遠”。

方向感,很重要。

在對深改會(hui) 的新聞稿進行全量分析後,譚主注意到一個(ge) 在黨(dang) 的二十屆中央深改會(hui) 期間比十八屆中央深改會(hui) 、十九屆中央深改會(hui) 期間提及次數變多的動詞——轉型。

轉型,怎麽(me) 轉,往哪兒(er) 轉?

2014年,習(xi) 近平總書(shu) 記提出中國經濟發展進入“新常態”的論斷。根據這一論斷,經濟增長不再以單純追求速度快為(wei) 目標。

是要10%的粗放式增長,還是要數字降下來、但質量變高的發展?這個(ge) 問題,並不好回答。

在翻閱當年的報道時,譚主就看到了這樣一個(ge) 細節:

某重要省份經濟部門的負責人在匯報經濟情況時提到,我上任前,工業(ye) 經濟一直增長;我一上任,工業(ye) 增加值就下滑,壓力好大啊!

這樣的壓力,從(cong) 上到下都有——長時間以來,大家早就形成了隻以經濟增速的高低作為(wei) 判斷國家經濟運行好壞標準的認知。

要扭轉這樣的觀念談何容易?

在正確的發展方向和一段時間的輿論壓力之間,改革該如何抉擇?

高質量發展,成為(wei) 中國轉變的方向。

高質量發展的底色,是綠色。而在中國的改革中,綠色不隻是保護環境。

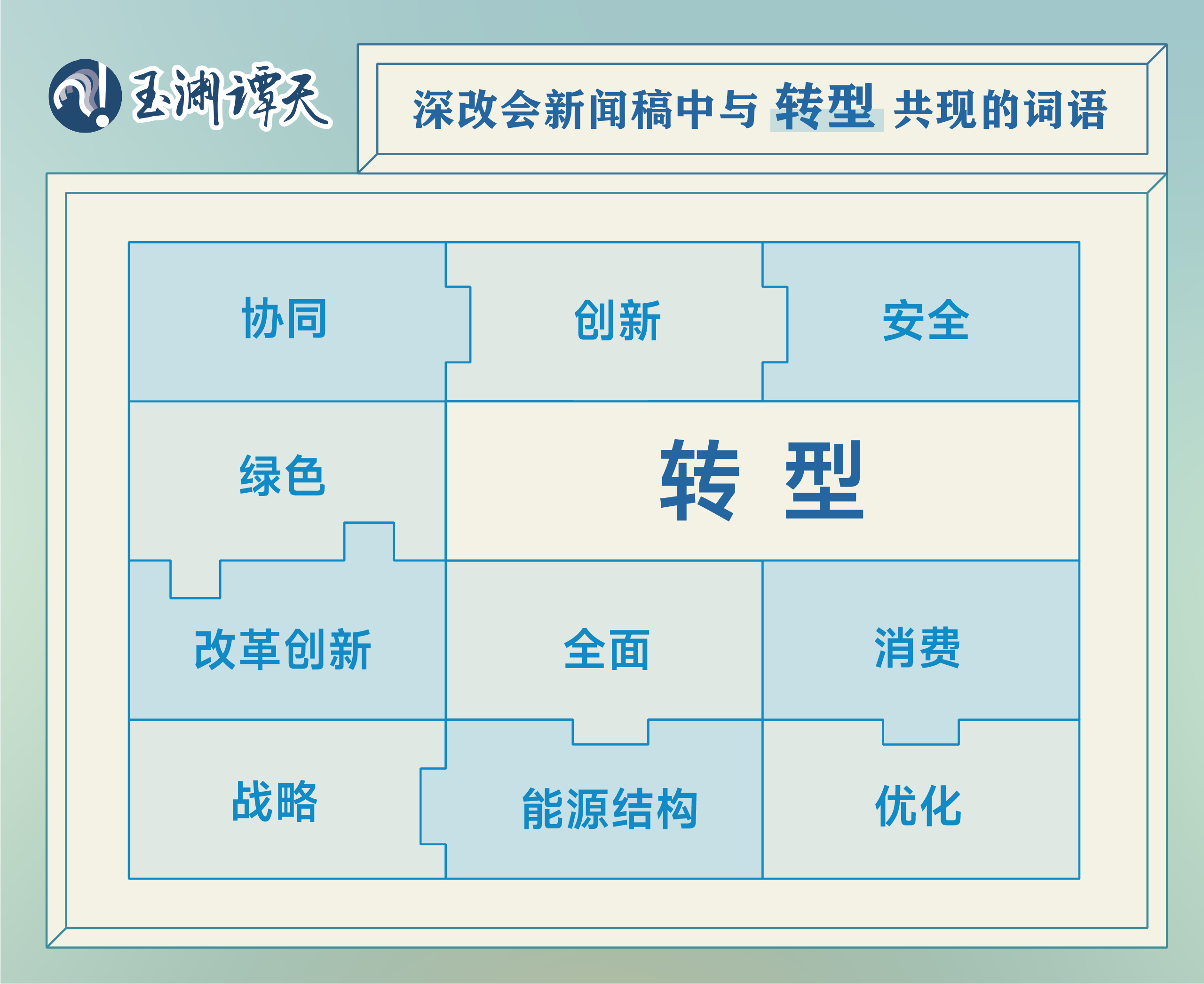

深改會(hui) 的新聞稿中,伴隨“綠色轉型”出現的,還有一連串“轉型”——全麵轉型、協同轉型、創新轉型、安全轉型;同時還涉及了支撐綠色轉型的“消費轉型”,以及財稅、金融、投資、價(jia) 格政策和相關(guan) 市場化機製等政策體(ti) 係的健全。

也就是說,中國在考慮綠色時,一並考慮了這麽(me) 多問題。

清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜告訴譚主,綠色轉型的一個(ge) 關(guan) 鍵,是平衡經濟發展和綠色低碳的成本。

誰能解決(jue) 這個(ge) 問題,誰就能在綠色轉型上先行一步。而在這個(ge) 問題上,也能看出中國的方向感。

就拿歐洲來說,歐洲國家是最早提出綠色轉型的一批國家。董煜表示,歐洲是選擇在製定目標後,按照這個(ge) 目標對產(chan) 業(ye) 進行引領。這樣的做法,並沒有真正與(yu) 產(chan) 業(ye) 鏈相結合,市場積極性不夠。

中國的方式,是選擇全鏈條設計,首先提出整體(ti) 方案,然後從(cong) 各環節做係統性規劃,再逐步落實。

而創新,為(wei) 轉型提供動力。一個(ge) 細節足以說明問題:

沿著長江幹流,自上而下排列了6座大型水電站。在這個(ge) 清潔能源走廊裏,一滴水,能發六次電。

這背後,涉及發電機組的新材料、新工藝的運用,涉及工業(ye) 互聯網的智能調度,涉及船閘工控係統的升級改造,當然,也涉及長江流域的生態保護。

也就是說,中國的綠色轉型,除了看得見的天更藍、山更綠、水更清,還將伴隨著中國整個(ge) 現代化產(chan) 業(ye) 體(ti) 係的快速生長。

在中國,綠色化就是智能化。這就是創新帶來的改變。

堅持創新,中國一以貫之——事實上,2014年習(xi) 近平總書(shu) 記提出“新常態”講話中,也給出了應對“新常態”的解法:

根本出路在於(yu) 創新,關(guan) 鍵要靠科技力量。

創新這條路並不好走,但在這之前,我們(men) 已經明確了轉型的方向,這條路也就成了必由之路。

路雖遠,行則將至。這種進程感,也體(ti) 現在深改會(hui) 的新聞稿中——譚主從(cong) 中發現了一個(ge) 值得關(guan) 注的趨勢:

單次深改會(hui) 提及改革領域的條目在逐漸減少,相應地,對每個(ge) 領域具體(ti) 闡述的字數在增加。

例如,十九屆中央全麵深化改革領導小組第一次會(hui) 議提及的改革條目有17個(ge) ,每個(ge) 方向平均用了134個(ge) 字來闡述;而二十屆中央全麵深化改革委員會(hui) 第五次會(hui) 議提及的改革條目隻有3個(ge) ,但每個(ge) 方向闡述達到了199個(ge) 字。

字數越多,意味著問題越複雜。

而每個(ge) 方向上多出來的這六七十個(ge) 字,集中在了“關(guan) 鍵時期”“曆史性”“自立自強”等字眼。這些字背後傳(chuan) 遞的,是中國解決(jue) 問題的決(jue) 心。

問題再難,我們(men) 都會(hui) 解決(jue) 。

中國在變,世界也在變。世界在變得更糟糕——2008年金融危機後,“逆全球化”思潮興(xing) 起,局部衝(chong) 突和動蕩頻發。

如何適應外部環境的變化,求變的中國如何和世界打交道?

對於(yu) 這個(ge) 問題,習(xi) 近平總書(shu) 記在深改會(hui) 上,給出了自己的判斷:

以開放促改革、促發展,是我國改革發展的成功實踐。改革和開放相輔相成、相互促進,改革必然要求開放,開放也必然要求改革。

以開放,促改革。

過去10多年間,體(ti) 現中國開放成果的共建“一帶一路”倡議,正在重塑中國不同區域的格局。

此前,中國對外開放,由特區到東(dong) 部沿海,再由東(dong) 部沿海到中部、西部。但現在,中國的各個(ge) 地方,都可以成為(wei) 開放的高地。

就拿最西部的省份——新疆來說。

去年,新疆成立了自由貿易試驗區。在自貿試驗區正式掛牌後不久,新疆自貿試驗區喀什片區的籌備工作專(zhuan) 班就前往上海自貿試驗區進行考察。

在這次考察中,新疆重點學習(xi) 了如何對接國際經貿規則。

要知道,由於(yu) 地理環境和發展條件,這原本是屬於(yu) 上海等地方才能考慮的問題。

而隨著共建“一帶一路”倡議的推進,通過中歐班列的串聯,新疆向西連接亞(ya) 歐大陸,向東(dong) 連接國內(nei) 的西南、西北等地,已經成為(wei) 新的交通樞紐、開放高地。

全國一盤棋,東(dong) 部的上海和西部的新疆,都在推進開放。這樣的開放進程,也進一步促進改革。

一個(ge) 細節,就能體(ti) 現出這種改革的氛圍:

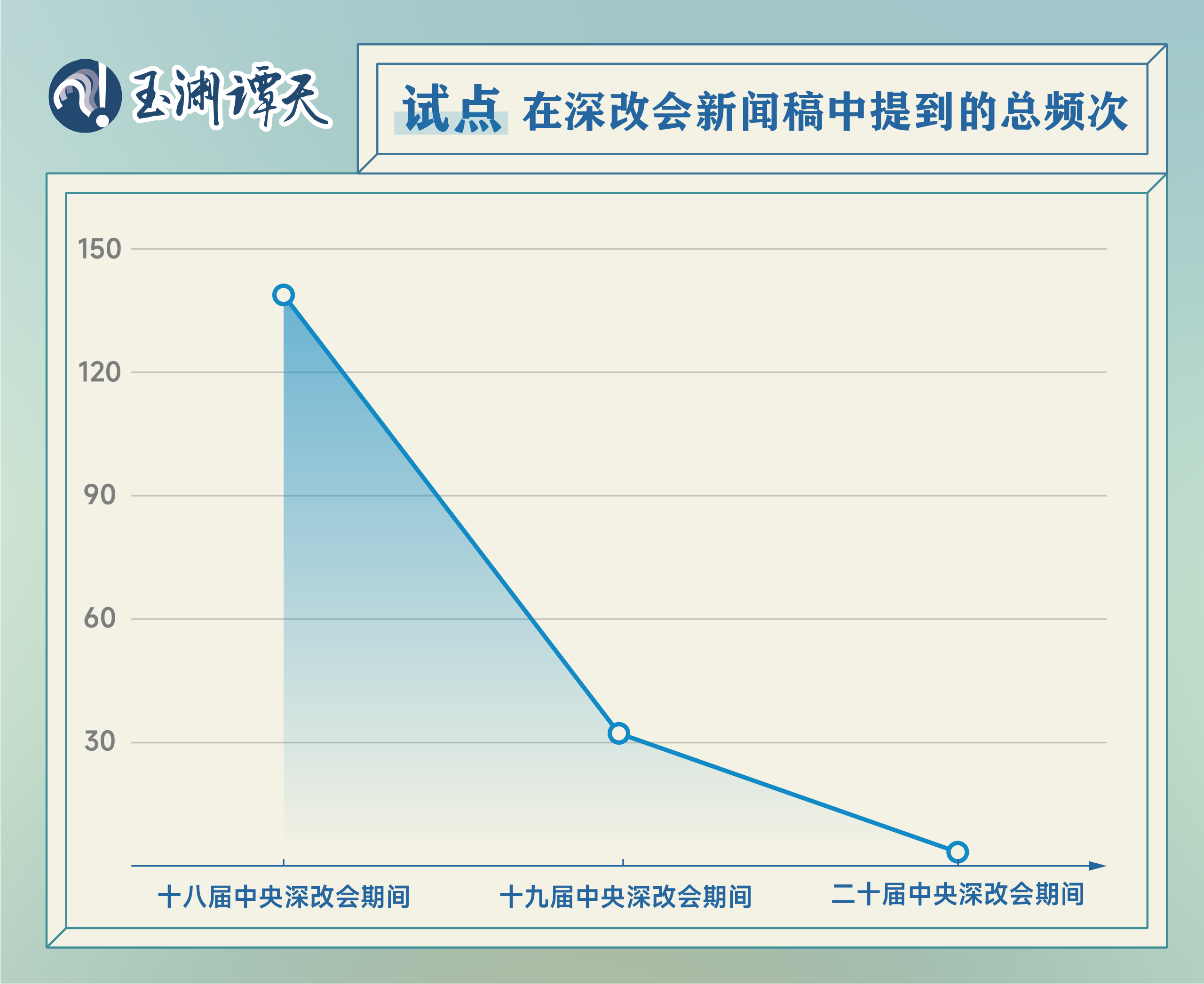

深改會(hui) 的新聞稿中,“試點”一詞在逐步減少,與(yu) 此對應的“推廣”,出現的頻次在增加。

就拿自貿試驗區來說,目前,我國22個(ge) 自貿試驗區已實施了3500多項製度創新。其中,實現在國家層麵推廣的自貿試驗區製度創新成果有349項。

和之前先由東(dong) 部沿海“試點”再逐步推廣到全國不同,現在,各省都在發起,都是“試點”。

這就是開放對改革的作用。

而這樣的中國,對於(yu) 世界而言,又意味著什麽(me) ?

回望10多年前,當中國提出全麵深化改革,提出數百項改革措施時,部分國家抱著懷疑的態度。

畢竟,沒有哪個(ge) 國家和政黨(dang) 能在短時間內(nei) 推動如此大範圍、大規模、大力度的改革。

習(xi) 近平總書(shu) 記在國外接受采訪時坦言:

容易的、皆大歡喜的改革已經完成了,好吃的肉都吃掉了,剩下的都是難啃的硬骨頭。

但中國,就是在全球的目光中,不斷推進著改革。

更為(wei) 重要的是,這樣一個(ge) 開放的中國,正在依托共建“一帶一路”倡議,為(wei) 世界提供著更多改變的可能性。

十多年來,我國已與(yu) 多個(ge) 國家建成了六條經濟走廊,其中包括:新亞(ya) 歐大陸橋、中蒙俄、中國—中亞(ya) —西亞(ya) 、中國—中南半島、中巴和孟中印緬六大國際經濟合作走廊。

因為(wei) 這些通道,一些國家,從(cong) “陸鎖國”變成了“陸聯國”。

這樣的改變,也給了廣大發展中國家走自己的路,實現現代化的信心。

習(xi) 近平總書(shu) 記曾說過這樣一句話:

世界上既不存在定於(yu) 一尊的現代化模式,也不存在放之四海而皆準的現代化標準。

通往現代化的道路,不止一條。各個(ge) 國家走自己的路,才是這個(ge) 時代的風潮,也是當代世界,最顯著的特征。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。