昔日荒蕪地,今日“魚米鄉(xiang) ”。

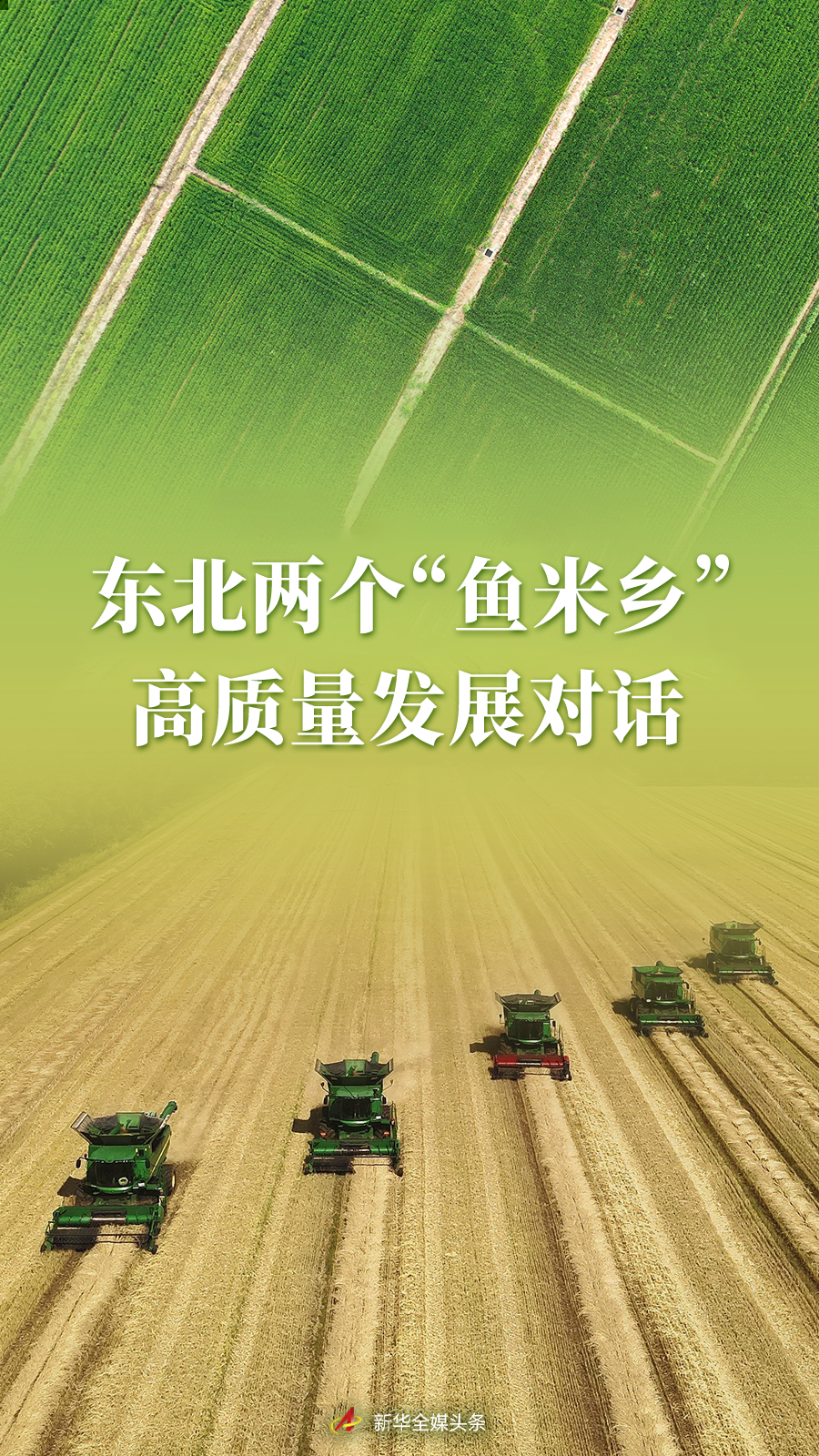

遼寧盤錦市和黑龍江墾區,兩(liang) 片曾“荒蕪”的土地,如今上演滄桑巨變。

進入初秋,地處遼河三角洲的盤錦市迎來一年中最美季節;盤錦向北,東(dong) 北大地另一端,黑龍江墾區即將迎來收獲。

新華社“新時代中國調研行”記者近期來到遼寧盤錦市和黑龍江墾區。這兩(liang) 個(ge) 曾經的“南大荒”和“北大荒”,從(cong) 亙(gen) 古荒原變身“中華糧倉(cang) ”的同時,高質量發展不停步,正在上演新的蝶變。

端牢中國飯碗:從(cong) 鹽堿沼澤地到“南北大倉(cang) ”

北境沃野,天遼地闊。成片的莊稼像大海一樣看不到邊際,輕風拂過,稻菽千重浪,玉黍萬(wan) 頃波。這裏是中國最大墾區,4800多萬(wan) 畝(mu) 耕地上,農(nong) 作物茁壯生長。

農(nong) 民在黑龍江省集賢縣一片耕地裏向播種機中添加大豆種子(2024年5月9日攝)。新華社記者 謝劍飛 攝

北緯48度線上,北大荒集團趙光農(nong) 場有限公司的大豆地塊裏,搭載著光譜成像設備的無人機正在農(nong) 田上空往複飛行。十幾公裏外的科技服務中心內(nei) ,技術員郝思文坐在大屏幕前查看田間實況影像。他輕點鼠標,農(nong) 田作物長勢、病蟲害等全部信息便生成在一張圖上。

在黑龍江北大荒集團趙光農(nong) 場有限公司科技服務中心,農(nong) 業(ye) 科技人員通過田間物聯網係統在數字農(nong) 業(ye) 指揮大廳實時觀看智能無人機回傳(chuan) 的視頻,及時查看田間作物長勢情況(2024年7月22日攝)。新華社發(錢泊羽攝)

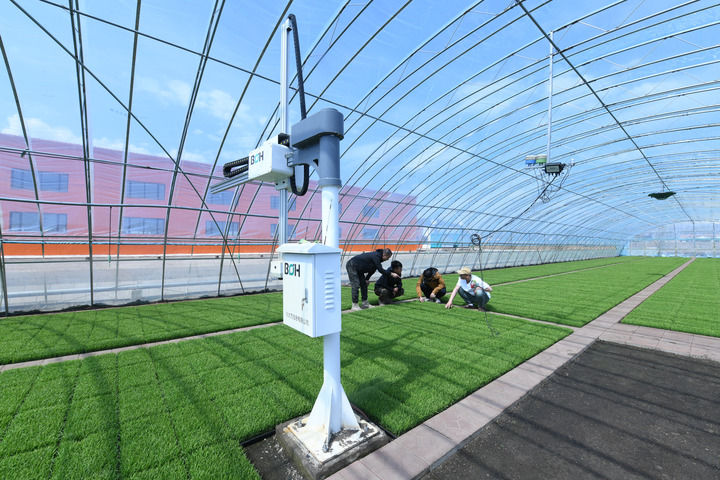

“以前種地看天,現在種地看屏。”作為(wei) 糧食生產(chan) “國家隊”,北大荒集團將智慧農(nong) 業(ye) 應用到糧食生產(chan) 全流程。從(cong) 這裏往南1000多公裏,智慧技術也在遼河平原南端普及。在遼寧省盤錦市盤山縣太平街道高標準農(nong) 田示範區,種糧大戶郭凱輕點手機,稻田旁的閘門緩緩升起,汩汩清流便經過水渠流向田間。

在黑龍江北大荒集團趙光農(nong) 場有限公司農(nong) 業(ye) 科技園區,一台智能無人機按照規定時間、規定路線進行自動巡田作業(ye) (2024年7月22日攝)。新華社發(錢泊羽攝)

“慧種田”讓農(nong) 區變得時髦現代,但曾經,荒涼、偏僻是兩(liang) 個(ge) “大荒”的代稱,這裏荊棘叢(cong) 生、沼澤密布,令人望而卻步。

70多年前,近百萬(wan) 拓荒者陸續來到“北大荒”,在戰天鬥地中喚醒沉睡千年的黑土地。如今,“北大荒”已建成我國機械化、信息化、智能化水平最高的大型國有農(nong) 場群,每年產(chan) 出的商品糧可供應1.6億(yi) 人口。

農(nong) 業(ye) 機械在遼寧盤錦市遼河三角洲尤巧元家庭農(nong) 場的稻田裏收割水稻(2023年10月20日攝)。新華社記者 姚劍鋒 攝

進入新時代,黑龍江墾區和遼寧盤錦堅持精細化種植,特色化種養(yang) ,正在現代農(nong) 業(ye) 道路上走得更遠。

行走在盤錦鄉(xiang) 間,可以看見一塊塊水田外露出白色塑料圍擋,景觀獨特。細看會(hui) 發現,塑料圍擋內(nei) 別有洞天,一隻隻河蟹以水稻秧苗為(wei) 蔭,躲藏在水中自在徜徉。

工作人員在遼寧盤錦市大窪區三角洲“蟹稻+”綜合種養(yang) 模式試驗基地的稻田收獲河蟹(2022年9月28日攝)。新華社記者 潘昱龍 攝

“稻田養(yang) 蟹很少使用農(nong) 藥化肥,河蟹以水中的害蟲幼體(ti) 和雜草為(wei) 食,其糞便及殘餌又成了水稻的有機肥料……”盤錦市現代化農(nong) 業(ye) 發展中心主任武強介紹,目前盤錦市“稻蟹共生”農(nong) 田麵積已達到93萬(wan) 畝(mu) ,正是憑借“一水多養(yang) 、一地雙收”的“稻蟹共生”循環種養(yang) 模式,品質優(you) 良的盤錦大米和盤錦河蟹作為(wei) “國家地理標誌保護產(chan) 品”享譽全國。

在黑龍江北大荒集團前哨農(nong) 場有限公司,農(nong) 民駕駛插秧機進行水稻插秧作業(ye) (2024年5月8日攝)。新華社記者 謝劍飛 攝

藏糧於(yu) 地、藏糧於(yu) 技,也讓廣袤三江平原更好端牢“中國飯碗”。

開展農(nong) 作物種源技術攻關(guan) ,突破“卡脖子”問題;加快建設一批適宜耕作、旱澇保收、高產(chan) 穩產(chan) 的現代化良田……2023年北大荒集團糧食總產(chan) 量達到455.89億(yi) 斤,實現“二十連豐(feng) ”;農(nong) 業(ye) 科技貢獻率高達77.1%,居世界領先水平。

築牢生態屏障:從(cong) 過度索取到反哺保護

有人說,盤錦是一座被輕輕放在濕地上的工業(ye) 城市。

這座因油而興(xing) 的工業(ye) 城市,也因“濕”而美。擁有2165平方公裏自然濕地,300餘(yu) 種珍稀鳥類棲息繁衍,人與(yu) 自然在這裏和諧共生。

但曾有一段時間,這片濕地經曆過“失地”的風險。從(cong) 二十世紀五十年代起,數十萬(wan) 青年來到這片“南大荒”,披星戴月揮汗拓荒,開啟了油田開發、治堿種稻的艱難創業(ye) 。

遼河油田出油了,鹽堿灘塗改良了,城市道路平整了……可隨著時間推移,粗放的工業(ye) 生產(chan) 讓河流變得渾濁;一些葦田變成稻田、灘塗變成養(yang) 殖場,過度索取讓濕地不堪重負。

如何守住濕地“生命線”?“綠水青山就是金山銀山”理念指明了方向。

2015年起,盤錦市打響生態恢複發令槍,工作組逐一落實補償(chang) 轉產(chan) 、異地置換方案,到2020年實現遼河口濕地598個(ge) 圍海養(yang) 殖戶全部退出,恢複濕地8.59萬(wan) 畝(mu) 、自然岸線15.77公裏,造就了全國最大的“退養(yang) 還濕”單體(ti) 工程。

“就像一次刮骨療傷(shang) ,雖然很痛但值得。”盤錦市自然資源局幹部孫大誌說,隨著一片片潮溝被清淤疏浚,魚蝦開始洄遊繁殖,濕地的生態功能開始複蘇了。

與(yu) 盤錦類似,經過多年開墾,黑龍江墾區一度麵臨(lin) 生態環境急轉直下:黑土地水土流失嚴(yan) 重,濕地麵積逐年遞減……北大荒集團樹立新發展理念,采取工程、生物、農(nong) 藝20項技術措施綜合施治,加強黑土地保護。

穩住了生態修複的“基本盤”,一批精雕細琢的環保舉(ju) 措正在兩(liang) 地鋪開。

在黑龍江北大荒農(nong) 業(ye) 股份有限公司友誼分公司水稻智能育秧中心的水稻育秧大棚中拍攝的智能控溫控水管理係統(2024年4月24日攝)。新華社記者 王鬆 攝

在北大荒集團建設農(nong) 場有限公司玉米地塊,一根根粗壯的玉米翠綠挺拔,微風吹過,葉片摩擦發出沙沙響聲。北大荒集團建設農(nong) 場有限公司第四管理區主任齊利民用腳尖撥弄著地頭的黑土說:“你看這土多鬆軟,作物紮根好,滲水性也好。”

近年來,北大荒集團不斷深挖綠色產(chan) 能,減少化肥用量,墾區各地紛紛施用有機肥替代化肥,進行糞肥還田。有機地塊不能使用農(nong) 藥,就探索出一套物理除草法,除草率達90%。

在黑龍江省肇東(dong) 市五裏明鎮東(dong) 升村,農(nong) 民把收獲的玉米運到當地農(nong) 業(ye) 合作社指定的地點進行晾曬(2023年10月19日攝,無人機照片)。新華社記者 謝劍飛 攝

“地力不同,肥料配方也不同。”在北大荒集團建設農(nong) 場有限公司,農(nong) 業(ye) 科技服務中心主任趙新剛帶領團隊,正給每塊土地按方配肥。測土配方施肥可以有效避免過度用肥,近年來土壤板結情況得到極大改善。

加強生物多樣性保護,盤錦濕地已是野生動物棲息的“天堂”。

丹頂鶴雛鳥在遼寧盤錦市林業(ye) 和濕地保護服務中心鶴類繁育保護站內(nei) 嬉戲(2023年8月3日攝)。新華社記者 陳為(wei) 攝

沿公路穿越蘆葦蕩,記者來到遼河口國家級自然保護區鶴類繁育保護站,技術員趙仕偉(wei) 正給十幾隻丹頂鶴喂食,查看小鶴長勢。

西太平洋斑海豹在遼寧盤錦三道溝海域的灘塗上休息(2024年4月9日攝)。新華社記者 潘昱龍 攝

盤錦市采取種鶴飼養(yang) 、人工繁育、雛鶴暫養(yang) 、野化訓練等方式,近些年共救助、繁育、放飛丹頂鶴200多隻。盤錦市林濕局局長侯軍(jun) 說:“作為(wei) 遼河口濕地‘三寶’的丹頂鶴、黑嘴鷗和斑海豹,經監測種群數量均出現增長勢頭,鷗鶴紛飛見證了生態保護之效。”

做足旅遊特色:從(cong) 美不勝收到驚喜連連

時值暑假,盤錦紅海灘國家風景廊道遊客如織。登上觀景台,向南望去是成片的紅海灘,轉身再看,一幅巨大的稻田畫在風中搖曳,令人心曠神怡。

遼寧盤錦紅海灘國家風景廊道景區內(nei) 的紅海灘(2023年9月12日攝,無人機照片)。新華社記者 姚劍鋒 攝

“景區內(nei) 3萬(wan) 畝(mu) 紅海灘與(yu) 海洋、蘆葦蕩構成了一幅奇美畫麵,是難得一見的河口濕地景觀。”盤錦紅海灘旅遊發展有限公司董事長孫煥新這樣說。

遊客在遼寧盤錦紅海灘國家風景廊道景區遊覽(2023年9月12日攝)。新華社記者 姚劍鋒 攝

獲得“國際濕地城市”的稱號,盤錦市以紅灘綠葦、鶴舞鷗翔的生態之美,每年吸引近千萬(wan) 人次遊客觀光旅遊。以濕地為(wei) 品牌,盤錦市不斷培育文旅新業(ye) 態和消費新熱點。春季“觀鳥賞花、踏青采摘”,夏季“休閑避暑、暢享田園”,秋季“觀紅灘綠葦、品蟹肥稻香”,冬季“嬉冰雪、泡溫泉、住民宿、過大年”,全時全季全域旅遊漸入佳境。

從(cong) 遼河三角洲,到三江平原,獨特的自然景觀吸引遊客湧流。但盤錦市和北大荒集團的旅遊開發並沒有止步於(yu) 自然景觀。近年來,兩(liang) 地不斷加入文化、體(ti) 育、創意元素,讓外來遊客從(cong) 美不勝收中收獲驚喜連連,從(cong) 而將“大流量”轉化成了“好口碑”。

黑龍江省東(dong) 南邊陲碧波萬(wan) 頃的興(xing) 凱湖畔,一座紅色豐(feng) 碑在北大荒開發建設紀念館前巍然屹立,讓走近的遊客不由心生敬意。

70多年前,百萬(wan) 青年頭戴瓜皮帽、啃著冷饅頭,在寒冷荒原上戰天鬥地的豪邁,被紀念館內(nei) 一件件珍貴文物、一幅幅曆史照片還原。

“‘自力更生、艱苦創業(ye) 、勇於(yu) 開拓、甘於(yu) 奉獻’的北大荒精神,曾經激勵了幾代中國人。”北大荒集團總經理助理張如說,集團持續開發軍(jun) 墾文化,建設紅色教育、研學基地,不斷挖掘北大荒精神的時代價(jia) 值。僅(jin) 過去兩(liang) 年,北大荒開發建設紀念館年參觀人數就有20萬(wan) 餘(yu) 人次。

既打“文化牌”,也唱“體(ti) 育戲”。盤錦市每到秋冬季節舉(ju) 辦的“紅海灘國際馬拉鬆賽”和“冰淩穿越挑戰賽”,因擁有絕美的馬拉鬆賽道和中國最北海岸線的奇特冰淩,每年都會(hui) 吸引眾(zhong) 多跑友和極限運動愛好者前來體(ti) 驗。

依托這兩(liang) 個(ge) 大型賽事,盤錦市舉(ju) 辦“最北海岸線露營大會(hui) ”、逐夢冰淩越野賽、動力傘(san) 大賽、帆船拉力賽等活動,做大盤錦蘆花節、遼河濕地燈會(hui) 等節會(hui) 品牌,全麵提升“吃住行遊購娛”服務品質,吸引遊客四季不斷。2024年上半年,全市接待旅遊人數2716.8萬(wan) 人次,同比增長64.5%;實現旅遊收入195億(yi) 元,同比增長13.3%。

在黑龍江北大荒集團閆家崗農(nong) 場有限公司農(nong) 業(ye) 現代化示範區內(nei) ,工作人員在查看植物病菌捕捉分析設備(2024年8月16日攝)。新華社記者 張濤 攝

這些天,北大荒集團閆家崗農(nong) 場有限公司的“微觀北大荒”農(nong) 業(ye) 樣板工程即將收尾,園區內(nei) 設有向日葵花海、稻作文化公園、康體(ti) 氧吧等,將為(wei) 市民提供新的農(nong) 業(ye) 旅遊載體(ti) 。

人們(men) 在黑龍江北大荒集團閆家崗農(nong) 場有限公司農(nong) 業(ye) 現代化示範區內(nei) 遊覽(2024年8月16日攝)。新華社記者 張濤 攝

“大自然賦予這裏豐(feng) 沃資源,我們(men) 將不負眾(zhong) 望、繼往開來,在守好‘中華大糧倉(cang) ’同時,努力為(wei) 高質量發展開拓新空間,開辟新風景。”閆家崗農(nong) 場黨(dang) 委副書(shu) 記王鑫說。

文字記者:牛紀偉(wei) 、王炳坤、強勇

視頻記者:高銘、何山

海報設計:李夢帆

統籌:郝靜、逯陽、李逾男、肖磊濤

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。