在國內(nei) 商業(ye) 衛星領域,有這樣一家企業(ye) 厚積薄發,他們(men) 追求的方向,是浩瀚深空。

這是9月2日拍攝的工大衛星總部(無人機照片)。新華社記者 王鬆 攝

脫胎高校、聚焦主業(ye) 、苦練內(nei) 功、精耕細作……成立僅(jin) 三年多時間,他們(men) 製造的一顆顆衛星被送上太空,不斷解鎖新的宇宙空間。

這便是哈爾濱工大衛星技術有限公司,微小衛星製造領域的國家級專(zhuan) 精特新“小巨人”企業(ye) 。

工作人員在工大衛星總部姿軌控設計部和熱控結構設計部工作(9月2日攝)。新華社記者 王鬆 攝

如何更好發揮企業(ye) 科技創新主體(ti) 作用,推動科技成果從(cong) “書(shu) 架”走上“貨架”、以科技創新引領產(chan) 業(ye) 創新?工大衛星的成長之路,帶來新的啟示。

創新發展,怎能懈怠?

9月中旬,工大衛星入選全國第六批專(zhuan) 精特新“小巨人”企業(ye) ,遠在西昌衛星發射中心的工大衛星總經理曲成剛在公司工作群簡短回複祝賀信息後,便繼續參與(yu) 衛星發射工作。

3000多公裏外,位於(yu) 哈爾濱新區的工大衛星總部,窗外泛黃的樹葉沙沙作響,員工埋頭在設備和儀(yi) 器之間,專(zhuan) 注每一個(ge) 細節。今年以來,公司一直處於(yu) 滿負荷生產(chan) 狀態,訂單早早排到了年底。

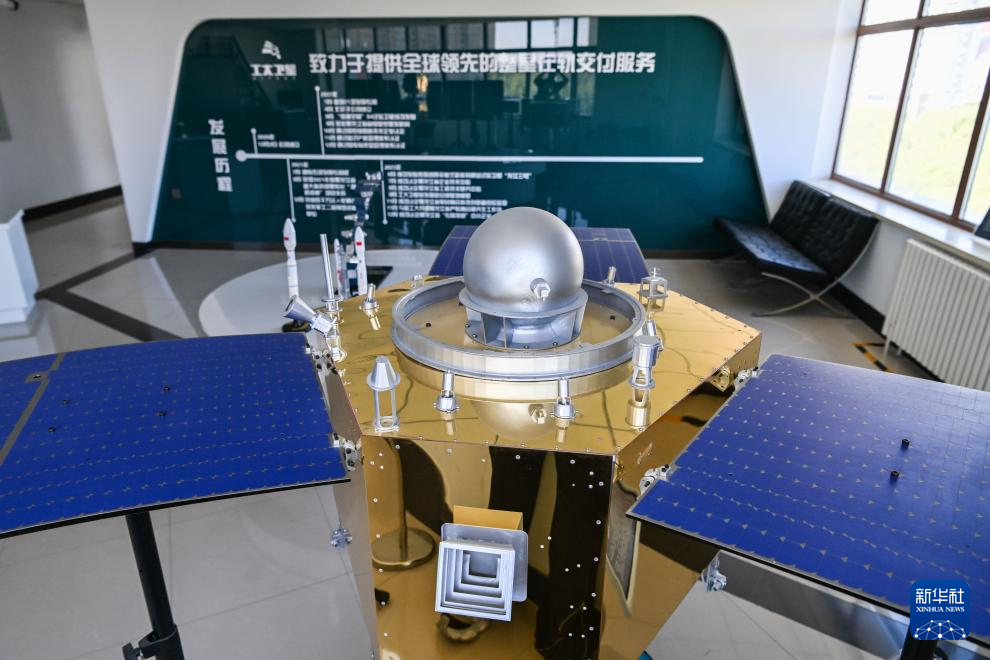

這是9月2日在工大衛星總部拍攝的衛星。新華社記者 王鬆 攝

對一家2020年12月成立的初創企業(ye) 來說,這是一張不錯的成績單。“當年抓住產(chan) 業(ye) 發展機遇,加快衛星技術成果轉化,團隊快速成長,才會(hui) 有今天。”曲成剛這樣感慨。

科研資源豐(feng) 富是東(dong) 北的優(you) 勢。但科研成果轉化長期麵臨(lin) 缺政策、缺激勵等難題,打通成果轉化“最後一公裏”的需求迫切。

新時代的中國,創新驅動發展戰略深入實施,一個(ge) 又一個(ge) 旨在激發科研人員創業(ye) 創新活力的舉(ju) 措落地,釋放出產(chan) 學研用深度融合的曆史機遇。

“在這種背景下,哈工大秉承‘科技成果隻有轉化才能實現創新價(jia) 值、不轉化是最大損失’的理念,著力發揮科技成果富集優(you) 勢,向‘可落地’轉化。” 哈工大資產(chan) 經營有限公司黨(dang) 委書(shu) 記、董事長孫垠說。

2020年底,哈爾濱工業(ye) 大學出台促進科技成果轉化管理辦法,進一步完善了收益獎勵機製等,有效激發了科研人員開展成果轉化的內(nei) 生動力。同時,學校整合資源為(wei) 企業(ye) 高質量發展全方位賦能,持續提供智力支持和人才保障;匯聚校友力量,幫助企業(ye) 拓寬產(chan) 業(ye) 資源和融資渠道。

“心裏托底了!”

這是9月2日在工大衛星總部拍攝的衛星。新華社記者 王鬆 攝

這一年,在校期間曾參與(yu) 衛星研製的曲成剛擔任了工大衛星總經理。工大衛星以哈工大衛星技術研究所團隊為(wei) 核心,通過校企合作提供衛星研製全過程解決(jue) 方案。

科技征途有如登山,越高越陡,越久越難。

國內(nei) 商業(ye) 衛星應用領域的市場空間較大、機會(hui) 更多,吸引了很多資源進入;相對而言,衛星設計和衛星製造不夠熱門,而且技術門檻更高。在企業(ye) 起步、快速發展的關(guan) 鍵當口,該如何抉擇。

繼承哈工大衛星技術團隊近30年的理論積澱、創新思維和型號工程經驗,工大衛星堅定不移選擇小衛星研製這一賽道,一是產(chan) 業(ye) 發展上遊率先受益,二是通過持續創新,突破傳(chuan) 統衛星製造技術和路徑,更加適應下遊應用的需求。

“我們(men) 以‘研值’論英雄,要把科技創新的長板鍛得更長。”曲成剛說,以去年為(wei) 例,公司研發支出占比15%,技術人員占比超過了70%。

創新之路,並非一帆風順。

這是9月2日拍攝的工大衛星產(chan) 業(ye) 基地(無人機照片)。新華社記者 王鬆 攝

工大衛星分係統主任設計師劉海濤印象最深的,是2023年6月“龍江三號”發射升空,這是我國首顆平板式新體(ti) 製通信試驗衛星。

“任務難、周期短、新人多,在測試環節不斷發生問題,僅(jin) 測控分係統就發現數十個(ge) 異常。”劉海濤說。

挑戰前所未有。如果輸了這場硬仗,不隻是經濟損失,更會(hui) 損害公司品牌形象,根本沒有“退縮”這個(ge) 選項。

“特別焦慮,但必須振作。”劉海濤說,一遍遍嚐試,一次次破題,為(wei) 保障研製進度,團隊成員幾個(ge) 月日夜值守,甚至直接住在廠房。

在衛星發射前夕,問題再次出現——星箭接口傳(chuan) 感器發出異常提示。團隊負責人果斷研判,決(jue) 定返廠測試:“必須穩妥可靠、萬(wan) 無一失!”

又是數月反複測試,清單上的問題被一一排除,“龍江三號”得以順利升空。“在看似山窮水盡的時候,團隊成員相互鼓勵,合力攻堅。”說起那段經曆,“90後”張冀鷂仍然眼裏有光。

今年初,商業(ye) 航天首次寫(xie) 入政府工作報告,處於(yu) 風口的衛星產(chan) 業(ye) 迎來更激烈角逐。

“企業(ye) 發展要學會(hui) 借勢,這個(ge) 勢,就是國家大力發展新質生產(chan) 力的東(dong) 風。”曲成剛描繪出企業(ye) 發展脈絡,工大衛星努力與(yu) 國家發展同頻共振——

瞄準“人無我有、人有我優(you) ”,在太空新基建領域,打造擁有更高門檻、高附加值的核心產(chan) 品。

截至目前,工大衛星已承擔10餘(yu) 個(ge) 型號、百餘(yu) 顆商業(ye) 衛星批量生產(chan) 任務。這個(ge) 後起之秀,正在開啟加速模式。

這是9月2日拍攝的工大衛星產(chan) 業(ye) 基地(無人機照片)。新華社記者 王鬆 攝

擁抱市場,惟有轉變

每周一上午9時,是工大衛星高管與(yu) 市場部門的例會(hui) 時間,專(zhuan) 題討論市場拓展問題。

“有好的科研成果,也要有敏銳的市場意識,二者相輔相成。”曲成剛說。

對高校院所出來的創業(ye) 團隊,“市場不適症”往往是一大挑戰。

“技術好,還愁沒市場?”工大衛星創業(ye) 之初,有人對此不以為(wei) 意。

但一項成果從(cong) 實驗室走向產(chan) 品和市場是長長的鏈條,對一些創業(ye) 團隊來說,熟悉的隻是其中一段。

“身體(ti) 走進了市場,就怕觀念還停留在校園模式。”曲成剛坦言,從(cong) 學者向創業(ye) 者轉型,關(guan) 鍵是把思維從(cong) 科學研究轉向商業(ye) 航天市場。

曲成剛說,過去主要考慮做什麽(me) 創新更前沿、能獲獎。步入商業(ye) 航天後,工大衛星更看中產(chan) 品的高質量、適配性、低成本和短周期。

工大衛星推出可持續迭代的柔性化衛星平台技術體(ti) 係,意味著衛星可在火箭中層層堆疊,未來可實現“一箭20星”、甚至“一箭60星”發射,極大節約了成本。

和曲成剛一樣,幾位公司主要負責人還有另一個(ge) 身份——“一線銷售員”,他們(men) 經常深入客戶進行交流和調研。

2023年乘飛機出行95個(ge) 航段,今年截至9月中旬飛行76個(ge) 航段。曲成剛點開手機軟件,調侃自己是“空中飛人”,很多旅程他都在拜訪客戶、做市場推廣。

付出總會(hui) 有收獲。通過不斷深入交流,很多客戶發現工大衛星對其市場需求頗為(wei) 了解,方案論證非常嚴(yan) 謹細致,便在新產(chan) 品設想階段,邀請工大衛星共同優(you) 化方案。由此,雙方形成了穩固的合作關(guan) 係。

這是8月20日在工大衛星產(chan) 業(ye) 基地拍攝的火箭模型。新華社記者 王鬆 攝

工大衛星組建專(zhuan) 業(ye) 市場團隊,完善市場分析反饋機製,聚焦客戶需求導向,不斷完善研發方向。

針對分米(厘米)級導航定位,工大衛星S4試驗衛星進一步拓展市場;針對衛星互聯網建設,“龍江三號”引領行業(ye) 技術發展……目前,工大衛星自主研發50多項核心專(zhuan) 利,大部分實現了轉化,在微小衛星細分市場走在前列。

在市場浪潮中搏擊,必須改變的既有意識觀念,也有體(ti) 製機製。引才用人,就是其中重要一環。

“讓年輕人擔任總設計師,這在以前不敢想。”工大衛星總設計師、“90後”夏開心說,這樣的發展氛圍讓他願意為(wei) 之一試。

夏開心2016年從(cong) 哈工大航天學院飛行器設計專(zhuan) 業(ye) 碩士畢業(ye) ,曾到北京一家航天院所工作。2023年5月,他選擇入職工大衛星,接受一份新的挑戰。

細化人才評估標準,更突出技能水平、創新能力、團隊合作等指標。去年工大衛星實施了人才能力等級評價(jia) 新機製,薪酬分配向實際業(ye) 績突出的人員傾(qing) 斜。

工大衛星寫(xie) 字間,窗外霓虹閃現,屋內(nei) 清脆的“噠噠噠”聲不時響起,三三兩(liang) 兩(liang) 的年輕人還在敲擊著鍵盤。

“手裏的活多了,但心裏越來越踏實,幹勁更足了。”夏開心說。

給人才以舞台,追求人盡其才、人盡其用。從(cong) 初創團隊僅(jin) 幾人到如今200多人,工大衛星形成完整的衛星設計團隊和工程技術隊伍,市場競爭(zheng) 力持續增強。

保持清醒,專(zhuan) 注深耕

9月24日,山東(dong) 海陽東(dong) 方航天港,公司研製的全球首顆醫學遙感科學實驗衛星珞珈四號01星成功發射。

9月25日,酒泉衛星發射中心,公司研製的首個(ge) 型號SAR衛星——中科衛星01星、02星成功發射。

2天內(nei) ,工大衛星連續發射3顆衛星,繼續刷新著公司的紀錄。

仰望星空,更要腳踏實地。

過去三年多時間裏,工大衛星的發展勢頭讓人刮目相看,但公司決(jue) 策團隊保持著清醒。

“規格嚴(yan) 格,功夫到家”,這是哈工大的校訓。經受這樣的精神洗禮,工大衛星自成立起就堅持以技術驅動,每一步都穩紮穩打、踏踏實實。

成立初期,工大衛星也麵臨(lin) 著一些多元化發展和快速擴張的機會(hui) 。雖有過考慮,但最後還是守住了初心。

“追求卓越、造好衛星”,這是工大衛星的企業(ye) 文化。在曲成剛看來,工大衛星的優(you) 勢就是製造衛星,當務之急是打牢基礎,埋頭做好自己認定的事情。

戴上頭套、穿上白色大褂、消除靜電,走進工大衛星研發中心,寫(xie) 著“精益研發、透明協同、穩妥可靠、細致務實”的紅色條幅十分醒目,絕大部分型號的衛星都在這裏完成總裝、測試和出廠。

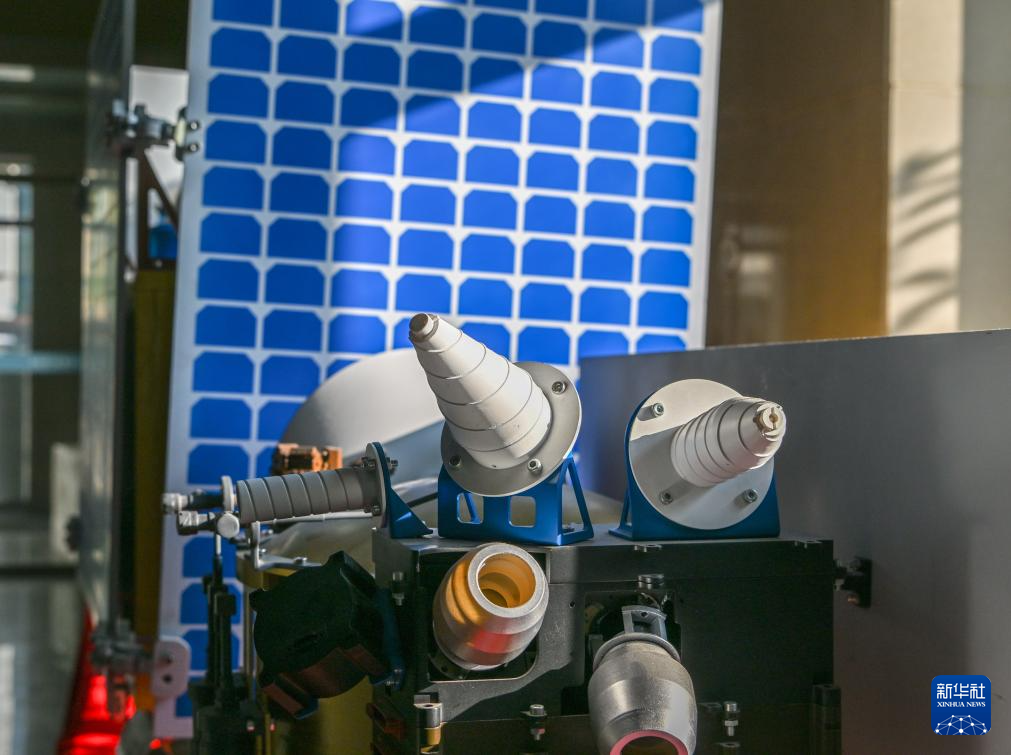

這是8月20日在工大衛星產(chan) 業(ye) 基地拍攝的衛星產(chan) 品。新華社記者 王鬆 攝

照片牆前,曲成剛停下腳步,手指處,是今年3月成功發射的“天都二號”探月衛星。這顆星,推動了低成本小衛星技術在深空探測領域的加快應用。

“整星重量僅(jin) 15千克,直接進入近地點高度200公裏、遠地點高度42萬(wan) 公裏的地月轉移軌道,麵對零下200多攝氏度的深冷空間。”他說。

“匯集資源,全力把小衛星做好。”在曲成剛看來,把“小”做到極致,也是一種做“大”。細細揣摩,正是這份咬定青山不放鬆的專(zhuan) 注和定力,讓工大衛星不斷鞏固競爭(zheng) 優(you) 勢、獲得行業(ye) 認可。

企業(ye) 深耕領域,政府的“陪跑”也很關(guan) 鍵。

在哈爾濱新區的幫助下,工大衛星參加了全省“揭榜掛帥”,獲得成果轉化落地項目資金1200萬(wan) 元,新區再配比資金240萬(wan) 元;

新區以工大衛星作為(wei) 鏈主企業(ye) ,集中招引上下遊企業(ye) 落戶,增強衛星產(chan) 業(ye) 鏈的黏性和韌度;

……

“企業(ye) 發展是漫漫長路,未來工大衛星還要麵臨(lin) 很多考驗,還需要更多的知識、經驗沉澱。”曲成剛說。

道固遠,篤行可至。

耐心做好一個(ge) 品牌、進而打造“金字招牌”;努力在從(cong) 業(ye) 領域做到極致;瞄準“百年企業(ye) ”築基……這是工大衛星的奮鬥目標,相信也是中國更多企業(ye) 的成長願景。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。