今年,是新中國成立75周年,也是中國第一顆原子彈爆炸成功60周年。

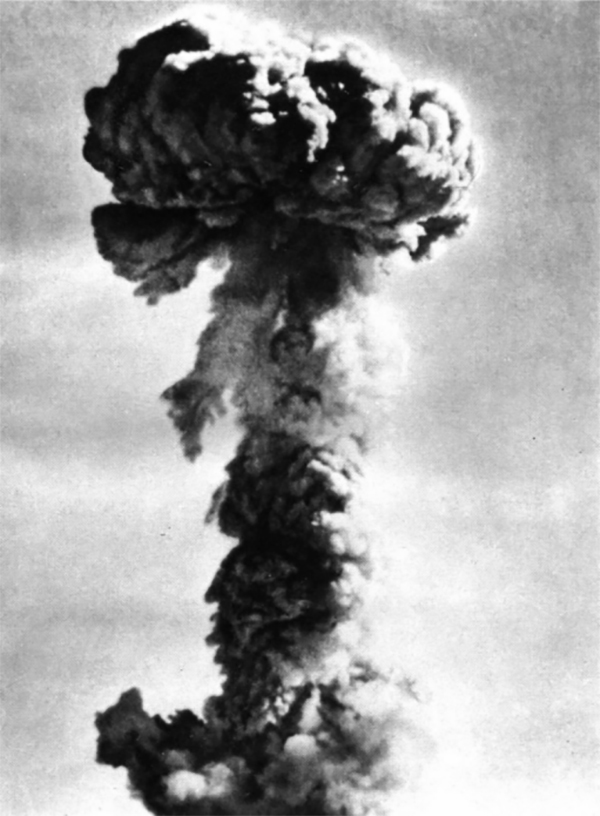

“東(dong) 風起舞,壯誌千軍(jun) 鼓。苦鬥百年今複主,矢誌英雄伏虎。”1964年10月16日15時,新疆羅布泊戈壁灘上空,伴隨著騰空而起的蘑菇雲(yun) 和驚天動地的巨響,中國第一顆原子彈爆炸成功,首次核試驗總指揮張愛萍將軍(jun) 豪邁抒懷。這一“東(dong) 方巨響”,有力打破了超級大國的核壟斷和核訛詐,使新生的中華人民共和國巍然屹立於(yu) 世界東(dong) 方,中華民族的腰杆挺得更直了。

60年後,我們(men) 再回眸那個(ge) 畫麵,深感這聲巨響猶如東(dong) 方“睡獅”的怒吼,以瞬間鑄就了輝煌。新中國成立以來,中國核事業(ye) 從(cong) 無到有、持續發展,形成了完備的核工業(ye) 體(ti) 係,為(wei) 保障能源安全、保護生態環境、提高人民生活水平、促進經濟高質量發展作出了重要貢獻,走出一條中國特色核安全之路,共同鑄就了偉(wei) 大的“兩(liang) 彈一星”精神,為(wei) 中華民族迎來從(cong) 站起來、富起來到強起來的偉(wei) 大飛躍,為(wei) 維護世界和平、促進共同發展發揮了重要作用。

1964年10月16日15時,中國自行製造的第一顆原子彈在新疆羅布泊爆炸成功。這次試驗向世界莊嚴(yan) 宣告:中國人民依靠自己的力量,掌握了原子彈技術。同時,中國政府鄭重宣布,中國在任何時候、任何情況下,都不會(hui) 首先使用核武器。圖為(wei) 我國第一顆原子彈爆炸成功的場景。中國核工業(ye) 集團有限公司供圖

1949年10月1日,新中國成立,中國人民站起來了,但也麵臨(lin) 著嚴(yan) 峻的形勢。一方麵,人民政權接收的是舊中國遺留下來的爛攤子,經濟和科學技術十分落後,百廢待興(xing) 。另一方麵,國外敵對勢力不甘心其侵略政策在中國徹底失敗,他們(men) 除了在經濟技術上對新中國全麵封鎖外,還在軍(jun) 事上嚴(yan) 重威脅新中國安全。有的好戰分子甚至叫囂要對中國發動核戰爭(zheng) ,進行核恐嚇。中國人民不畏強暴,敢於(yu) 鬥爭(zheng) ,敢於(yu) 勝利,同時更深深懂得,要反對核戰爭(zheng) ,粉碎核訛詐,保衛祖國安全,維護世界和平,就一定要有強大的國防。

毛澤東(dong) 、周恩來等老一輩無產(chan) 階級革命家高瞻遠矚、審時度勢,從(cong) 世界已進入原子能時代的背景要求出發,從(cong) 戰略全局的需要考慮,明確指出:要奮起直追,掌握原子能。毛澤東(dong) 同誌說:“在今天的世界上,我們(men) 要不受人家欺負,就不能沒有這個(ge) 東(dong) 西。”還作出了“原子彈要有,氫彈也要快”和“核潛艇,一萬(wan) 年也要搞出來”等重要指示。周恩來同誌全麵具體(ti) 領導了中國核工業(ye) 的創建和發展。

一塊決(jue) 定命運的石頭,開啟了一個(ge) 時代。“今天,我們(men) 這些人當小學生,就原子能有關(guan) 問題,請你們(men) 來上課。”1955年1月15日,毛澤東(dong) 同誌在中南海主持召開中共中央書(shu) 記處擴大會(hui) 議時說。接著,毛澤東(dong) 、周恩來等中央領導傳(chuan) 看了采自廣西的鈾礦石標本,聽取了我國鈾礦地質的有關(guan) 情況。錢三強用蓋革計數器做了演示,計數器一靠近鈾礦石就發出“嘎嘎”的響聲,表示收到了由石頭發出的射線。就在這一天,黨(dang) 中央作出中國要發展原子能事業(ye) 的戰略決(jue) 策,標誌著中國核工業(ye) 建設的開始。

為(wei) 了新中國的核事業(ye) ,一大批留學愛國人士放棄國外優(you) 越條件,義(yi) 無反顧回到祖國。中國的“居裏夫婦”錢三強、何澤慧於(yu) 新中國成立前夕回到祖國的懷抱。錢三強為(wei) 核聚才,他領導的中國科學院原子能所有“滿門忠烈”之譽。1950年8月,鄧稼先在美國獲得博士學位僅(jin) 僅(jin) 9天,便懷揣著一腔報國熱情,謝絕恩師和同學好友的挽留,回到祖國。同年,年僅(jin) 26歲的青年科學家朱光亞(ya) 輾轉香港回國。回國前夕,他與(yu) 50餘(yu) 名留美同學聯名發出了激情澎湃的《給留美同學的一封公開信》,召喚華夏遊子回國圓夢。彭桓武在英國留學10年獲得兩(liang) 個(ge) 博士學位,有人問他為(wei) 什麽(me) 回國,他說:“回國不需要理由,不回國才需要理由。”

幹驚天動地事,做隱姓埋名人。1959年,剛剛起步的核武器研製事業(ye) 走上自力更生的道路。當時,正在蘇聯杜布那聯合原子核研究所工作的周光召致信二機部負責人表示:“作為(wei) 新中國培養(yang) 的科學家,我願意放棄自己搞了多年的基礎理論研究工作,改行從(cong) 事國家急需的工作,我們(men) 隨時聽從(cong) 祖國的召喚。”回國後他開始了長達19年的“秘密工作”。1961年4月,當從(cong) 蘇聯奉調回國的王淦昌聽到“因涉及國家安危,必須嚴(yan) 格保密。隱姓埋名,斷絕一切海外關(guan) 係,你要有心理準備”時,他毫不猶豫地表示:“我願以身許國!”從(cong) 此,王淦昌改名“王京”,在國際物理學界消失了17年,以自己的實際行動履行了“以身許國”的誓言。王承書(shu) 在曆盡艱難回國後,三次被問到能否開辟熱核聚變這一陌生領域、能否轉行從(cong) 事高濃縮鈾研製、能否為(wei) 國家的核事業(ye) 隱姓埋名一輩子時,她三次回答“我願意”,從(cong) 此一生踐行。1961年,於(yu) 敏被通知參加氫彈研究,從(cong) 此踏上秘密曆程。2015年,89歲的於(yu) 敏在輪椅上,從(cong) 習(xi) 近平總書(shu) 記手中接過2014年度國家最高科學技術獎的證書(shu) 。此時此刻,距離他隱姓埋名的歲月已經過去了半個(ge) 多世紀。“一個(ge) 人的名字,早晚是要消失的……能把自己微薄的力量融進強國的事業(ye) 之中,也就足以欣慰了”,於(yu) 敏的這句話道出了中國核工業(ye) 人熱愛祖國、無私奉獻的心聲。

“兩(liang) 彈一星”事業(ye) 如磁石般吸引著中國科技工作者。核事業(ye) 初建,開展科研工作的條件是極其困難的。國內(nei) 沒有現成的儀(yi) 器設備和相應的工業(ye) 基礎,西方國家又對我國實行封鎖禁運。鄧稼先率領理論部在一無權威資料、二無實踐經驗的條件下,開展了大量運算。他們(men) 用手搖和電動計算機、算盤和鋼筆,含辛茹苦、夜以繼日地把原子彈的設計輪廓勾勒出來了。正如錢三強所說:“曾經以為(wei) 是艱難困苦的關(guan) 頭,卻成了中國人幹得最歡、最帶勁、最舒坦的黃金時代。”為(wei) 了這項科學計劃的實現,中國核工業(ye) 人和全國人民在極其艱難的條件下,一直勇毅前行,即使在技術封鎖、三年困難時期、饑饉襲擾的情況下,始終堅持艱苦奮鬥、自力更生的方針,勒緊褲腰帶也要把原子彈搞上去。因此,中國第一顆原子彈還有個(ge) 更為(wei) 形象的名字——爭(zheng) 氣彈。

在那遙遠的地方,青海金銀灘,美麗(li) 的名字背後,是3200多米的海拔、年平均0.4攝氏度的氣溫和高寒缺氧的環境。這裏是當時被選中的西北核武器研製基地。施工現場指揮部總指揮李覺將軍(jun) 和他的戰友們(men) ,在這裏率領千軍(jun) 萬(wan) 馬進行了一場沒有硝煙的戰鬥。他們(men) 到金銀灘後第一件事就是選了一片背風向陽的草地,割去一人高的牧草,支起三頂帳篷。他們(men) 支起的不隻是帳篷,更是中國原子城的雛形與(yu) 未來,是中國核事業(ye) 的光榮與(yu) 夢想。來自五湖四海默默奉獻的眾(zhong) 多普通建設者,懷著舍家為(wei) 國的共同心願,櫛風沐雨,無怨無悔,用智慧、汗水乃至生命,聚合成一個(ge) 巨大的“反應堆”,散發出前所未有的能量,照亮了曆史的天空。

那是一個(ge) 創造奇跡的時代,所有的人都把個(ge) 人的理想與(yu) 祖國的命運緊緊聯係在一起,把個(ge) 人的誌向與(yu) 民族的振興(xing) 緊緊聯係在一起,最終讓世界重新認識了中國,也讓世界聽到了中國聲音:1964年10月16日,我國第一顆原子彈爆炸成功;1966年10月27日,我國第一顆裝有核彈頭的地地導彈飛行爆炸成功;1967年6月17日,我國第一顆氫彈空爆試驗成功;1970年4月24日,我國第一顆人造衛星發射成功。“兩(liang) 彈”之後,中國核工業(ye) 人又把目光對準了核潛艇。我國第一任核潛艇總設計師、革命先烈彭湃之子彭士祿率領團隊,沒有用一顆外國螺絲(si) 釘,設計製造了中國第一艘核潛艇。1974年8月1日,中國第一艘核潛艇“長征一號”編入海軍(jun) 戰鬥序列。中國走出了一條不同於(yu) 美國、蘇聯的尖端科技發展新路子,在被封鎖的條件下自主研發了“兩(liang) 彈一星”,解決(jue) 了國民經濟中若幹重大科技問題,使我國尖端科技在簡陋條件下以較短時間取得舉(ju) 世矚目的成就。

偉(wei) 大的事業(ye) 鑄就了偉(wei) 大的“兩(liang) 彈一星”精神。張愛萍將軍(jun) 深有感觸地說,“原子彈不是武器,它是一種精神,是中華民族自強不息的精神”。20世紀80年代,鄧小平同誌意味深長地說:“如果六十年代以來中國沒有原子彈、氫彈,沒有發射衛星,中國就不能叫有重要影響的大國,就沒有現在這樣的國際地位。這些東(dong) 西反映一個(ge) 民族的能力,也是一個(ge) 民族、一個(ge) 國家興(xing) 旺發達的標誌。”

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。