天色灰蒙,時有落雨。執行中國第41次南極考察任務的“雪龍2”號航行在一望無際的波濤之上。

白天,從(cong) 駕駛台左右兩(liang) 側(ce) 的玻璃望出去,遠處海平麵升起又落下;甲板上的積水一來一回規律晃動,顯示船體(ti) 搖晃角度的傾(qing) 斜儀(yi) 指針左右搖擺。

夜裏,湧浪翻騰,駕駛員雙腿半蹲降低重心,緊握把手操縱儀(yi) 器。隊員們(men) 走在路上像跳舞,進兩(liang) 步偶爾退三步;躺在床上如烙餅,時不時翻來滾去……

場麵之所以如此富有動感和節奏,是因為(wei) “雪龍2”號前幾日正在經曆此行一大嚴(yan) 峻挑戰——穿越“咆哮”西風帶。

執行中國第41次南極考察任務的“雪龍”號和“雪龍2”號於(yu) 北京時間2024年11月19日開始穿越“咆哮”西風帶。這是“雪龍2”號即將穿越“咆哮”西風帶(無人機照片)。新華社發(陳棟彬 攝)

南半球西風帶位於(yu) 南緯40度至60度之間,是“雪龍兄弟”奔赴南極的必經之路。受頻繁的氣旋活動影響,這裏終年盛行6至7級的西向風和4至5米高的湧浪,行船危險係數較高,所以有“咆哮”西風帶之稱。

打個(ge) 比方,一個(ge) 接一個(ge) 的氣旋就像不遵守交通規則的快車,威力大,速度快,卷著風浪自西向東(dong) 呼嘯而過。想安全“過馬路”,就必須瞅準時機,製定合理路線,盡量在風浪較小的“車輛間隙”快速穿過。

加速衝(chong) 、減速等、轉航向,“過馬路”的每個(ge) 操作都離不開靈敏的操作係統和穩定的電力供應。西風帶海況惡劣,萬(wan) 一停電,船不走了咋辦?

為(wei) 應對這種極端情況,輪機部一方麵早早展開了全船失電演習(xi) ,所有成員各司其職,模擬停電情況下的檢修流程,排查故障所在,以最快速度恢複供電;另一方麵加強日常安全巡視,檢查主推進裝置吊艙、排查4台主發電柴油機隱患、清洗燃油係統和滑油係統的濾器,確保船舶正常運行。

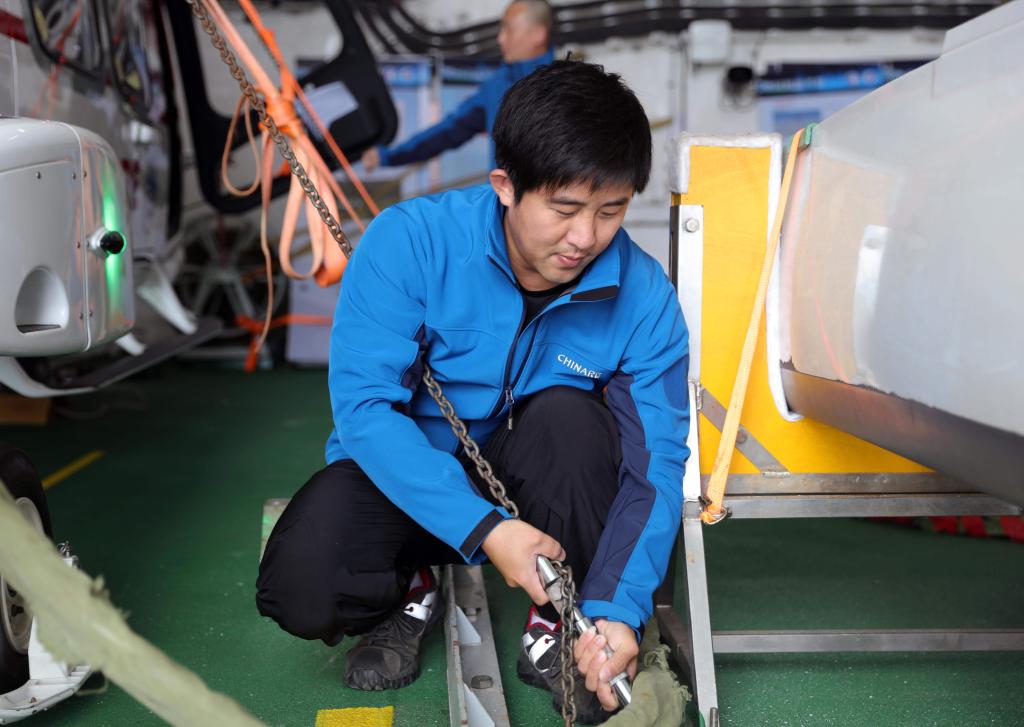

執行中國第41次南極考察任務的“雪龍”號和“雪龍2”號於(yu) 北京時間2024年11月19日開始穿越“咆哮”西風帶。這是“雪龍2”號直升機機組成員畢淩峰在擰緊直升機固定件。新華社記者黃韜銘攝

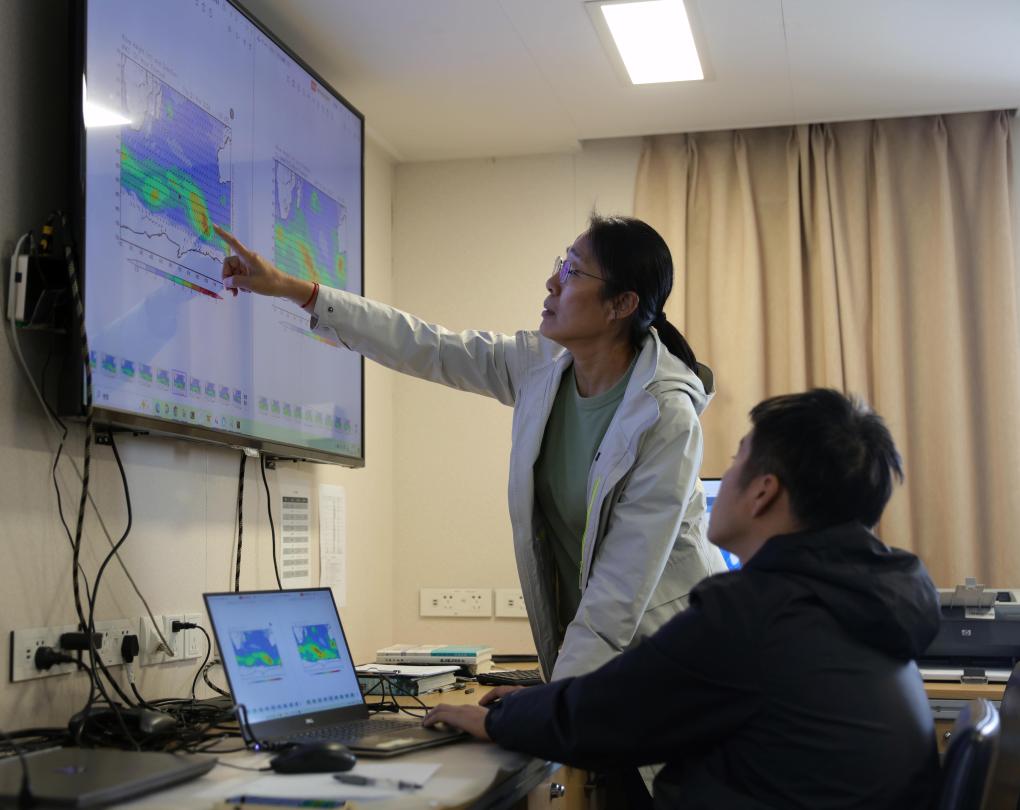

要在“氣旋快車”間“閃轉騰挪”,得先知道它們(men) 大概怎麽(me) 開,開多快。氣象預報資料起到的就是這個(ge) 作用。好幾次深夜,隨船氣象員、來自國家海洋環境預報中心的徐曉武和劉素芳還守在駕駛室。

早在幾天前,他們(men) 倆(lia) 就已忙碌起來,接收最新數據、正點觀測氣象、研判天氣形勢、與(yu) 後方保障團隊溝通,根據預報信息中顯示的幾個(ge) 氣旋大致的行進路線和風浪強度,提出相應的航線建議。

“早期隻能靠氣象傳(chuan) 真機接收粗略資料、手繪天氣圖,精細化程度不高。”徐曉武說,現在自主研發的船載氣象導航軟件已經能實現風浪動態推演、定點精細預報,時效有7至10天左右。

執行中國第41次南極考察任務的“雪龍”號和“雪龍2”號於(yu) 北京時間2024年11月19日開始穿越“咆哮”西風帶。這是“雪龍2”號隨船氣象保障員劉素芳(左)在研判天氣情況,規劃航行路線。新華社記者黃韜銘攝

綜合考慮風速風向、湧浪大小等多種因素,考察隊製定了最優(you) 穿越策略。“整體(ti) 來看,這次穿越相對平穩。”“雪龍2”號船長肖誌民說,科考船在前一個(ge) 氣旋影響減弱後和下一個(ge) 氣旋影響到來前加速通過,最大程度避免了顛簸。

“船身晃動的幅度比預想要小,暈船的人不多,大家胃口都挺好。”“雪龍2”號廚師長秦冬雷說,有一天,吃飯的隊伍都排到食堂外麵了。

緯度漸高,海況趨穩,天也放晴了。“駕駛台左舷發現冰山!”在南緯58度16分附近,隊員們(men) 用肉眼看到了從(cong) 南極漂流而來的第一座冰山,之後是第二座、第三座……

這些雪白冰山,就像一份見麵禮,仿佛那塊冰封雪裹的神奇大陸,正向通過“咆哮”西風帶考驗的勇士們(men) 招手——南極,已經不遠了。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。