孟夏之日,千泉之城濟南,萬(wan) 物並秀。

山東(dong) 大學中心校區,一幢幢教學樓與(yu) 高大挺拔的法國梧桐錯落其間。《文史哲》編輯部所在的知新樓,就矗立在這片鬱鬱蔥蔥之中。

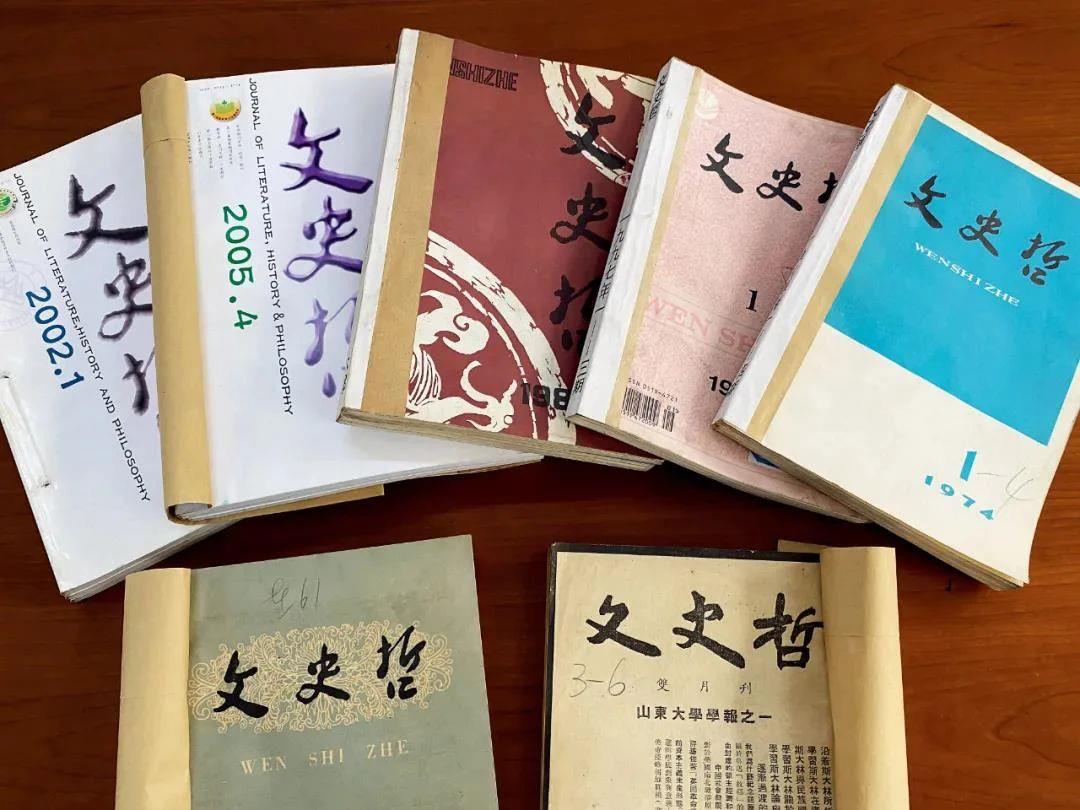

《文史哲》雜誌是新中國成立後創刊的首家高校文科學報,也是我國目前刊齡最長的綜合性人文社科學術期刊。2021年5月,習(xi) 近平總書(shu) 記給編輯部全體(ti) 編輯人員回信,對做好哲學社會(hui) 科學工作提出要求——

“增強做中國人的骨氣和底氣,讓世界更好認識中國、了解中國,需要深入理解中華文明,從(cong) 曆史和現實、理論和實踐相結合的角度深入闡釋如何更好堅持中國道路、弘揚中國精神、凝聚中國力量。”

不同年代出版的《文史哲》雜誌

當年正值《文史哲》創刊70周年,時任編輯部主編王學典與(yu) 編輯們(men) 一起給習(xi) 近平總書(shu) 記寫(xie) 了一封信。“主要是向總書(shu) 記匯報《文史哲》的創辦背景、承擔的使命,以及我們(men) 要引領學術潮流、發揮好期刊作用,在學界引導大家繼續推進馬克思主義(yi) 中國化。”王學典回憶寫(xie) 信的初衷。

回顧《文史哲》走過的路,王學典如數家珍:“新中國成立初期,學術刊物屈指可數。新研究方向的開辟、新學術成果的交流、新學術人才的培養(yang) ,都亟待高水平學術雜誌的支撐。1951年5月,《文史哲》應運而生。”

《文史哲》雜誌創刊號

《文史哲》有過許多“高光時刻”,一批又一批思想論戰曾在這裏展開,但一個(ge) 堅守始終沒有變——用馬克思主義(yi) 的觀點來研究中文、曆史和哲學。

“《文史哲》為(wei) 新中國學術如何做、馬克思主義(yi) 學術如何搞,提供了一個(ge) 示範。這些我們(men) 都向總書(shu) 記作了匯報。”王學典說。

不久,他們(men) 收到了習(xi) 近平總書(shu) 記的回信。在回信中,總書(shu) 記說:“高品質的學術期刊就是要堅守初心、引領創新,展示高水平研究成果,支持優(you) 秀學術人才成長,促進中外學術交流。希望你們(men) 再接再厲,把刊物辦得更好。”這讓編輯部堅定了信心和方向。

三年來,《文史哲》開設了“中國文明起源與(yu) 變遷”專(zhuan) 欄,積極回應學界乃至社會(hui) 各界對中華文明起源相關(guan) 問題的關(guan) 切,展現源遠流長的中華文明;《文史哲》國際版從(cong) 之前的每年兩(liang) 期增加到每年四期,精心調製出的“國際化口味”讓越來越多的海外讀者更加了解中國,持續促進中外學術交流。

《文史哲》國際版討論選題。

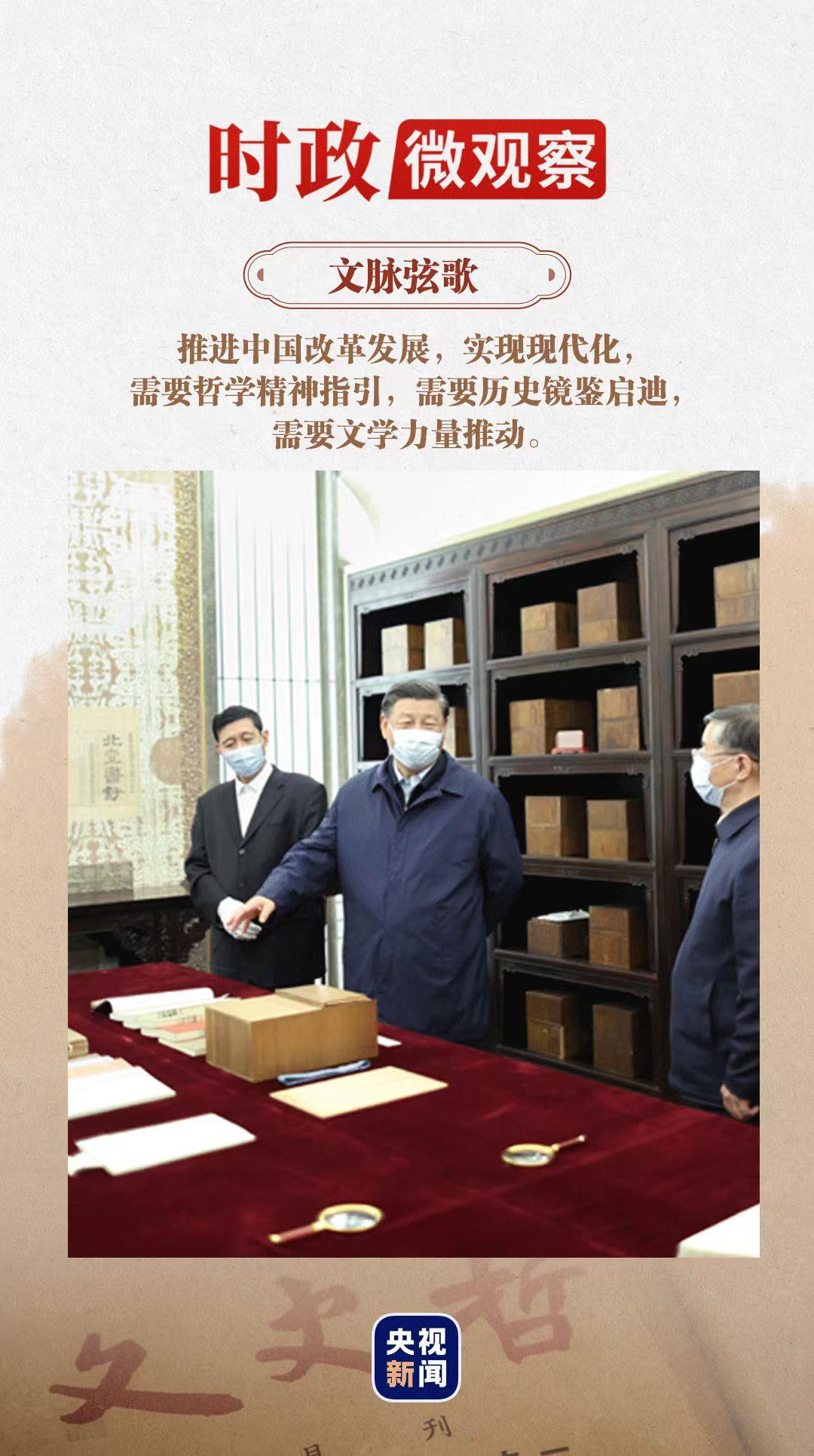

“ 推進中國改革發展,實現現代化,需要哲學精神指引,需要曆史鏡鑒啟迪,需要文學力量推動。”10年前,習(xi) 近平總書(shu) 記在北京大學考察時明確指出,“文史哲研究要關(guan) 注人們(men) 的精神世界,關(guan) 注社會(hui) 現實問題,積極回應社會(hui) 關(guan) 切,幫助人們(men) 更好認識自己、認識世界,確立不斷前進的方向和信心。”

2019年1月2日,習(xi) 近平總書(shu) 記致信祝賀中國社會(hui) 科學院中國曆史研究院成立時強調:“新時代堅持和發展中國特色社會(hui) 主義(yi) ,更加需要係統研究中國曆史和文化,更加需要深刻把握人類發展曆史規律,在對曆史的深入思考中汲取智慧、走向未來。”

2023年6月2日,習(xi) 近平總書(shu) 記在文化傳(chuan) 承發展座談會(hui) 上指出:“在五千多年中華文明深厚基礎上開辟和發展中國特色社會(hui) 主義(yi) ,把馬克思主義(yi) 基本原理同中國具體(ti) 實際、同中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化相結合是必由之路。這是我們(men) 在探索中國特色社會(hui) 主義(yi) 道路中得出的規律性認識。”

2023年6月2日,習(xi) 近平總書(shu) 記在中國曆史研究院考察。

我們(men) 念誦著經史子集,已走過數千年;我們(men) 黨(dang) 學習(xi) 著馬克思主義(yi) 經典著作,走過了百餘(yu) 年。從(cong) 民本到民主,從(cong) 九州共貫到中華民族共同體(ti) ,從(cong) 萬(wan) 物並育到人與(yu) 自然和諧共生,從(cong) 富民厚生到共同富裕……馬克思主義(yi) 以真理之光激活了中華文明的基因,中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化充實了馬克思主義(yi) 的文化生命。

而今,我們(men) 起而行之,全麵深入了解中華文明的曆史,推動中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化創造性轉化、創新性發展,擔負起新的文化使命。

“總書(shu) 記給《文史哲》編輯部的回信裏,‘創造性轉化、創新性發展’是個(ge) 核心任務。”2024年元旦剛過,杜澤遜教授成為(wei) 《文史哲》雜誌新一任主編。

“轉化、發展以後會(hui) 形成一個(ge) 什麽(me) 成果呢?那是一千年以後寫(xie) 中國文化史的時候對今天的評價(jia) 。但這個(ge) 名稱已經確定,就是‘中華民族現代文明’。”杜澤遜在接受《時政微觀察》采訪時說道。

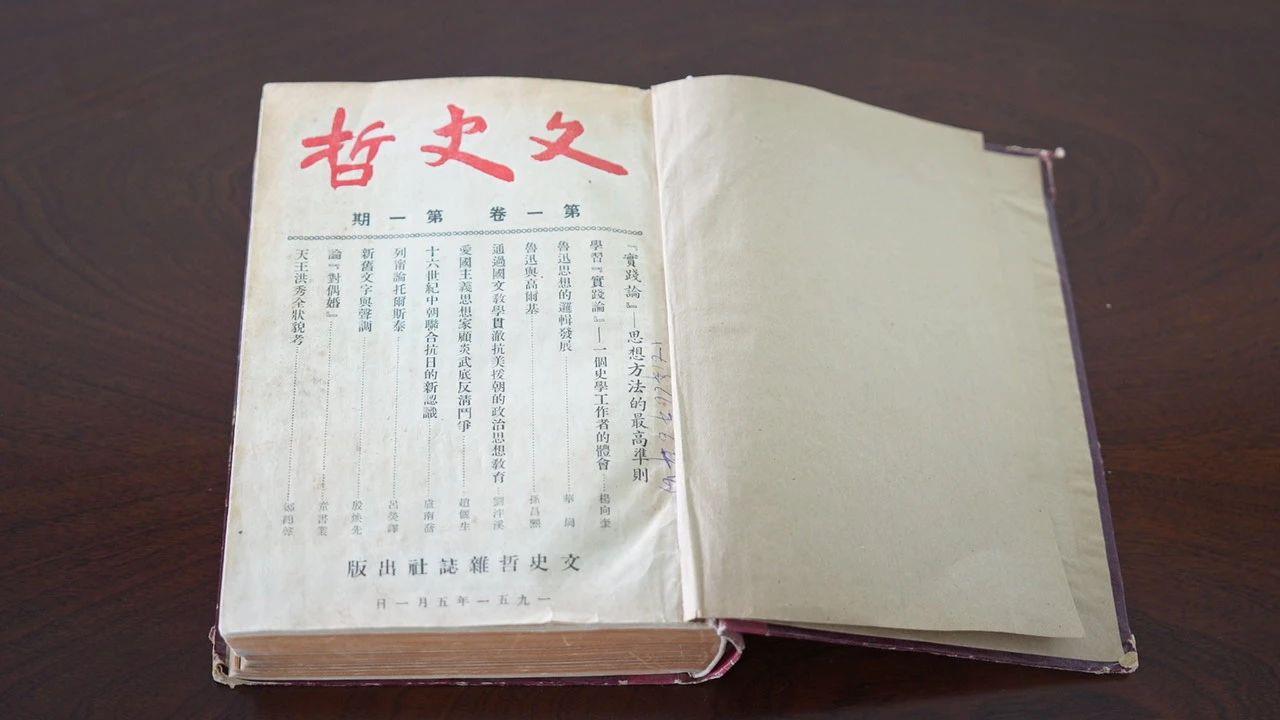

2023年6月1日,杜澤遜(左一)向在中國國家版本館考察的習(xi) 近平總書(shu) 記介紹館藏精品版本保存情況。

文化傳(chuan) 承發展座談會(hui) 召開前一天,作為(wei) 古典文獻學領域的專(zhuan) 家學者,杜澤遜為(wei) 在中國國家版本館考察的習(xi) 近平總書(shu) 記作了講解。

“我們(men) 現在存世的有多少?”蘭(lan) 台洞庫內(nei) ,總書(shu) 記詳細詢問了《永樂(le) 大典》的整理修繕情況。

“800卷,400多冊(ce) ,隻占全書(shu) 的4%。庚子事變,東(dong) 交民巷的翰林院損毀太嚴(yan) 重。很可惜!”杜澤遜答道。

“我非常關(guan) 心中華文明曆經滄桑流傳(chuan) 下來的這些典籍版本。”在考察中,總書(shu) 記叮囑,“中華民族的一些典籍在歲月侵蝕中已經失去了不少,留下來的這些瑰寶一定要千方百計嗬護好、珍惜好,把我們(men) 這個(ge) 世界上唯一沒有中斷的文明繼續傳(chuan) 承下去。”

中國國家版本館中央總館

新時代賦予我們(men) 新的文化使命,讓中華文明“亙(gen) 古亙(gen) 今”、讓中華民族“日新又新”,一幅“建設中華民族現代文明”的美好畫卷正在神州大地徐徐繪就。

《時政微觀察》近期內(nei) 容>>

文脈弦歌丨“保護好、傳(chuan) 承好這一曆史文化遺產(chan) ”

文脈弦歌丨“殷墟我向往已久”

監製丨張斌 耿誌民

製片人丨興(xing) 來 寧黎黎

執筆丨楊彩雲(yun)

記者丨劉穎超 孫川

視覺丨江雨航

審校丨張亞(ya) 楠

協作丨總台山東(dong) 總站

鳴謝丨山東(dong) 大學宣傳(chuan) 部

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。