初秋時節,歲物豐(feng) 成。中非合作論壇北京峰會(hui) 剛剛落下帷幕,習(xi) 近平總書(shu) 記就開啟了國內(nei) 考察行程。

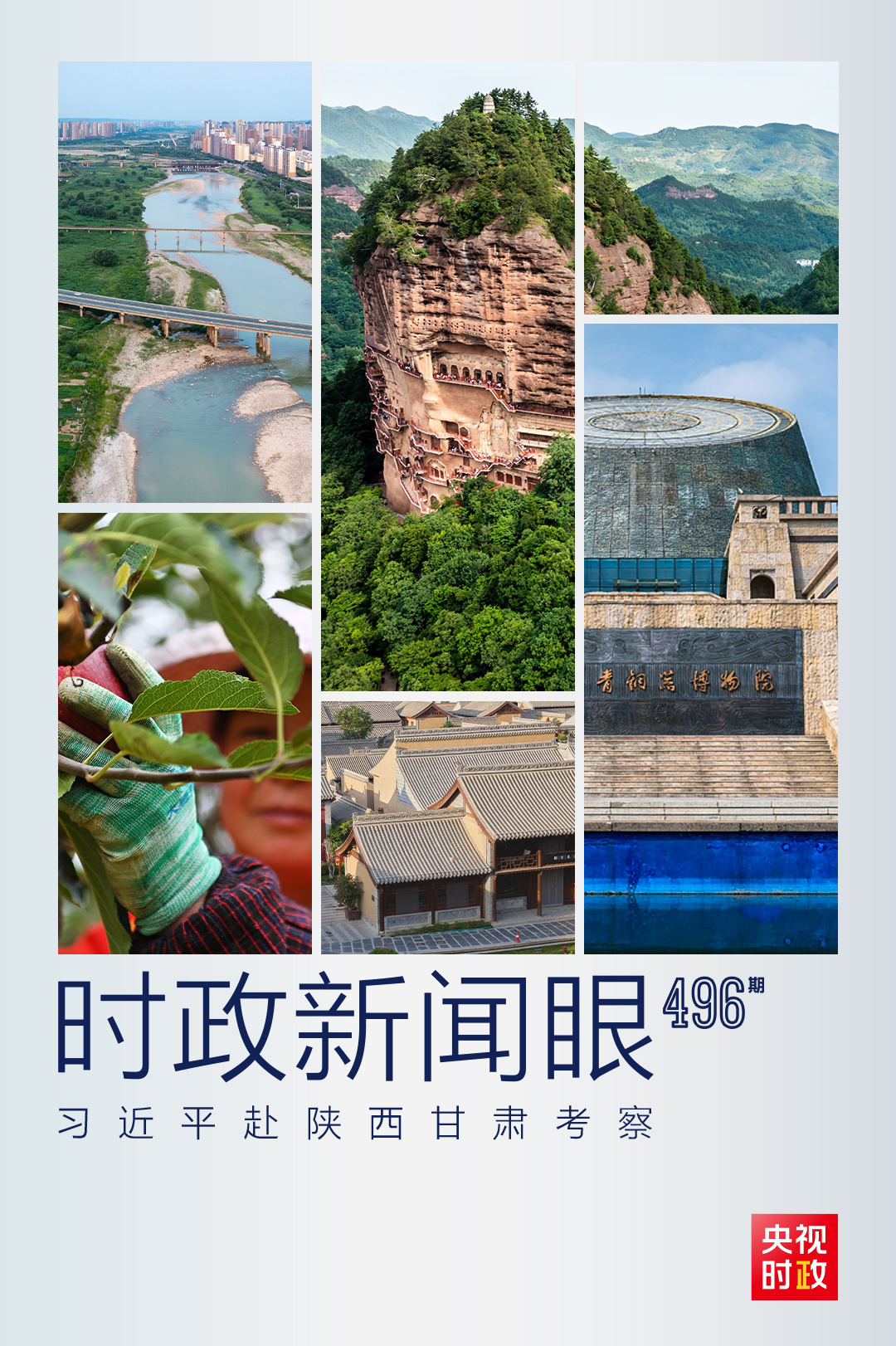

9月10日下午至11日上午,總書(shu) 記先後踏訪陝西寶雞、甘肅天水兩(liang) 地。從(cong) 博物館、文物保護單位,到生態公園、蘋果基地,總書(shu) 記重點關(guan) 注文化遺產(chan) 保護傳(chuan) 承、生態保護、特色產(chan) 業(ye) 發展等主題。

視頻:習(xi) 近平在陝西寶雞市和甘肅天水市考察

01

關(guan) 中平原的兩(liang) 顆“明珠”

習(xi) 近平總書(shu) 記此次考察的陝西寶雞市和甘肅天水市,位於(yu) 關(guan) 中平原。兩(liang) 市毗鄰交界,都是秦嶺之上、渭河之畔、底蘊深厚的曆史文化名城,堪稱關(guan) 中平原上的兩(liang) 顆“明珠”。

寶雞。(總台記者劉海濤拍攝)

寶雞,炎帝故裏。這裏是周秦王朝發祥地,孕育了《周禮》《周易》等燦爛的文化經典。寶雞曆來是戰略要地和兵家必爭(zheng) 之地,“暗度陳倉(cang) ”“五出祁山”等曆史典故發生於(yu) 此。域內(nei) 現有國家重點文物保護單位27處。

天水。(總台央視記者範凱拍攝)

天水,羲皇故裏。這裏有著8000多年的文明史和2700多年的建城史,是全國首批確定的國家曆史文化名城,伏羲文化、石窟文化、三國古戰場文化等“五大文化”構成了其獨具魅力的曆史文化資源。

總書(shu) 記此次赴西部地區考察,是在一個(ge) 重要的時間節點。

一個(ge) 多月前,黨(dang) 的二十屆三中全會(hui) 召開,科學謀劃了圍繞中國式現代化進一步全麵深化改革的總體(ti) 部署。此次考察,是三中全會(hui) 之後總書(shu) 記首次國內(nei) 考察。

慶祝新中國成立75周年,是黨(dang) 和國家政治生活中的一件大事。這次考察,正值國慶前夕。

天水。(總台記者馬淩峰拍攝)

02

中華文明的“寶庫”

習(xi) 近平總書(shu) 記在寶雞和天水考察中,有一個(ge) 共同的關(guan) 注重點,就是文化遺產(chan) 保護傳(chuan) 承。

寶雞青銅器博物院。(總台記者趙振凱拍攝)

在陝西寶雞,總書(shu) 記首先考察了寶雞青銅器博物院。這是我國第一座以青銅器命名的青銅文化專(zhuan) 題博物館。

博物院位於(yu) 寶雞市渭濱區渭河南岸石鼓山上,采用高台門闕、青銅後土的建築語言,形成“平台五鼎”的獨特建築風格。博物院以集中收藏、研究和展示商周青銅器為(wei) 主,擁有青銅器等文物48萬(wan) 餘(yu) 件。

寶雞青銅器博物院內(nei) 展陳。(總台記者崔剛拍攝)

一日經四季,寶雞看“中國”。寶雞青銅器最大的一個(ge) 特點是它的銘文字數多。

1963年出土於(yu) 陝西寶雞的西周青銅器“何尊”,內(nei) 底刻有銘文“宅茲(zi) 中國”,留下“中國”一詞的最早文字記錄。

寶雞青銅器博物院內(nei) 展陳——何尊。(總台央視記者丁欣、彭漢明拍攝)

2019年5月,亞(ya) 洲文明對話大會(hui) 開幕式前,總書(shu) 記同外方領導人一道參觀文物展,何尊就是其中9件文物珍品之一。2023年5月,中國—中亞(ya) 峰會(hui) 上,在贈送中亞(ya) 國家元首的禮品中,就有一件“何尊”。

透過“宅茲(zi) 中國”,人們(men) 不斷理解“何以中國”。

寶雞青銅器博物院內(nei) 展陳——逨盤。(總台央視記者丁欣、彭漢明拍攝)

走在天水街頭,曆史氣息撲麵而來。這裏不僅(jin) 是伏羲文化的發源地,還坐落著享譽世界的“東(dong) 方雕塑陳列館”。

在天水,總書(shu) 記先後前往伏羲廟、麥積山石窟考察。

伏羲廟。(總台央視記者郭鴻拍攝)

伏羲廟,是我國保存最為(wei) 完整、建築年代最早的祭祀伏羲氏的廟宇,現為(wei) 全國重點文物保護單位。伏羲廟整體(ti) 建築坐北朝南,包括牌坊、儀(yi) 門、先天殿、太極殿等主要建築,具有典型的中國古代宮廷式建築格局。

麥積山石窟。(總台央視記者範凱拍攝)

麥積山石窟,始建於(yu) 十六國時期的後秦,距今已有1600多年的曆史,因山形酷似西北地區農(nong) 家麥垛而得名。

石窟現存窟龕221個(ge) 、泥塑石雕造像1.06萬(wan) 餘(yu) 尊、壁畫1000多平方米。2014年,麥積山石窟作為(wei) 絲(si) 路遺產(chan) 點被列入《世界遺產(chan) 名錄》。麥積山石窟藝術研究所是麥積山石窟的保護管理機構,由敦煌研究院管理。

麥積山石窟。(總台記者馬淩峰拍攝)

總書(shu) 記對文化遺產(chan) 保護傳(chuan) 承的關(guan) 注,一以貫之。

5年前到甘肅考察時,總書(shu) 記第一站就前往敦煌莫高窟。他強調,要十分珍惜祖先留給我們(men) 的這份珍貴文化遺產(chan) ,“將這一世界文化遺產(chan) 代代相傳(chuan) ”。去年在陝西漢中考察時,總書(shu) 記也專(zhuan) 程走進漢中市博物館。

這次在寶雞、天水考察時,總書(shu) 記說,中華文明五千年,還要進一步挖掘,深入研究、闡釋它的內(nei) 涵和精神,宣傳(chuan) 好其中蘊含的偉(wei) 大智慧,從(cong) 而讓大家更加尊崇熱愛,增強對中華文明的自豪感,弘揚愛國主義(yi) 精神,把中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化一代一代傳(chuan) 下去。

03

和諧共生的“幸福園”

在陝西寶雞考察期間,總書(shu) 記來到渭河生態公園,了解當地開展渭河生態保護治理等情況。

渭河是黃河的最大支流。渭河寶雞段長200多公裏,平均寬度600米。渭河流域生態保護治理與(yu) 修複於(yu) 2000年開始實施,相繼建成3個(ge) 國家級水利風景區和國家級濕地公園、17處渭河灘區生態涵養(yang) 區。

渭河。(總台央視記者範一鳴拍攝)

渭河生態公園地處寶雞市中心,緊靠渭河北岸,2004年10月建成開放。公園融水、堤、路、園林、廣場為(wei) 一體(ti) ,打造“四時榮枯、自然野趣”的濱河生態景觀,為(wei) 市區人均提供公共綠地近2平方米。

去年7月在陝西考察時,總書(shu) 記曾專(zhuan) 程考察了地處漢江漢中城區段的天漢濕地公園。他當時強調,生態公園建設要順應自然,加強濕地生態係統的整體(ti) 性保護和係統性修複,促進生態保護同生產(chan) 生活相互融合,努力建設環境優(you) 美、綠色低碳、宜居宜遊的生態城市。

黨(dang) 的二十屆三中全會(hui) 對健全生態環境治理體(ti) 係作出重要部署。《中共中央關(guan) 於(yu) 進一步全麵深化改革 推進中國式現代化的決(jue) 定》指出,要“推動重要流域構建上下遊貫通一體(ti) 的生態環境治理體(ti) 係”。

04

鄉(xiang) 村振興(xing) 的“致富果”

麥積區南山花牛蘋果基地,是習(xi) 近平總書(shu) 記在甘肅天水的考察點之一。

麥積區南山花牛蘋果基地。(總台央視記者範凱拍攝)

花牛蘋果,是中國國家地理標誌產(chan) 品,在天水開始種植可以追溯到1925年。

天水地處高海拔區,山多川少,大部分果園位於(yu) 山地,具備土層深厚、光照充足、雨水適中、冬無嚴(yan) 寒、夏無酷暑、四季分明的獨特條件,非常有利於(yu) 果實生長、著色和糖分積累等。當地獨特的地理和氣候資源優(you) 勢,孕育了獨具特色的花牛蘋果。

麥積區南山花牛蘋果基地。(總台央視記者程铖拍攝)

花牛蘋果肉質細膩,致密鬆脆,風味獨特,香氣濃鬱,口感上佳。花牛蘋果被譽為(wei) 世界三大著名蘋果品牌之一,是中國在國際市場上第一個(ge) 獲得正式商標的蘋果品牌。

麥積區南山花牛蘋果基地,現有蘋果種植麵積15萬(wan) 畝(mu) 。去年,基地實現果品總產(chan) 量22萬(wan) 噸,帶動4萬(wan) 多人實現增收。

麥積區南山花牛蘋果基地。(總台央視記者範一鳴拍攝)

2022年10月,總書(shu) 記在陝西延安南溝村考察時,曾專(zhuan) 門看了山上的蘋果園和村裏的蘋果洗選車間。他對鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 說,大力發展蘋果種植業(ye) 可謂天時地利人和,這是最好的、最合適的產(chan) 業(ye) ,大有前途。

這次踏訪西部,總書(shu) 記再次關(guan) 注當地的“致富果”,重點了解發展特色現代山地果業(ye) 等情況。

麥積區南山花牛蘋果基地。(總台央視記者黎兵拍攝)

習(xi) 近平總書(shu) 記說,“中華文明是革故鼎新、輝光日新的文明,靜水深流與(yu) 波瀾壯闊交織。”

在重要的時間節點,總書(shu) 記考察兩(liang) 座西部名城,既尋訪曆史,又指導實踐,既關(guan) 注生態,又情牽民生,既立足西部,又放眼全國,蘊含深遠的戰略考量。

賡續曆史文脈,譜寫(xie) 當代華章,中國式現代化闊步向前。

監製丨申勇 龔雪輝

主筆丨劉瑞琳

記者丨張曉鵬 彭漢明 丁欣 程铖 範凱 郭鴻 範一鳴 黎兵 姚瑤

視覺丨陳括 張晶

編輯丨王尊

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。