編者按:2024年是習(xi) 近平總書(shu) 記提出“人民城市人民建,人民城市為(wei) 人民”重要理念5周年。5年來,各地堅持以人民為(wei) 中心的發展思想,認真踐行人民城市理念,厚植為(wei) 民情懷,廣大人民群眾(zhong) 積極參與(yu) 城市建設和治理,人與(yu) 城雙向奔赴,共建和諧美麗(li) 城市,共創幸福美好生活,譜寫(xie) 新時代人民城市建設新篇章。央廣網特聯動上海等10地黨(dang) 委網信辦策劃推出“人民城市·溫情中國”網絡主題活動,記者沿著習(xi) 近平總書(shu) 記在全國各地考察調研的足跡,走進城市深處,訪街巷看變化,帶您共同見證各地踐行人民城市理念展現的萬(wan) 千氣象。

央廣網上海11月28日消息 “我真的沒想到,我的建議能被采納,上海真在寸土寸金的市中心建了一座‘山’。”金秋時節,位於(yu) 黃浦江畔的上海世博文化公園南區正式開放,看著園內(nei) “雙子山”吸引大量遊客前來“打卡”,雙子山“金點子”提出者之一、上海市民吳正江開心地笑了。

小朋友們(men) 在上海楊浦濱江沿線玩耍、拍照 (央廣網記者 馮(feng) 麗(li) 攝)

2019年11月2日,習(xi) 近平總書(shu) 記在上海楊浦濱江考察時,首次提出“人民城市人民建,人民城市為(wei) 人民”的理念。總書(shu) 記指出,這裏原來是老工業(ye) 區,見證了上海百年工業(ye) 的發展曆程。如今,“工業(ye) 鏽帶”變成了“生活秀帶”,人民群眾(zhong) 有了更多幸福感和獲得感。人民城市人民建,人民城市為(wei) 人民。在城市建設中,一定要貫徹以人民為(wei) 中心的發展思想,合理安排生產(chan) 、生活、生態空間,努力擴大公共空間,讓老百姓有休閑、健身、娛樂(le) 的地方,讓城市成為(wei) 老百姓宜業(ye) 宜居的樂(le) 園。

城,所以盛民也;民,乃城之本也。城市不僅(jin) 要有高度,更要有溫度。在上海,“人民城市”對市民來說,是一件件具體(ti) 的“關(guan) 鍵小事”和一幕幕直觀真切的感受。

一江岸,“鏽帶”變“秀帶”

上海,依水而生、因水而興(xing) 。黃浦江、蘇州河從(cong) 城市中蜿蜒而過,黃浦江兩(liang) 岸的發展見證了城市的變遷。

“10年前,雖然楊浦濱江有市中心城區最長的濱江岸線,但楊浦的老百姓實際上是看不到江的,因為(wei) 沿江全是工業(ye) 廠房。”作為(wei) 楊浦濱江建設者,上海楊浦濱江投資開發(集團)有限公司黨(dang) 委副書(shu) 記錢亮回憶說。

20世紀90年代的上海楊浦濱江沿岸(上圖)與(yu) 如今發展對比(下圖)(央廣網發 上海市檔案館/上海市楊浦區新聞辦供圖)

上海楊浦,曾是上海灘的“電力心髒”。作為(wei) 中國近代工業(ye) 發源地之一,中國第一座現代化水廠、遠東(dong) 最大的火力發電廠等十餘(yu) 項“全國工業(ye) 之最”誕生在這裏。隨著時間推移,伴隨產(chan) 業(ye) 轉型升級,空置土地和廢舊廠房成為(wei) 市民親(qin) 水的障礙,也與(yu) 上海城市突飛猛進的發展形成鮮明反差。

從(cong) “聞江不見江”的“工業(ye) 鏽帶”,到“近水更親(qin) 水”的“生活秀帶”,近年來,上海把最好的資源留給人民,用最優(you) 的供給服務人民,經過係統治理,楊浦濱江發生了“蝶變”。

自2013年起,錢亮就工作在楊浦濱江開發建設、管理運營的第一線,從(cong) 最初售出土地,無數次走訪區域內(nei) 的數十家土地使用權人,奠定“還江於(yu) 民”的社會(hui) 共識基礎;再到後來濱江公共空間管理,聽取“如何讓市民、遊客愛上濱江”的意見建議……錢亮說:“能有幸參與(yu) 建設並見證一座城市的發展,是一件很幸福的事。”

因為(wei) 工作地點在楊浦濱江附近,錢亮幾乎每天都會(hui) 到這裏走一走,有時見到遛彎的市民還會(hui) 坐下來聊一聊大家關(guan) 心的“身邊事”:散步時想喝水怎麽(me) 辦、能不能在江邊騎行、是否能開辟小朋友單獨玩耍的空間……

2024年11月,市民遊客在上海楊浦濱江沿線漫步 (央廣網記者 馮(feng) 麗(li) 攝)

錢亮至今還記得,為(wei) 了科學設置楊浦濱江公共空間的飲水機,錢亮和同事們(men) 先後調研了很多地方,反複對比,征詢市民意見。目前,楊浦濱江是上海濱江岸線公共空間飲水機最密集的區域,每個(ge) 飲水機配備了三個(ge) 處於(yu) 不同高度的水龍頭,除常溫水還提供熱水,能滿足不同人群的需求。

這些小改變也讓錢亮感到受益。“比如我們(men) 那三個(ge) 高度的飲水機,我7歲半的兒(er) 子思文就特別愛用,他對我說,‘我長大、長高了!我可以用第二高度了。’”

在濱江工作久了,生活在附近的很多居民都認識了錢亮,有人把他當“流動意見箱”,也有人給他提“金點子”,錢亮覺得“城市建設者就是要和市民‘打成一片’,城市建設最終還是要讓老百姓受益。”

錢亮帶著兒(er) 子錢思文打卡楊浦濱江“零碳咖啡館” (央廣網記者 唐奇雲(yun) 攝)

如今,漫步楊浦濱江,曾經的百年電廠淨水池通過功能重塑,變身為(wei) “零碳咖啡館”;煙草機修倉(cang) 庫搖身一變,成了“綠之丘”網紅打卡點;上海第十七棉紡織廠變成了“潮人”雲(yun) 集的上海國際時尚中心;祥泰木行舊址,蝶變為(wei) 人民城市建設規劃展示館……

江風習(xi) 習(xi) ,碧波蕩漾。市民漫步在幹淨舒適的步道,感受小而美的“口袋公園”,欣賞沁人心脾的江景。讓城市更美好,讓人民更幸福,上海著力打造人民城市理念最佳實踐地。

一座山,圓了“綠水青山”夢

“城市怎麽(me) 建”“建得好不好”“如何更美好”……上海積極調動廣大市民的積極性,讓百姓的“金點子”轉化為(wei) 城市治理的“金鑰匙”,努力構建人人參與(yu) 、人人負責、人人奉獻、人人共享的城市治理共同體(ti) 。

在上海浦東(dong) 新區世博文化公園內(nei) ,一座“鋼的山”——48米的“雙子山”拔地而起。

自今年9月20日開放以來,“雙子山”已經成為(wei) 上海新晉網紅打卡地。在這裏,鋼鐵結構的山體(ti) 上種植7000多棵喬(qiao) 木,綠樹成蔭,鳥類成群。登上山頂,陸家嘴近在咫尺。待到傍晚時分,華燈初上,浦江兩(liang) 岸璀璨光彩一覽無餘(yu) 。

“雙子山”中的迷你版“黃果樹”瀑布 (央廣網記者 林馥榆 攝)

難以想象,“雙子山”前身曾是上鋼三廠一座堆積工業(ye) 廢料的“鋼渣山”。年過古稀的吳正江是上鋼三廠退休工人,親(qin) 眼目睹了“鋼渣山”是怎麽(me) 堆起來的。當“開門辦園”的會(hui) 議開到他的小區時,他提出“要造座山”。吳正江說,這基於(yu) 自己三個(ge) “樸素的想法”:“一個(ge) 是,上海除了鬆江的佘山,市裏沒有山。一個(ge) 是,這塊地方是個(ge) 寶地,黃浦江、陸家嘴在這裏‘相遇’。還有一點,這裏原來就有一座‘山’——‘鋼渣山’。”

吳正江沒想到:“我的建議真正地被采納了,而且還造得更好了。”

吳正江在“雙子山”講述“雙子山”的故事(央廣網記者 唐奇雲(yun) 攝)

造好這座山並不容易。“雙子山”建設過程中麵臨(lin) 的最大難題在於(yu) ,兩(liang) 座山峰並非是通過堆積土方建成,而是以鋼鐵結構打造的建築形式呈現。“雙子山”項目經理易衛軍(jun) 介紹:“整座山體(ti) 在鋼筋建築之上要覆蓋混凝土、擋土牆、灌溉層,外觀上要盡量和自然形成的山峰一致。同時,又要做好防水、存水、排水、送水,保證山上的植物和溪流相映成趣。”

在寸土寸金的市中心濱江核心區域,舍棄高昂的土地出讓金,打造麵向市民的城市花園,圓大家“綠水青山”的夢,人民城市理念在世博文化公園的規劃建設過程中得到了充分體(ti) 現。

如今的“雙子山”不僅(jin) 讓建渣廢料成為(wei) “他山基石”,也集聚多種好看、好用、好玩的功能。在這裏,青少年走進植物園,沉浸在知識的海洋裏;喜歡拍照分享的潮人會(hui) 發現這裏特別“出片”;而中老年人悠閑漫步其中,體(ti) 驗異域叢(cong) 林帶來的全新感受。

脫胎於(yu) 上鋼三廠老梁架的溫室花園 (央廣網記者 林馥榆 攝)

家住浦東(dong) 濱江附近的吳正江,親(qin) 眼見證了世博文化公園以及“雙子山”從(cong) 無到有的全過程。“我從(cong) 1966年開始就在鋼廠工作,幾乎一生都在這裏。這裏的溫室花園就脫胎於(yu) 上鋼三廠老梁架,我還能看出原來鋼架子的樣子。”

從(cong) 以前的“鋼渣山”到現在的“雙子山”,吳正江感到十分自豪:“我看著它一點一點,從(cong) 一片一片鋼結構,慢慢鋪上綠色。現在到這裏一看,太好了,太符合上海人想要的山的樣子了。”

一間房,升騰城市溫度

城市發展不僅(jin) 要“見物”,更要“見人”“見溫度”。“在大上海有個(ge) 家”是很多來滬打拚新市民的願望。

2023年11月29日,習(xi) 近平總書(shu) 記到上海市閔行區新時代城市建設者管理者之家考察。期間,總書(shu) 記走進了吳濤的宿舍。“總書(shu) 記摸了摸我上鋪大哥的被子,還跟我們(men) 聊起了家常。總書(shu) 記非常平易近人,像長輩一樣關(guan) 心我們(men) 的日常生活。那是我人生最難忘的時刻。”吳濤回憶道。

上海市閔行區新時代城市建設者管理者之家一角(央廣網記者 沈梅 攝)

吳濤是“追夢者”,18歲時提著一隻小小的行李箱孤身來到上海打拚。在他看來:青春就是用來奮鬥的,拚搏就要趁年輕。憑著一股子韌勁,吳濤從(cong) 普通保安一路幹到經理。他接待過名人,服務過外賓,“我希望在平凡的崗位上也能幹出不平凡的業(ye) 績”。

“剛來上海的時候,才畢業(ye) ,身上沒錢,誰都不認識。住宿一般靠公司安排宿舍,居住環境陳舊簡陋。”為(wei) 了“住得好一點”又盡量省點房租錢,吳濤和朋友隻好到“遠一點”的地方租房,但每天3個(ge) 多小時的通勤時間,對於(yu) 工作本就忙碌的吳濤來說是個(ge) “頭疼事”。

從(cong) “一套房”“一間房”再到“一張床”,近年來,上海不斷加大保障性租賃住房籌措力度。2023年7月12日,上海首批“新時代城市建設者管理者之家”項目集中揭牌。許多像吳濤一樣來滬打拚的外來務工者住了進來。

“這裏離公司近,環境好,冰箱、空調、獨立衛浴一應俱全,還有共享廚房、共享洗衣房、共享圖書(shu) 館、共享健身房……床位的價(jia) 格也很有性價(jia) 比。”第一次來到“新時代城市建設者管理者之家”,吳濤很驚喜,感覺自己在上海真正地安定了下來。

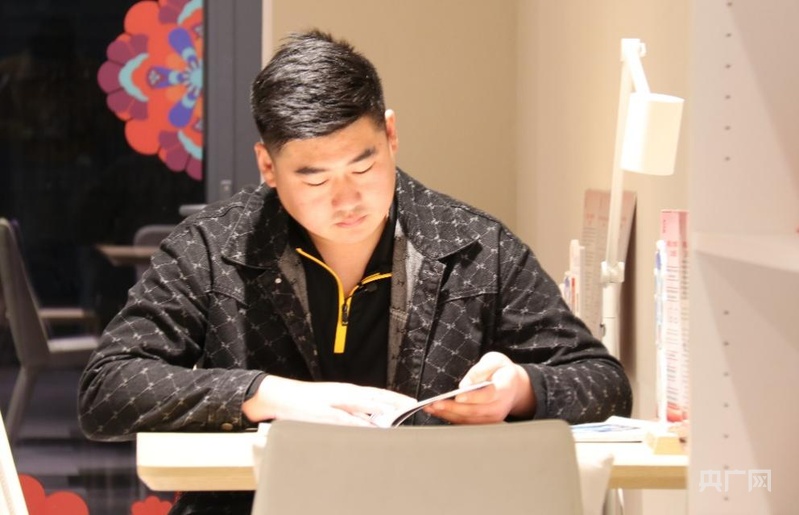

吳濤在共享圖書(shu) 館看書(shu) (央廣網記者 唐奇雲(yun) 攝)

近年來,上海加快保障性租賃住房建設,為(wei) 許多來滬新市民、青年人和一線務工人員提供住房保障。今年,“新增籌措供應3萬(wan) 張以上‘新時代城市建設者管理者之家’床位”被列入市政府為(wei) 民辦實事項目。目前,上海已完成新增籌措床位超2.5萬(wan) 張。

“我是上海千千萬(wan) 萬(wan) 務工人員中的一員,我在這裏感受到了實實在在的溫暖。”吳濤希望通過努力,未來可以在上海真正安家。

上海不僅(jin) 用“一張張溫暖的床”築起新市民的“安居夢”,也用暖心服務解決(jue) 好老年人吃飯這件“關(guan) 鍵小事”,撐起老年人的幸福晚年。

2019年11月2日,習(xi) 近平總書(shu) 記來到長寧區虹橋街道的古北市民中心考察調研,在3樓老年助餐點同居民熱情交談。如今,上海的社區長者食堂遍地開花,老年助餐服務觸手可及。

市民在上海長寧虹橋街道古北市民中心老年助餐點用餐(央廣網記者 馮(feng) 麗(li) 攝)

截至2023年底,上海全市建有社區老年助餐場所1926個(ge) ,其中社區長者食堂346個(ge) 。今年,上海計劃新增40家社區綜合為(wei) 老服務中心、30個(ge) 社區長者食堂,新建家門口服務站200個(ge) ,完成居家環境適老化改造6000戶。

人與(yu) 城互相成就,城與(yu) 人共融而生。5年來,上海用看得見、摸得著的獲得感、幸福感、安全感,溫暖著在這裏的每一個(ge) 人。

從(cong) 浦江兩(liang) 岸的美麗(li) 蛻變,到“雙子山”的民心所向,再到新市民“在大上海有個(ge) 家”的歸屬感……每一個(ge) “關(guan) 鍵小事”都在升騰著“城”就美好的上海溫度,每一個(ge) 故事都印刻著上海踐行人民城市重要理念的生動實踐。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。