【藏北故事】荒原迎來“候鳥”型新客人

每當冬去春來,印度洋的暖濕氣流緩緩北移,便有數不清的候鳥從(cong) 南方返回藏北高原。

從(cong) 20世紀80年代起,踏著春的腳步,一批批“候鳥”型的新客人也開始向藏北高原雲(yun) 集。他們(men) 來自西藏自治區各地和內(nei) 地各省市,既有個(ge) 體(ti) 商販,也有各類手藝人和建築工人。

這些新客人不辭辛苦,告別故鄉(xiang) 和親(qin) 人,帶上牧區需要的各種商品和自用物品,乘坐各種交通工具,向藏北高原挺進。他們(men) 搭起帳篷,支起各種貨攤,辦起流動服務點,或是租“門臉”開辦不同的小商店、飯館和修理鋪,用商品和手藝換取牧民的鈔票和畜產(chan) 品。當飄起雪花的時候,他們(men) 又三五成群從(cong) 藏北高原撤退,陸續回到各自的故鄉(xiang) 去過冬。

位於(yu) 西藏自治區那曲市的雙湖縣因其平均5000米的海拔高度而有“人類生理極限試驗場”之稱,令許多人望而生畏。

這是內(nei) 地”候鳥“型新客人在雙湖特別區(現改為(wei) 雙湖縣)城鎮所開的商店(唐召明2009年攝)

然而近十多年來,當我信步走在雙湖縣城街道時卻欣喜地看到,上世紀80年代的帳篷商店變成了臨(lin) 街的店鋪。許多“候鳥”型的商客在這裏開辦了迎賓飯店、宏發超市、海盛商店、鴻運超市、富佳百貨、家家樂(le) 超市、康佳大藥房、王師汽修部、永安百貨店、雅潔幹洗中心、川味一品香、重慶火鍋等十多家店鋪和飯館,並不時有散步、吃宵夜的人出入。

這不禁讓我想起30年前來這裏時,因找不到一家飯館吃飯而發愁,人們(men) 一年四季吃不到新鮮蔬菜,整頓飯隻有幹菜和罐頭的情景。現在完全不同了,“候鳥”型的新客人不僅(jin) 為(wei) 這裏運來了各種新鮮蔬菜,還在這裏開辦了不同風味的多家餐館。

2009年,在雙湖縣索嘎中路西頭有家“湖北菜店”。店主是來自湖北孝感地區的陳國華。2005年前,他來這裏先後投入20多萬(wan) 元,在外地購買(mai) 了一輛紅色中巴車,並雇司機和售票員,在每年6至10月,跑雙湖至那曲其他地區的長途客運。這是當地曆史上的第一輛長途客車,既解決(jue) 了人們(men) 出行難問題,也使他很快賺到了錢。

過了兩(liang) 年,他將客車轉賣了,叫來初中畢業(ye) 的女兒(er) 當幫手,又改行開起了既賣蔬菜水果,又賣日用百貨的兩(liang) 間小店。

在這裏,除了“湖北菜店”外,還有“四川菜店”和“雙湖菜店”。他們(men) 所經銷的蔬菜和水果約有30多個(ge) 品種。其價(jia) 格約為(wei) 韭菜4元、大蔥3元、青椒5元、白菜2元、茄子3元、西紅柿5元和西瓜5元不等及豬肉每斤為(wei) 20元、凍豬肉每斤13元。

當時,由於(yu) 路途遠,路況差,運輸成本高和損耗大等原因,從(cong) 拉薩運來的蔬菜和水果價(jia) 格自然會(hui) 略高於(yu) 拉薩市和那曲地區。

紮著紅白兩(liang) 色方格圍裙、戴頂布帽的張女士來自湖南魚米之鄉(xiang) 。她和丈夫自2008年1月開辦了第一家“家家樂(le) 超市”後,又在2009年6月開辦了第二家“靚麗(li) 日化”商店,並讓高中剛畢業(ye) 的女兒(er) 來經營。在這裏,她和丈夫一個(ge) 夏天的經營收入,比在內(nei) 地開店一年賺得還要多。

在雙湖縣城,前些年來自河南的曹國平父子修理摩托車的手藝可謂大顯身手。現在買(mai) 摩托車的牧民多,修車的需求也多了起來。

與(yu) 上世紀80年代的“候鳥”型新客人相比,現在的“候鳥”比起原來的“候鳥”,無論從(cong) 交通條件和生活條件都得到了極大改善。

這是在青藏公路進藏第一站的安多縣城,內(nei) 地“候鳥”型新客人擺地攤售賣小商品(唐召明1987年攝)

1987年夏天,雙湖和文部辦事處(現改名為(wei) 雙湖縣和尼瑪縣),兩(liang) 地飛來的“候鳥”型客人有1300多人。他們(men) 走遍藏北西部的鄉(xiang) 村。有蓋房子的,修表的,經商的,鞣皮子的,照相的,鑲牙的,修羊圈的……“候鳥”的浪潮衝(chong) 開了雙湖偏僻封閉的大門,給一向沉寂的荒原帶來商品,帶來技藝,帶來新的信息,帶來知識,帶來繁榮的機遇。

那一年,我在文部運輸站的一間破房子裏找到來自甘肅天水的貨郎李誌紅、劉富民、傅長生三位青年,他們(men) 是甘肅天水地區的農(nong) 民。

他們(men) 三人是1987年2月6日第一次出遠門當貨郎的。到了那曲鎮,聽說文部要舉(ju) 行賽馬會(hui) ,5月4日便挑著貨郎擔,搭乘一輛卡車從(cong) 那曲鎮出發,曉行夜宿,4天後來到了文部辦事處。

在文部賽馬會(hui) 期間,我還遇到一位從(cong) 浙江來的小夥(huo) 子,他名叫胡天樓,說著一口流利的藏語,其鑲牙技術在草原上可謂遠近聞名。

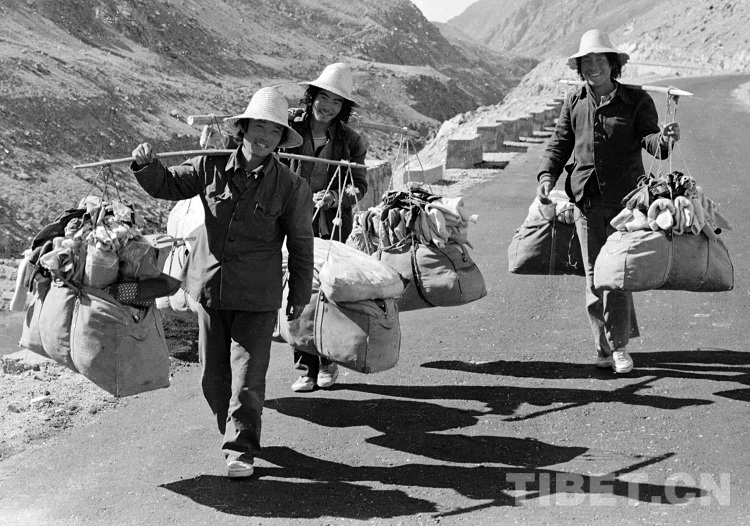

這是三位肩挑商品,走進藏北高原的內(nei) 地“候鳥”型貨郎(唐召明1989年攝)

全國各地的商販、手藝人、建築工人,尤其是那些勇敢的年輕人,發現了藏北這塊“新大陸”後紛至遝來。而藏北牧民,特別是致富後的牧民,也十分歡迎這些“候鳥”型的新客人。

與(yu) 此同時,曆史上曾經鄙視經商的藏北農(nong) 牧民群眾(zhong) 也走進商品流通領域,給藏北經濟發展增添了活力,也給草原上牧民的生活帶來了方便。

這是西藏南木林縣的藏族農(nong) 民“候鳥”型打工族,在雙湖特別區(現改為(wei) 雙湖縣)嘎措鄉(xiang) 為(wei) 牧民人家揉皮子(唐召明2001年攝)

當時,每年夏季,西藏昌都地區的個(ge) 體(ti) 商戶都要來藏北西部。1987年,僅(jin) 文部辦事處就達到140多人。曆史上靠近無人區居住的牧民買(mai) 個(ge) 針頭線腦都要跑很遠的路,一隻羊換一塊磚茶,現在“候鳥”型的新客人為(wei) 牧民解決(jue) 了生活難題。

近幾年,隨著西藏自治區科學技術的發展和農(nong) 業(ye) 機械化程度的提高,西藏自治區農(nong) 民的農(nong) 閑時間比原來多了,加之思想觀念的轉變,農(nong) 閑時間外出打工的人也就越來越多。

在藏北西部的班戈、申紮、尼瑪和雙湖縣,則以日喀則仁布和南木林兩(liang) 縣的人為(wei) 主。

在我所到過的每個(ge) 鄉(xiang) ,都能見到這些“候鳥”型農(nong) 民打工族的身影。他們(men) 從(cong) 事鞣皮子、蓋房子、打造家具、補房頂等工作。

“候鳥”們(men) 在藏北草原展翅飛翔,機動靈活。他們(men) 如遊牧的牧民一樣,流動經商、流動服務,哪裏沒有商業(ye) 網點、哪裏需要建設、哪裏需要技術、哪裏閉塞落後,他們(men) 就飛向哪裏,為(wei) 草原經濟帶來了新活力。(新利平台 文、圖/唐召明)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

【藏北故事】薩普冰川,深藏閨中人未識

薩普冰川,地處西藏自治區那曲市東部的比如縣境內,被人們稱為“絕世秘境”。 [詳細] -

【藏北故事】難忘62項援建工程惠澤高原大地

回顧62項工程,不得不提及藏北高原聶榮、申紮和巴青的三座縣水電站建設,因為它們讓藏北高原從此插上了經濟騰飛的翅膀。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信