西藏察隅旅遊資源探秘(五):僜人風情濃鬱的嘎腰村

【編者按】察隅縣位於(yu) 西藏自治區東(dong) 南部,是林芝市所轄的一個(ge) 邊境縣,享有“西藏小江南”的美譽。獨特的地理位置和氣候條件,造就了察隅縣“一山有四季,四季不同天”,形成了人文自然景觀壯觀、旅遊資源豐(feng) 富的特點,廣闊的原始森林,滿山的奇花異草,壯麗(li) 的雪峰冰川……跟隨筆者足跡,感受察隅的秀麗(li) 風光。

在察隅縣下察隅鎮東(dong) 南方向,雲(yun) 霧繚繞的大山深處,有個(ge) 叫嘎腰村的地方,如世外桃源般的風景為(wei) 這個(ge) 偏遠的僜人風情濃鬱的邊境山村平添了幾多神秘。

遠山如黛、雲(yun) 霧繚繞,近處雨滴晶瑩、泥土芬芳,這樣如詩如畫的風景一直延續到筆者此行的目的地——嘎腰村。

嘎腰村的房屋頗具特色,均勻散落於(yu) 海拔1500米左右的青山綠林之中,遠遠望去,美得動人心魄。地處在中印邊境線上的嘎腰村,屬喜馬拉雅山與(yu) 橫斷山過渡地帶的藏東(dong) 南高山峽穀區,地勢險峻,山巒重疊,峽穀深邃,印度洋的西南季風沿溝穀直接伸入,使得這裏四季常綠,氣候溫和,降水充沛,日照充足,無霜期長。

目前,嘎腰村有75戶303人,有80名在校生,其中有20名大學生、9名高中生,人均純收入16482.55元,已經全部脫貧。除了僜人外,還有漢族、白族、藏族居民,轄區麵積50平方公裏,東(dong) 南與(yu) 緬甸相接,西南與(yu) 印度接壤,邊境線長120公裏。

生活在這裏的百姓安居樂(le) 業(ye) 、積極向上、互相尊重、和睦相處,營造了一個(ge) 團結融洽的良好氛圍。

嘎腰村的梯田風光在當地很有名氣,山腰上的大片稻田,已經開始收割。

僜人俗稱“僜巴”,分布於(yu) 中印交界地區,總計約有5萬(wan) 多人。據2012年的統計數據顯示,目前居住在西藏察隅境內(nei) 的僜人共有1500多人。有其獨特的語言而無文字。

1952年前,僜人居住在深山老林,過著刀耕火種的原始生活。那時,他們(men) 使用原始的生產(chan) 生活工具、以山穴為(wei) 居、飽受歧視與(yu) 欺淩,被稱為(wei) “野人”“不開化的人”。

僜人雖然有自己的語言,但卻沒有自己的文字,於(yu) 是他們(men) 便采用最古老的記事方法——刻木結繩,也就是擺草棍、樹枝。如請某人5天後來參加送鬼祭祀,就送去一根打著5個(ge) 結的繩子。再如,雙方發生糾紛找人評理時,評理者將1根草棍或樹枝放在有理者一側(ce) ,放得越多就表示理由越充足。

解放後,大多數的僜人都搬到了山下居住,開始慢慢融入文明社會(hui) ,學習(xi) 使用鐵器工具,除繼續種玉米外,還開墾了層層梯田,種植旱稻、青稞、雞爪穀、山芋等,以及各種蔬菜,過上了男耕女織的生活。從(cong) 原始走向現代,從(cong) 落後走向進步,從(cong) 野蠻走向文明,僜人隻用了半個(ge) 世紀;其變化之大,可謂翻天覆地。

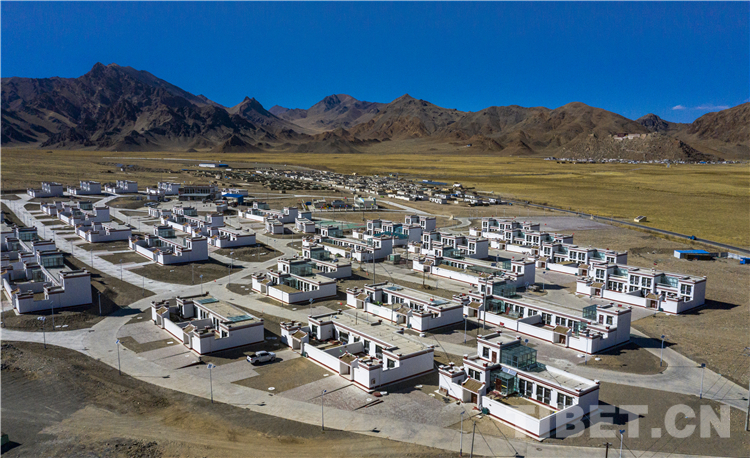

目前,生活在西藏自治區境內(nei) 的僜人主要分布在察隅縣上、下察隅鎮的新村、夏尼村、嘎腰村、京都村、自更村、沙瓊村、遲巴村、體(ti) 育村、格擁村等。僜人村莊近幾年的變化,得益於(yu) 邊境小康村的建設。察隅縣縣長杜元文說,在建設邊境小康村時,政府除了幫助老百姓修蓋房屋外,還對村裏的汙水排放、垃圾處理、管網等做了整體(ti) 規劃設計和修繕,為(wei) 每個(ge) 村做了產(chan) 業(ye) 配套,保證村村都有集體(ti) 經濟,讓群眾(zhong) 既能安居,又可樂(le) 業(ye) 。

僜人無論男女,出門總喜歡在肩上跨上一個(ge) 用棉織成的挎包。挎包色彩鮮豔,風格淳樸,並將鑿出洞的銀幣有序地編織在包帶上,具有濃厚的民族特色。挎包圖案有各種精美的圖形,形象逼真,栩栩如生。

僜人婦女飾品極富特色,頭飾挽發髻盤於(yu) 頭頂,發髻上插上雕花銀簪,銀簪垂數條細銀鏈,前額上方佩帶一種叫“格崩”的長條橢圓形、形似柳葉狀的銀片,上雕有細密的太陽、月亮圖案的花紋。胸前常佩戴三種形狀不同的飾物,一種叫“八紋得剛”,其形核桃般大小,形似燈籠狀,代表吉祥,一般20隻左右穿在一起;一種叫“阿仍”,是多根細環繞在一起的直徑約40厘米的銀圈;另一種是將銀元鑿洞,串連在胸前。而且,僜人婦女普遍喜愛外型粗大、做工精巧的手鐲。

說起僜人發傳(chuan) 統文化,不得不說僜人的手抓飯。煮米飯、殺雞、搗辣椒……原料都產(chan) 自深山密林。散養(yang) 的土雞、地裏的穀米和辣椒,再配上山裏的香草、香料,就做成了風味獨特的僜人手抓飯,成為(wei) 僜人待待的保留節目。

如今,年輕僜人也有不少走出村莊,將僜人文化帶往各地。也有不少人留在村莊用勤勞的雙手,為(wei) 家鄉(xiang) 做貢獻。在國家扶貧政策的支持下,不僅(jin) 村村通公路,家家通電網,戶戶修高樓,國家對於(yu) 僜人部落的格外關(guan) 心和扶持,不僅(jin) 讓僜人的生活水平越來越高,教育越來越好,也讓許多僜人走出了大山,見識外麵更廣闊的世界。

“在黨(dang) 的領導下,民主改革之後,我們(men) 才開始逐漸從(cong) 山林裏搬出來,翻身當家做了主人,提高了社會(hui) 地位,如今已經是脫貧的示範村了!”村裏的退伍老兵尼瑪鬆和郭羅科自豪地說,嘎腰村也是革命的紅色村,西藏自治區脫貧的新範本,僜人的幸福村!(新利平台 通訊員/邵東(dong) 升)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

班公湖畔“最暖”小康村

西藏自治區阿裏地區日土縣日土村村民尼瑪多吉站在溫暖舒適的新居裏,看著自家的藏式二層小院,盡管已經搬進來近一年的時間了,但他眼角的笑意怎麽也藏不住。 [詳細] -

西藏四川阿壩商會成立

西藏四川阿壩商會有關負責人介紹,西藏四川阿壩商會成立,將發揮領航、橋梁、紐帶、互助、共贏功能,為西藏、經濟發展和文化繁榮做出貢獻。[詳細] -

西藏:自行車賽事助推相關產業發展

10月22日,參加2020第三屆跨喜馬拉雅自行車極限賽的100餘名選手抵達本屆賽事的終點——西藏自治區拉薩市布達拉宮廣場。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信