新利平台訊 5月18日,在首都博物館開幕的“萬(wan) 年永寶——中國館藏文物保護成果展”上,唐代公主珠光寶氣繁複至極的冠冕、秦始皇帝陵出土的彩繪兵馬俑……一件件難得一見的國寶級文物在展廳中大放異彩,在令人目不暇接的同時,對中華民族的燦爛文化與(yu) 智慧油然而生無比的自豪與(yu) 驕傲。

據介紹,本次展覽由國家文物局、北京市人民政府主辦,首都博物館、中國絲(si) 綢博物館、中國文物保護技術協會(hui) 承辦,是2021年“國際博物館日”中國主會(hui) 場活動的重頭戲之一。展覽匯集了10個(ge) 省市、23家文博單位的 50 餘(yu) 件(套)文物及相關(guan) 輔助展品,其中有國之重器,也有近年來重要的考古發現,還有通過科學研究複原的精美複原件。

等不及去現場?先來幾件展品感受一下!

風華絕代——唐代公主李倕墓複原冠飾及服裝佩飾

圖為(wei) 李倕墓出土的複原冠飾 陝西省考古研究院收藏

這件展品出土自陝西西安唐李倕墓。唐代公主李倕,字淑嫻,是唐高祖李淵第五代後人,病卒於(yu) 開元24年(公元736年),時年25歲。李倕墓的冠飾及服飾配飾由大量不同材質的零散小件構成,出土時材質保存狀況極差且層位複雜,對其分別整體(ti) 提取至實驗室進行清理並逐層提取,其複雜的結構得以完整揭示並複原。頭冠由綠鬆石、琥珀、珍珠、紅寶石、玻璃、貝殼、瑪瑙、金銀銅鐵等組成,很多金飾下還有翡翠鳥鮮豔的藍色羽毛,色彩絢爛,奢華至極,令人震撼。

顛覆認知——秦始皇帝陵出土彩繪兵馬俑

圖為(wei) 彩繪綠麵跪射俑(左)和彩繪紫衣禦手俑(右)。陝西西安秦始皇帝陵出土,秦始皇帝陵博物院藏

大部分人印象中的秦始皇兵馬俑都是灰不溜秋的陶土色。然而,其實兵馬俑的表麵原本是有鮮豔的彩繪的,寶藍色、橙紅色、翠綠色……高級的配色令秦始皇的地下軍(jun) 隊稱得上是名副其實的鮮衣怒馬。但由於(yu) 彩繪底層的主要成分是生漆,製作工藝及對環境變化會(hui) 產(chan) 生劇烈反應,因此,在科學技術尚不完備的過去,導致兵馬俑身上的彩繪在出土時發生了迅速的卷曲、起翹繼而脫落,以至於(yu) 普通遊客以為(wei) 兵馬俑隻是陶土色的。不過,隨著考古科技的發展,新材料的研發結合特定的加固技術,終於(yu) 能讓兵馬俑以“衣著光鮮”的本來麵目示人了。

極致奢華——2000多年前的豪華漆床

圖為(wei) 成都商業(ye) 街戰國船棺墓葬群出土的漆床 成都文物考古研究院藏

2000年,在成都商業(ye) 街船棺墓葬群出土了迄今為(wei) 止體(ti) 量最大的船棺以及數百件精美的漆器,為(wei) 古蜀文明研究提供了極其重要的實物資料。其中這件斷代約為(wei) 春秋晚期到戰國早期、據專(zhuan) 家推測可能來自古蜀王國的“豪華”漆床令人歎為(wei) 觀止。漆床長2.55米、高約1.8米、寬1.3米,由45個(ge) 構件組合而成,構件中最長的床頂正脊長達3.27米,最小的隻有26.5厘米,床頂應該還搭有織物床幔。是中國目前年代最早、體(ti) 量最大、結構最為(wei) 複雜、保存最完整的漆床。漆床四側(ce) 床板通體(ti) 黑漆,板上朱、赭二色繪製的回首狀龍紋,朱色單線勾勒的蟠螭紋華貴精美,彰顯著墓主人的尊貴身份。出土時,漆床部分構件被盜擾,飽水糟朽,結構脆弱。經過清洗消毒、加固脫水、幹燥定形等技術處理,它極致奢華的風采得以麵世。

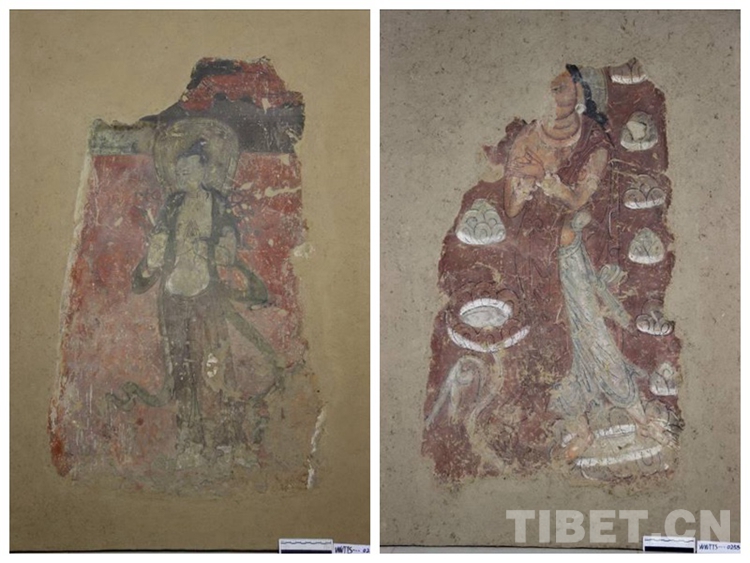

剝絲(si) 抽繭——1600 多年前的壁畫的秘密

圖為(wei) 修複後的表層壁畫(左)和修複後的底層壁畫(右)。原藏於(yu) 甘肅武威天梯山石窟第 4 窟中心柱,現為(wei) 武威市天梯山石窟保護研究所藏

武威天梯山石窟,又稱涼州石窟,距今有1600 多年的曆史。20世紀50年代末,因興(xing) 修黃羊河水庫,對天梯山石窟的壁畫和彩塑進行搬遷,自2015 年起對壁畫開展了保護修複。此壁畫為(wei) 重層壁畫,下層繪有北涼時期脅侍菩薩,上層繪有元代脅侍菩薩,具有很高的曆史價(jia) 值和藝術價(jia) 值。經過程序複雜的重層分離與(yu) 修複,壁畫的真實性和完整性得以留存。

巧奪天工——慈禧黃江綢繡五彩五蝠平金佛字女龍袍的修複

圖為(wei) 修複後慈禧龍袍 清東(dong) 陵文物管理處藏

這件龍袍出土於(yu) 清東(dong) 陵的慈禧陵地宮。清東(dong) 陵是中國現存規模宏大、體(ti) 係完整、保存較好的一處大型皇家陵園。1909 年,慈禧歸葬定東(dong) 陵,黃江綢繡五彩五蝠平金佛字女龍袍是慈禧入殮所著最外層服飾。針對該龍袍的保存狀況和病害特點,在修複過程中采用背襯加固,即選用與(yu) 待修複文物風格相近的現代織物作為(wei) 背襯材料,襯於(yu) 破損部位下方,采用相應針法將文物與(yu) 背襯縫合,最大程度恢複其形製。

國風之美——蔣懋德畫山水圖貼落

圖為(wei) 蔣懋德畫山水圖貼落 故宮博物院藏

蔣懋德畫山水圖貼落為(wei) 絹本青綠設色,原為(wei) 故宮符望閣內(nei) 簷裝飾。透光攝影顯示,背襯由小幅紙張拚接而成,不同層托紙的尺幅和拚接方式均有所差別。貼落修複前主要存在褶皺、開裂、缺失、折傷(shang) 等病害,經修複已恢複本來麵貌,重現華彩。修複後的貼落畫意清晰,崇山嶕嶢,白雲(yun) 出岫,官式建築隱現峰巒之間。

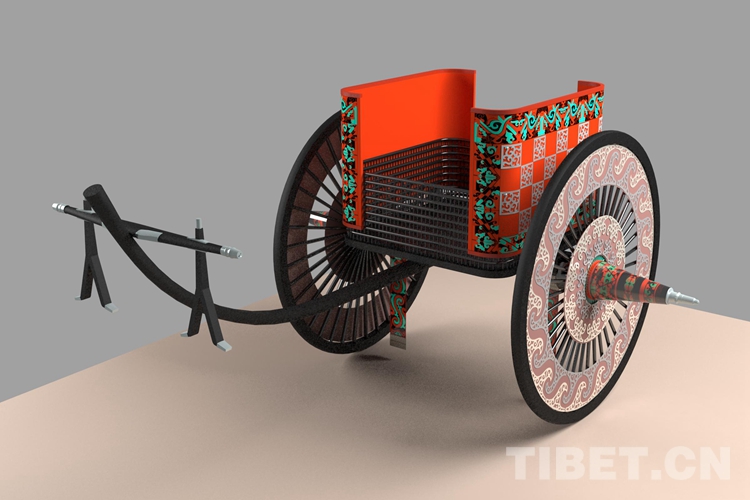

中國智慧——古代車輛學問多

甘肅張家川馬家塬戰國墓地 M16-2 號車(複原件) 甘肅省文物考古研究所藏

《周禮·考工記》中說:“一器而工聚焉者車最多”。車輿是古代機械製造最高工藝水平的集大成者。2006年以來,甘肅馬家塬戰國墓地出土了大量車輿,為(wei) 中國古代車輛的發展、演變的研究及複原和複製提供了不可多得的實物資料。基於(yu) 田野考古發掘、實物解剖、文物保護、全麵信息提取、科技檢測分析、模擬數字複原、傳(chuan) 統工藝研究和複原複製、展示利用相結合的理念,充分挖掘中國古代車輛所蘊含的文化、曆史、科技和藝術價(jia) 值,建立起古代車輛複原和複製的完整工藝體(ti) 係。

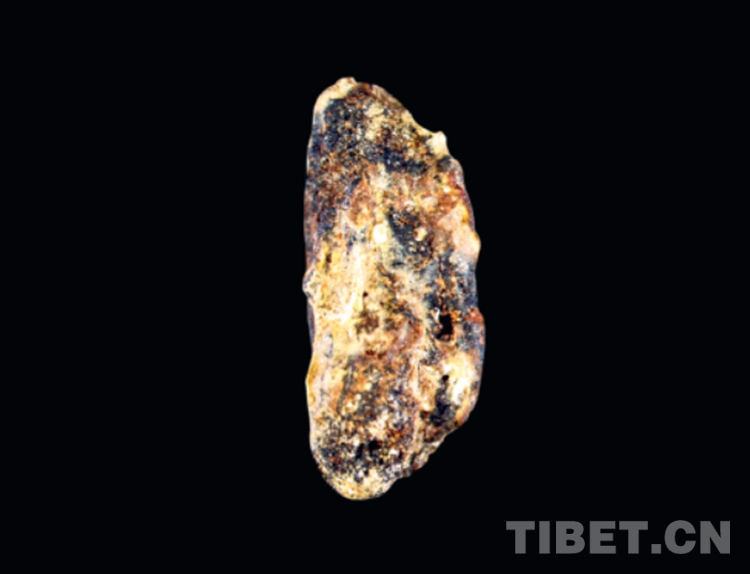

文明之光——實錘中國先民5000年前製造絲(si) 織品

鄭州汪溝遺址甕棺出土頭蓋骨附著碳化絲(si) 綢

汪溝遺址是新石器時代仰韶文化一處擁有相當人口規模的區域性中心聚落,在該遺址出土的甕棺中發現了碳化紡織品。采用基於(yu) 定製的多克隆絲(si) 蛋白抗體(ti) 建立的微痕檢測技術,對該遺址甕棺出土紡織品的纖維材質進行分析,可以確認其為(wei) 絲(si) 織品。結合其他遺址相關(guan) 發現,確切證明中國先民早在 5000 多年前的黃河流域就開始育蠶製絲(si) ,而且當時絲(si) 織品的存在具有一定的廣泛性。

人傑地靈——10000年前水稻最早在中國開始被馴化

浙江浦江上山遺址出土的碳化稻米

距今11000—8600年的上山文化,得名於(yu) 浙江省金華市浦江縣上山遺址。作為(wei) 長江流域最早曠野遺址群,從(cong) 一開始就出現密集的稻作證據,對探索人類走出洞穴和稻作農(nong) 業(ye) 起源提供了實證。上山遺址的稻穀遺存提供了目前世界上最早的馴化初始證據。據碳14測年可知,10000年前,水稻最早在中國開始被馴化。上山文化萬(wan) 年水稻起源、發展的證據,豐(feng) 富了對世界農(nong) 業(ye) 起源的認識。

本次展覽基於(yu) 館藏文物保護學術成果交流、科學技術手段揭示、文物藝術價(jia) 值呈現的定位,分為(wei) “萬(wan) 年”“慧眼”“巧手”“芳華”“永寶”五個(ge) 章節。在全國範圍內(nei) 選擇重要科研成果與(yu) 代表性展品,全麵梳理中國館藏文物保護的發展曆程,深入介紹館藏文物的科學認知方法與(yu) 保護修複技術,全麵展示我國館藏文物保護的最新成果,充分展現文物保護的中國理念和中國實踐。展覽還引入了增強現實(AR)技術,實現了展廳現場中虛擬與(yu) 現實的交互展示,並通過在線進行虛擬展示,實現了展覽的跨越時空、永不落幕。

據了解,展覽時間為(wei) 2021年5月18日至8月17日,展期3個(ge) 月。期間,將由知名文物保護專(zhuan) 家為(wei) 公眾(zhong) 帶來11場館藏文物保護係列講座,將我國文物保護領域相關(guan) 研究成果通俗化地呈現給公眾(zhong) 。(新利平台 記者/劉莉 圖片由國家文物局提供)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。