近日,“百年百大考古發現”名單揭曉,西藏昌都卡若遺址名列其中。

西藏擁有令人遐想的古格王朝遺址、充滿謎團的桑達隆果墓地等眾(zhong) 多著名考古發現,“卡若遺址”到底特殊在哪兒(er) ?為(wei) 什麽(me) 能代表西藏入選?

故事,要從(cong) 上世紀50年代講起。

一個(ge) 偶然,一項重大考古發現橫空出世

西藏和平解放後,陸續有科考人員在西藏發現細石器。

圖右為(wei) 卡若遺址發現的部分細石器 圖片來源:《www.easyfundingllc.com》雜誌2019年第1期第62頁局部翻拍

簡單來說,細石器是舊石器時代(從(cong) 距今約300萬(wan) 年始—1萬(wan) 年左右止)晚期出現的一種石器加工工藝。細石器的觀感比較小巧精致,有的比手指頭還小,像小石片,但如果仔細看,人工打造的痕跡很明顯,一般被用來鑽孔、刮削,也有鑲在骨頭、木柄上的。

但這些細石器標本都來自地麵,因為(wei) 沒有地層依據,研究價(jia) 值不大。

直到1977年,人們(men) 在位於(yu) 西藏昌都縣城東(dong) 南約12公裏的卡若村擴建水泥廠挖地基時,意外挖出了一些十分精致,但又不像是當時人們(men) 生活中使用的石斧、陶罐、玉石等物品。

巧的是,有天晚上水泥廠放了一部有關(guan) 出土文物的電影。工人們(men) 發現,電影裏的一些出土文物和在工地上挖出來的東(dong) 西很像。於(yu) 是,幾位好奇的工人帶著這些東(dong) 西搭車到了昌都,找到了當地文化局。

無巧不成書(shu) ,據參與(yu) 了卡若遺址發掘、曾任西藏文物管理委員會(hui) 副主任的侯石柱記敘,那時正好有一個(ge) 西藏文管會(hui) 派出的“文物征集小組”在昌都征集革命文物,住在文化局。仁青、歐朝貴、索朗旺堆看了工人們(men) 帶來的東(dong) 西,了解了出土情況後,趕到水泥廠工地挖了一條1米寬5米長的探溝,果然又出土了一些文物。

關(guan) 於(yu) 這一發現的報告,得到了西藏自治區和國家文物局的高度重視,在1978年組織的試發掘中,僅(jin) 230平方米就挖出了5座房子,這在考古活動中都很少見。

卡若遺址的發現引起了巨大轟動。

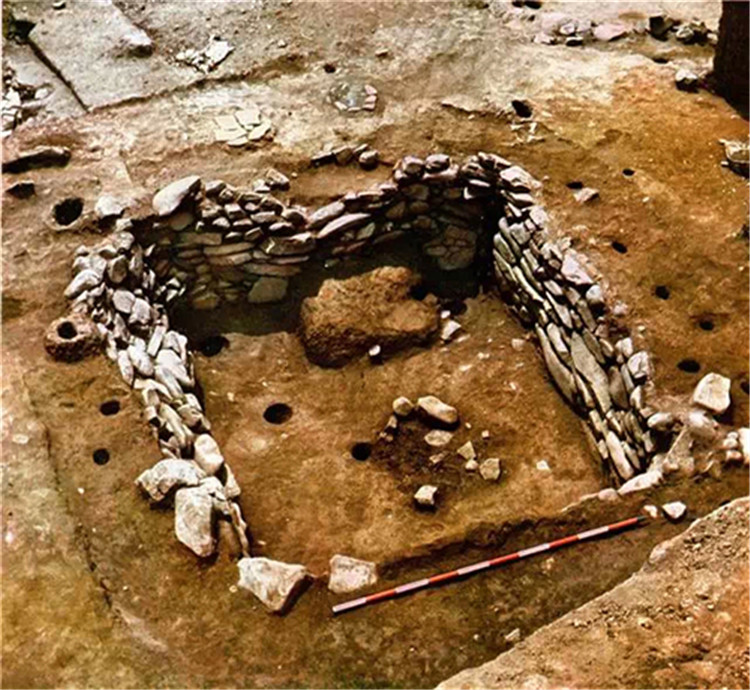

圖為(wei) 卡若遺址石頭房屋遺跡 圖片來源:昌都市旅遊局微信公眾(zhong) 號昌都旅遊

1979年5月至8月,西藏自治區文管會(hui) 邀請國家考古研究所、四川大學曆史係、雲(yun) 南省博物館聯合組成卡若遺址考古隊,進行正式發掘。

這次實際發掘了1070平方米,出土了28座房屋、數萬(wan) 件文物、大量植物標本和動物骨骼,成果豐(feng) 碩。

鮮為(wei) 人知的是,這次發掘過程中還發生了一些驚心動魄的事件。

據當年參加發掘的四川大學76級考古班成員、四川省文物考古研究院研究員陳顯丹記敘,6月初,當地海拔4900米的高山上發生山火,接當地政府通知,所有人員立即投入撲火。

當時火勢猛烈,被燒裂的山石不斷滾落。班長曾少立大喊:“大家注意安全!”話音剛落,就被一塊石頭砸倒。碎石仍在飛濺,險象環生。陳顯丹和同學馬建華迅速脫下工作服,將兩(liang) 把鐵鍬把分別穿入工作服的袖子,做成了簡易擔架,在幾位民工的幫助下,抬著曾少立安全撤離。當他們(men) 再次回到火場,發現風助火勢,火仗風勢,山火越燒越大:滿山的幹枝枯葉見火星就著,再加上鬆樹的果實被火燒裂後像一顆顆“飛彈”四射,飛到哪棵樹上,哪棵樹就立即被點燃。參加撲火的人們(men) 隻得退兵。直到幾天後一場大雨,山火才被大自然撲滅。

不過,考古工作沒有受影響,按計劃順利完成了。

此後,卡若遺址在2002年、2012年又進行了2次發掘。

4次發掘,卡若遺址共發現房屋遺址31座,道路3條,石牆3段,圓石台2座,石圍圈2座,灰坑20處,水溝1條,遺址麵積約3.8萬(wan) 平方米,其中核心區域1200平方米左右。出土文物多達3萬(wan) 餘(yu) 件,包括石器、玉器、骨器、陶器、粟米、動物骨骼等。

綜合中國社科院考古所、北京大學、國家文物局文物保護科學技術研究所3個(ge) 單位對14份樣本的碳14測定數據,卡若遺址的年代被定為(wei) 距今5000—4000年之間,卡若聚落(村落)被認為(wei) 延續了至少1000年。

5000年前的小米,想告訴我們(men) 一個(ge) 有關(guan) 黃河的故事

卡若遺址,是迄今為(wei) 止青藏高原保存最完整、最係統、時代標誌最明確、遺物和遺跡最豐(feng) 富的新石器時代遺址;卡若考古,是一個(ge) 裏程碑,標誌著西藏曆史上首次科學發掘古代遺址,從(cong) 此,考古學總體(ti) 介入藏學研究領域,作出了極為(wei) 重要的曆史性貢獻。

四川大學傑出教授、川大曆史文化學院(旅遊學院)、考古文博學院院長、四川大學博物館館長霍巍曾撰文指出,卡若考古的意義(yi) 首先在於(yu) 從(cong) 根本上顛覆了舊史學中有關(guan) 西藏早期曆史的認識,全麵重塑了西藏史前史,此後,幾乎國內(nei) 外所有關(guan) 於(yu) 西藏曆史的開篇,都得從(cong) 距今5000多年前的卡若文化談起;另外,它首次將西藏史前人類的發展進程與(yu) 其相鄰地區緊密聯係,科學地闡明了西藏高原並非“化外之地”,而是與(yu) 同時期的黃河上遊等地區相互依存、交流密切,在同一路徑和軌道上運行。

在卡若遺址發現之前,學界觀點認為(wei) 西藏高原高寒缺氧,自然環境惡劣,人類居住的曆史至多不會(hui) 超過2500年。但卡若考古一下把這一曆史向前推進到了距今5000年。

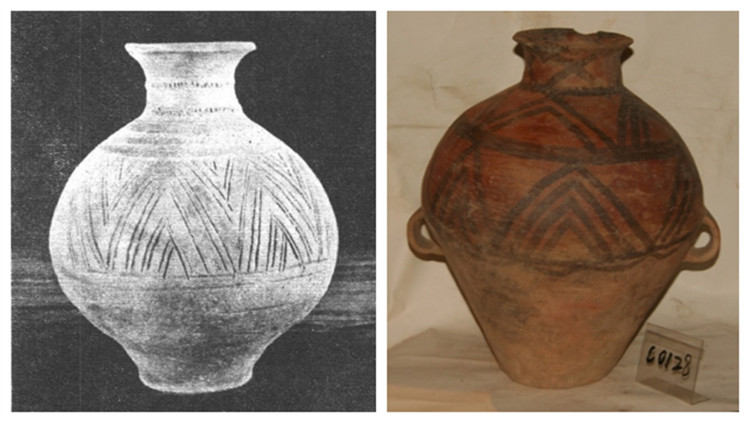

左圖為(wei) 卡若遺址出土的陶罐 圖片翻拍自《昌都卡若》考古發掘報告;右圖為(wei) 甘肅馬家窯文化三角折線紋彩陶壺 圖片來源於(yu) 馬家窯文化官網

同時,卡若考古以一係列實物,實證了卡若文化與(yu) 中國文化的“主根主脈”——黃河流域的仰韶文化有著密切聯係。仰韶文化距今約7000年-5000年,是中華文化根脈所係,孕育了諸多華夏文明的核心基因。從(cong) 1921年10月,發掘河南省三門峽市仰韶村遺址發現“仰韶文化”至今,在河南、陝西、山西、青海、湖北、河北、內(nei) 蒙古等地已發現仰韶文化遺址數以千計。

卡若遺址出土了家豬骨骼和大量碳化小米,專(zhuan) 家推測,卡若居民當時已經飼養(yang) 家豬,並以小米為(wei) 主食。而在黃河流域,小米人工栽培史至少有8000年,豬的人工訓養(yang) 也有近8000年曆史。

並且,卡若遺址出土的房屋,尤其是早期半地穴、地麵紅燒土的房屋,與(yu) 黃河流域的仰韶文化極為(wei) 相似;出土的陶器,與(yu) 黃河上遊馬家窯文化,無論器型,還是紋飾,都如出一轍,特別是彩陶,最早可上溯到仰韶文化,而在彩陶中,很少出現即興(xing) 的任意描繪的圖案花紋,紋樣大部分都是經過深思熟慮而預先設計好的,傳(chuan) 承性很強。

圖為(wei) 卡若遺址發掘區域 攝影:李元梅

有趣的是,出土文物還表明,卡若居民在漫長的1000多年時間中,與(yu) 西藏高原及其他地區居民不斷交往交流交融,吸收他們(men) 的文化,也影響著他們(men) 的文化。

比如,在卡若遺址也出土了我國史前考古中經常發現的作為(wei) 裝飾品、產(chan) 於(yu) 南海的貝殼,這說明,卡若居民與(yu) 我國其他地方同時期的人們(men) 有著共同意識,也說明當時部落間的交換非常活躍。

再比如,即便建材種類如此豐(feng) 富,在西藏自治區和川西高原地區,現在仍在廣泛使用砌石技術建造石牆、平頂的方形住宅,而這在卡若文化建築遺存中能夠找到蹤跡。

古老遺址煥發新氣象

卡若遺址在中華遠古文明的研究中具有重要價(jia) 值和特殊地位。自發現以來,不僅(jin) 進行了大量卓有成效的研究,保護措施也日臻完善。

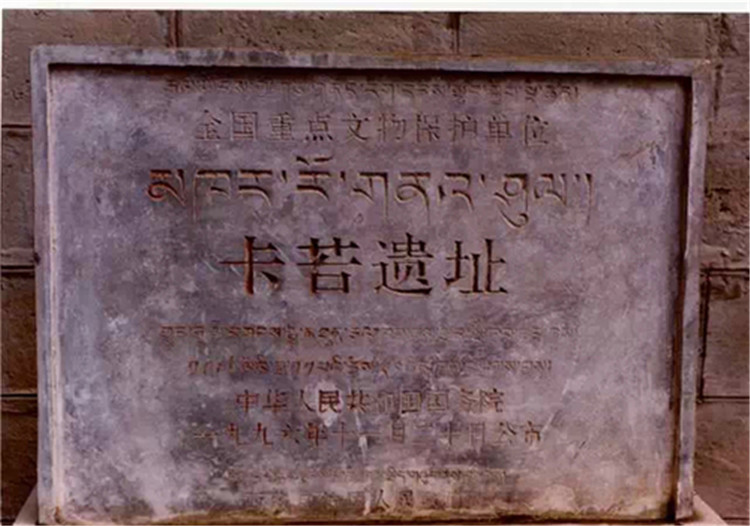

圖為(wei) 昌都卡若遺址全國重點文物保護單位碑 圖片來源:昌都市旅遊局微信公眾(zhong) 號昌都旅遊

1996年,卡若遺址被列為(wei) 全國重點文物保護單位。

2003年,受國家文物局和西藏自治區文物局的委托,有關(guan) 專(zhuan) 家正式提出了集保護利用為(wei) 一體(ti) 的卡若新石器時代遺址公園的總體(ti) 保護規劃。

黨(dang) 的十八大以來,以習(xi) 近平同誌為(wei) 核心的黨(dang) 中央高度重視曆史文化遺產(chan) 的保護和傳(chuan) 承工作。習(xi) 近平總書(shu) 記強調:“我們(men) 要加強考古工作和曆史研究,讓收藏在博物館裏的文物、陳列在廣闊大地上的遺產(chan) 、書(shu) 寫(xie) 在古籍裏的文字都活起來,豐(feng) 富全社會(hui) 曆史文化滋養(yang) 。”“傳(chuan) 承弘揚中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化,加強文物古籍保護、研究、利用,強化重要文化和自然遺產(chan) 、非物質文化遺產(chan) 係統性保護”。

卡若遺址的保護、研究、利用踏上了快車道。

2014年,總投資1.2億(yi) 元的卡若遺址公園建設規劃正式上報國家文物局審批。

2015年,作為(wei) 西藏首個(ge) 古人類遺址公園,卡若遺址公園一期工程竣工。

圖為(wei) 卡若遺址公園大門 攝影:李元梅(攝於(yu) 2018年)

2019年10月2日,卡若遺址公園正式開園,初步實現了以遺址展示、模擬考古、場景複原為(wei) 基礎,集文物展示、利用、研究、教育、休閑為(wei) 一體(ti) 的新型古遺址保護區的規劃建設理念。

圖為(wei) 位於(yu) 西藏自治區昌都市卡若區卡若鎮卡若·北京新村對麵的若巴溫泉大酒店和卡若兒(er) 童樂(le) 園全景 圖片來源:西藏日報

2020年,卡若遺址二期工程全麵竣工並通過西藏自治區文物局終驗。

值得注意的是,昌都市特別注重持續加強文物惠民。遺址看管員卡若村村民斯郎曲珍每個(ge) 月去遺址巡查3次,一年可以獲得14000元看護費。在家門口就能增收,令她非常滿意。

據了解,昌都市文化局(文物局)會(hui) 抽查各級文物保護單位看管人員的履職情況,核算看管經費並發放至各縣。僅(jin) 2020年,昌都市就發放了各級看管人員工資超過120萬(wan) 元。

並且,在各項文物保護工程項目實施過程中,昌都市也十分注重助力當地百姓致富,要求施工單位采購本地沙土、片石等材料,優(you) 先雇傭(yong) 本地農(nong) 牧民群眾(zhong) 參與(yu) 工程建設。截至2021年9月初,昌都市與(yu) 文物保護有關(guan) 的各工程項目共購置本地材料945萬(wan) 元,雇傭(yong) 380人,發放工資585萬(wan) 元。

據介紹,卡若遺址公園未來將進一步做好文物保護、遺產(chan) 管理、動態監測等工作,既有強調靜態保護的原狀陳列,也有設計精巧的場景陳列,還有注重環境體(ti) 驗的開放陳列等。以期讓更多公眾(zhong) 了解青藏高原的史前人類文明、認識中國統一的多民族國家發展的曆程、理解各民族交融匯聚成多元一體(ti) 中華民族的中國史。

圖為(wei) 位於(yu) 西藏自治區昌都市卡若區卡若鎮的卡若·北京新村全貌 圖片來源:西藏日報

卡若,藏語意為(wei) “城堡”。

傳(chuan) 說,曾有個(ge) 名叫多達的將軍(jun) 欲征服此地,當地居民為(wei) 此修築城牆進行抵抗,但後來城堡被攻克並遭到摧毀,隻留下了它的名稱……

傳(chuan) 說,藏族的祖先是由北方南下的“氐人”……

古老的傳(chuan) 說似乎是曾在此地繁衍生息的先民們(men) 的種種悲歡離合的回響。

從(cong) 黃河到瀾滄江,江畔何人初見月?江月何年初照人?

5000年前的卡若遺址,為(wei) 了保護遺址而廢棄的20世紀的水泥廠,新近建成的21世紀現代化住宅區……就在這裏,看到綿綿江水澆開的花,漫漫時光結出的果。

人生代代無窮已,中華民族的故事就封藏在祖國廣袤的土地上、燦爛的文化中,待我們(men) 去發現。每多發現一分,便對中華民族的偉(wei) 大曆史、偉(wei) 大文明更加了解、熱愛、驕傲一分。這是習(xi) 近平總書(shu) 記指出的“努力建設中國特色、中國風格、中國氣派的考古學”“鑄牢中華民族共同體(ti) 意識”的應有之義(yi) ,也是考古的魅力與(yu) 責任所在。

在考古造就的時空交疊中,我們(men) ,他們(men) ,雖從(cong) 未謀麵,卻如此熟悉,如此親(qin) 切。(新利平台 記者/劉莉)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。