百年考古洞見中國

100年前,巍峨蒼茫的韶山南麓,河南澠池仰韶村遺址正式發掘,中國現代考古學從(cong) 此發端。

當年,瑞典學者安特生發現並命名“仰韶文化”,此後又提出“中華文化西來說”。在那個(ge) 國家蒙辱、人民蒙難、文明蒙塵的年代,他的論述刺痛了中國知識分子的神經,喚起了他們(men) 對中華民族命運前途的隱隱陣痛。

針對此,梁啟超曾經在給兒(er) 子梁思永的信中談到中國學者“想翻這個(ge) 案”。中國考古學之父李濟先生也曾扼腕興(xing) 嗟:“這些與(yu) 中國古史有如此重要關(guan) 係的材料,大半是外國人努力搜尋出來的……這些情形,至少我們(men) 希望,不會(hui) 繼續很久。”

以李濟、梁思永、夏鼐為(wei) 代表的中國考古人很快就行動起來,山西夏縣西陰村遺址、山東(dong) 章丘城子崖遺址、河南安陽殷墟……一個(ge) 個(ge) 由中國人自己主持的考古發掘震撼寰宇。新中國成立後,我們(men) 黨(dang) 高度重視考古工作。上世紀50年代,河南三門峽廟底溝遺址的發現,用考古事實宣告了“中華文化西來說”的終結。

100年來,以李濟、梁思永、夏鼐、蘇秉琦等學者學術思想為(wei) 內(nei) 核的具有中國特色的考古學理論,既指導了中國考古學實踐,也接受了實踐本身的檢驗,現代考古學在中國的發展曆程也正是中華文明包容萬(wan) 象、氣度萬(wan) 千的一個(ge) 縮影。

今年10月17日,習(xi) 近平總書(shu) 記致信祝賀仰韶文化發現和中國現代考古學誕生100周年。18日,“百年百大考古發現”在第三屆中國考古學大會(hui) 開幕式上公布。“看似尋常最奇崛,成如容易卻艱辛。”100年來,一代代中國考古人韜光逐藪、含章未曜,篳路藍縷、接續奮鬥,重大成果層出不窮,“延伸了曆史軸線,增強了曆史信度,豐(feng) 富了曆史內(nei) 涵,活化了曆史場景”。

百年考古揭示中華文明起源、發展脈絡。“我國考古發現的重大成就實證了我國百萬(wan) 年的人類史、一萬(wan) 年的文化史、五千多年的文明史。”最新考古成果表明,我國同非洲並列人類起源最早之地,我國的農(nong) 業(ye) 起源同西亞(ya) 北非並列第一。從(cong) 推翻“中華文化西來說”到“東(dong) 西二元對立說”、中華文明起源“中原中心論”盛極一時,再到提出“中華文明並非一燈燭照,而是滿天星鬥”……中國考古人始終以構建中華文明起源、發展脈絡作為(wei) 自身最根本的任務,在曲折中上下求索、漸入佳境,實證了“中華民族和中華文明多元一體(ti) 、家國一體(ti) 的形成發展過程,揭示了中國社會(hui) 賴以生存發展的價(jia) 值觀和中華民族日用而不覺的文化基因”。

百年考古再現中華文明燦爛成就。北京周口店遺址、浙江餘(yu) 杭良渚遺址、西藏昌都卡若遺址、四川廣漢三星堆遺址、陝西寶雞周原遺址、陝西秦始皇陵、甘肅敦煌莫高窟、內(nei) 蒙古元上都遺址、江西景德鎮禦窯廠窯址……以“百年百大考古發現”為(wei) 代表的遺址格局和豐(feng) 富內(nei) 涵,充分說明我國在新石器時代、青銅器時代、鐵器時代等各個(ge) 時代的古代文明發展成就上都走在世界前列。一個(ge) 個(ge) 看得見、摸得著的曆史遺跡、遺物,見證了我國先民在建構和治理國家、創立文字、培育農(nong) 作物、觀天文察地理、尋醫問藥、製造工具、創造和發展文化藝術等各個(ge) 領域取得的成就,令人讚歎,夯實了中華民族文化自信的基石。

百年考古展示中華文明對世界文明的重大貢獻。世紀考古“展示了我國在悠久曆史進程中為(wei) 人類文明進步作出的突出貢獻,也展示了中華民族以和為(wei) 貴的和平性格、海納百川的包容特質、天下一家的大國氣度”。中國的古代農(nong) 業(ye) 技術、“四大發明”、絲(si) 綢之路、“伊儒會(hui) 通”“西學東(dong) 漸”、馬克思主義(yi) 和社會(hui) 主義(yi) 思想傳(chuan) 入中國……文明的互通有無、交流借鑒從(cong) 未間斷,中華文明“向世界貢獻了深刻的思想體(ti) 係、豐(feng) 富的科技文化藝術成果、獨特的製度創造”,也在海納百川中成為(wei) “世界上唯一自古延續至今、從(cong) 未中斷的文明”。

百年考古,隊伍綿延壯大,精神薪火相傳(chuan) 。中國現代考古學自誕生起便承擔著自覺建構中華民族的文明意識、文化認同的使命,不僅(jin) 是“一項重要文化事業(ye) ,也是一項具有重大社會(hui) 政治意義(yi) 的工作”。新中國成立後,我們(men) 黨(dang) 高度重視考古工作,建立健全考古工作體(ti) 係,專(zhuan) 業(ye) 隊伍不斷壯大,學術研究和技術發展水平不斷提高,國際學術話語權明顯提升。上世紀90年代以來,“夏商周斷代工程”“中華文明探源工程”“考古中國”……國家層麵組織的多次大型考古工程推動中國考古事業(ye) 不斷向縱深拓展。對於(yu) 中國考古學的長足發展,習(xi) 近平總書(shu) 記有著更加長遠的眼光:“曆史文化領域的鬥爭(zheng) 會(hui) 長期存在,我們(men) 必須高度重視考古工作,用事實回擊對中華民族曆史的各種歪曲汙蔑,為(wei) 弘揚中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化、增強文化自信提供堅強支撐。”

行遠自邇,踔厲奮發;致知力行,踵事增華。中國考古人必將繼續懷著“以考古學修國史”的初心使命,秉持虛極靜篤、和光同塵的風骨,發揚嚴(yan) 謹求實、艱苦奮鬥、敬業(ye) 奉獻的優(you) 良傳(chuan) 統,風雨兼程、披沙揀金,“上窮碧落下黃泉,動手動腳找東(dong) 西”,努力建設中國特色、中國風格、中國氣派的考古學。(新利平台 文/李元梅)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

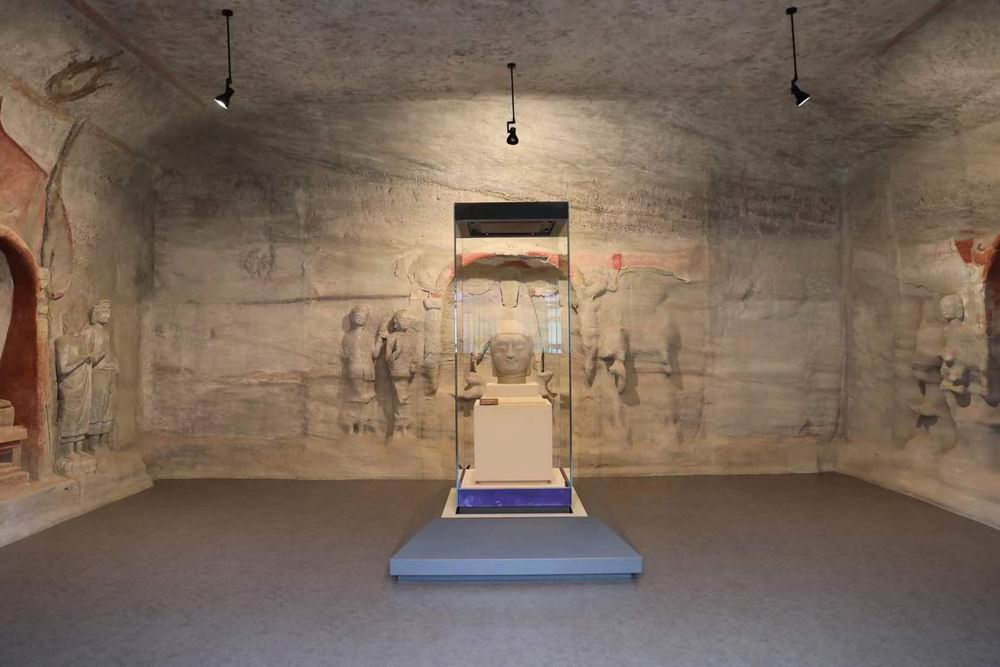

絕代風華流離海外近百年 山西天龍山石窟佛首回歸原屬地公展

7月24日,天龍山石窟佛首回歸儀式在山西太原舉行。流失海外近一個世紀的山西天龍山石窟“第8窟北壁主尊佛首”回歸祖國後,在同期開展的“複興路上 國寶歸來”特展上亮相。[詳細] -

【藏北故事】科考古象雄王國遺址

古象雄王國,曾在青藏高原顯赫一時。如今與著名的達果雪山、“聖湖”當惹雍錯一同並世的古象雄王國遺址,在西藏自治區那曲市尼瑪縣境內仍然有無數斷壁殘垣。 [詳細] -

考古學家:鑄牢中華民族共同體意識

在中央第七次西藏工作座談會上,習近平總書記發表重要講話,這是新時代西藏工作的綱領性文件,意義重大,影響深遠。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信