“粽香筒竹嫩,炙脆子鵝鮮。”“彩縷碧筠粽,香粳白玉團。”讀著唐代著名詩人白居易和元稹的詩句,在艾蒿、菖蒲、雄黃酒混合出的滿屋清冽藥香中,解開白瓷盤裏纏繞著碧綠粽葉的五彩絲(si) 線,清甜的米香瞬間充盈鼻腔,此時大快朵頤,恰恰正好。這是獨屬於(yu) 中國人的在五月初五端午節這天的精致浪漫與(yu) 曆史傳(chuan) 承。

端午節是中國最重要的傳(chuan) 統節日之一,迄今已有2500餘(yu) 年曆史。端午節由驅毒避邪的節令習(xi) 俗衍生出各地豐(feng) 富多彩的祭祀、遊藝、保健等民間活動,主要有祭祀屈原、紀念伍子胥、插艾蒿、掛菖蒲、喝雄黃酒、吃粽子、龍舟競渡、除五毒等。其中,端午祭江、紀念愛國詩人屈原的風俗影響尤為(wei) 深遠廣泛,綿延了近2000年。民間傳(chuan) 說,屈原就是在端午這天以身殉國、自沉汨羅江的,人們(men) 感佩於(yu) 屈原的愛國情操,紛紛包粽子投江,祭奠英靈,從(cong) 此延為(wei) 風俗。

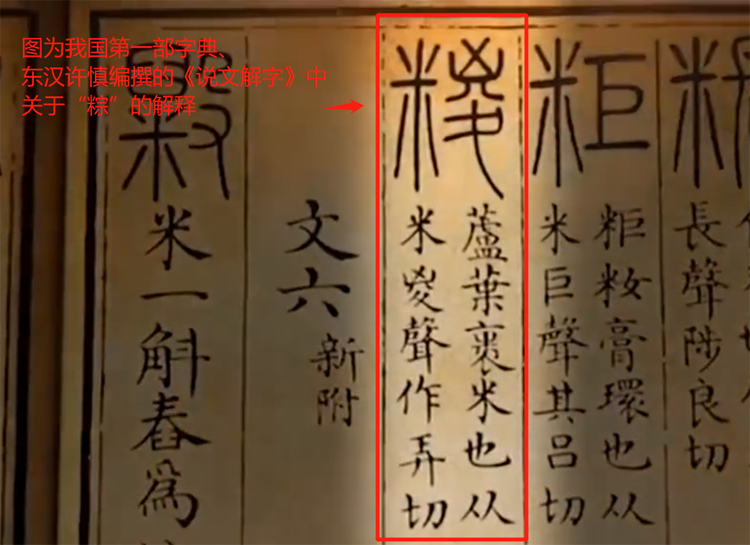

關(guan) 於(yu) 粽子,比較早的文字記載,在距今近2000年前,由東(dong) 漢學者許慎編纂的我國第一部真正意義(yi) 上的字典《說文解字》中可以找到——“糉,蘆葉裹米也”。這個(ge) 記載言簡意賅地說明了製作粽子的原料和方法。“糉”字就是我們(men) 現在使用的“粽”字。

1988年,在江西省德安縣的南宋周氏墓中出土了迄今為(wei) 止世界考古中發現的最早的粽子實體(ti) 。有趣的是,開棺時,工作人員發現,墓主的手上拿著一根桃木枝,而桃木枝上掛著的,赫然是兩(liang) 個(ge) 實體(ti) 粽子。用粽子作陪葬品很少見,據考古專(zhuan) 家分析,墓主逝去於(yu) 四月初十,大殮正值端午節前,可能生前愛吃粽子,所以就作為(wei) 了陪葬品。據碑文記載,墓主周氏葬於(yu) 公元1274年,所以,這是一對穿越了近750年時光來到我們(men) 麵前的粽子。這對粽子呈菱角形,長6厘米、寬3厘米,外皮為(wei) 粽葉,用天然蘆葦葉麻線捆紮,製作手法和材料與(yu) 我們(men) 現在的粽子非常相近。這對珍貴的南宋粽子目前保存在江西省德安縣博物館。

中國自古農(nong) 耕發達,早在約1萬(wan) 多年前,中國的北方和長江中下遊地區,就完成了大穀子(小米)、黍子(黃米)、水稻的馴化。刻進中國人基因裏的智慧勤勞、種地技能和烹飪天賦,為(wei) 中國人的餐桌提供的食材越來越豐(feng) 富,粽子的口味也就變得越來越五花八門。早在宋代,粽子裏除了常見的棗、糖,就已經裹入了鬆栗、薑桂、胡桃等食材。在口味創新上堪稱天花板的是在粽子裏裹楊梅,蘇東(dong) 坡在《皇太後閣六首》裏寫(xie) 道:“不獨盤中見盧橘,時於(yu) 粽裏得楊梅。”

你以為(wei) 在口味上突破想象就是終點了嗎?那是絕對不可能的,我們(men) 的祖先可比我們(men) 會(hui) 玩多了。

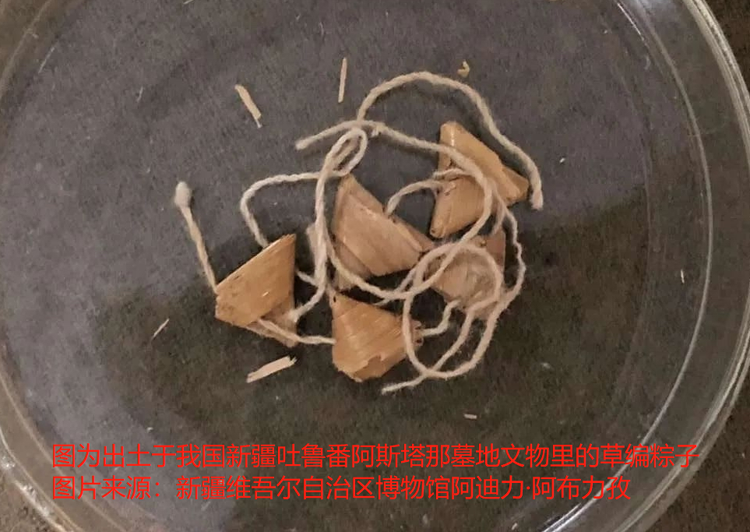

1902年8月至1914年5月,日本人大穀光瑞等人先後3次深入我國西北地區,在敦煌、吐魯番、樓蘭(lan) 、西藏等地盜竊文物。這批文物現分散於(yu) 日本、韓國和我國。其中留存於(yu) 我國的文物,除了部分經卷藏於(yu) 北京圖書(shu) 館外,其他均藏於(yu) 旅順博物館。1994年3月,旅順博物館的工作人員在整理大穀光瑞等人從(cong) 我國新疆吐魯番阿斯塔那墓地獲得的唐代文書(shu) 碎片時,發現了混在紙屑裏的迷你草編粽子!

這些迷你粽子用草篾編製,共有5 枚,均呈等腰三角形,與(yu) 我們(men) 現在的粽子形狀十分相似,區別在於(yu) 它們(men) 跟指甲蓋差不多大小的精致體(ti) 量:大的底長1.37厘米,高1.35厘米;小的底長1.1厘米,高1厘米,5枚粽子由一根棉線穿掛在一起,線的一端打有一結。

這說明,至少在唐朝,吃粽子的習(xi) 俗就已經傳(chuan) 入了新疆吐魯番地區。在唐朝,端午節是重要節日,宮廷要大擺筵席招待群臣,皇帝也經常賞賜大臣粽子。大唐子民不僅(jin) 繼續探索粽子新口味,在形製上也有了更多創新,除了唐詩中經常出現的將9個(ge) 粽子用彩線紮在一起的宮廷食品“九子粽”,還有“庾家粽子”“百索粽子”等等。

而且,作為(wei) 世界美食界的“扛把子”,中華美食的影響力不遑多讓,粽子這麽(me) 好吃的食物自然也傳(chuan) 入了日本等地流行多年。有的亞(ya) 洲國家甚至學著中國過起了端午節。2009年,中國的端午節被列入聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產(chan) 公約》人類非物質文化遺產(chan) 代表作名錄。

現在,我們(men) 已經實現了第一個(ge) 百年奮鬥目標,在中華大地上全麵建成了小康社會(hui) ,曆史性地解決(jue) 了絕對貧困問題,正在意氣風發向著全麵建成社會(hui) 主義(yi) 現代化強國的第二個(ge) 百年奮鬥目標邁進。美食食材之豐(feng) 富、製作手法之多樣,早已遠超曆史上的任何時期,探討甜粽子鹹粽子哪個(ge) 更勝一籌,格局未免小了:酸甜苦辣鹹麻澀鮮搭配炒、爆、溜、炸、烹、煎、貼、燒、燜、燉、蒸、汆、煮、燴、熗、拌、醃、烤、鹵、凍、拔絲(si) 、蜜汁、熏、卷、滑、焗……等烹飪手法,螺螄粉、臭豆腐、韭菜、麻椒、榴蓮……可謂沒有做不到,隻有想不到。

仲夏時節,榴花似火,荷風送爽,品一款心儀(yi) 的粽子,也是品著偉(wei) 大祖國百萬(wan) 年的人類史、一萬(wan) 年的文化史、五千多年的文明史。一枚小小的粽子,凝聚著我們(men) 偉(wei) 大祖國各民族共同書(shu) 寫(xie) 的悠久曆史、共同創造的燦爛文化、共同培育的偉(wei) 大精神。粽裹萬(wan) 物,中華美食的極限就是沒有極限;開放包容,中華文明和中華民族在創新發展中不斷書(shu) 寫(xie) 著新征程上中華民族偉(wei) 大複興(xing) 的輝煌新篇章。(新利平台 文/劉莉)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。